明治生命館は、東京都千代田区丸の内にある建築物で、1934年に竣工されました。

この建物は古典主義様式の最高傑作として高く評価されており、1997年に国の重要文化財に指定されました。

岡田信一郎教授(当時は東京美術学校)が意匠設計を手がけ、内藤多仲が構造設計、竹中工務店が施工を行いました。

皇居の向かいに位置し、昭和時代の代表的な建築物の一つです。

古典主義様式で建てられており、繊細な装飾を見ることができます。

2004年(平成16年)1月 明治生命保険相互会社と安田生命保険相互会社が合併し、明治安田生命保険相互会社発足し、旧明治生命保険相互会社の本社を新会社の本社としたため、皇居に面したビルの入口には「明治安田生命保険相互会社」の名称が表示されています。

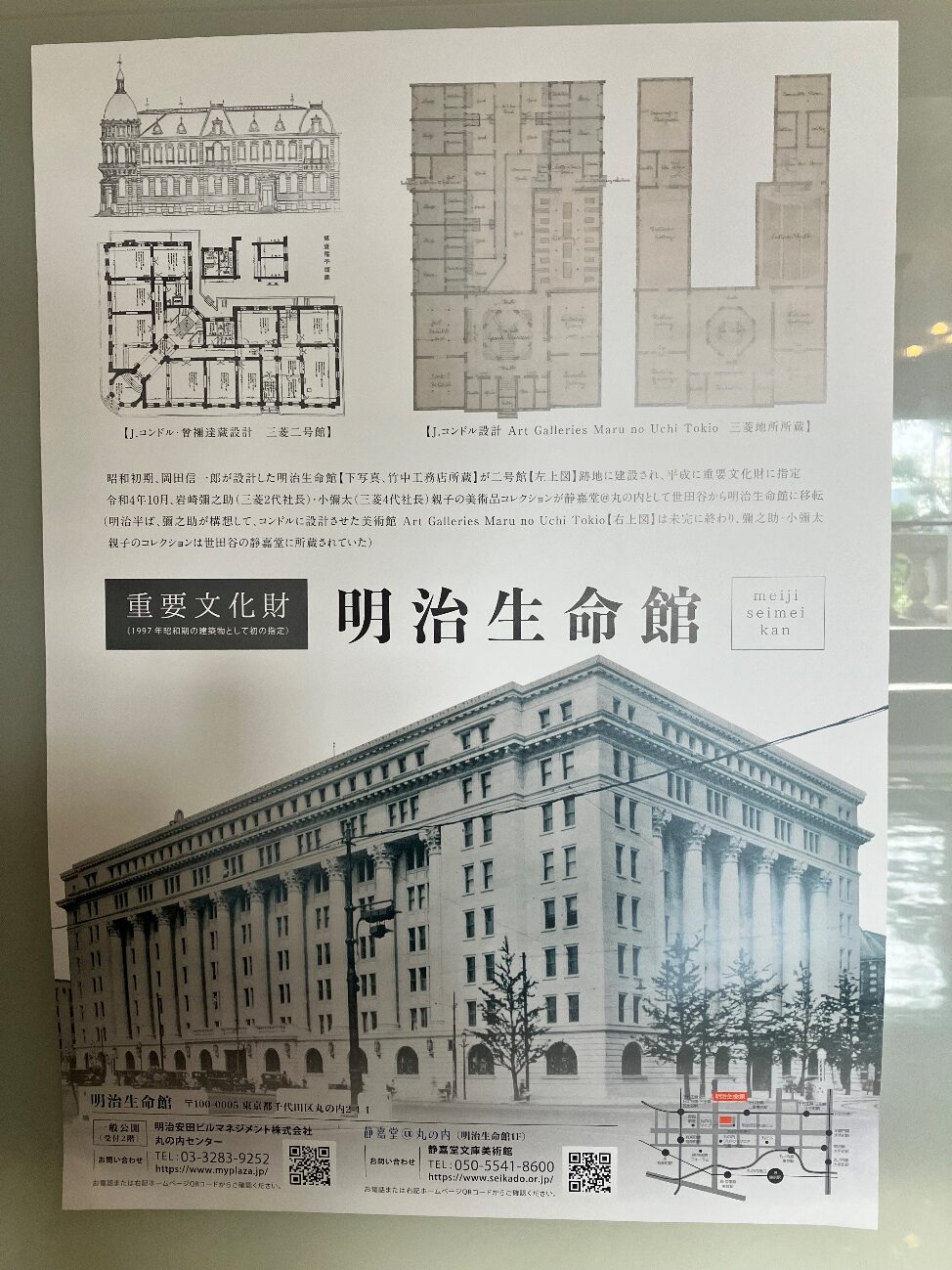

昭和初期、岡田信一郎が設計した明治生命館 【下写真、 竹中工務店所蔵】 が二号館 【左上図】 跡地に建設され、平成に重要文化財に指定

令和4年10月、岩崎彌之助 (三菱2代社長)小彌太 (三菱4代社長) 親子の美術品コレクションが静嘉堂@丸の内として世田谷から明治生命館に移転

(明治半ば、 彌之助が構想して、 コンドルに設計させた美術館 Art Galleries Maru no Uchi Tokio 【右上図】は未完に終わり、 彌之助・小彌太親子のコレクションは世田谷の静嘉堂に所蔵されていた)

重要文化財

(1997年昭和期の建築物として初の指定)

目次

1 エレベータ

2 資料展示室

2.1 はじめに

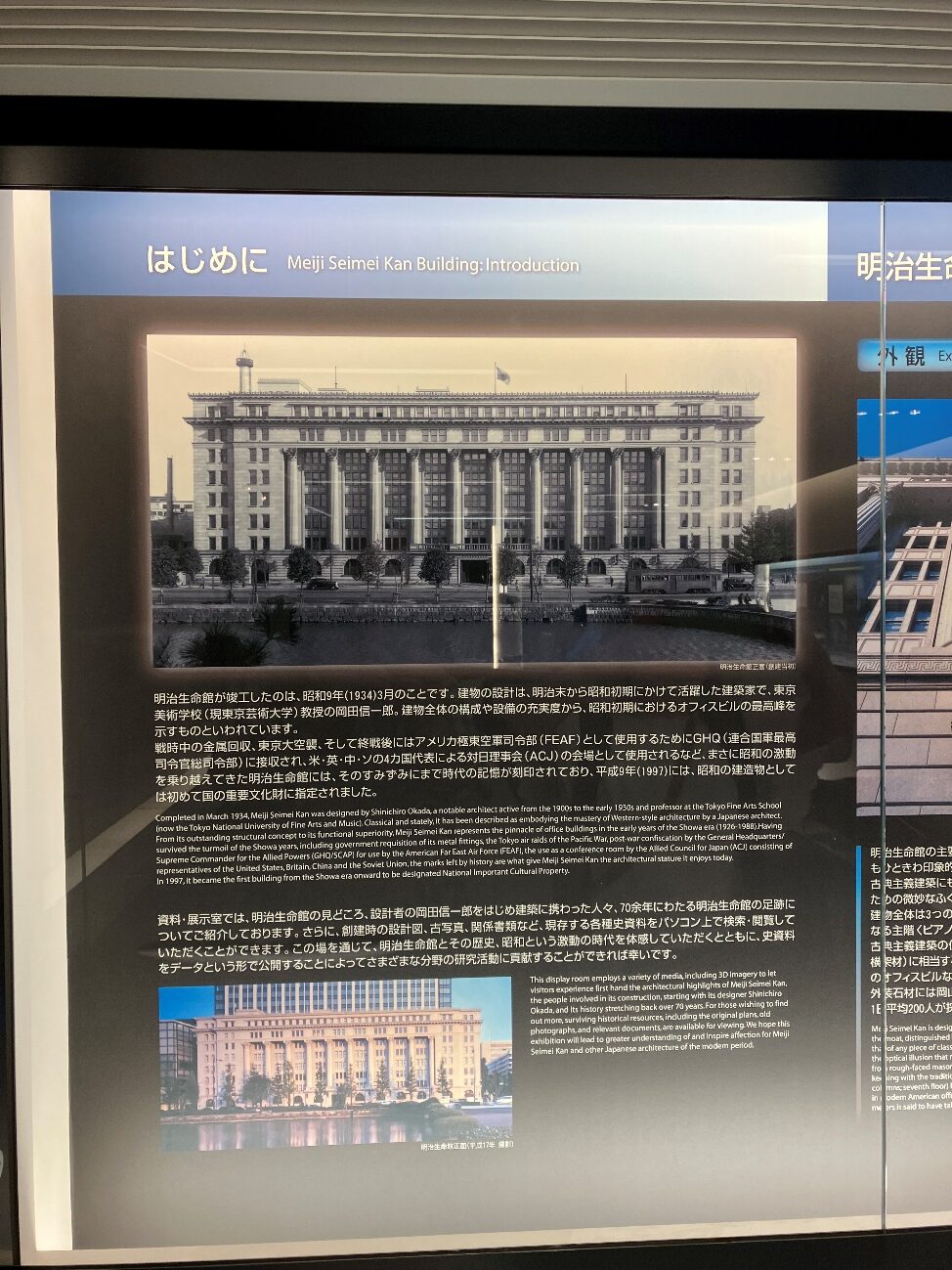

明治生命館が竣工したのは、 昭和9年(1934)3月のことです。

建物の設計は、明治末から昭和初期にかけて活躍した建築家で、東京美術学校(現東京芸術大学) 教授の岡田信一郎。

建物全体の構成や設備の充実度から、昭和初期におけるオフィスビルの最高峰を示すものといわれています。

戦時中の金属回収、東京大空襲、 そして終戦後にはアメリカ極東空軍司令部 (FEAF) として使用するためにGHQ (連合国軍最高司令官総司令部)に接収され、 米・英・中・ソの4カ国代表による対日理事会 (ACJ) の会場として使用されるなど、 まさに昭和の激動を乗り越えてきた明治生命館には、 そのすみずみにまで時代の記憶が刻印されており、 平成9年(1997)には、昭和の建造物としては初めて国の重要文化財に指定されました。

資料展示室では、 明治生命館の見どころ、設計者の岡田信一郎をはじめ建築に携わった人々、 70余年にわたる明治生命館の足跡についてご紹介しております。

さらに、 創建時の設計図、 古写真、 関係書類など、 現存する各種史資料をパソコン上で検索・閲覧していただくことができます。

この場を通じて、 明治生命館とその歴史、昭和という激動の時代を体感していただくとともに、 史資料をデータという形で公開することによってさまざまな分野の研究活動に貢献することができれば幸いです。

2.2 明治生命館を作った人々

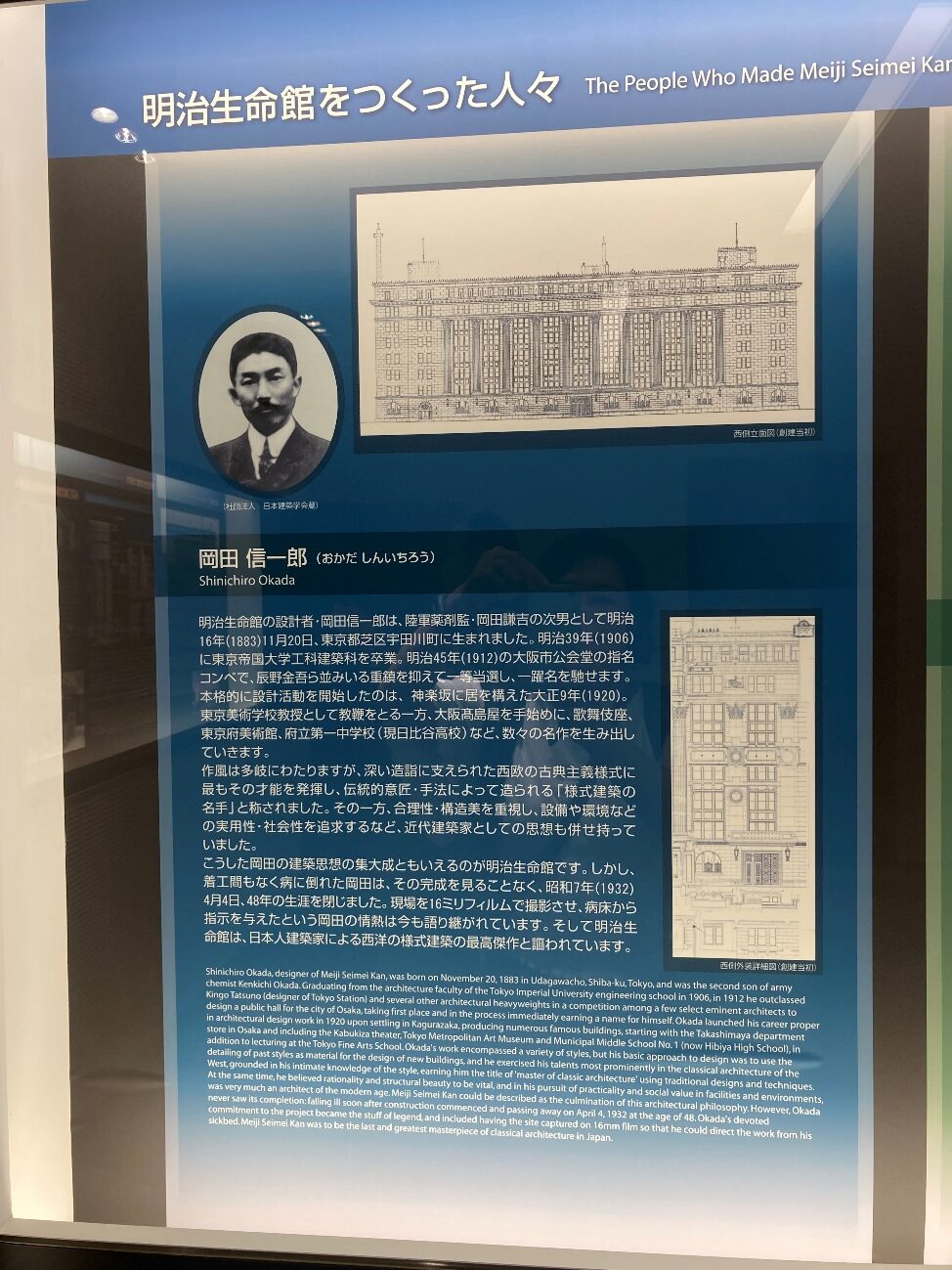

岡田 信一郎(おかだ しんいちろう)

明治生命館の設計者・岡田信一郎は、 陸軍薬剤監・岡田謙吉の次男として明治16年(1883)11月20日、東京都芝区宇田川町に生まれました。

明治39年(1906)に東京帝国大学工科建築科を卒業。

明治45年(1912)の大阪市公会堂の指名コンペで、 辰野金吾ら並みいる重鎮を抑えて一等当選し、一躍名を馳せます。

本格的に設計活動を開始したのは、 神楽坂に居を構えた大正9年(1920)。

東京美術学校教授として教鞭をとる一方、 大阪髙島屋を手始めに、 歌舞伎座、東京府美術館、府立第一中学校(現日比谷高校) など、数々の名作を生み出していきます。

作風は多岐にわたりますが、 深い造詣に支えられた西欧の古典主義様式に最もその才能を発揮し、 伝統的意匠・手法によって造られる 「様式建築の名手」と称されました。

その一方、合理性・ 構造美を重視し、設備や環境などの実用性・社会性を追求するなど、 近代建築家としての思想も併せ持っていました。

こうした岡田の建築思想の集大成ともいえるのが明治生命館です。

しかし、着工間もなく病に倒れた岡田は、 その完成を見ることなく、 昭和7年(1932)4月4日、48年の生涯を閉じました。

現場を16ミリフィルムで撮影させ、 病床から指示を与えたという岡田の情熱は今も語り継がれています。

そして明治生命館は、日本人建築家による西洋の様式建築の最高傑作と謳われています。

岡田 捷五郎(おかだ しょうごろう)

こころざし半ばで急逝した岡田信一郎に代わって設計監督に就任し、 明治生命館を竣工まで導いたのが、 信一郎の弟、 岡田捷五郎です。

明治27年(1894) に岡田謙吉の五男として生まれ、 東京美術学校卒業後、大正12年(1923) より兄・ 信一郎と設計事務所を共同経営。

明治生命館の設計業務に当初から携わり、 信一郎の命によって米国視察に赴き、著名な保険会社の社屋などを見学、 主に室内装飾や内部設備を研究したといわれています。

特に兄が苦手としていたアールデコの意匠に長じていたと伝えられており、地下1階の当初公衆食堂前のホールにみられるアールデコ装飾は、捷五郎の働きによるものと考えられています。

全体が古典主義様式でまとめられた明治生命館にあって、これらのアールデコは異色の存在ですが、その意匠は秀逸で目を見張るものがあります。

昭和18年(1943) より東京美術学校教授、 昭和51年(1976) 没。

梶田恵(かじた めぐむ)

明治生命館の家具・インテリアをデザインした梶田恵は、明治23年(1890)、岩手県盛岡市で生まれました。

東京美術学校図案科に在学中、西洋家具に興味を持ち、 寺尾商店に入社し、家具デザイナーとして3年ほどつとめた後、大正8年(1919) 独立し、以後、昭和18年(1943) に一関市へ疎開するまでの約25年間、 家具デザイナー製作者として、また工芸作家として活躍しました。

梶田恵と岡田信一郎の関係は、東京美術学校で師弟関係にあったこと以来ですが、大正12年(1923) の鳩山一郎邸をはじめとして、山口万吉邸 (1924)、日赤本社貴賓室 (1925) 東京府美術館便設 (1926) 大坂日赤支部貴賓室 (1929)、 信濃町教会礼拝堂 (1930)、小池別邸 (1931)、山尾信一郎邸 (1933) など、 そして最後になる明治生命館 (1934) と、 岡田は生涯にわたって自分の設計した建築の家具を梶田にまかせています。 もちろん自邸の家具も梶田の作品です。 いかに岡田が梶田を信頼していたか、また梶田がそれによく応えていたかうかがえます。

梶田は工芸作家としても多くの優れた仕事をし、大正14年(192) にパリで開催された通称 「アールデコ展」にも入賞し、国内では数々の賞を受けていますが、戦争により中断を余儀なくされ、戦後の昭和23年 (1948) に疎開先の一関市において57歳で亡くなりました。

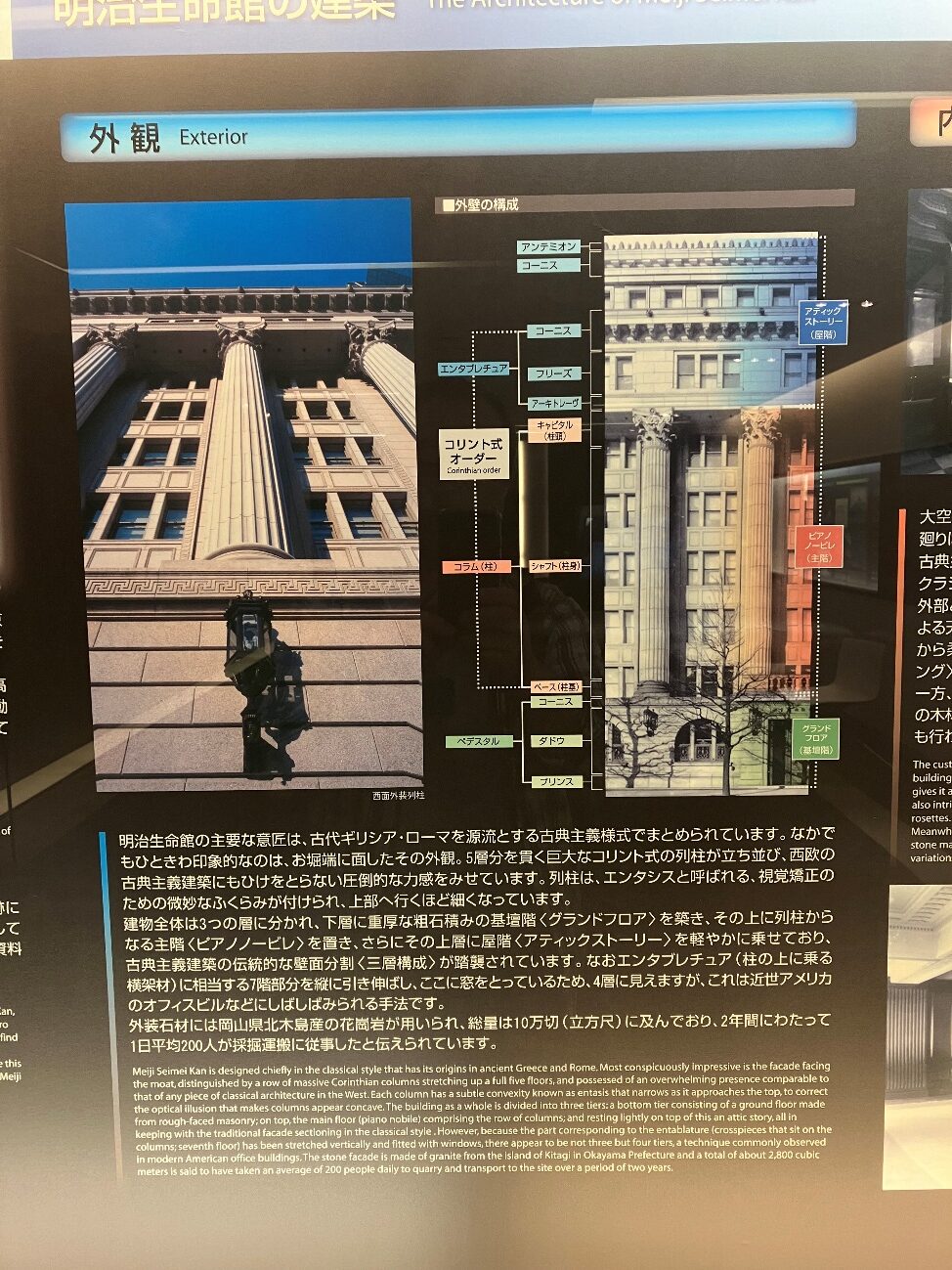

2.3 外観

明治生命館の主要な意匠は、 古代ギリシア・ローマを源流とする古典主義様式でまとめられています。

なかでもひときわ印象的なのは、 お堀端に面したその外観。

5層分を貫く巨大なコリント式の列柱が立ち並び、 西欧の古典主義建築にもひけをとらない圧倒的な力感をみせています。

列柱は、エンタシスと呼ばれる、視覚矯正のための微妙なふくらみが付けられ、上部へ行くほど細くなっています。

建物全体は3つの層に分かれ、下層に重厚な粗石積みの基壇階<グランドフロア> を築き、 その上に列柱からなる主階<ピアノノービレ〉 を置き、さらにその上層に屋階〈アティックストーリー>を軽やかに乗せており、古典主義建築の伝統的な壁面分割 <三層構成> が踏襲されています。

なおエンタブレチュア (柱の上に乗る横架材)に相当する7階部分を縦に引き伸ばし、ここに窓をとっているため、4層に見えますが、これは近世アメリカのオフィスビルなどにしばしばみられる手法です。

外装石材には岡山県北木島産の花崗岩が用いられ、 総量は10万切 (立方尺)に及んでおり、 2年間にわたって1日平均200人が採掘運搬に従事したと伝えられています。

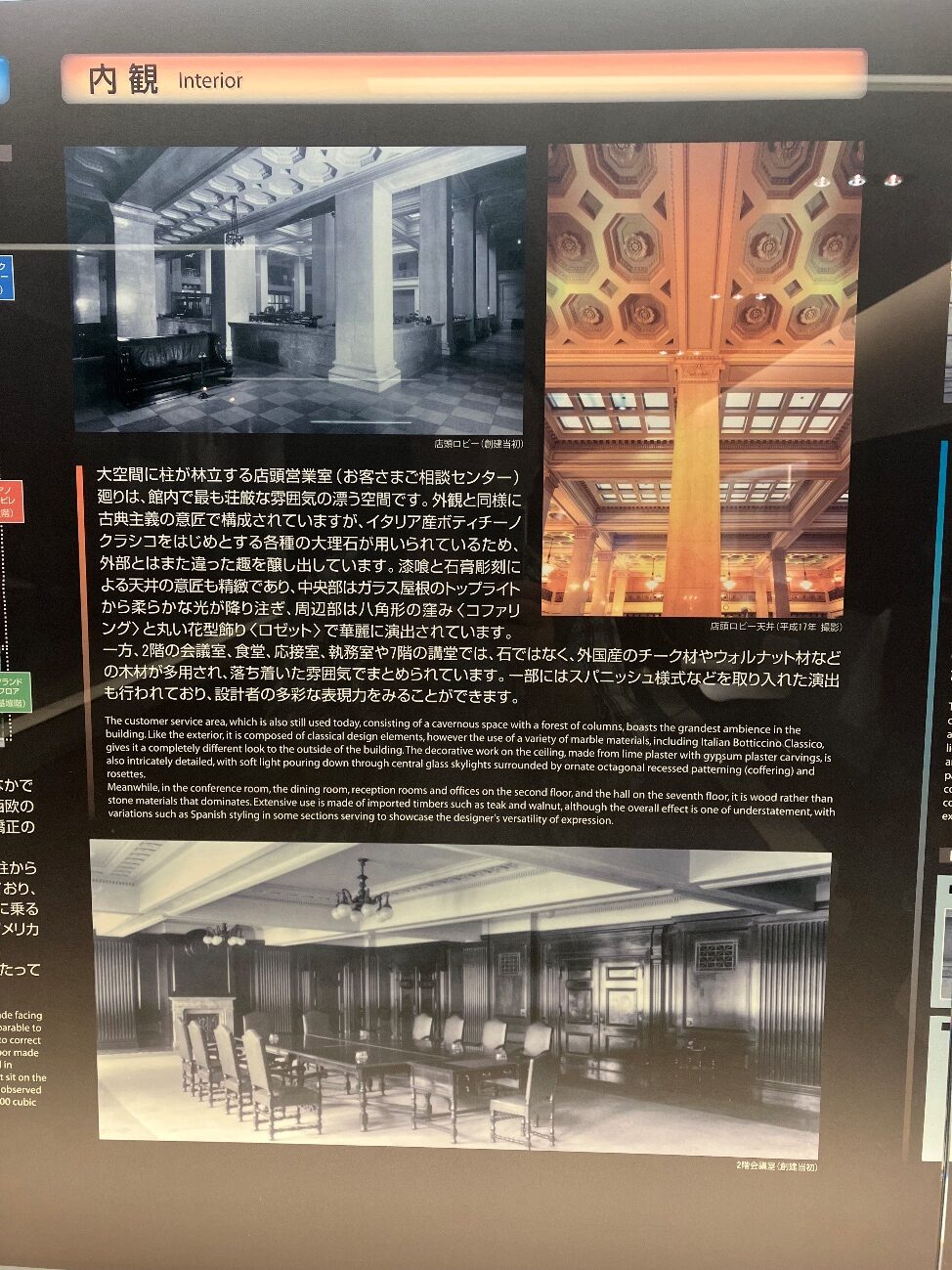

2.4 内観

大空間に柱が林立する店頭営業室 (お客さまご相談センター)廻りは、館内で最も荘厳な雰囲気の漂う空間です。

外観と同様に古典主義の意匠で構成されていますが、 イタリア産ボティチーノクラシコをはじめとする各種の大理石が用いられているため、外部とはまた違った趣を醸し出しています。

漆喰と石膏彫刻による天井の意匠も精緻であり、中央部はガラス屋根のトップライトから柔らかな光が降り注ぎ、 周辺部は八角形の窪みくコファリング〉と丸い花型飾り 〈ロゼット〉で華麗に演出されています。

一方、2階の会議室、食堂、応接室、 執務室や7階の講堂では、石ではなく、 外国産のチーク材やウォルナット材などの木材が多用され、 落ち着いた雰囲気でまとめられています。 一部にはスパニッシュ様式などを取り入れた演出も行われており、 設計者の多彩な表現力をみることができます。

2.5 明治生命館のディテール

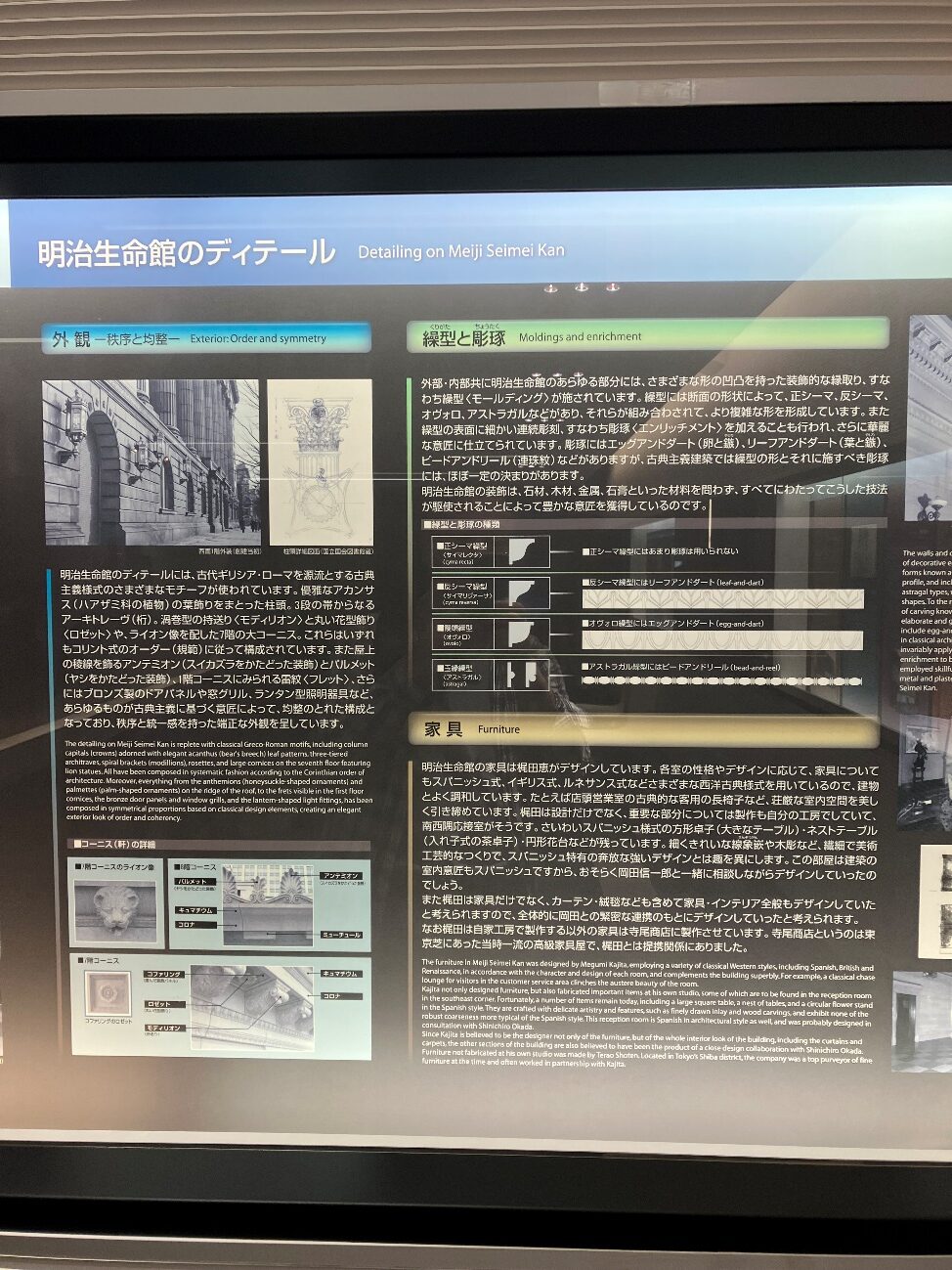

明治生命館のディテールには、古代ギリシア・ローマを源流とする古典主義様式のさまざまなモチーフが使われています。

優雅なアカンサス (ハアザミ科の植物)の葉飾りをまとった柱頭。

3段の帯からなるアーキトレーヴ (桁)。

渦巻型の持送り〈モディリオン〉と丸い花型飾り〈ロゼット〉 や、 ライオン像を配した7階の大コーニス。

これらはいずれもコリント式のオーダー (規範)に従って構成されています。

また屋上の稜線を飾るアンテミオン (スイカズラをかたどった装飾) とパルメット(ヤシをかたどった装飾)、1階コーニスにみられる雷紋 〈フレット〉、さらにはブロンズ製のドアパネルや窓グリル、 ランタン型照明器具など、あらゆるものが古典主義に基づく意匠によって、均整のとれた構成となっており、秩序と統一感を持った端正な外観を呈しています。

繰型(くりがた)と彫琢(ちょうたく)

外部・内部共に明治生命館のあらゆる部分には、さまざまな形の凹凸を持った装飾的な縁取り、すなわち繰型〈モールディング〉が施されています。

繰型には断面の形状によって、正シーマ、反シーマ、オヴォロ、アストラガルなどがあり、それらが組み合わされて、より複雑な形を形成しています。

また繰型の表面に細かい連続彫刻、 すなわち彫琢〈エンリッチメント〉を加えることも行われ、さらに華麗な意匠に仕立てられています。

彫琢にはエッグアンドダート (卵と鏃)、リーフアンドダート (葉と鏃)、ビードアンドリール (連珠紋) などがありますが、 古典主義建築では繰型の形とそれに施すべき彫琢には、ほぼ一定の決まりがあります。

明治生命館の装飾は、 石材、木材、金属、 石膏といった材料を問わず、すべてにわたってこうした技法が駆使されることによって豊かな意匠を獲得しているのです。

家具

明治生命館の家具は梶田恵がデザインしています。

各室の性格やデザインに応じて、 家具についてもスパニッシュ式、 イギリス式、 ルネサンス式などさまざまな西洋古典様式を用いているので、建物とよく調和しています。

たとえば店頭営業室の古典的な客用の長椅子など、 荘厳な室内空間を美しく引き締めています。

梶田は設計だけでなく、重要な部分については製作も自分の工房でしていて、南西隅応接室がそうです。

さいわいスパニッシュ様式の方形卓子 (大きなテーブル) ネストテーブル(入れ子式の茶卓子) 円形花台などが残っています。

細くきれいな線象嵌や木彫など、 繊細で美術工芸的なつくりで、スパニッシュ特有の奔放な強いデザインとは趣を異にします。

この部屋は建築の室内意匠もスパニッシュですから、おそらく岡田信一郎と一緒に相談しながらデザインしていったのでしょう。

また梶田は家具だけでなく、 カーテン・絨毯なども含めて家具・インテリア全般もデザインしていたと考えられますので、全体的に岡田との緊密な連携のもとにデザインしていったと考えられます。

なお梶田は自家工房で製作する以外の家具は寺尾商店に製作させています。

寺尾商店というのは東京芝にあった当時一流の高級家具屋で、 梶田とは提携関係にありました。

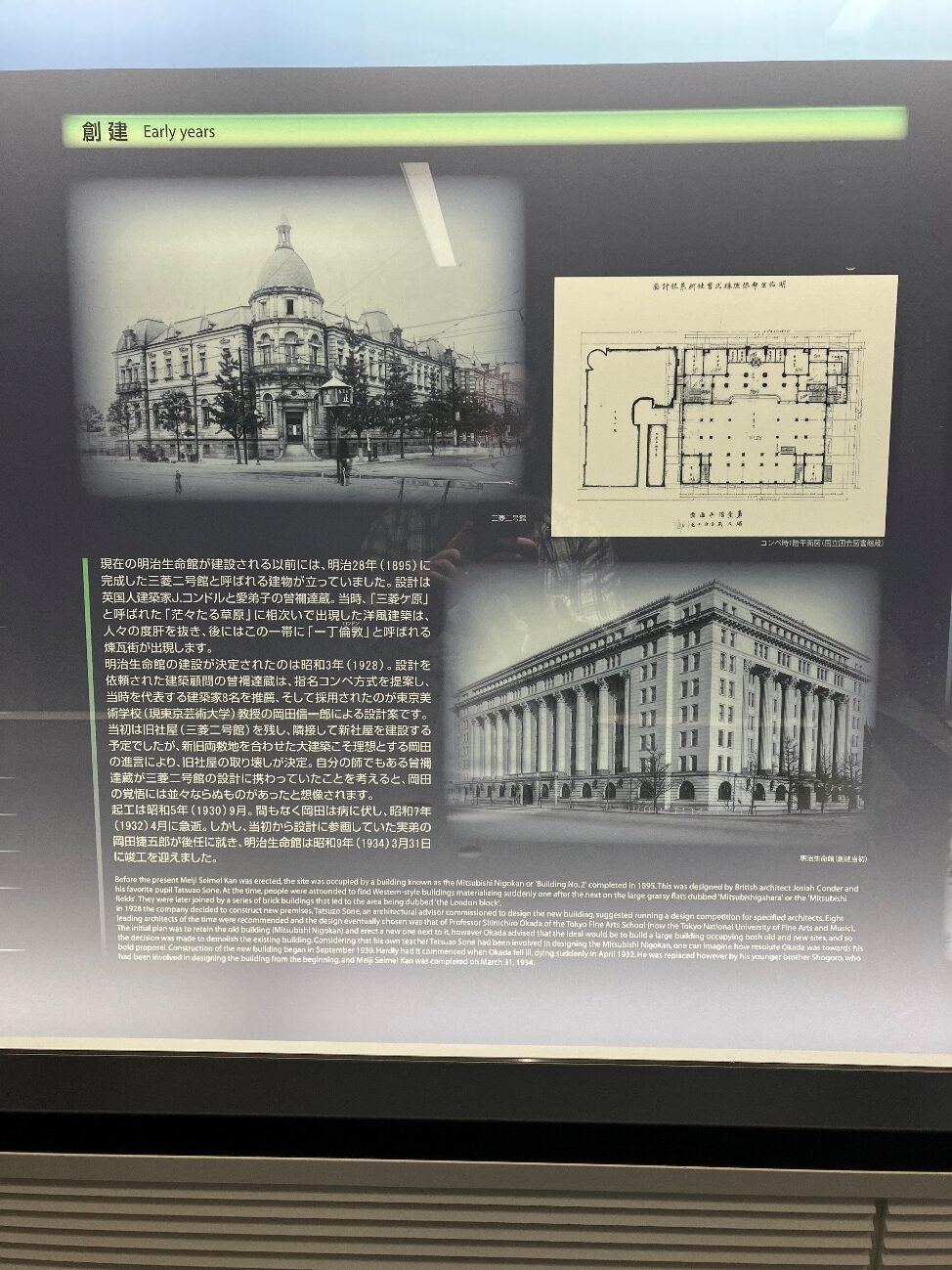

2.6 創建

創建

現在の明治生命館が建設される以前には、 明治28年(1895)に完成した三菱二号館と呼ばれる建物が立っていました。

設計は英国人建築家 J. コンドルと愛弟子の曾禰達蔵。

当時、 「三菱ケ原」と呼ばれた 「茫々たる草原」 に相次いで出現した洋風建築は、人々の度肝を抜き、 後にはこの一帯に 「一丁倫敦(ロンドン)」 と呼ばれる煉瓦街が出現します。

明治生命館の建設が決定されたのは昭和3年(1928)。 設計を依頼された建築顧問の曾禰達蔵は、 指名コンペ方式を提案し、当時を代表する建築家8名を推薦、そして採用されたのが東京美術学校(現東京芸術大学) 教授の岡田信一郎による設計案です。

当初は旧社屋 (三菱二号館) を残し、隣接して新社屋を建設する予定でしたが、新旧両敷地を合わせた大建築こそ理想とする岡田の進言により、旧社屋の取り壊しが決定。

自分の師でもある曾禰達蔵が三菱二号館の設計に携わっていたことを考えると、岡田の覚悟には並々ならぬものがあったと想像されます。

起工は昭和5年(1930) 9月。 間もなく岡田は病に伏し、昭和7年(1932)4月に急逝。

しかし、当初から設計に参画していた実弟の岡田捷五郎が後任に就き、 明治生命館は昭和9年(1934) 3月31日に竣工を迎えました。

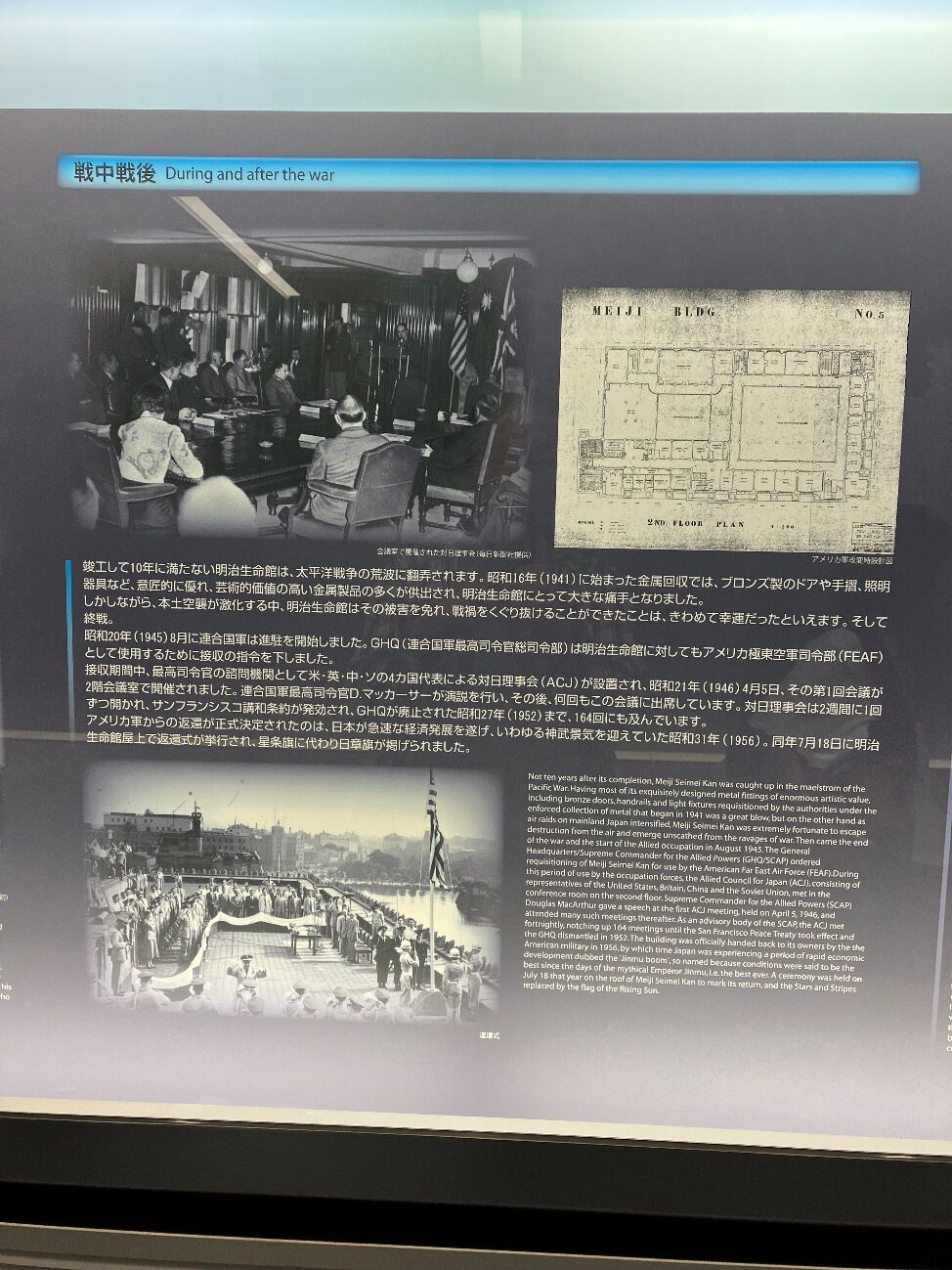

2.7 戦中戦後

竣工して10年に満たない明治生命館は、太平洋戦争の荒波に翻弄されます。

昭和16年(1941)に始まった金属回収では、ブロンズ製のドアや手摺、 照明器具など、 意匠的に優れ、 芸術的価値の高い金属製品の多くが供出され、 明治生命館にとって大きな痛手となりました。

しかしながら、本土空襲が激化する中、 明治生命館はその被害を免れ、 戦禍をくぐり抜けることができたことは、きわめて幸運だったといえます。

そして終戦。

昭和20年(1945) 8月に連合国軍は進駐を開始しました。

GHQ (連合国軍最高司令官総司令部) は明治生命館に対してもアメリカ極東空軍司令部(FEAF)として使用するために接収の指令を下しました。

接収期間中、 最高司令官の諮問機関として米・英・中・ソの4カ国代表による対日理事会 (ACJ) が設置され、昭和21年(1945)4月5日、その第1回会議が2階会議室で開催されました。

連合国軍最高司令官D. マッカーサーが演説を行い、その後、何回もこの会議に出席しています。

対日理事会は2週間に1度ずつ開かれ、サンフランシスコ講和条約が発効され、 GHQが廃止された昭和27年(1952) まで、 164回にも及んでいます。

アメリカ軍からの返還が正式決定されたのは、日本が急速な経済発展を遂げ、いわゆる神武景気を迎えていた昭和31年生命館屋上で返還式が挙行され、 星条旗に代わり日章旗が掲げられました。

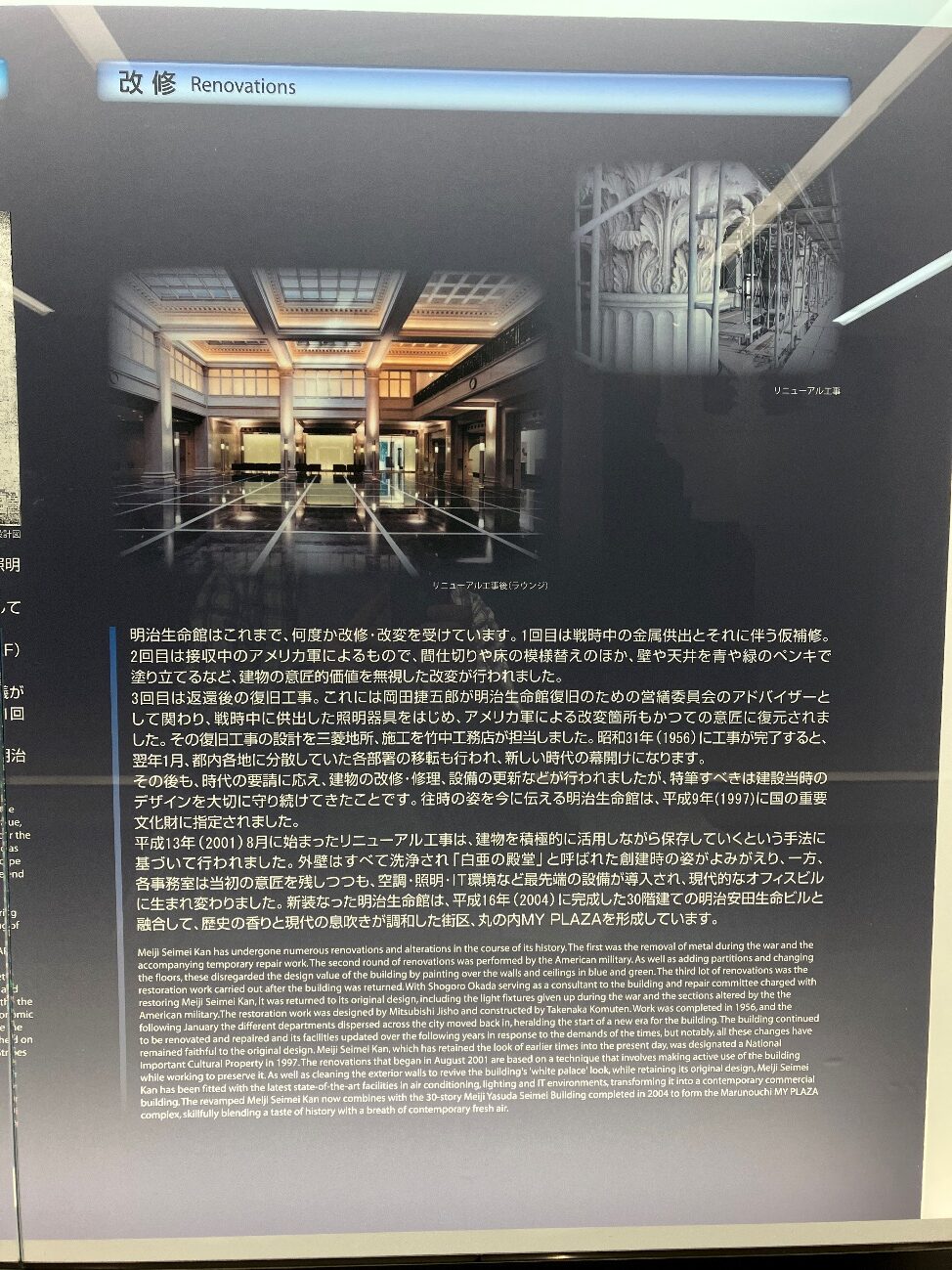

2.8 改修

明治生命館はこれまで、 何度か改修・改変を受けています。

1回目は戦時中の金属供出とそれに伴う仮補修。

2回目は接収中のアメリカ軍によるもので、 間仕切りや床の模様替えのほか、 壁や天井を青や緑のペンキで塗り立てるなど、 建物の意匠的価値を無視した改変が行われました。

3回目は返還後の復旧工事。 これには岡田捷五郎が明治生命館復旧のための営繕委員会のアドバイザーとして関わり、戦時中に供出した照明器具をはじめ、アメリカ軍による改変箇所もかつての意匠に復元されました。

その復旧工事の設計を三菱地所、施工を竹中工務店が担当しました。

昭和31年(1956)に工事が完了すると、翌年1月、都内各地に分散していた各部署の移転も行われ、 新しい時代の幕開けになります。

その後も、時代の要請に応え、 建物の改修・修理、 設備の更新などが行われましたが、 特筆すべきは建設当時のデザインを大切に守り続けてきたことです。

往時の姿を今に伝える明治生命館は、 平成9年(1997)に国の重要文化財に指定されました。

平成13年(2001) 8月に始まったリニューアル工事は、建物を積極的に活用しながら保存していくという手法に基づいて行われました。

外壁はすべて洗浄され 「白亜の殿堂」 と呼ばれた創建時の姿がよみがえり、 一方、各事務室は当初の意匠を残しつつも、空調・照明・IT環境など最先端の設備が導入され、 現代的なオフィスビルに生まれ変わりました。

新装になった明治生命館は、 平成16年(2004) に完成した30階建ての明治安田生命ビルと融合して、歴史の香りと現代の息吹きが調和した街区、 丸の内 MY PLAZAを形成しています。

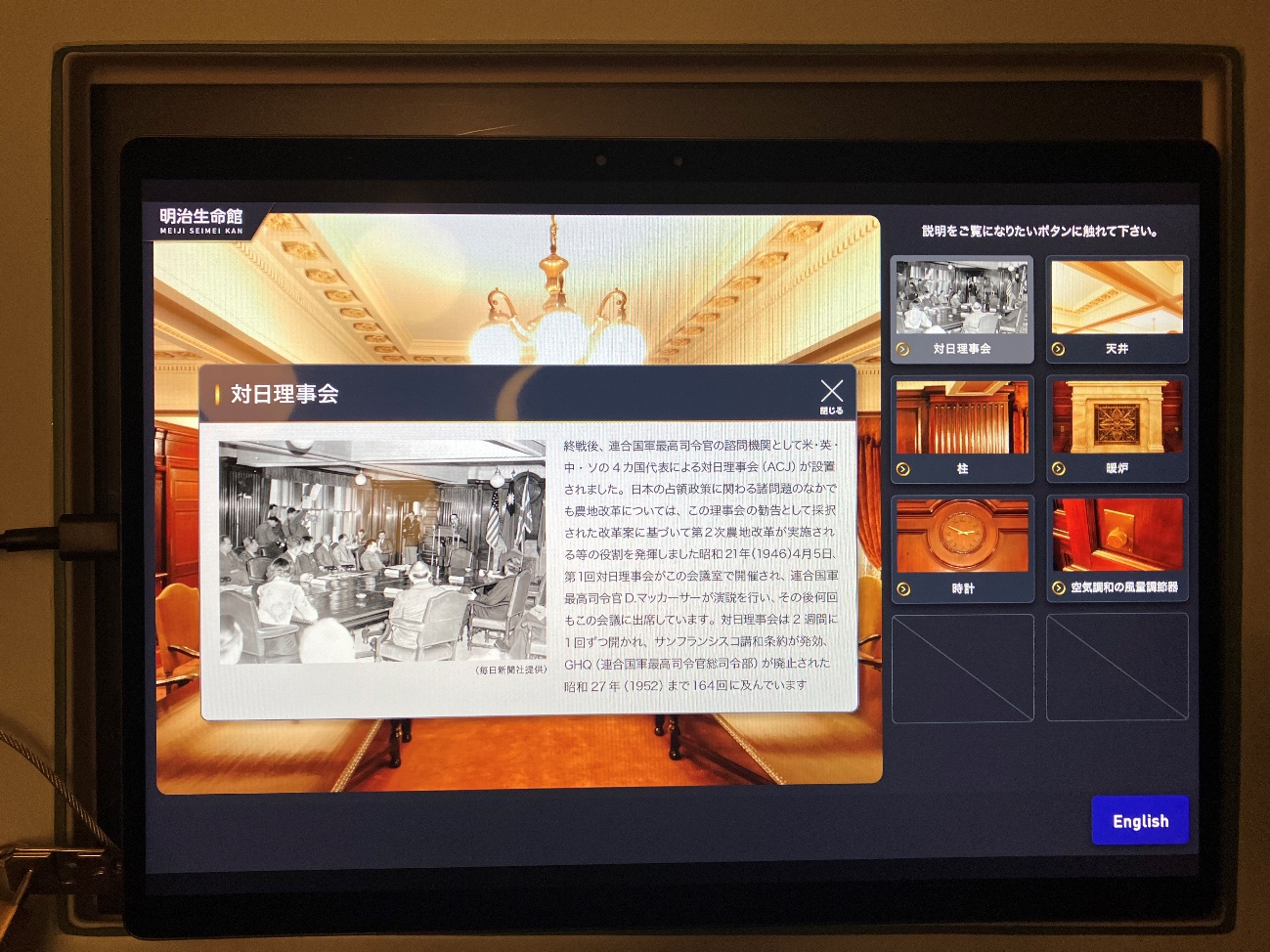

3 会議室

終戦後、連合国軍最高司令官の諮問機関として米・英・中・ソの4カ国代表による対日理事会 (ACJ) が設置されました。

日本の占領政策に関わる諸問題のなかでも農地改革については、この理事会の勧告として採択された改革案に基づいて第2次農地改革が実施される等の役割を発揮しました昭和21年(1946)4月5日、第1回対日理事会がこの会議室で開催され、 連合国軍最高司令官 D.マッカーサーが演説を行い、その後何回もこの会議に出席しています。

対日理事会は2週間に1回ずつ開かれ、 サンフランシスコ講和条約が発効、GHQ (連合国軍最高司令官総司令部) が廃止された昭和27年(1952)まで164回に及んでいます。

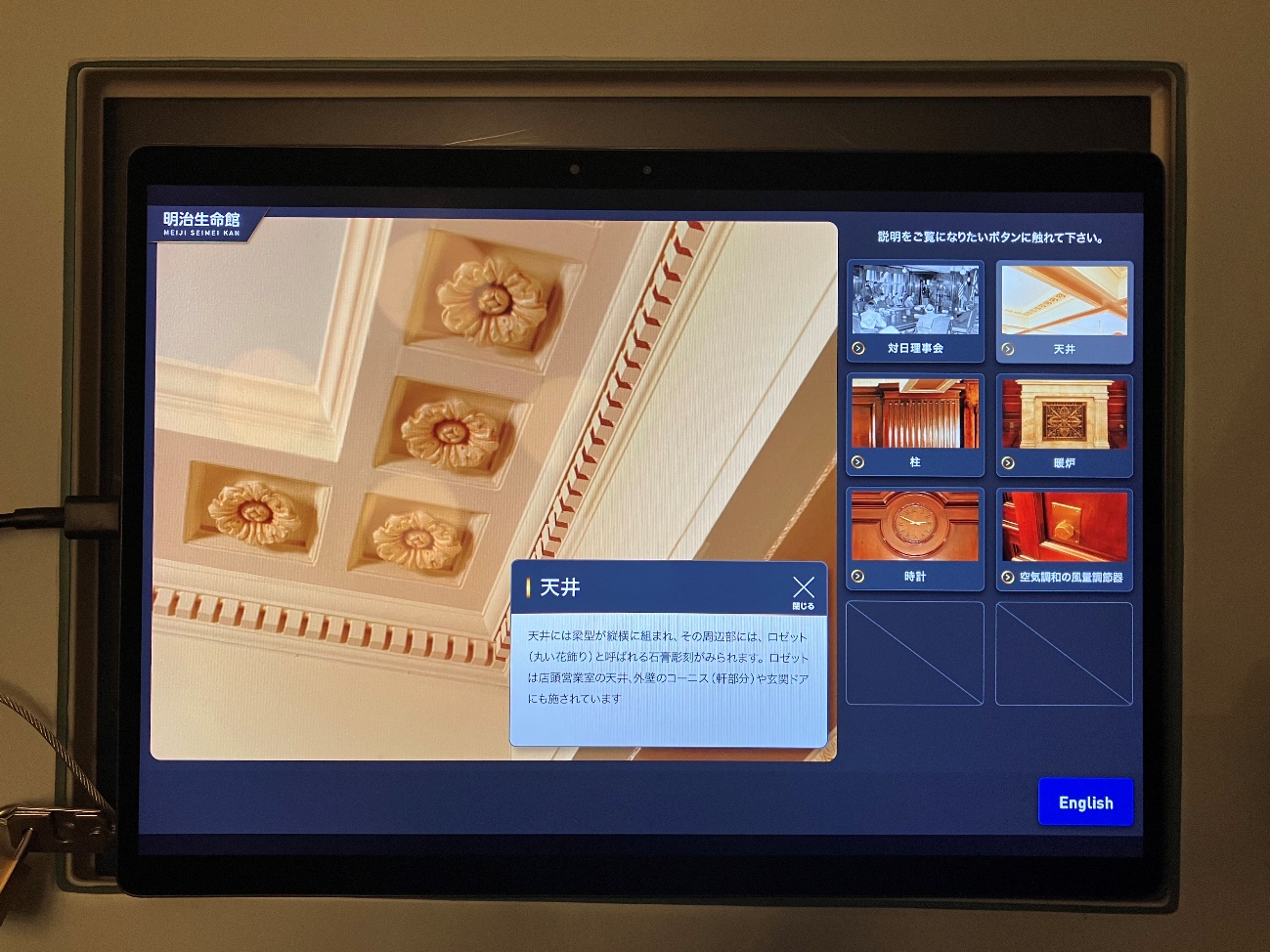

天井

天井には梁型が縦横に組まれ、 その周辺部には、ロゼット(丸い花飾り) と呼ばれる石膏彫刻がみられます。

ロゼットは店頭営業室の天井、 外壁のコーニス (軒部分) や玄関ドアにも施されています。

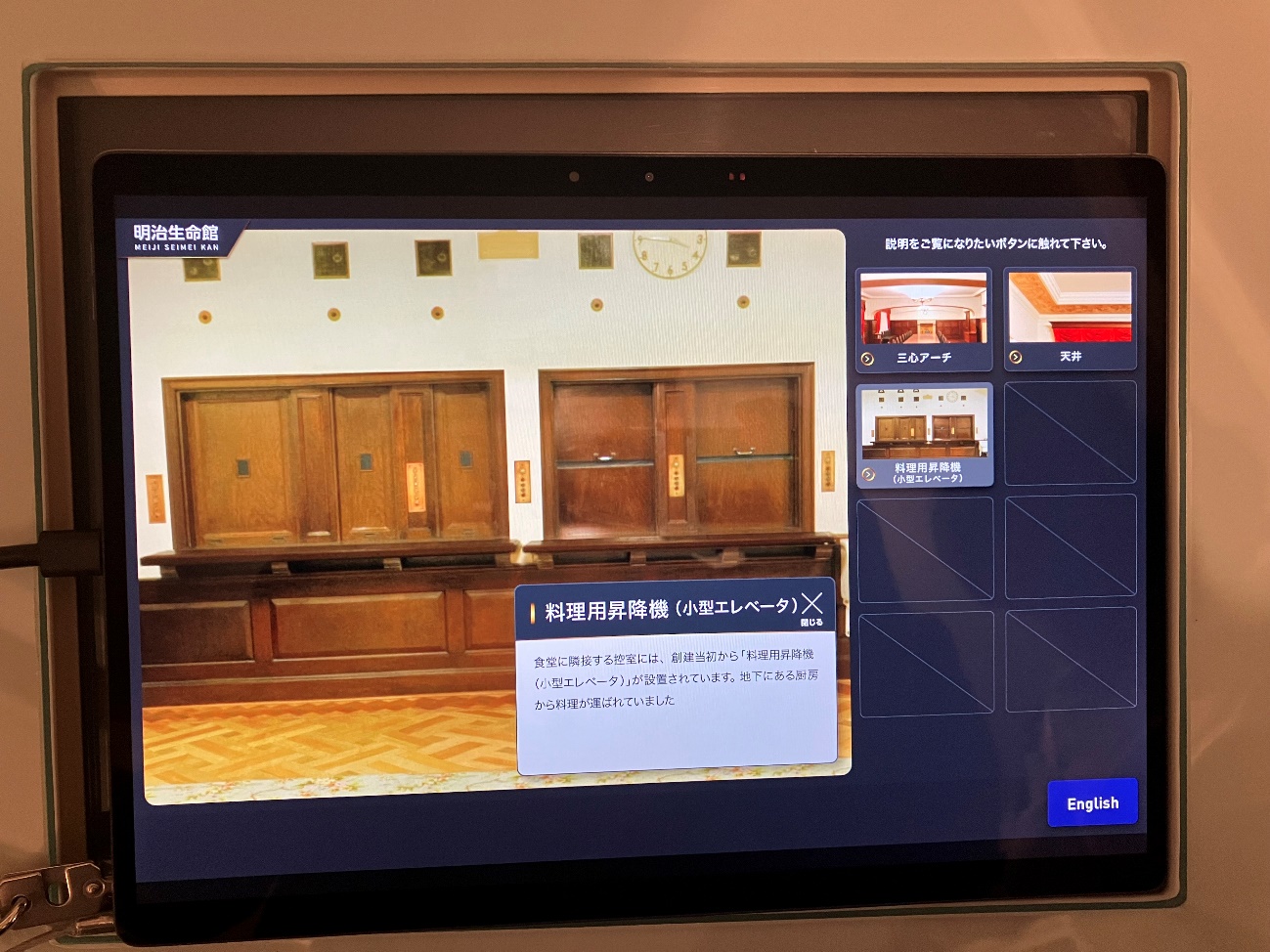

4 食堂

料理用昇降機 (小型エレベータ)

食堂に隣接する控室には、創建当初から 「料理用昇降機(小型エレベータ)」 が設置されています。

地下にある厨房から料理が運ばれていました。

暖炉

明治生命館の暖炉は火を炊くための設備ではなく、多くは空調の吹き出しになっています。

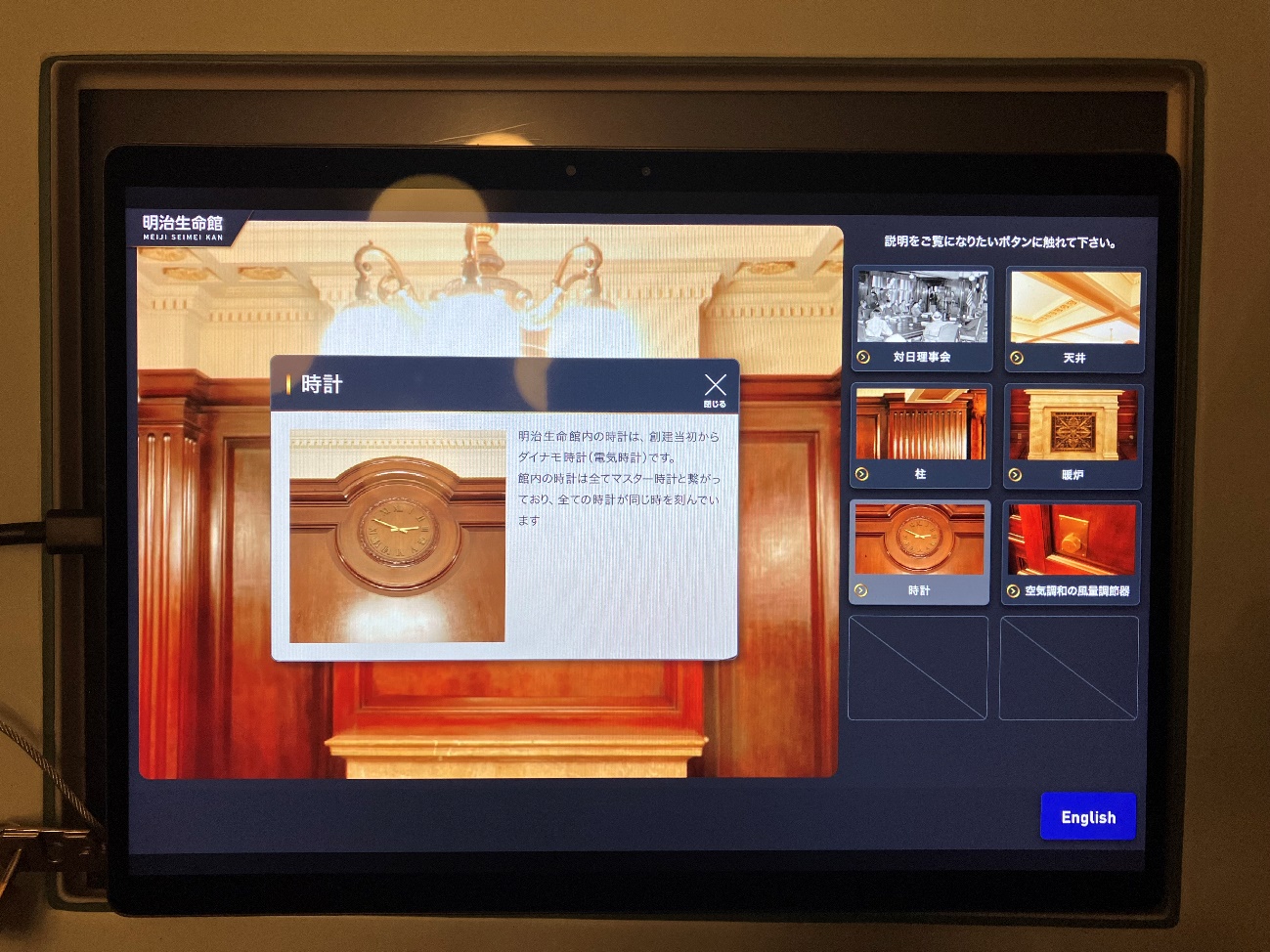

明治生命館内の時計は、創建当初からダイナモ時計(電気時計)です。

館内の時計は全てマスター時計と繋がっており、全ての時計が同じ時を刻んでいます。

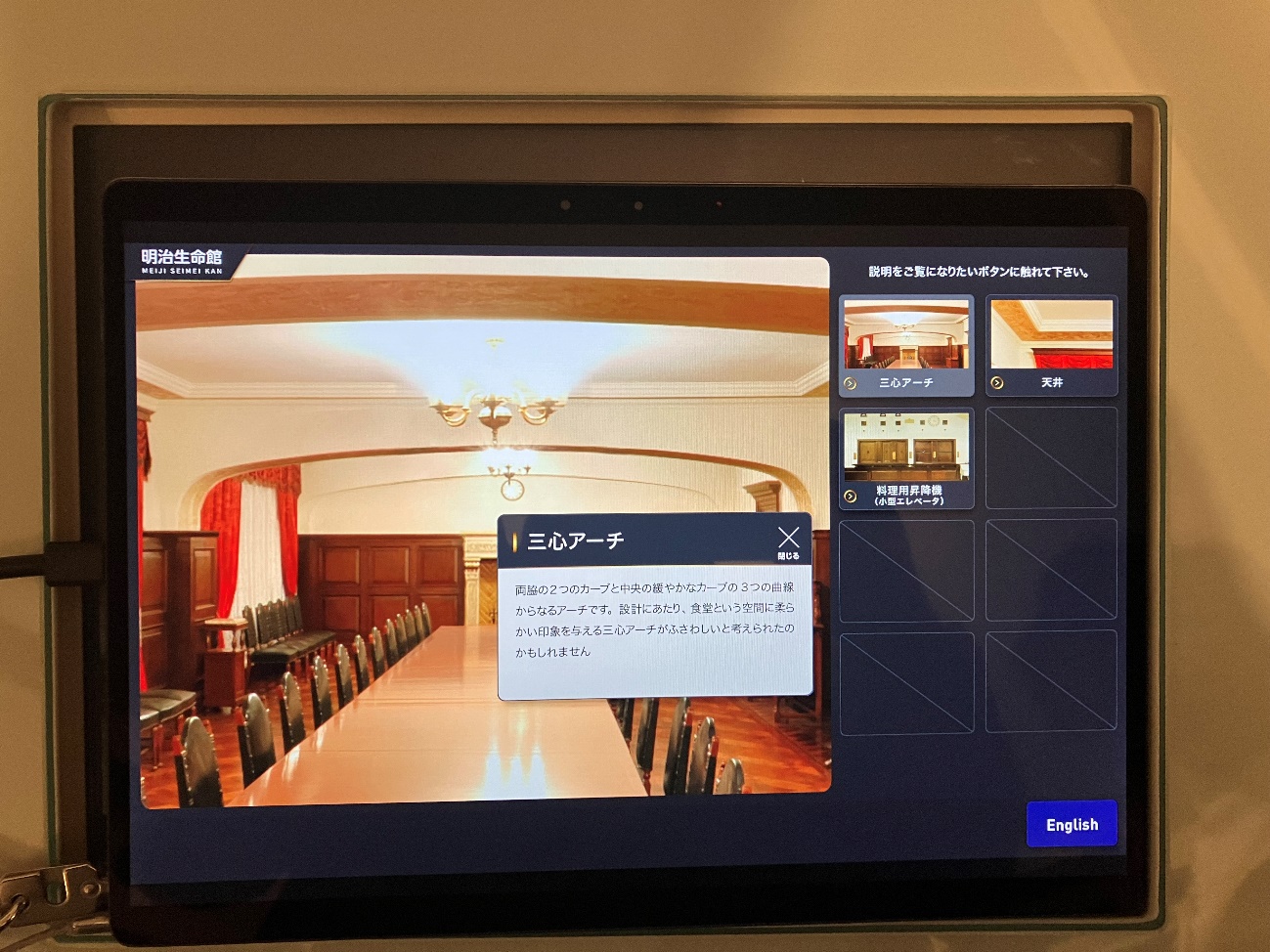

三心アーチ

両脇の2つのカーブと中央の緩やかなカーブの3つの曲線からなるアーチです。

設計にあたり、食堂という空間に柔らかい印象を与える三心アーチがふさわしいと考えられたのかもしれません。

アーチの下や天井周囲にはぶどうの唐草をモチーフにした手描き風のデザインによる繊細な石膏レリーフが施されています。

5 吹き抜け部分

天井

天井は漆喰と石膏で造られています。 吹き抜けの中央部に設置されたトップライト (天窓) の南・西・北側を取り囲む天井には八角形と小さな正方形のくぼみがあり、 八角形の中には石膏で造られたロゼット (丸い花飾り) が施されています。

柱

吹き抜けの空間にはイオニア式を基調とする26本の角柱が林立しています。

また2階回廊の壁側の柱はトスカナ式です。

大理石 (イタリア産ボティチーノクラシコ)貼りで、 柱頭部分には渦巻と植物文様のレリーフが施されています

メールシュート

郵便物を各階から直接投函することができる、米国カットラー社製メールシュートが、 館内各階二カ所に設置されていました。

一階北玄関と東玄関には、 各階のメールシュートから投函された郵便物が集積される集合郵便箱が設置されていました。

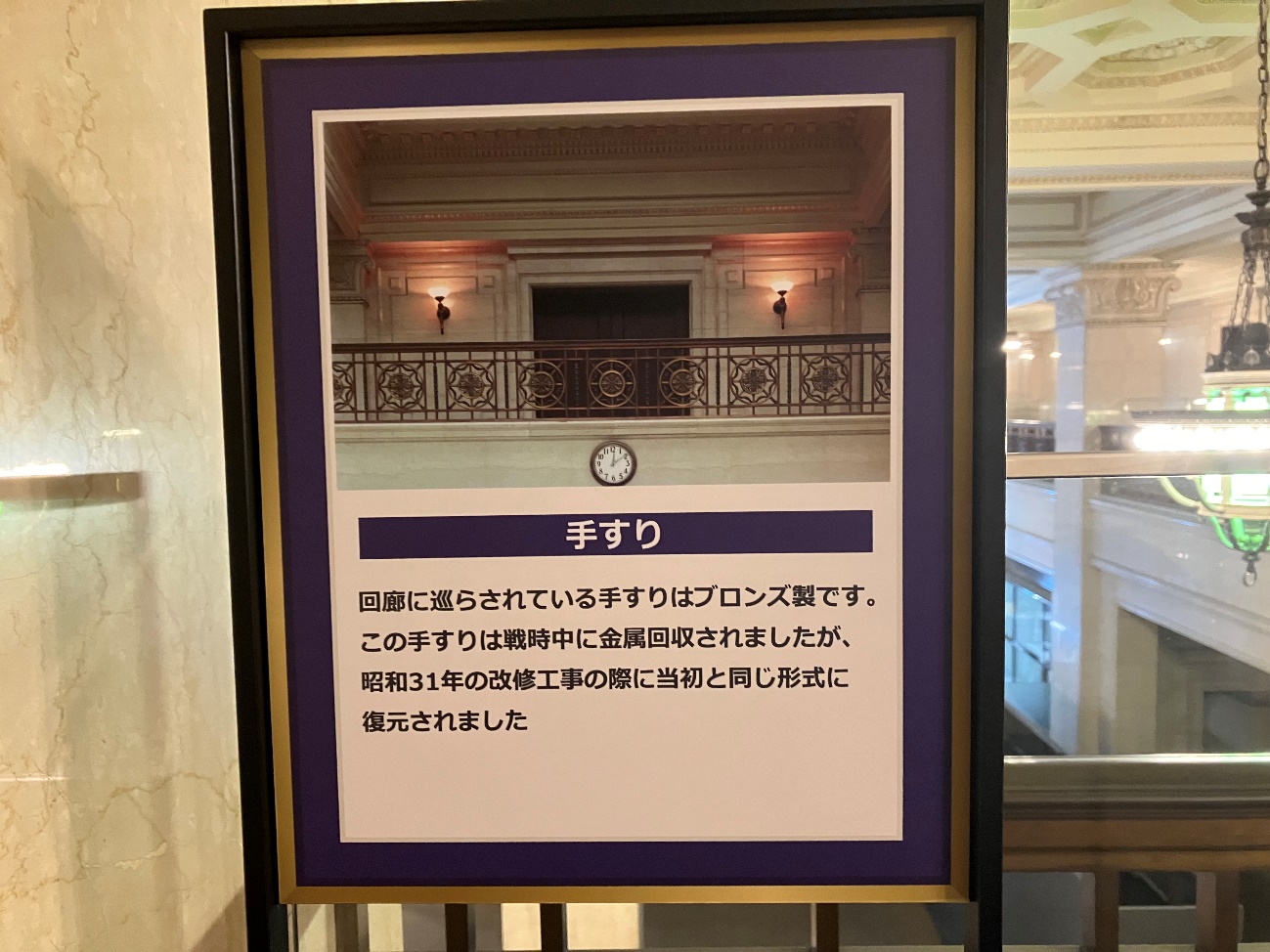

手すり

回廊に巡らされている手すりはブロンズ製です。

この手すりは戦時中に金属回収されましたが、昭和31年の改修工事の際に当初と同じ形式に復元されました。

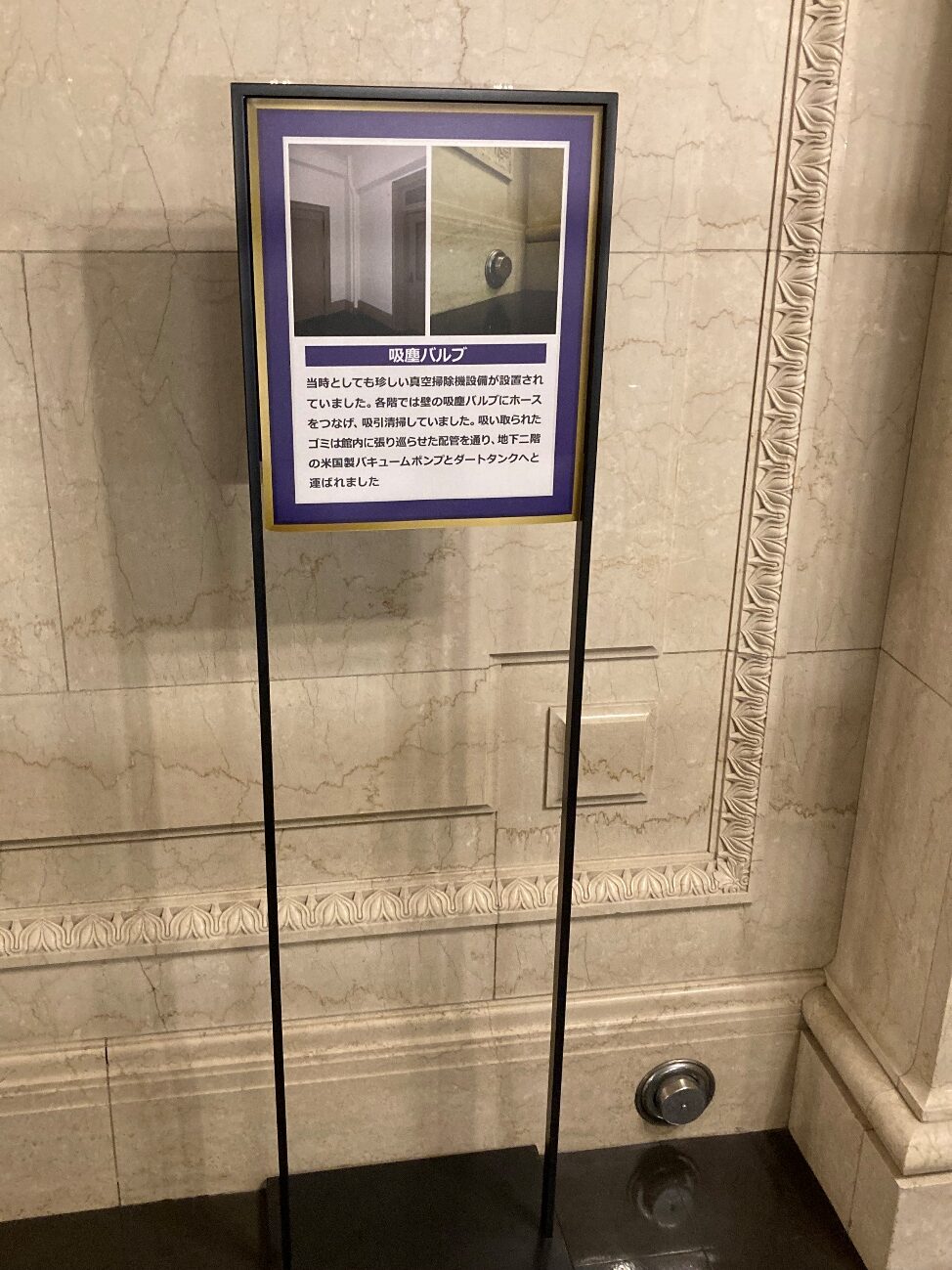

吸塵バルブ

当時としても珍しい真空掃除機設備が設置されていました。

各階では壁の吸塵バルブにホースをつなげ、 吸引清掃していました。

吸い取られたゴミは館内に張り巡らせた配管を通り、 地下二階の米国製バキュームポンプとダートタンクへと運ばれました。

6 執務室

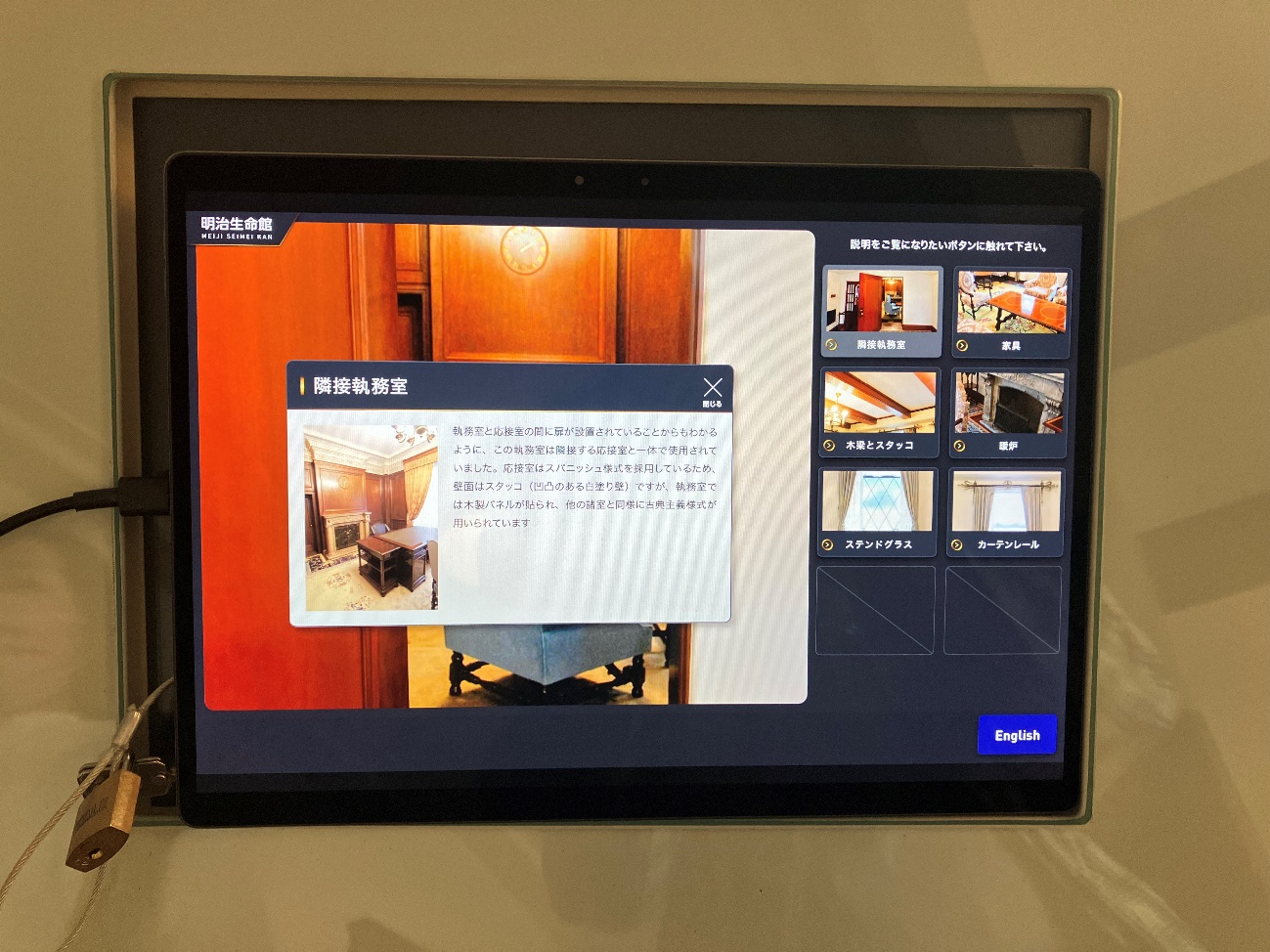

隣接執務室

執務室と応接室の間に扉が設置されていることからもわかるように、この執務室は隣接する応接室と一体で使用されていました。

応接室はスパニッシュ様式を採用しているため、壁面はスタッコ ( 凹凸のある白塗り壁) ですが、執務室では木製パネルが貼られ、 他の諸室と同様に古典主義様式が用いられています。

7 南西隅応接室

8 階段

9 西側応接室

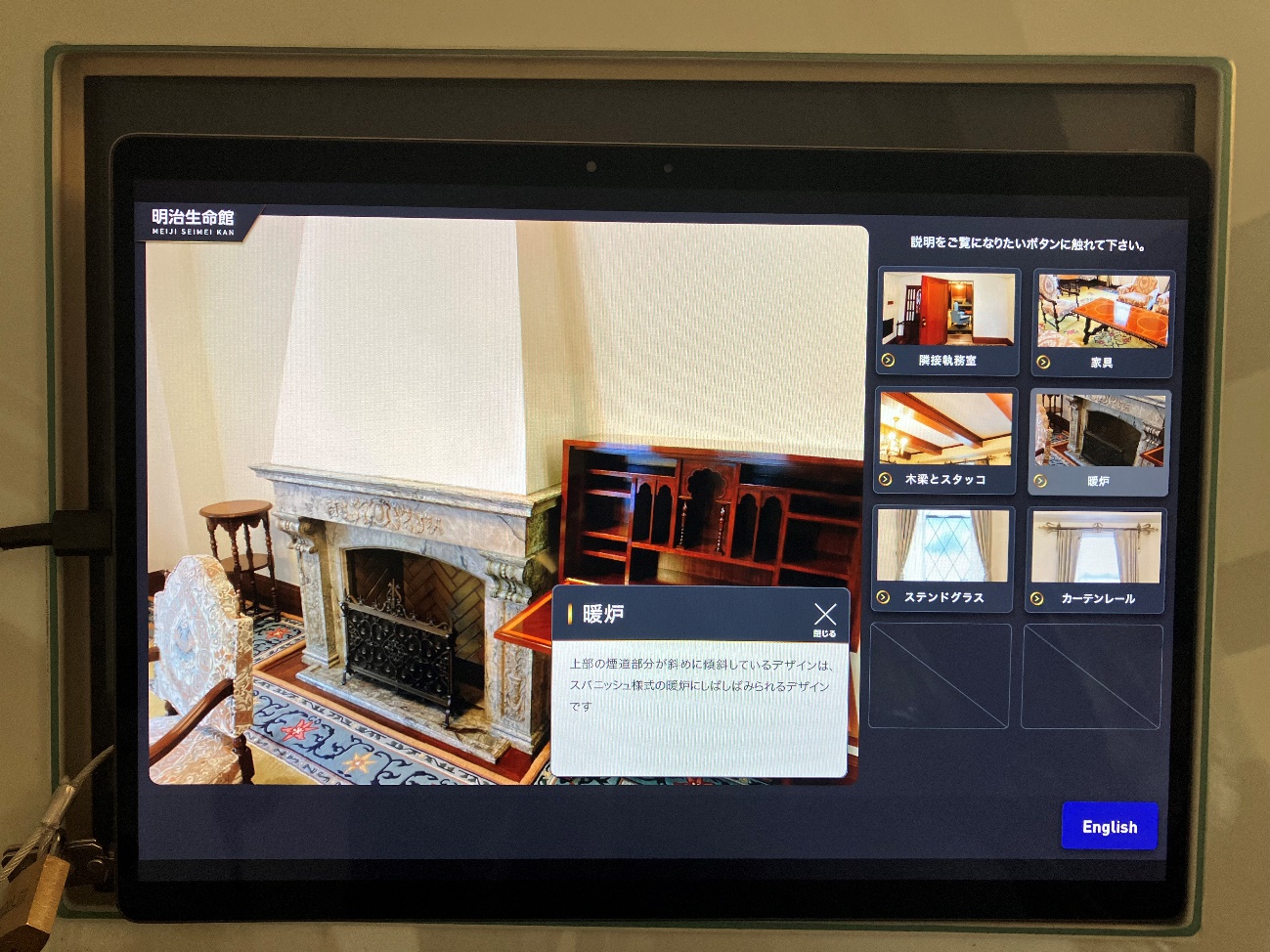

暖炉

上部の煙道部分が斜めに傾斜しているデザインは、スパニッシュ様式の暖炉にしばしばみられるデザインです。

10 健康相談室

健康相談室

健康相談室は、昭和13年(1938)に創設された健康増進施設であり、現在のように健康診断が一般的ではなかった頃に、生命保険会社による社会貢献の一環として発足しました。

当時としては最新のドイツ製の心電図計(エレクトロ・カルデオグラム)が導入されていました。

11 建物の外から皇居側を見た所