富士山世界遺産センターは、富士山の文化的価値と自然環境を広く伝えるための拠点施設です。

静岡県富士宮市に位置し、2017年に開館。逆さ富士を模した建築は坂茂氏による設計で、水盤に映る富士山が印象的です。

館内では富士山の四季や登山文化を体感できる展示があり、最上階からは実際の富士山を望めます。学術調査や教育活動も行い、富士山の保護・保存に貢献しています。

富士山本宮浅間大社との連携も深く、信仰と芸術の源泉としての富士山の魅力を発信しています。

富士山本宮浅間大社鳥居と富士山世界遺産センターの2ショット。

富士山本宮浅間大社はこの鳥居をくぐってお参りします。

館内も外観と同じ木組みの壁面。

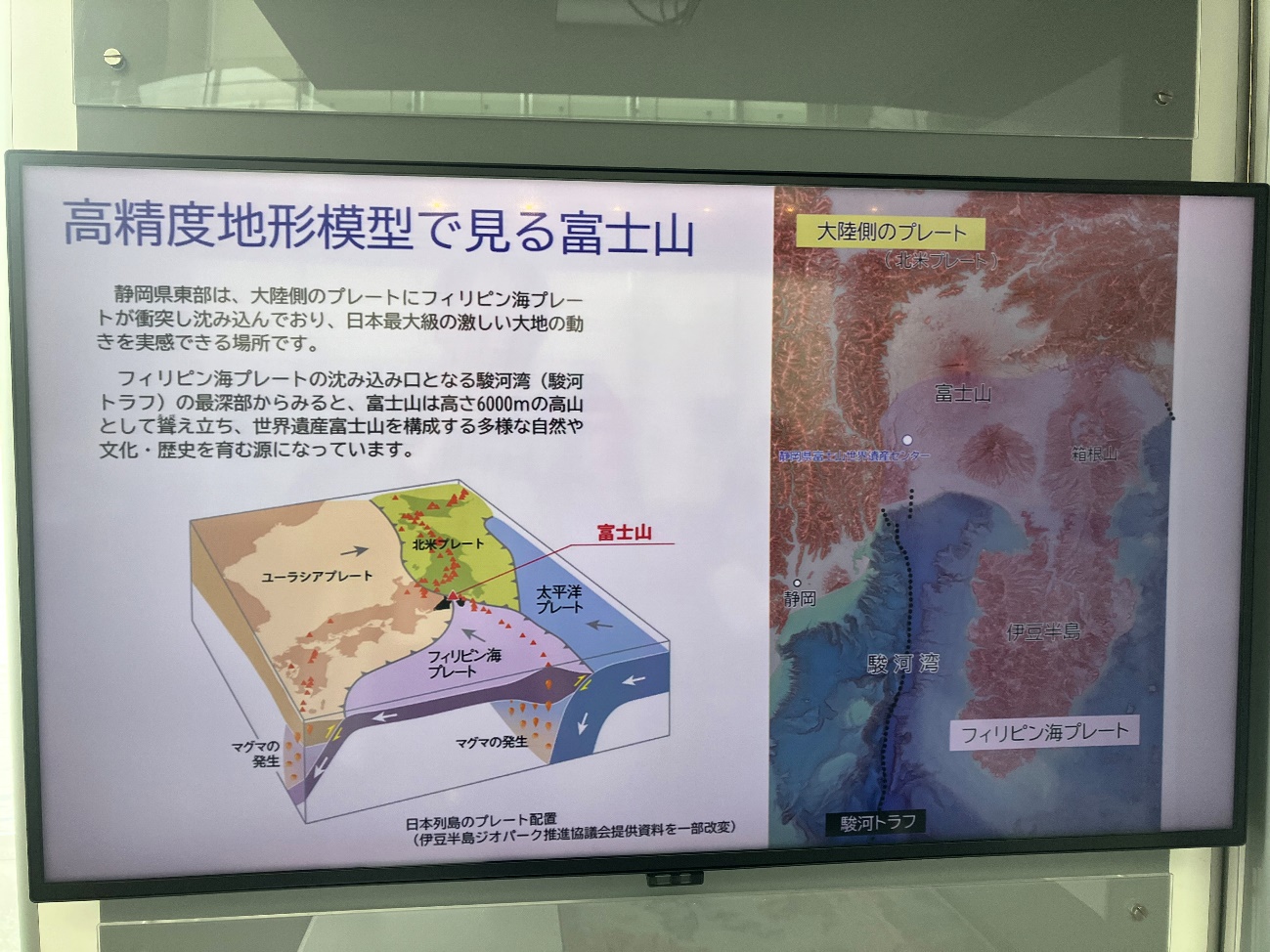

高精度地形模型で見る富士山

静岡県東部は、大陸側のプレートにフィリピン海プレートが衝突し沈み込んでおり、 日本最大級の激しい大地の動きを実感できる場所です。

フィリピン海プレートの沈み込み口となる駿河湾 (駿河トラフ) の最深部からみると、 富士山は高さ6000mの高山として聳え立ち、 世界遺産富士山を構成する多様な自然や文化・歴史を育む源になっています。

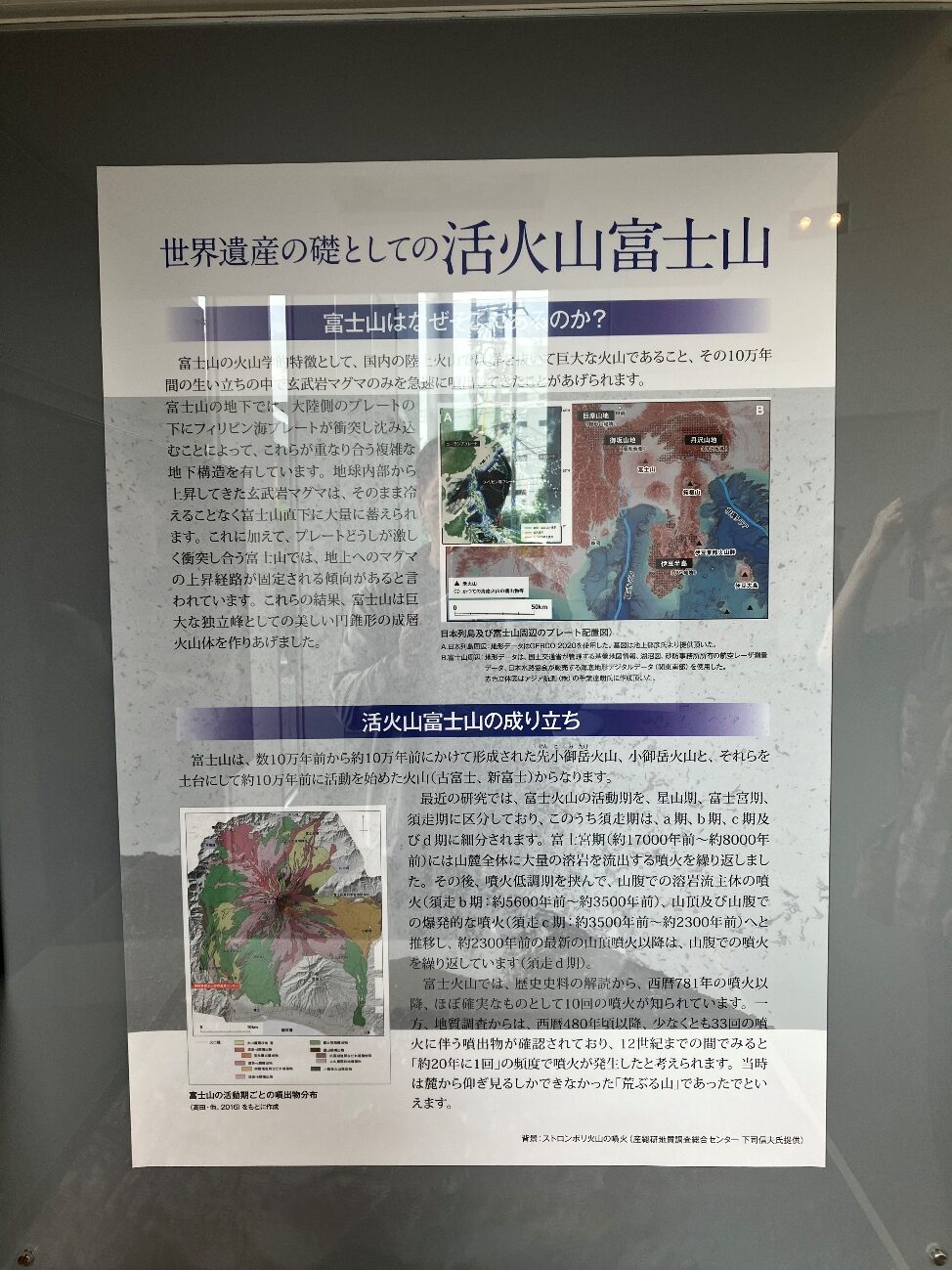

世界遺産の礎としての活火山富士山

富士山はなぜそこあるのか?

富士山の火山学的特徴として、 国内の陸上火山では群を抜いて巨大な火山であること、その10万年間の生い立ちの中で玄武岩マグマのみを急速に噴出したことがあげられます。

富士山の地下では、 大陸側のプレートの下にフィリピン海プレートが衝突し沈み込むことによって、これらが重なり合う複雑な地下構造を有しています。

地球内部から、上昇してきた玄武岩マグマは、 そのまま冷えることなく富士山直下に大量に蓄えられます。

これに加えて、プレートどうしが激しく衝突し合う富士山では、地上へのマグマの上昇経路が固定される傾向があると言われています。

これらの結果、富士山は巨大な独立峰としての美しい円錐形の成層火山体を作りあげました。

活火山富士山の成り立ち

富士山は、数10万年前から約10万年前にかけて形成された先小御岳(せんこみたけ)火山、小御岳火山と、それらを土台にして約10万年前に活動を始めた火山 (古富士、 新富士)からなります。

富士山の活動期ごとの噴出物分布

最近の研究では、 富士火山の活動期を、 星山期、 富士宮期、須走期に区分しており、このうち須走期は、 a期、 b期、 c期及びd期に細分されます。

富士宮期 (約17000年前~約8000年前)には山麓全体に大量の溶岩を流出する噴火を繰り返しました。

その後、 噴火低調期を挟んで、 山腹での溶岩流主体の噴火 (須走b期:約5600年前~約3500年前)、 山頂及び山腹での爆発的な噴火 (須走c期: 約3500年前~約2300年前) へと推移し、 約2300年前の最新の山頂噴火以降は、山腹での噴火を繰り返しています ( 須走d期)。

富士火山では、歴史史料の解読から、 西暦781年の噴火以降、ほぼ確実なものとして10回の噴火が知られています。

一方、 地質調査からは、西暦480年頃以降、少なくとも33回の唯火に伴う噴出物が確認されており、 12世紀までの間でみると「約20年に1回」 の頻度で噴火が発生したと考えられます。

当時は麓から仰ぎ見るしかできなかった「荒ぶる山」 であったでといえます。

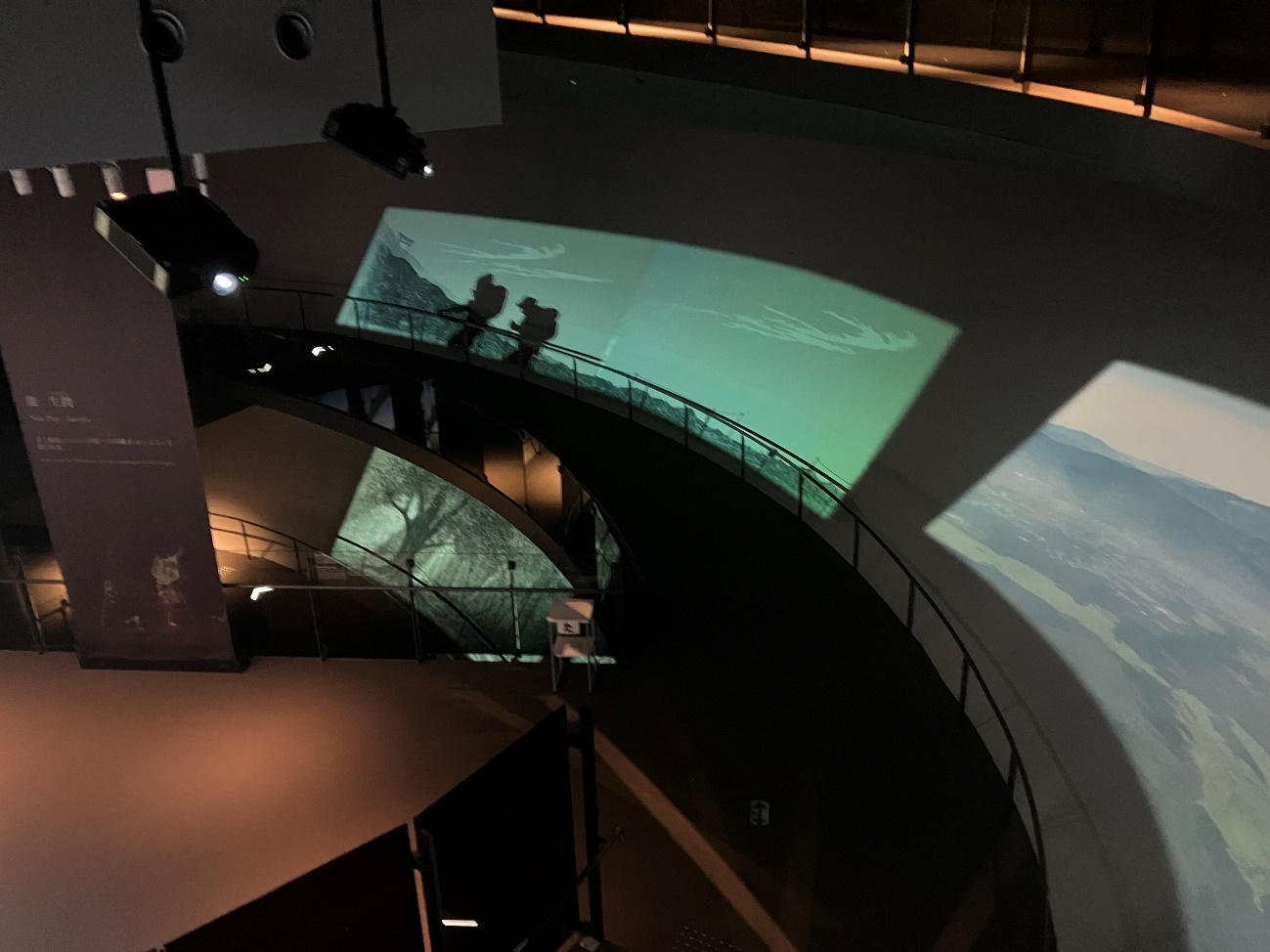

螺旋の通路を通りながら、富士山の四季を体感します。

富士曼荼羅図 富士山本宮浅間大社蔵

富士大宮こと富士山本宮浅間大社が鎮座します。

この神社は全国の浅間神社の根本社で、山頂に奥宮を持ちます。

室町時代に描かれた「富士参詣曼荼羅」は、富士大宮を中心とした富士山の信仰世界を表したもので、頂上の三峯に三尊仏を置き、導者が禊ぎをしながら列をなして登っている様子が克明に描かれています。

大宮口には16世紀中頃に30余りの導者坊があったが、江戸時代初めには10坊足らずに減っています。

最上階

本来であれば、実際の富士山が望めるはずですが、あいにく曇りの天気で富士山は雲の中。

帰りも同じ螺旋通路を下ります。

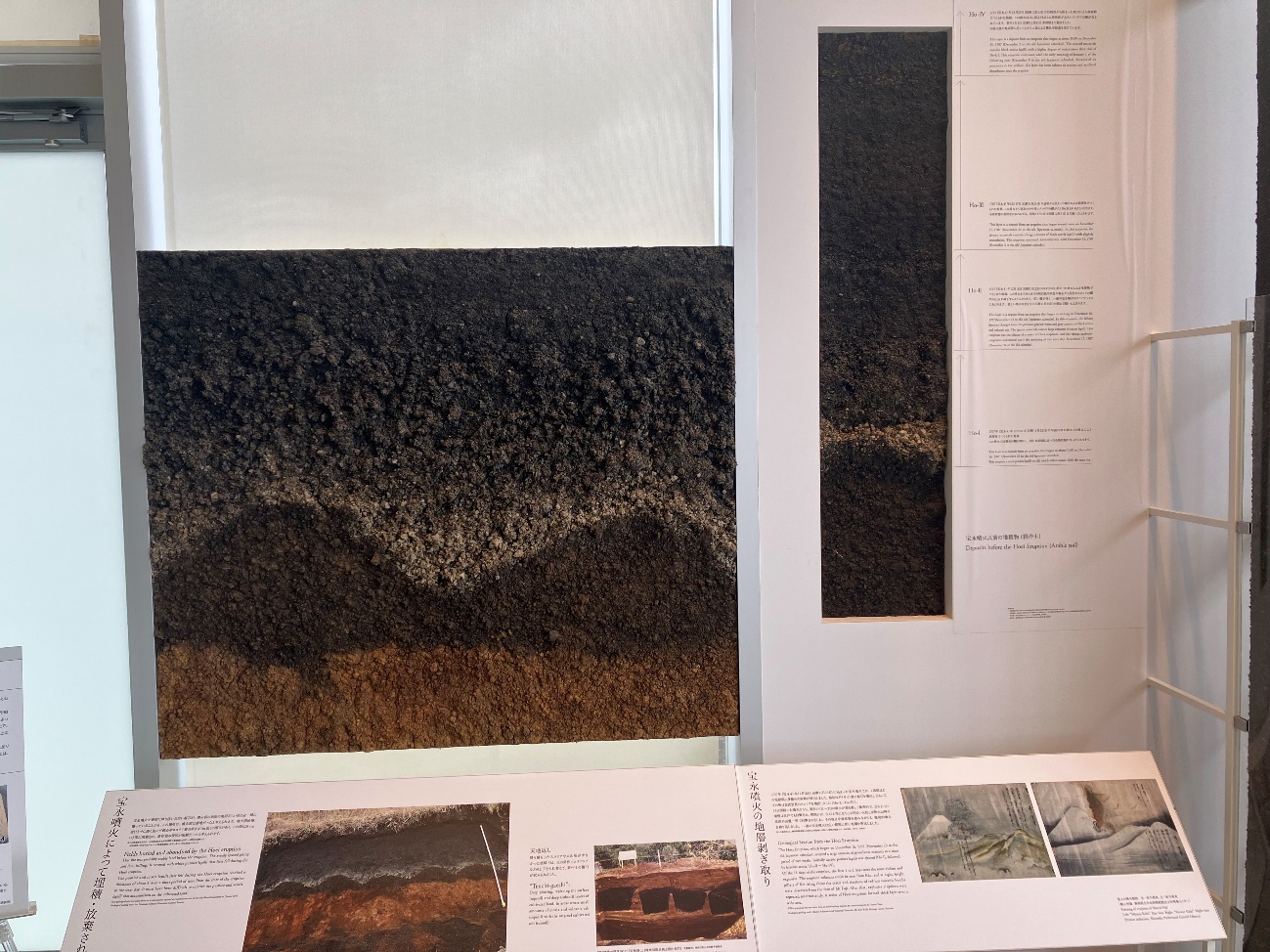

宝永噴火以前の堆積物を展示

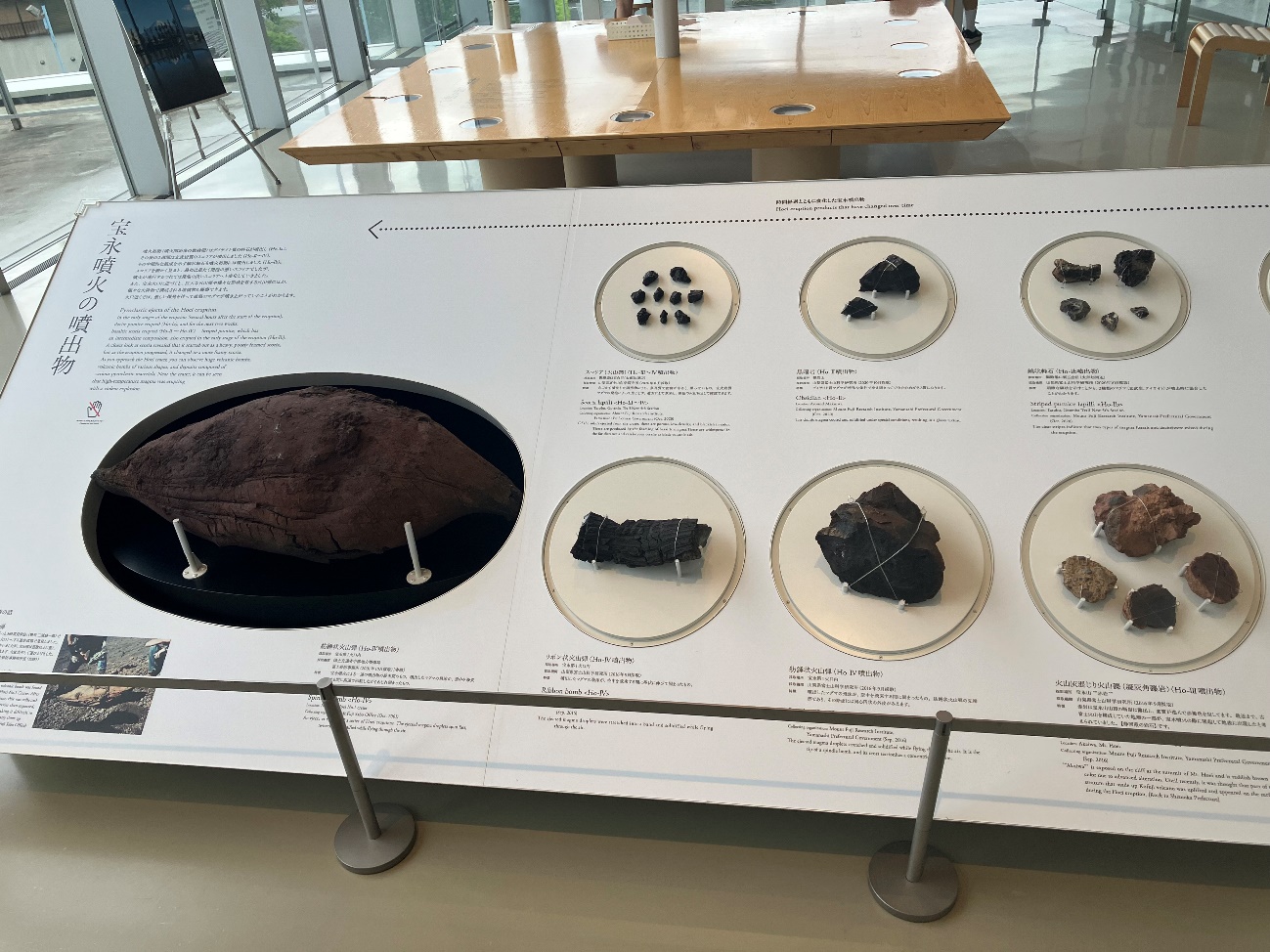

宝永噴火の噴出物

噴火初期 (噴火開始後の数時間)はデイサイト質の軽石が噴出し(Ho-Ia)、その後の2週間は玄武岩質のスコリアが噴出しました (Ho-II~.IV)。

その中間的な組成を示す縞状軽石も噴火初期には噴出しました(Ho-Ib)。

スコリアを細かく見ると、最初は重たく発泡の悪いスコリアでしたが、噴火が進行するつれては発泡の良いスコリアへと変化していきました。

また、宝永火口に近づくと、巨大な火山弾や様々な形状を有する火山弾のほか、様々な火砕物で構成される堆積物も観察できます。

火口近くでは、激しい爆発を伴って高温のマグマが噴き上がっていたことがわかります。

途中のベランダ

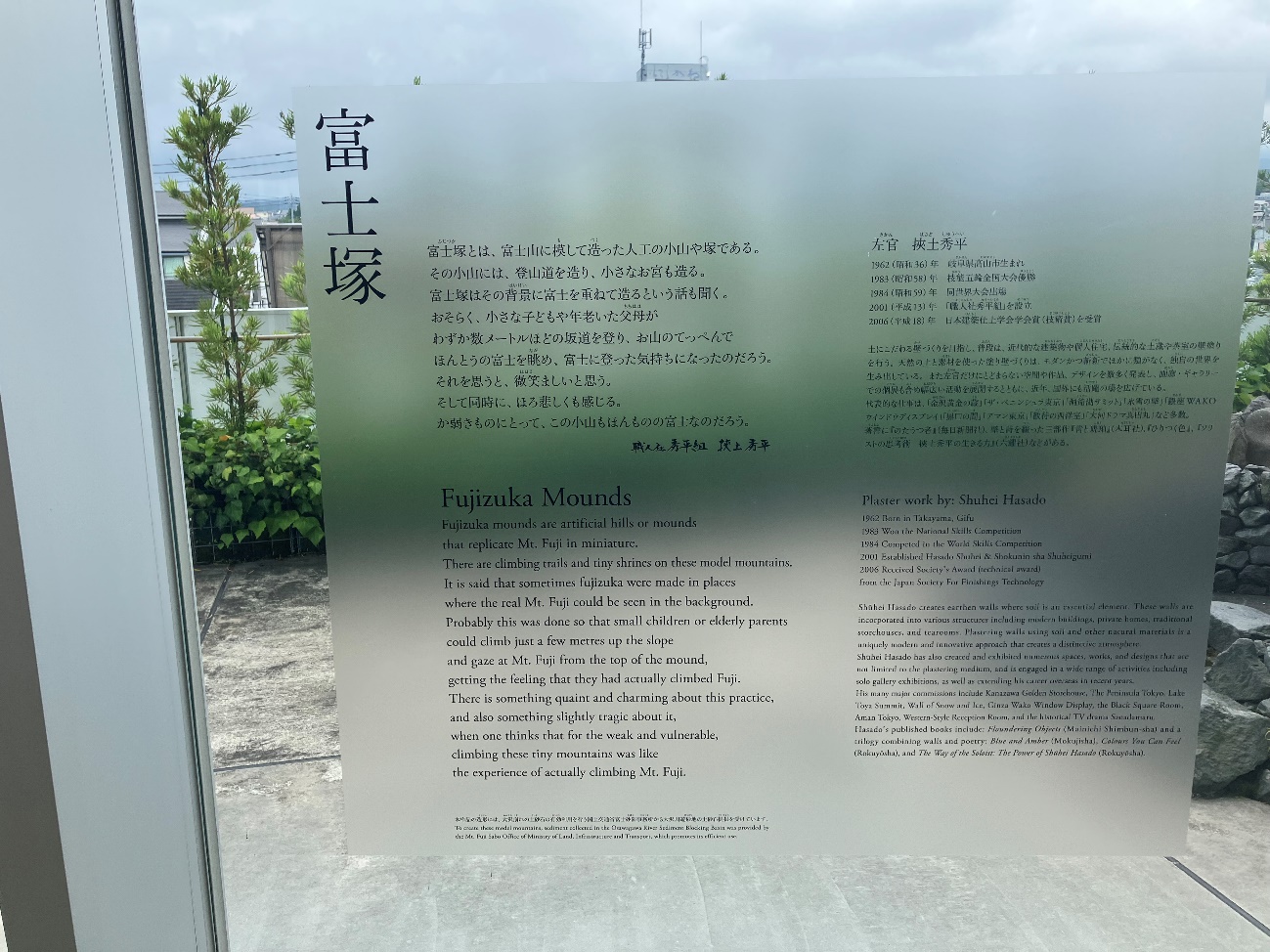

富士塚とは、富士山に模して造った人工の小山や塚である。

その小山には、登山道を造り、 小さなお宮も造る。

富士塚はその背景に富士を重ねて造るという話も聞く。

おそらく、 小さな子どもや年老いた父母が、わずか数メートルほどの坂道を登り、お山のてっぺんでほんとうの富士を眺め、 富士に登った気持ちになったのだろう。

それを思うと、 微笑ましいと思う。

そして同時に、ほろ悲しくも感じる。

か弱きものにとって、この小山もほんものの富士なのだろう。

ベランダから、下の池を撮影した物。

建物の外観がユニークで、見ても楽しい展示館です。

駐車場は、近隣の駐車場を使わなくてはいけないのが少し不便ですが、十分見ごたえのある所でした。