仙臺緑彩館(せんだいりょくさいかん)は、仙台市青葉区の青葉山公園内に2023年4月に開館した無料のビジターセンターです。

仙台城跡や広瀬川を望む立地にあり、仙台藩重臣・片倉小十郎の屋敷跡の空間構成を参考に設計されています。

館内には、仙台・青葉まつりの山鉾や仙台七夕まつりの七夕飾りなどが展示され、仙台の歴史や文化を体感できるほか、観光情報の発信拠点としても機能しています。

カフェやテラスも併設され、四季折々の青葉山の自然を楽しみながらくつろげる空間です。

施設には交流体験ホールや和室があり、イベントや茶会などに利用可能です。

仙臺緑彩館と片倉屋敷跡

SENDAI RYOKUSAIKAN AND THE KATAKURA RESIDENCE SITE

広瀬川の西側は「川内 (かわうち)」 と呼ばれ、城を守る上で重要な場所だったため、仙台藩の重臣が屋敷を構えていました。

広瀬川の東側は城下町が広がり、武士や町人の屋敷などが並んでいます。

当館が建っている場所は、 川内の中でも追廻と呼ばれていた地区です。

17世紀後半以降は片倉屋敷や、仙台藩の馬を管理する馬屋や馬場などがあったことが分かっています。

片倉家の仙台屋敷

The Katakura Family's Sendai Residence

仙台藩の重臣で白石城主であった片倉家は、仙台城下にも屋敷を与えられていました。延宝5年(1677年) から幕末まで、この場所には片倉家の屋敷が建っていたことが分かっています。

北側の通りに面した表門を入ると、玄関を伴った広間があり、 その南東側には大書院や小書院などの建物が格式高く配置されていました。

仙臺緑彩館の建築設計

Architectural Design of the Sendai Ryokusaikan

現在の仙臺緑彩館は、江戸時代の片倉屋敷の空間構成を参考に設計されています。当時の絵図から読み取れた御広間や大書院のスケールはそのまま残し、 庭と建物の位置関係や庭に面した回廊も、当時の構成を踏襲しています。

6尺3寸を基本寸法とした柱割も建物内に活かされた設計となっています。

観光大使のサンドイッチマンのお二人が館の宣伝をしていました。

政宗公山鉾[まさむねこうやまぼこ]

伊達政宗公没後350年を迎えた年に復活した仙台・青葉まつり。

祭りの最大の見どころのひとつである山鉾巡行の先頭を行くのがこの「政宗公山鉾」だ。仙台市の市章にも使われている伊達家の三引両紋が、側面の幕や旗などの飾りに多く取り入れられているのが特僕。

毎年、仙台市長、仙台・青葉まつり協賛会長が武家装束に身を包んで登壇し、仙台観光国際協会の会員や応募市民、留学生たちが威勢良いかけ声と共に、この山鉾を先導する。

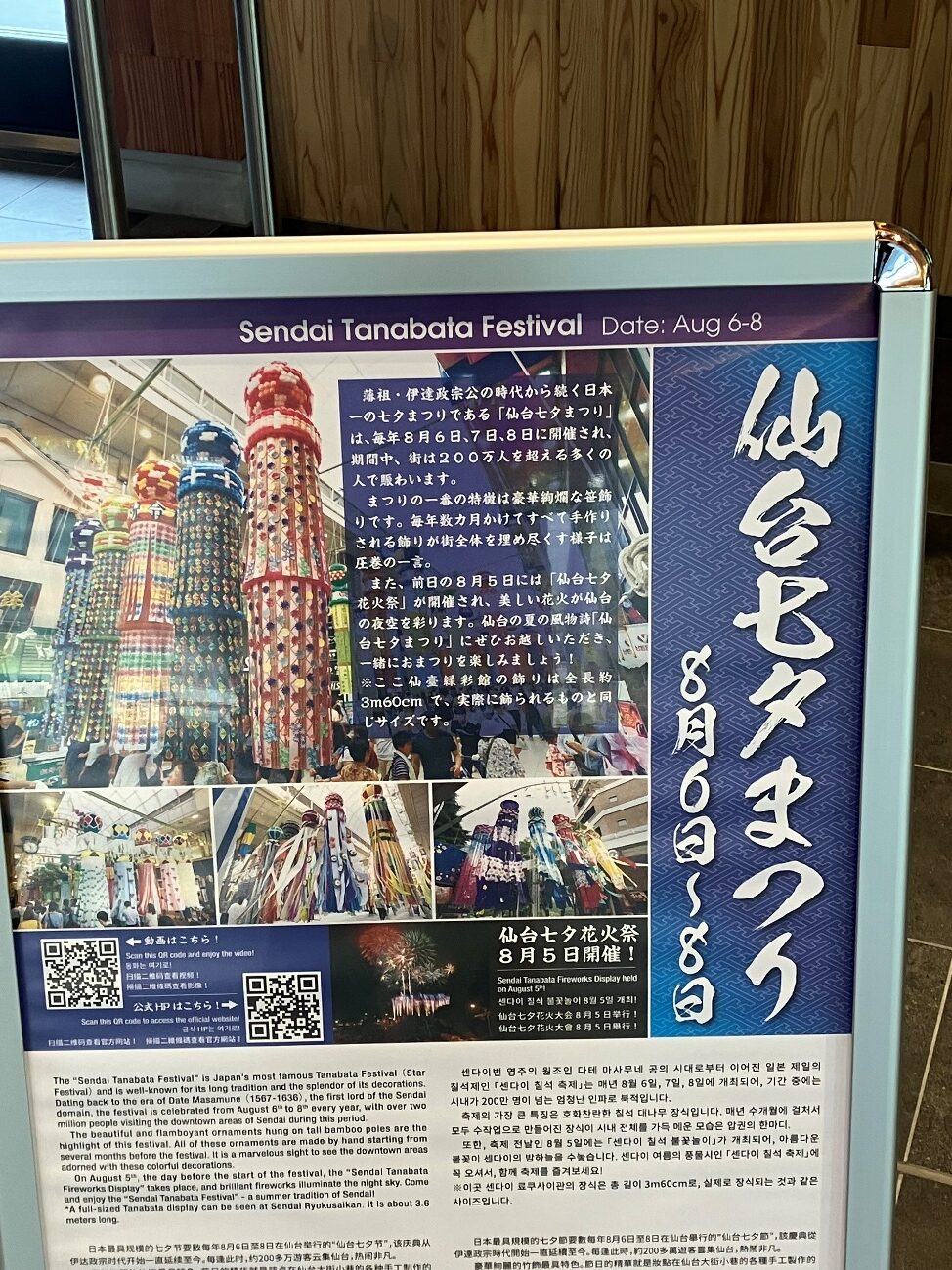

藩祖・伊達政宗公の時代から続く日本一の七夕まつりである「仙台七夕まつり」は、毎年8月6日、7日、8日に開催され、期間中、街は200万人を超える多くの人で賑わいます。

まつりの一番の特徴は豪華絢爛な笹飾りです。毎年数カ月かけてすべて手作りされる飾りが街全体を埋め尽くす様子は圧巻の一言。

また、前日の8月5日には「仙台七夕花火祭」が開催され、 美しい花火が仙台の夜空を彩ります。仙台の夏の風物詩「仙台七夕まつり」にぜひお越しいただき、一緒におまつりを楽しみましょう!

※ここ仙臺緑彩館の飾りは全長約3m60cmで、実際に飾られるものと同じサイズです。

仙台箪笥(せんだいたんす)の展示です。

仙台箪笥は、宮城県仙台市周辺で製作される伝統的な木工家具で、重厚な漆塗りと豪華な鉄製金具が特徴の工芸品です。

三の丸は堀と土塁で堅固に囲まれており、 現在「長沼」と呼ばれているこの地は東側の堀にあたり、 正保の城絵図では南北の長さ約252m、 深さが約4.5mあったとされている。 また、この堀の東側には、延宝5年 (1677年)から幕末まで、 仙台藩の重臣片倉小十郎の屋敷があった。

片倉小十郎は、慶長7年(1602年)より白石城主として仙台藩領南方の防備を担っており、知行はおよそ18000 石と、 仙台藩における有数の大身侍であった。

この白石城は、江戸時代の原則であった 「一国一城制」の例外として公式に 「城」 と認められたものであった。

これが長沼と呼ばれる堀の一部です。

さて、いよいよ今度は仙台市立博物館です。