慶長遣欧使節は1613年、仙台藩主伊達政宗が支倉常長らをスペイン国王フェリペ3世とローマ教皇パウロ5世へ派遣した外交使節です。

当時の日本は徳川家康による幕藩体制が整いつつあり、海外勢力との関係が外交課題となっていました。

大航海時代、スペインやポルトガルはアジアで植民地活動を進め、布教を通じて影響力拡大を狙っていました。

一方、オランダやイギリスも進出し、家康は三浦按針を顧問に迎え警戒を強めていました。

こうした中、政宗は通商拡大を目指し、宣教師ソテロの布教意図とも結びついて使節を派遣。彼らはメキシコ経由でスペイン、さらにローマに至り、約7年の旅を経て帰国しましたが、日本では禁教政策が強化され、成果は限定的となりました。

慶長遣欧使節

慶長遣欧使節は、 最初の仙台藩主である伊達政宗が1613年にスペインとローマへ送った外交使節です。 代表者は、スペイン出身の宣教師であるルイス・ソテロと政宗の家臣である支倉常長(はせくらつねなが)でした。

メキシコとの貿易や仙台藩に宣教師を派遣することを求めることなどが目的でした。

約180人の使節団は、政宗が造らせた船に乗り、3カ月で太平洋を渡りました。 その後、 約30人がメキシコからスペインに向かいました。

使節は、 1615年にスペイン国王やローマ教皇と直接会って、 交渉しました。

しかし、日本でキリスト教徒を取り締まったり弾圧したりする動きが強まり、 その知らせがヨーロッパにも届いたことによって、 使節の交渉は失敗に終わりました。

支倉常長は、1620年に帰国し、7年の旅で集めた物を仙台へ持ち帰りました。

目次

1 慶長遣欧使節の旅

なんと太平洋を渡ってメキシコからスペインに渡っています。

幕末のペリーやハリスもアフリカ喜望峰からアジアを経て日本に来ています。

当然支倉常長も西回りと思いましたが、太平洋を一気に渡ったんですね。

慶長遣欧使節の旅

1613年10月に出帆した慶長遣欧使節は、当時スペイン領だったメキシコを経由して、 翌年にスペイン、 さらにその翌年にローマへ到着しました。

支倉常長たちはスペイン国王フェリペ三世や、ローマ教皇パウルス五世に直接会うことができましたが、交渉は上手く進みませんでした。

メキシコとフィリピンを経由して、 常長は1620年9月に仙台へ帰りました。

この展示では、 使節の旅のようすを示す資料を紹介します。

2 支倉常長像

日本人を描いた最古の油絵とされ、ローマで制作されたと考えられています。

クロード・デリュエ『支倉常長像』 国宝、ユネスコ記憶遺産

ローマに滞在している支倉常長を描いた絵。

常長がキリスト像に祈りを捧げる姿を描いている。

実在する日本人を描いた油彩画として、日本に現存する最も古い作品である。

この絵は常長の死後も支倉家に残されたが、支倉家が一時断絶した際に、他の資料とともに仙台藩に没収された。

「世界の記憶」 (Memory of the World)

世界中の重要な文書や記録を保存するために、 ユネスコが行っている活動です。

1992年から始まり、 現在494件が登録されています。

仙台市博物館の国宝 「慶長遣欧使節関係資料」 の内3点が、2013年に「世界の記憶」 に登録されました。 この3点は、 約400年前に仙台からスペインとローマへ行った外交使節が持ち帰ったものです。

世界的に特に価値がある記録遺産だと認められました。

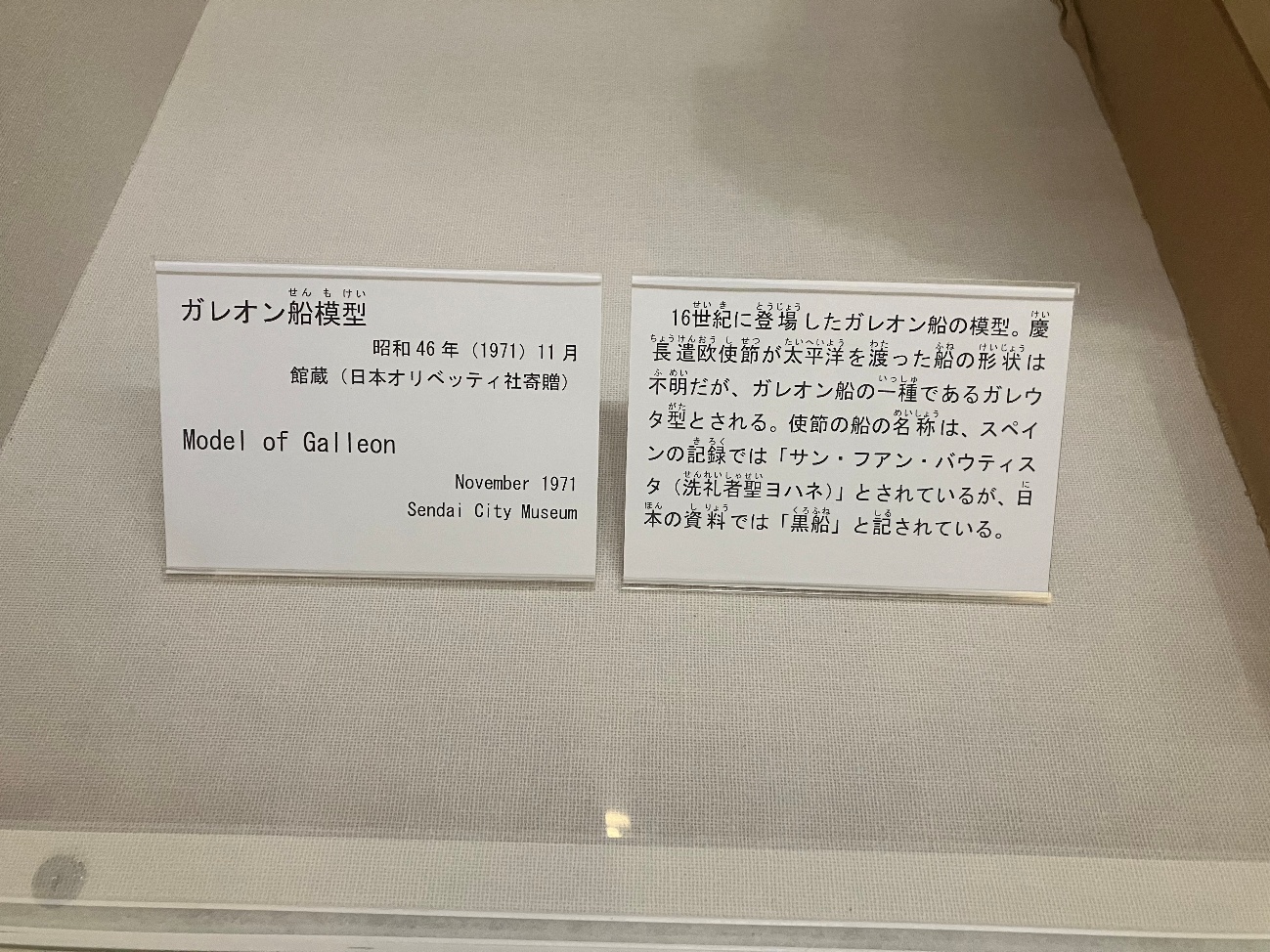

3 ガレオン船の模型

16世紀に登場したガレオン船の模型。

慶長遣欧使節が太平洋を渡った船の形状は不明だが、 ガレオン船の一種であるガレウタ型とされる。 使節の船の名称は、スペインの記録では 「サン・フアン・バウティスタ(洗礼者聖ヨハネ)」 とされているが、本の資料では「黒船」 と記されている。

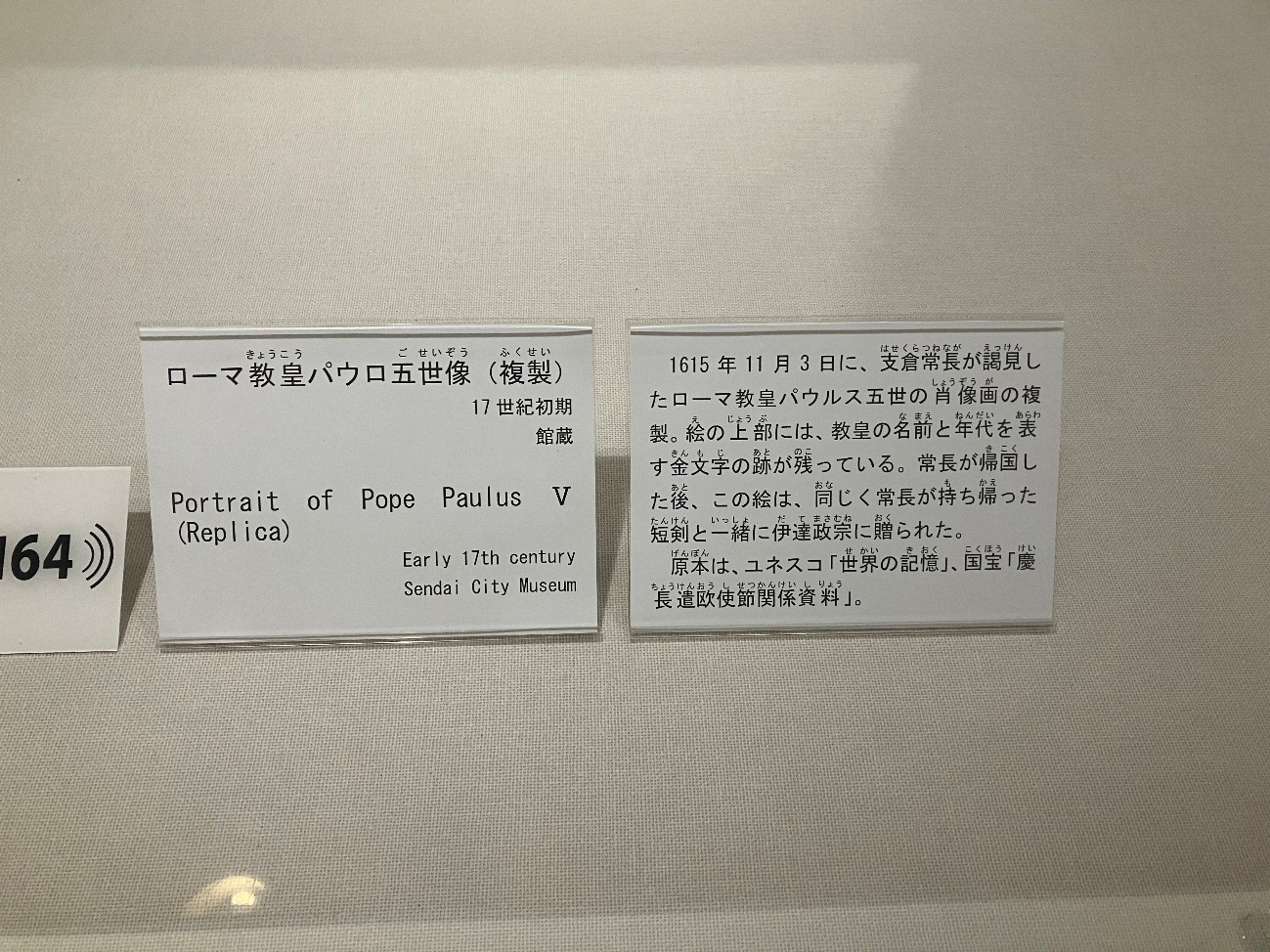

4 ローマ教皇パウロ五世像

常長が謁見した教皇の肖像画。複製品の一つとされます。

1615年11月3日に、 支倉常長が謁見したローマ教皇パウルス五世の肖像画の複製。

絵の上部には、教皇の名前と年代を表す文字の跡が残っている。

常長が帰国した後、この絵は、同じく常長が持ち帰った短剣と一緒に伊達政宗に贈られた。

原本は、ユネスコ 「世界の記憶」、 国宝 「慶長遣欧使節関係資料」。

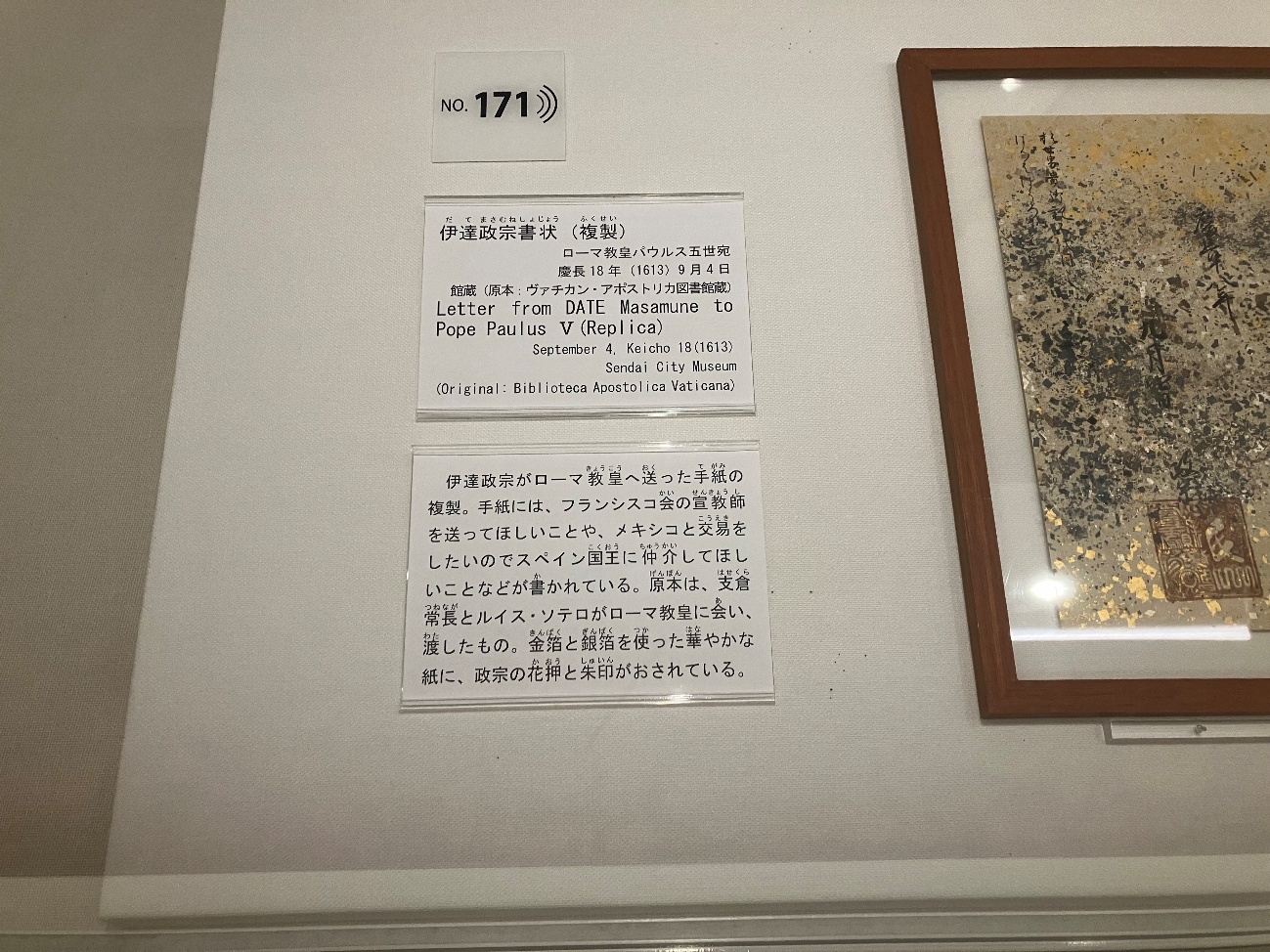

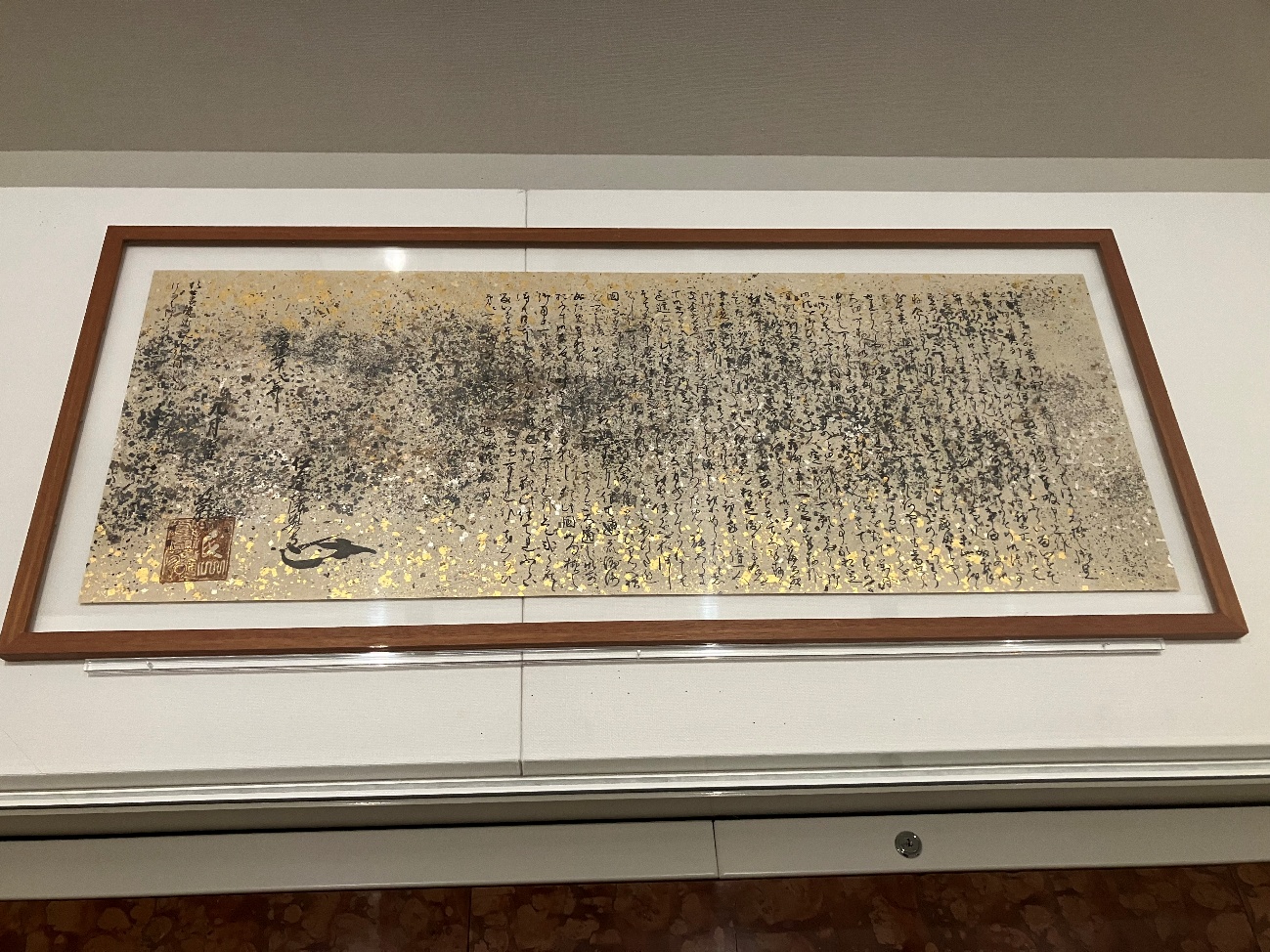

5 伊達政宗がローマ教皇へ送った手紙の複製

伊達政宗がローマ教皇へ送った手紙の複製。

手紙には、フランシスコ会の宣教師を送ってほしいことや、 メキシコと交易をしたいのでスペイン国王に仲介してほしいことなどが書かれている。

原本は、支倉とルイス・ソテロがローマ教皇に会い、渡したもの。

金箔と銀箔を使った華やかな紙に、政宗の花押と朱印がおされている。

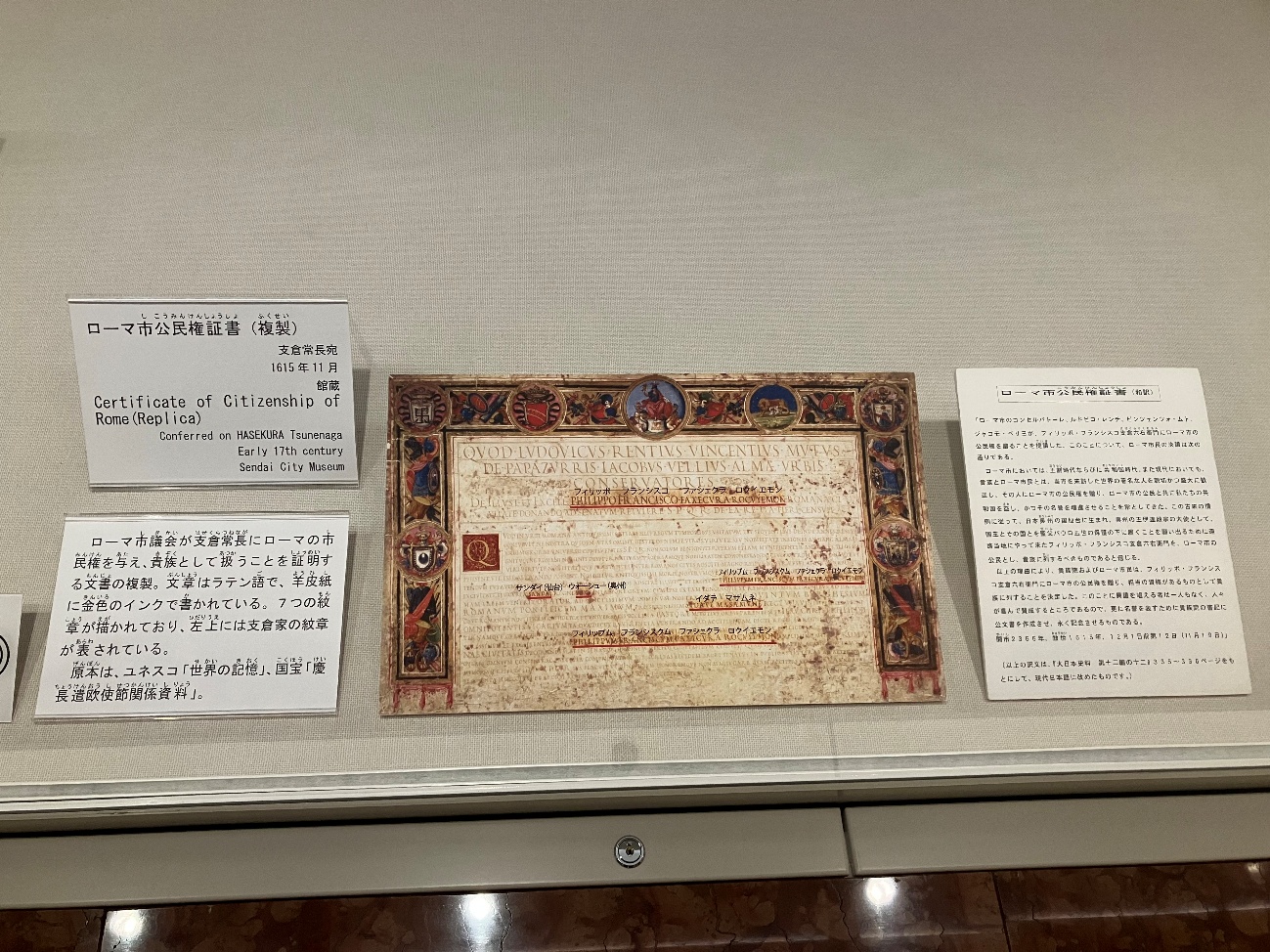

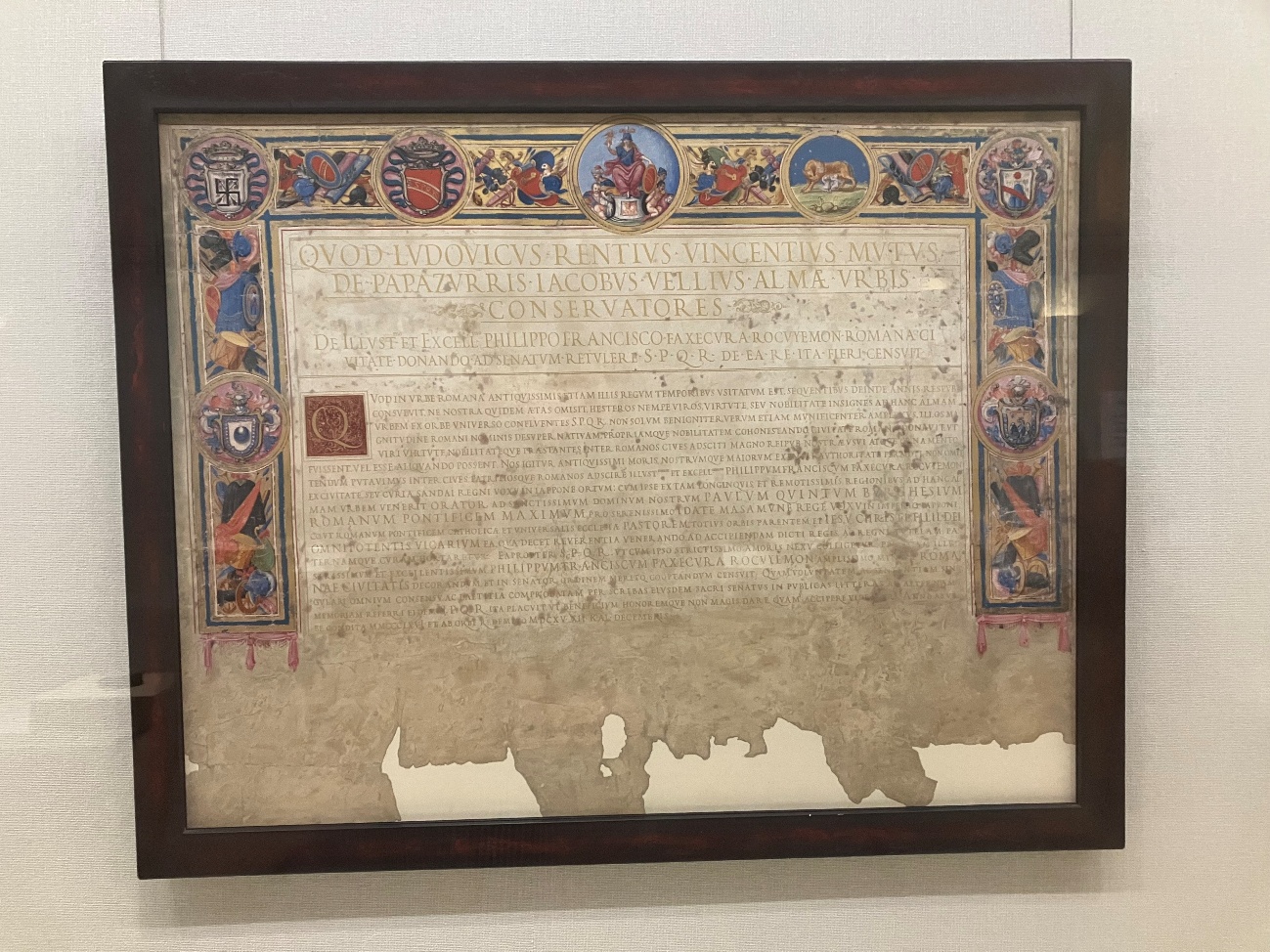

6 ローマ市公民権証書

ローマ市議会が支倉常簔にローマの市民権を与え、貴族として扱うことを証明する文書の複製。

文章はラテン語で、 羊皮紙に金色のインクで書かれている。

7つの紋章が描かれており、左上には支倉家の紋章が表されている。

原本は、ユネスコ 「世界の記憶」、 国宝「慶長遣欧使節関係資料」。

ローマ市公箟権証書(和訳)

「ローマ市のコンセルバトーレ、 ルドビコ・レンチ、ビンツェンツォ・ムト、ジャコモ・ベリヨが、フィリッポ・フランシスコ 支倉六右衛門にローマ市の公民権を贈ることを提議した。

このことについて、ローマ市民の決議は次の通りである。

ローマ市においては、主制時代ならびに“共和国時代、また現代においても、貴族とローマ市民とは、 当市を来訪した世界の著名な人を親切かつ盛大に歓迎し、その人にローマ市の公民権を贈り、ローマ市の公民と共に私たちの共和国を益し、かつその名誉を増進させることを常としてきた。

この古来の慣例に従って、 日本奥州の国仙台に生まれ、 奥州の王伊達政宗の大使として、国王とその国とを聖パウロ五世の保護の下に置くことを願い出るために遠路当地にやって来たフィリッポ・フランシスコ支倉六右衛門を、ローマ市の公民とし、貴族に列するべきものであると信じる。

以上の理由により、 貴族院およびローマ市民は、フィリッポ・フランシスコ支倉六右衛門にローマ市の公民権を贈り、相当の資格があるものとして貴族に列することを決定した。 このことに異議を唱える者は一人もなく、人々が喜んで賛成するところであるので、更に名誉を表すために貴族院の書記に公文書を作成させ、永く記念させるものである。

開市2366年、救世1615年、 12月 1日前第12日 (11月19日)」

(以上の訳文は、『大日本史料 第十二編の十二』335~336ページをもとにして、現代日本語に改めたものです。)

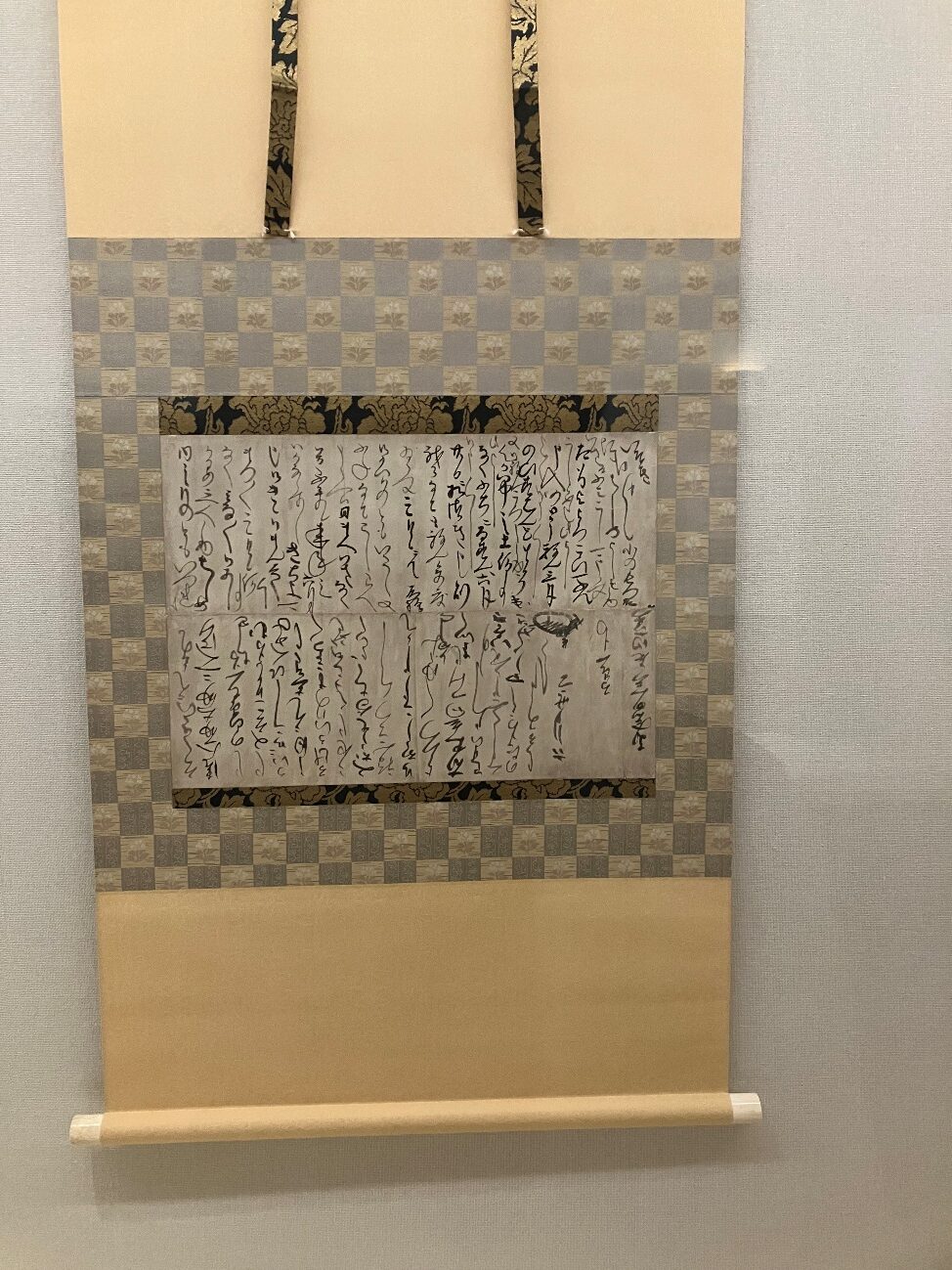

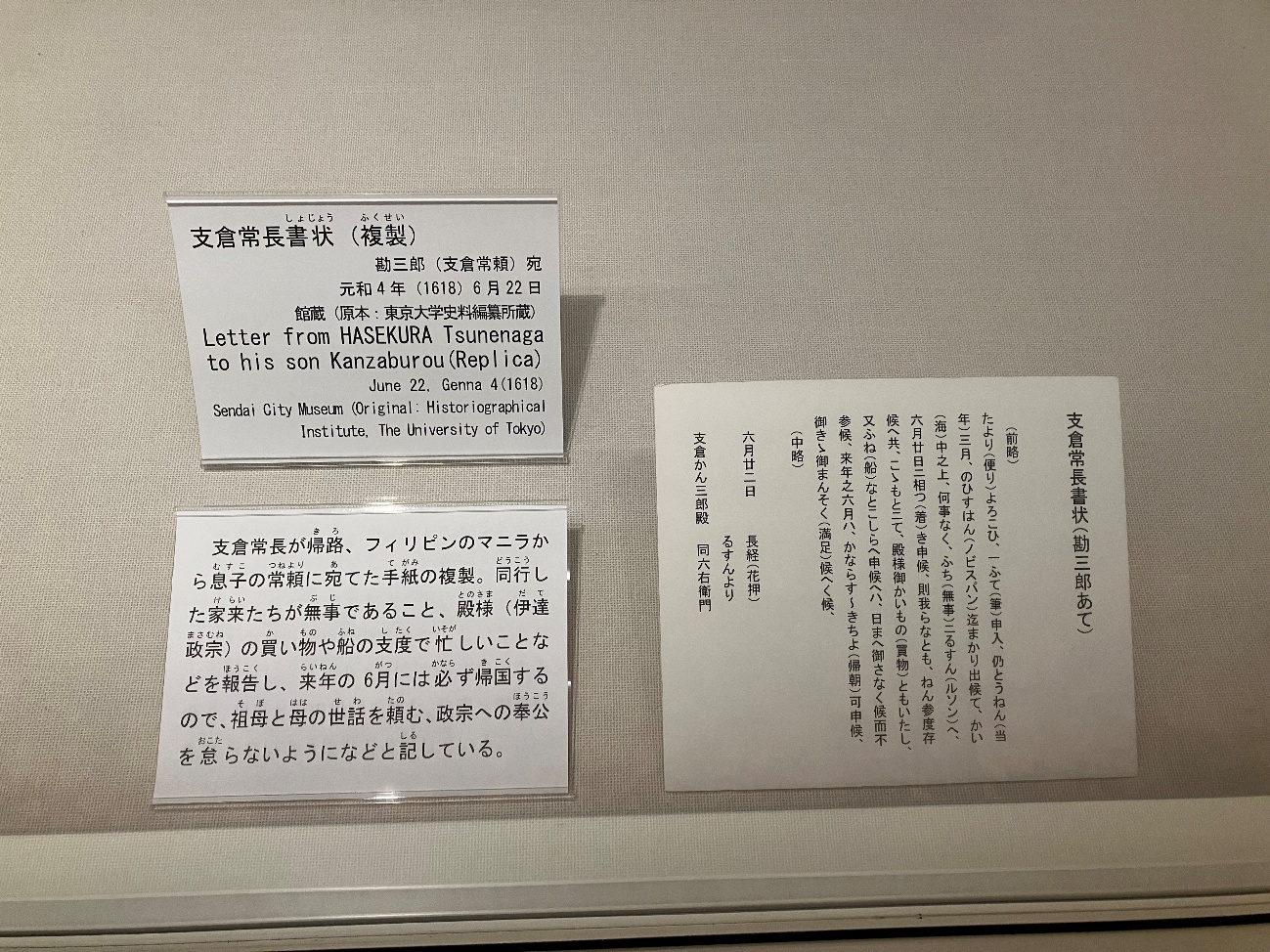

7 支倉常長が帰路、フィリピンのマニラから息子の常頼に宛てた手紙の複製

支倉常長が帰路、フィリピンのマニラから息子の常頼に宛てた手紙の複製。

同行した家来たちが無事であること、殿様 (伊達政宗)の買い物や船の支度で忙しいことなどを報告し、 来年の6月には必ず帰国するので、祖母と母の世話を頼む、 政宗への奉公を怠らないようになどと記している。

支倉常長書状(勘三郎あて)

(前略)

たより(便り)よろこひ、ふて(筆)申入、仍とうねん(当年)三月、のひすはん(ノビスパン)迄まかり出候て、かい(海) 中之上、何事なく、ふち(無事)二るすん(ルソン)へ、六月廿日二相つ(着)き申候、則我らなとも、ねん参度存候へ共、こゝもと二て、殿様御かいもの(買物)ともいたし、又ふね(船)なとこしらへ申候へハ、日まへ御さなく候而不参候、来年之六月、かならず〜きちよ(帰朝)可申候、御きゝ御まんそく(満足)候へく候、

(中略)

六月廿二日

長経 (花押)

るすんより

支倉かん三郎殿 同六右衛門

8 国宝 「慶長遣欧使節関係資料」

国宝 「慶長遣欧使節関係資料」

1620年、 慶長遣欧使節の支倉常長が7年の旅から帰国し、仙台に戻りました。

この時、 常長が海外から持ち帰った品々の一部は仙台藩主である伊達政宗に献上されました。

支倉家に残されたものもありましたが、 1640年に支倉家が処分を受けると、 それらは仙台藩に没収され、限られた人しか見ることができなくなりました。

1873年に、 明治政府の使節団がヴェネツィアで常長の手紙を発見しました。

これをきっかけとして、使節の存在が再び知られるようになり、 1876年には、 常長が持ち帰った品々が宮城県博覧会で展示されました。

この展示を明治天皇が観覧し、 そのようすを東京の新聞社が紹介したことにより、全国的に注目されるようになりました。

1964年に、 常長が持ち帰った品々を含む「慶長遣欧使節関係資料」 が仙台市博物館に収蔵されました。 1966年には重要文化財に、2001年には国宝に指定されました。

8.1 宗教関連品

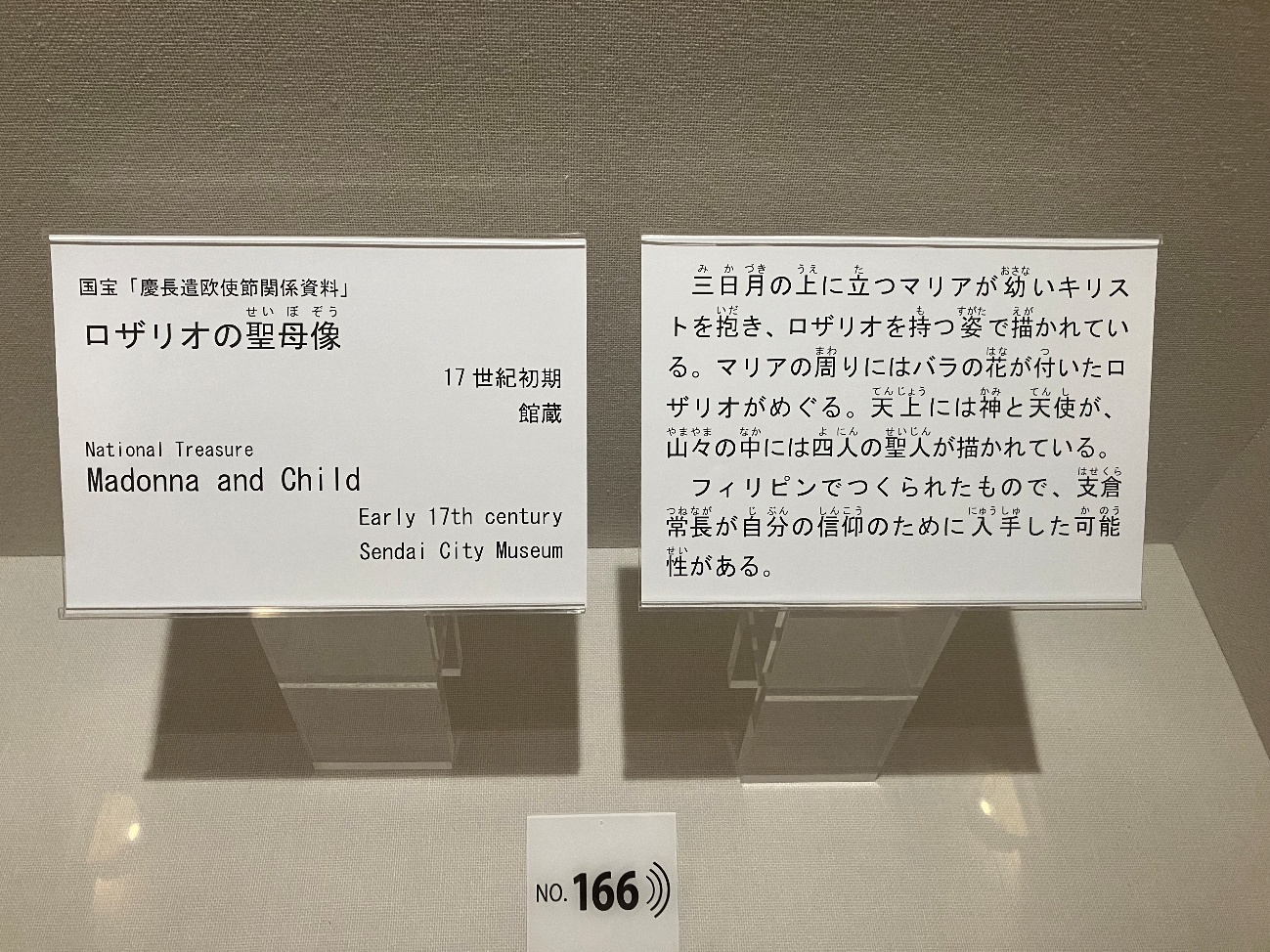

三日月の上に立つマリアが幼いキリストを抱き、ロザリオを持つ姿で描かれている。

マリアの周りにはバラの花が付いたロザリオがめぐる。

天上には神と天使が、山々の中には四人の聖人が描かれている。

フィリピンでつくられたもので、支倉常長が自分の信仰のために入手した可能性がある。

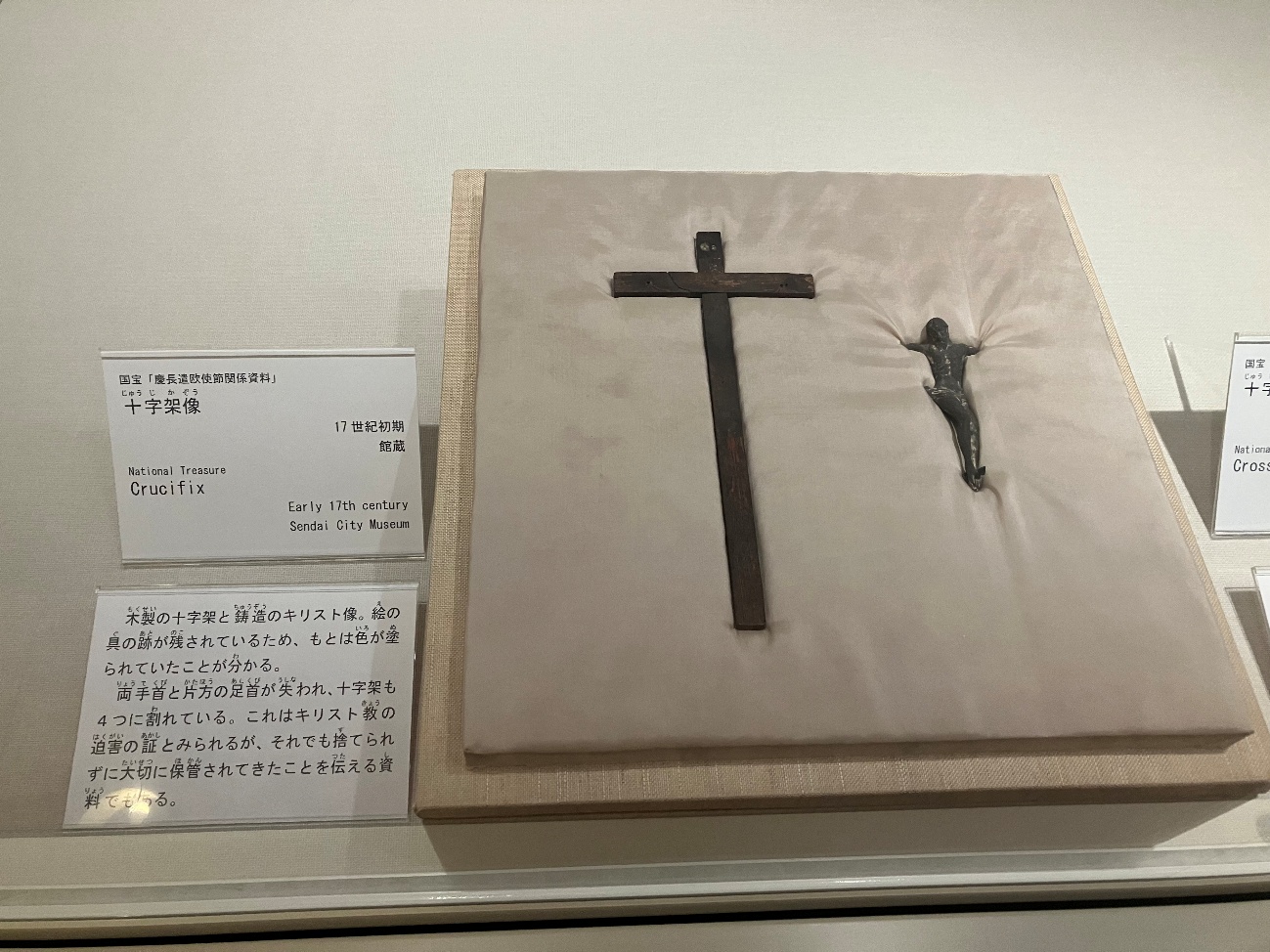

木製の十字架と鋳造のキリスト像。 絵の具の跡が残されているため、もとは色が塗られていたことが分かる。

両手首と片方の足首が失われ、十字架も4つに割れている。

これはキリスト教の迫害の証とみられるが、それでも捨てられずに大切に保管されてきたことを伝える資料でもある。

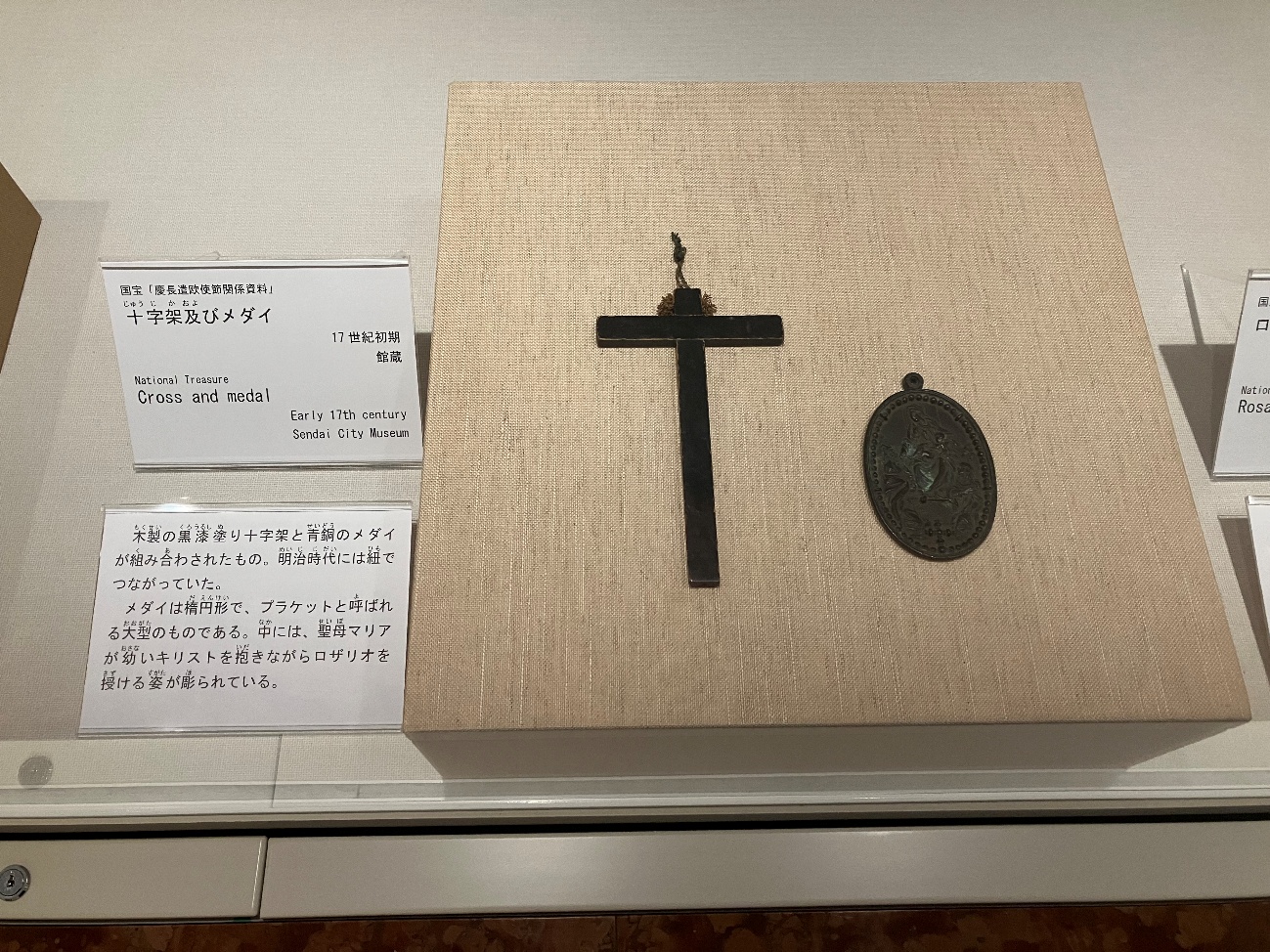

木製の黒漆塗り十字架と青銅のメダイが組み合わされたもの。

明治時代には紐でメダイは楕円形で、プラケットと呼ばれる大型のものである。

中には、聖母マリアが幼いキリストを抱きながらロザリオを授ける姿が彫られている。

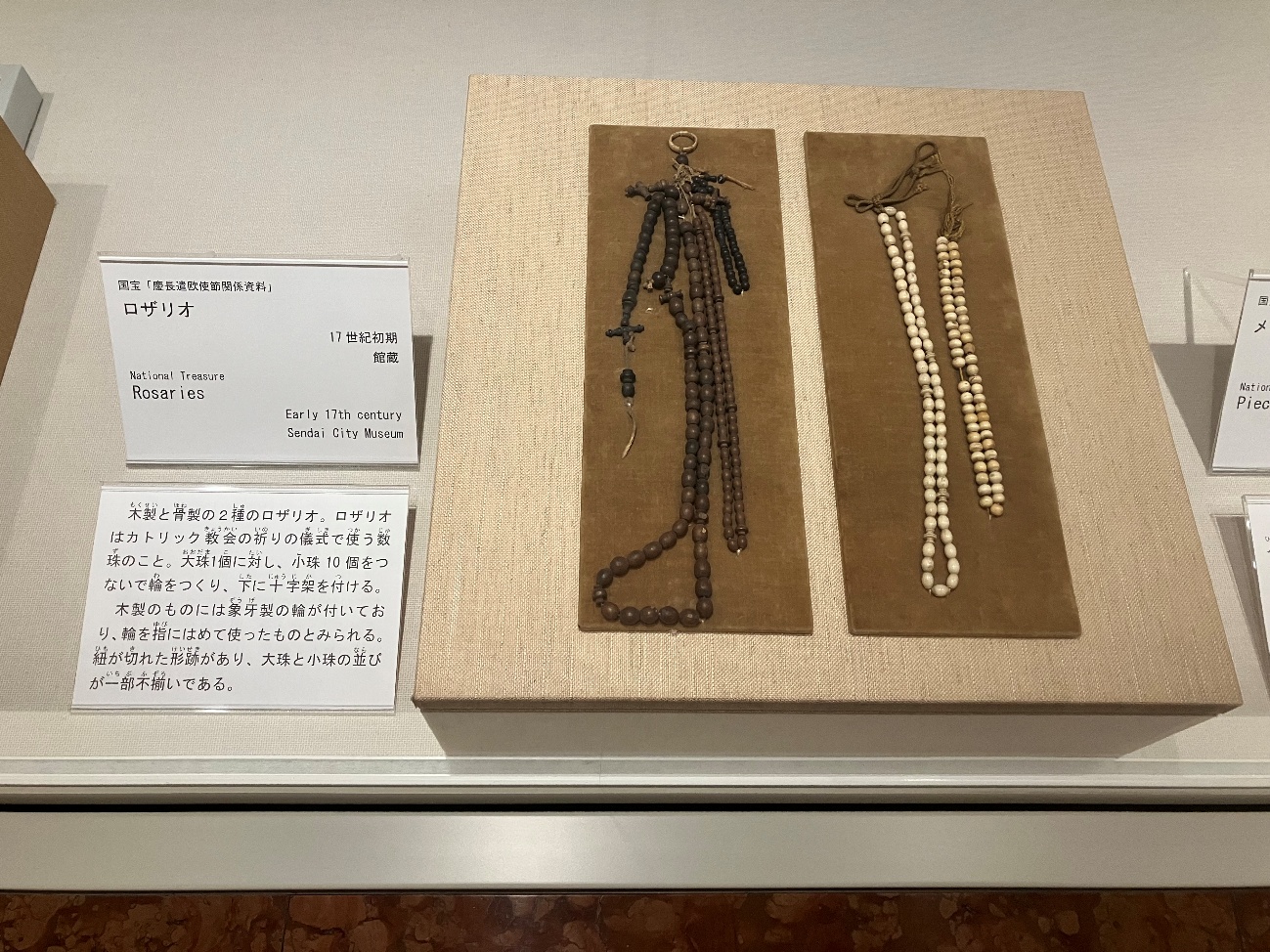

木製と骨製の2種のロザリオ。

ロザリオはカトリック教会の祈りの儀式で使う数珠のこと。大珠1個に対し、小珠10個をつないで輪をつくり、下に十字架を付ける。

木製のものには象牙製の輪が付いており、輪を指にはめて使ったものとみられる。

紐が切れた形跡があり、大珠と小珠の並びが一部不揃いである。

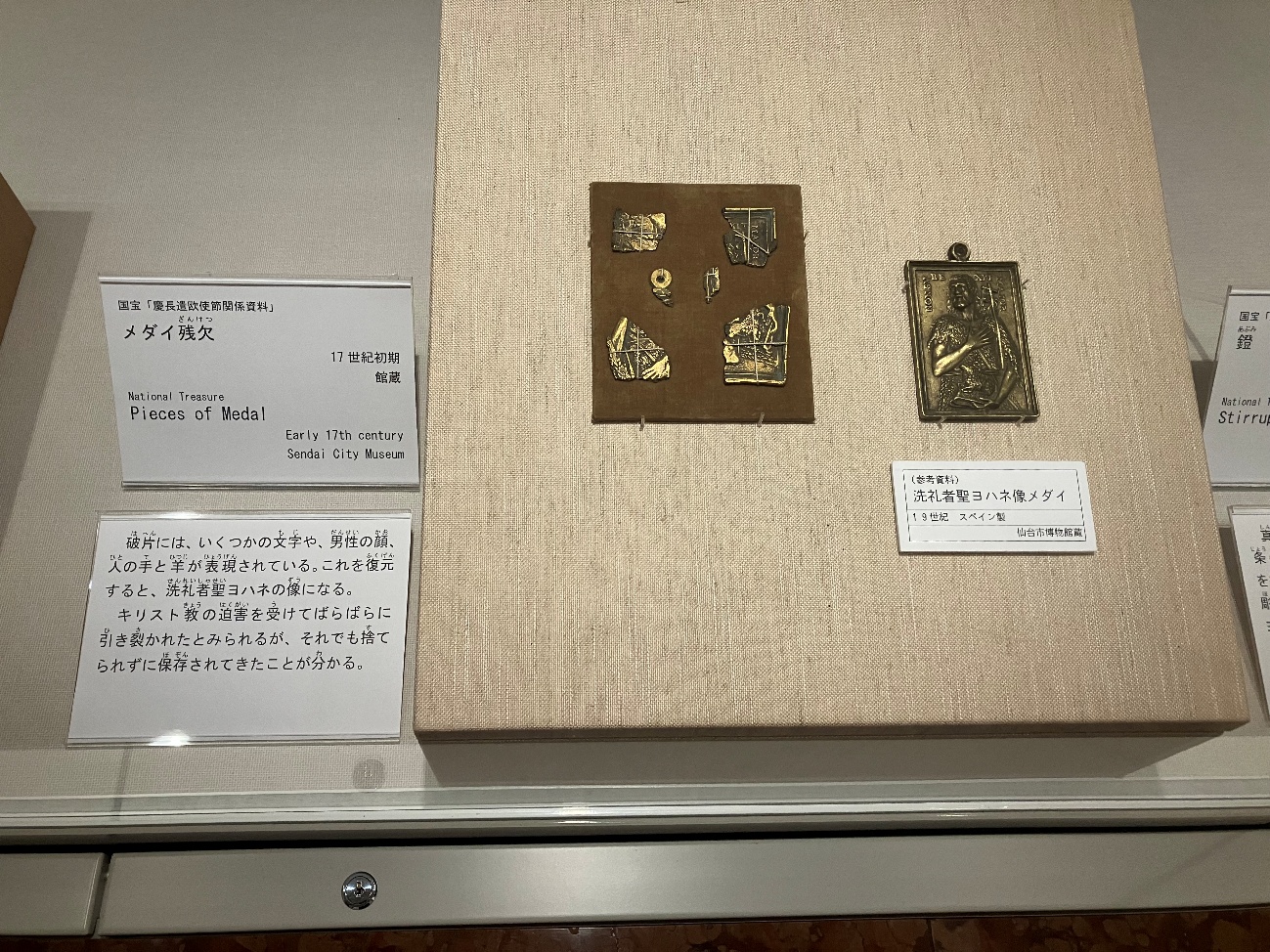

破片には、いくつかの文字や、男性の績、

人の手が表現されている。 これを復元すると、洗礼者聖ヨハネの像になる。

キリスト教の迫害を受けてばらばらに引き裂かれたとみられるが、それでも捨てられずに保存されてきたことが分かる。

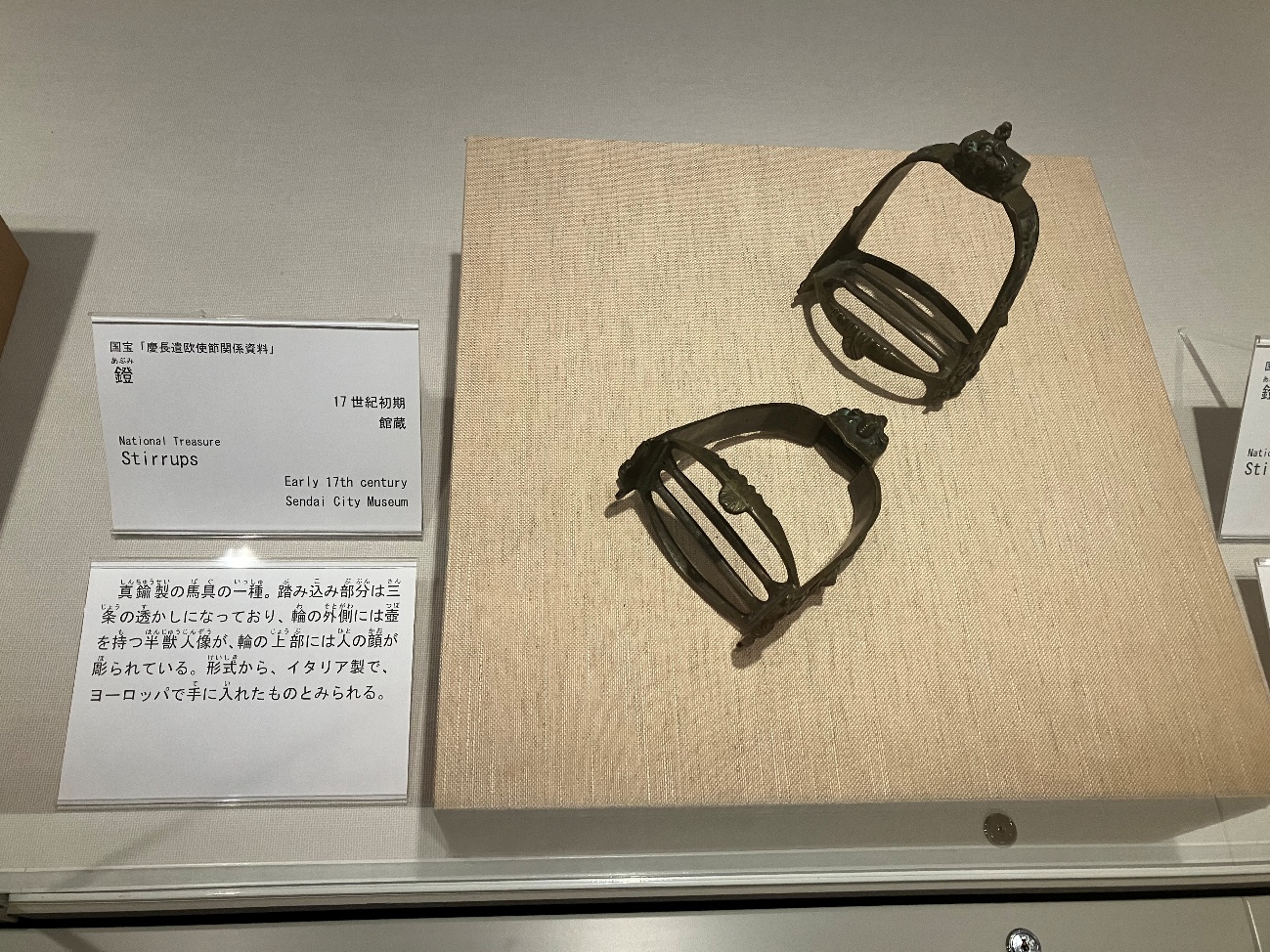

8.2 馬具や武具

真鍮製の馬具の一種。

踏み込み部分は三案の透かしになっており、輪の外側には蓋を持つ半獣人像が、 輪の上部には人の顔が彫られている。

形式から、 イタリア製で、ヨーロッパで手に入れたものとみられる。

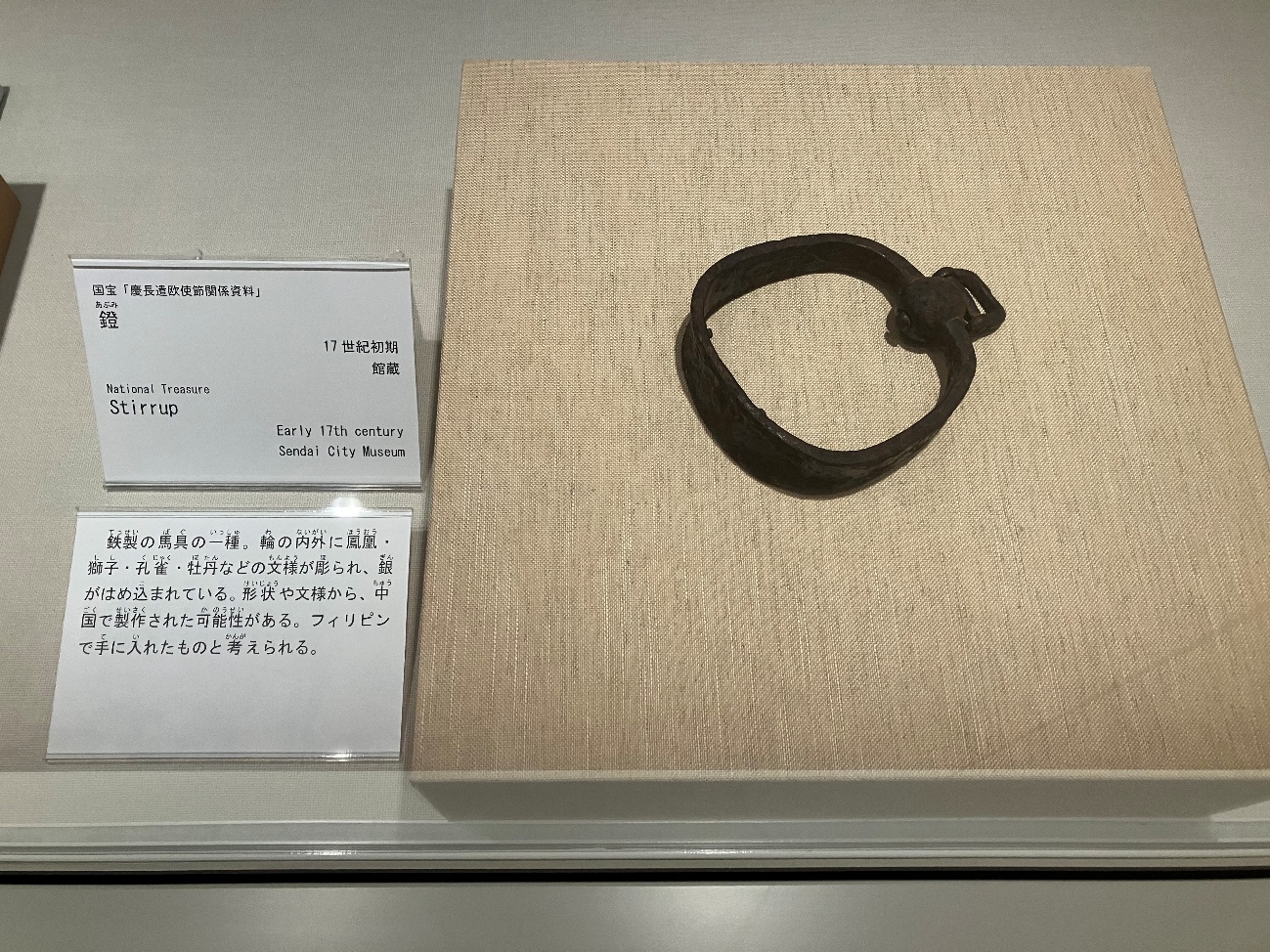

鉄製の馬具の一種。輪の内外に鳳凰・獅子・孔雀・牡丹などの文様が彫られ、銀がはめ込まれている。 形状や文様から、中国で製作された可能性がある。

フィリピンで手に入れたものと考えられる。

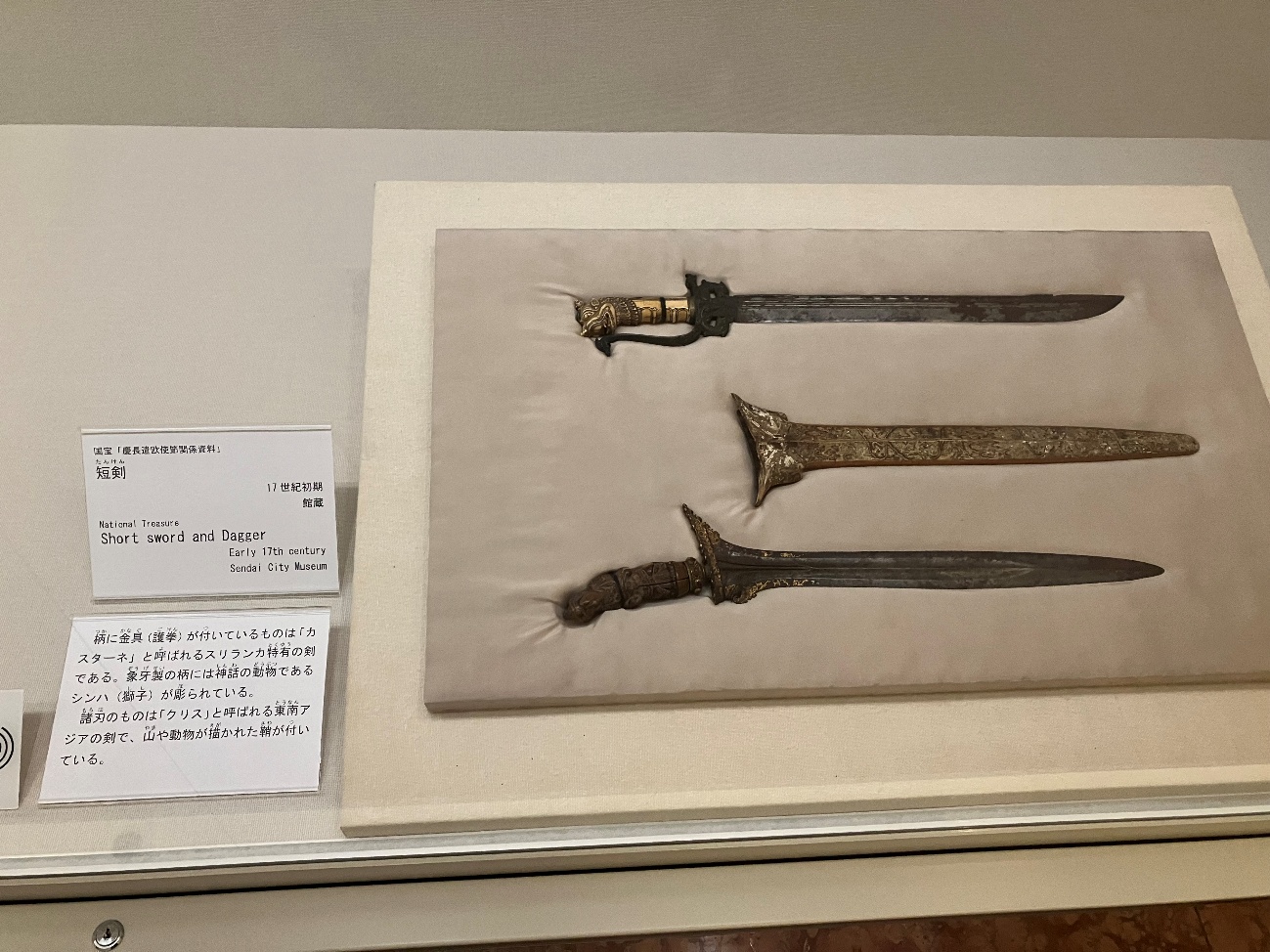

柄に金具 (護拳) が付いているものは 「カスターネ」と呼ばれるスリランカ特有の剣である。

象牙製の柄には神話の動物であるシンハ(獅子)が彫られている。

諸刃のものは「クリス」 と呼ばれる東南アジアの剣で、山や動物が描かれた鞘が付いている。

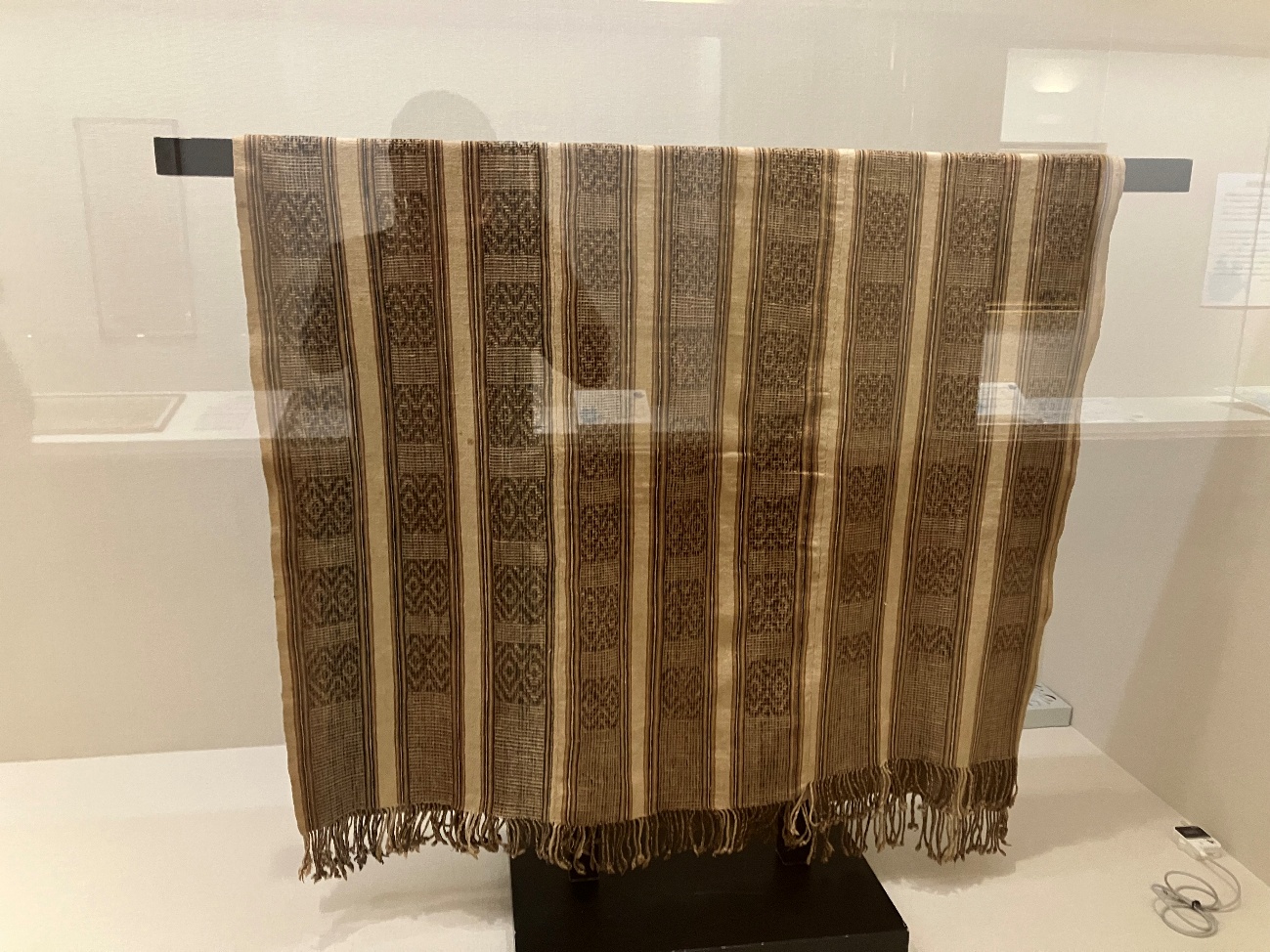

9 木綿製の布

幾何学模様を織り出した木綿製の布。織 リ幅や、端を結んで始末する方法などから、 フィリピンでつくられた可能性が高い。

支倉常長が帰国の途中で手に入れたもの とみられる。

江戸時代には、東南アジアやインド方面 から縞模様の生地がさかんに輸入され、異国風のものとしてもてはやされた。

7年もの時を経て帰国した支倉常長を待っていたのは、バテレン禁止令。

希望を抱いて渡欧したのに、帰ったとたん天と地ほどの変わりようには随分驚いたことでしょう。

不幸な終末を迎えた常長ですが、こうして現在も仙台でその功績を展示されていることを思うと、報われる気がします。