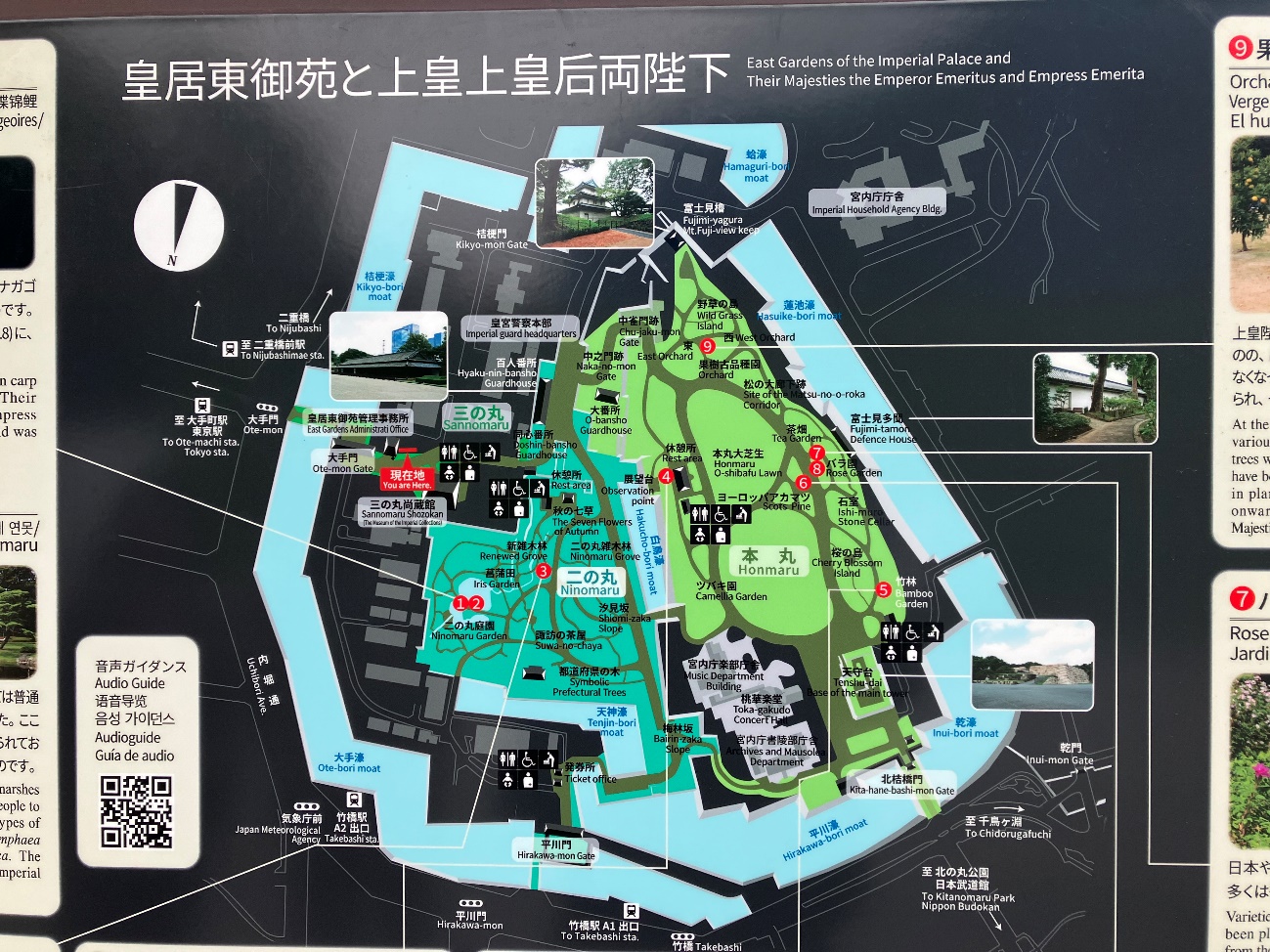

皇居東御苑は一般の人が予約なく見学できる城址です。

皇居東御苑の散策は大手門から始めます。

ここが、東京駅から一番近い入口です。

目次

1 大手門

江戸城大手門は、高麗門と渡櫓(わたりやぐら)型の櫓門で構成された典型的な枡形門の形式です。

大手門は江戸城の正門で、諸大名がこの門から登城しました。

大小2つの門に囲まれた枡形は、 侵入する敵を阻止・攻撃し易い構造になっています。

大きい方の門は、 昭和20年(1945年) 4月の空襲で焼失し、 昭和42年(1967年)に復元されました。

焼失前の門の屋根に飾られていた鯱には、 頭部に「明暦三丁酉」 (1657年) と刻まれています。

この明暦3年には、江戸城の多くの建物が焼失した明暦の大火が起きており、鯱は、大火の後、 江戸城再建時に製作されたものと考えられます。

ここから、櫓門をくぐります。

2 皇居三の丸尚蔵館

三の丸尚蔵館は、1993年(平成5年)11月3日に宮内庁所管の博物館として開館しました。

2019年(平成31年/令和元年)度から収蔵庫と展示室を拡張するために建て替え工事が始まり、2023年(令和5年)年10月に宮内庁から国立文化財機構に移管され、同機構を所管する文化庁が収蔵品の管理を行う体制に改められました。

皇族の私有物である御物、御物から国有財産に移されて三の丸尚蔵館が所蔵するようになった美術品、正倉院宝物、書陵部管理品といった宮内庁が管理する文化財は、慣習的に文化財保護法による指定の枠外となっていたため、三の丸尚蔵館の所蔵品は長らく国宝、重要文化財に指定されていませんでしたが、文化庁の文化審議会は絵巻物の『蒙古襲来絵詞』と『春日権現験記絵巻』、狩野永徳の代表作『唐獅子図屏風』、明治時代に京都・相国寺から宮内省が買い上げた伊藤若冲『動植綵絵』30幅、平安中期の書家小野道風の『屏風土代』の計5件が国宝に指定されました。

尚、以前は無料で入館できましたが、現在は一般1000円、大学生500円、高校生以下・満18歳未満・満70歳以上は無料となっています。

建物は、2023年11月3日に建て替えられた第I期棟が開館し、博物館の正式名称が「皇居三の丸尚蔵館」に改められました。

2026年には旧館跡地に第II期棟が完成し、全面再開館する予定です。

3 大手三の門(高麗門)跡

大手三の門は、大手門から三の丸尚蔵館の前を過ぎた正面のところにあり内側には同心番所があります。この門も本来は枡形門で、両側は水堀でした。

ここを駕籠に乗ったまま通ることができたのは、尾張・紀伊・水戸の徳川御三家だけで、それ以外の大名はここで降ろされ、検問を受けました。

このことから、この門は下乗門とも呼ばれました。

4 同人番所

大手三の門の高麗門と櫓門の桝形の中にあります。

「番所」 とは警備詰所のことで、 江戸城にあった番所のうち、百人番所、大番所、同心番所の3つが残っています。

ここには主として 「同心」と呼ばれる武士が詰め、 登城者の監視に当たっていました。

屋根瓦には、 皇室の菊の御紋のあるものや徳川家の葵の紋があるものが見られます。

5 大手三の門跡(櫓門)

同人番所から100人番所に向かう途中に門の跡と思われる石垣があります。

6 100人番所

江戸城本丸への道を厳重に守る大手中之門に向き合って設けられた警備詰所です。

甲賀組、 伊賀組、根来(ねごろ)組、二十五騎組という4組の鉄砲百人組が昼夜交替で勤務していました。

各組は、 20人の与力と、100人の同心で構成されていました。

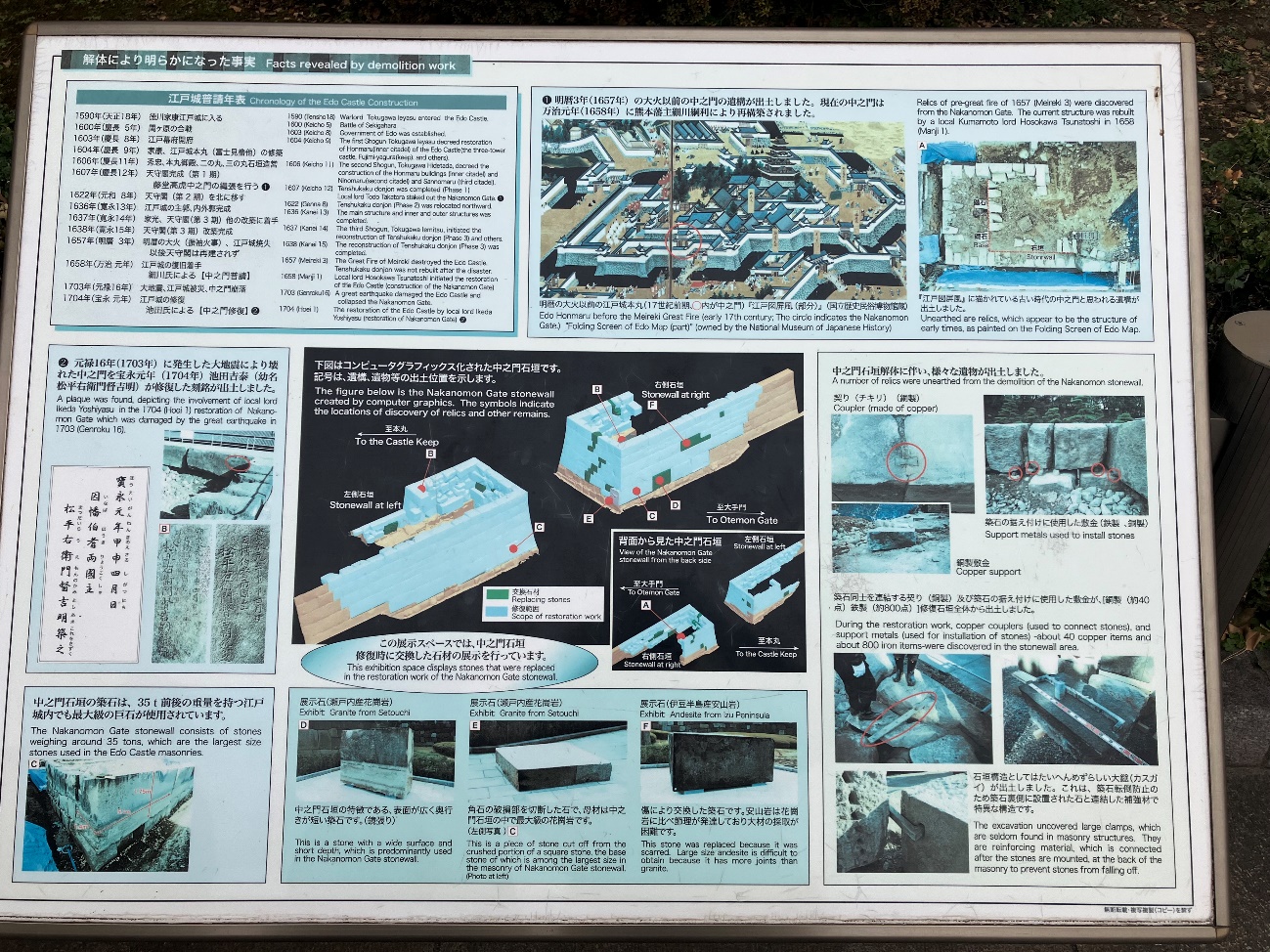

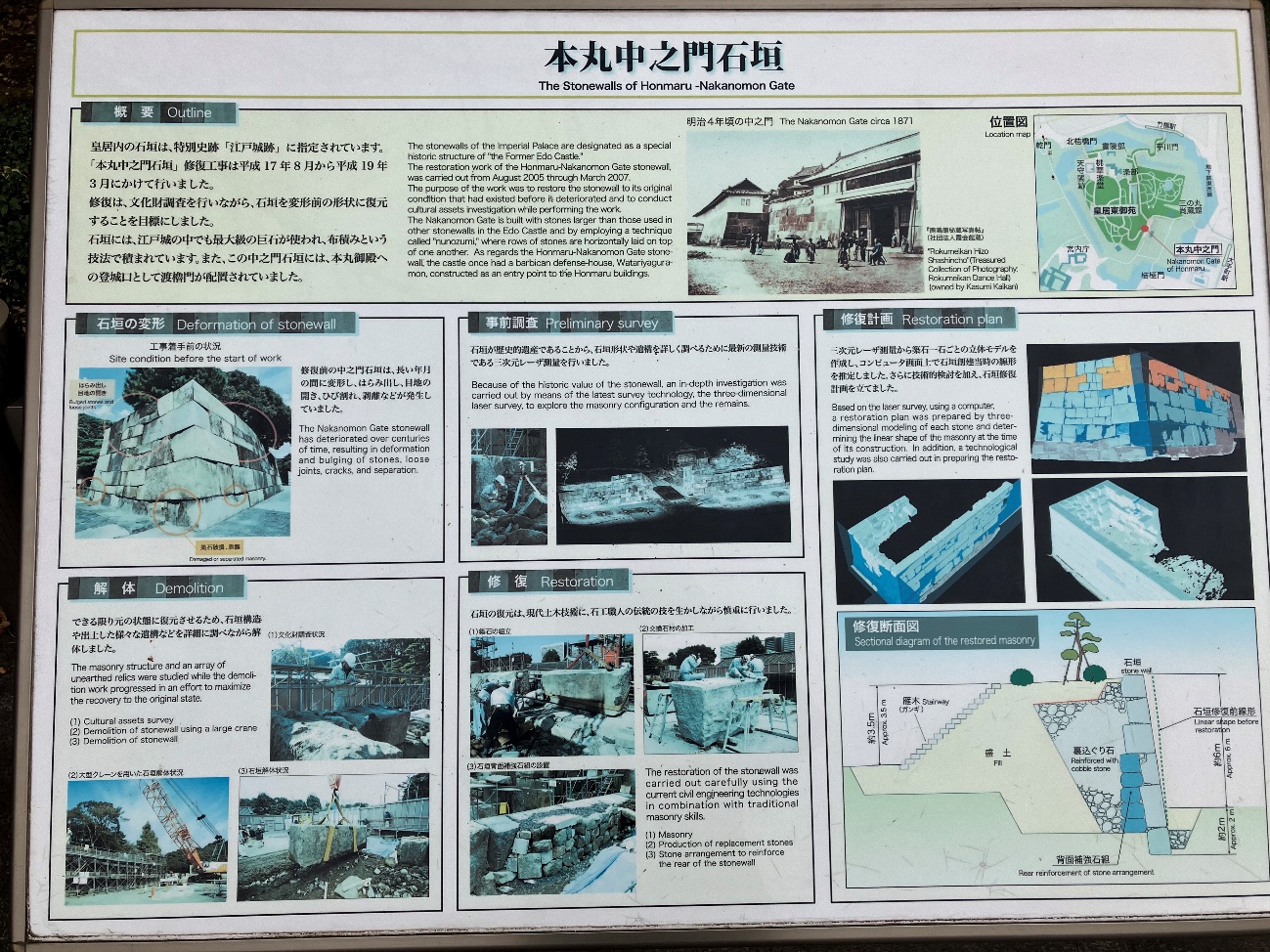

7 本丸中の門

8 大番所

中之門を抜けると大番所があります。

番所だらけですね。城の奥の番所ほど位の上の役人がつめていた。

大番所は、左の写真に映っている大手中之門の内側に設けられていた警備詰所です。

ここには位の高い武士が勤務していました。

この番所は、 明治期に改築され、作業所として使われていましたが、 昭和43年(1968年)に江戸時代の姿に復元されました。

中之門から中雀門へと続く坂道です。

9 中雀門(ちゅうじゃくもん)跡

江戸城の大手口の登城ルートで、本丸に至る最後の門が中雀門です。

逆にいえば、ここが本丸・表御殿の玄関門となります。

大手三の門、中之門を駕籠(かご)に乗ったまま通過を許された徳川御三家(尾張藩、紀州藩、水戸藩)も、この門では駕籠を下りなければなりませんでした。

石垣には火災で焼けた跡があります。

10 本丸大芝生

ここにかつて本丸がありました。

午砲台(ごほうだい)は、かつて報時のための午砲(空砲)を撃っていた場所のことです。

「報時」は、一般的に「時刻を知らせること」を意味する広い範囲の言葉です。

明治4年(1871)正確な時間を知らせるために、ここに午砲台(ドン)が設置され、昭和4年(1929)に廃止されるまで、「ドン」の愛称で東京府民に親しまれていました。

11 富士見櫓

富士見櫓

「櫓(やぐら)」は、城の隅など重要箇所に造られる防御施設の役割をもった建物です。

かつて江戸城には多くの櫓がありましたが、 現存する櫓は、 富士見櫓、 伏見櫓、巽櫓の3つとなりました。

富士見櫓は、明暦の大火(1657年)で焼失しましたが、 その後間もなく再建され、天守の代用としても使われていました。

将軍が富士山や両国の花火、 品川の海を眺めたといわれています。

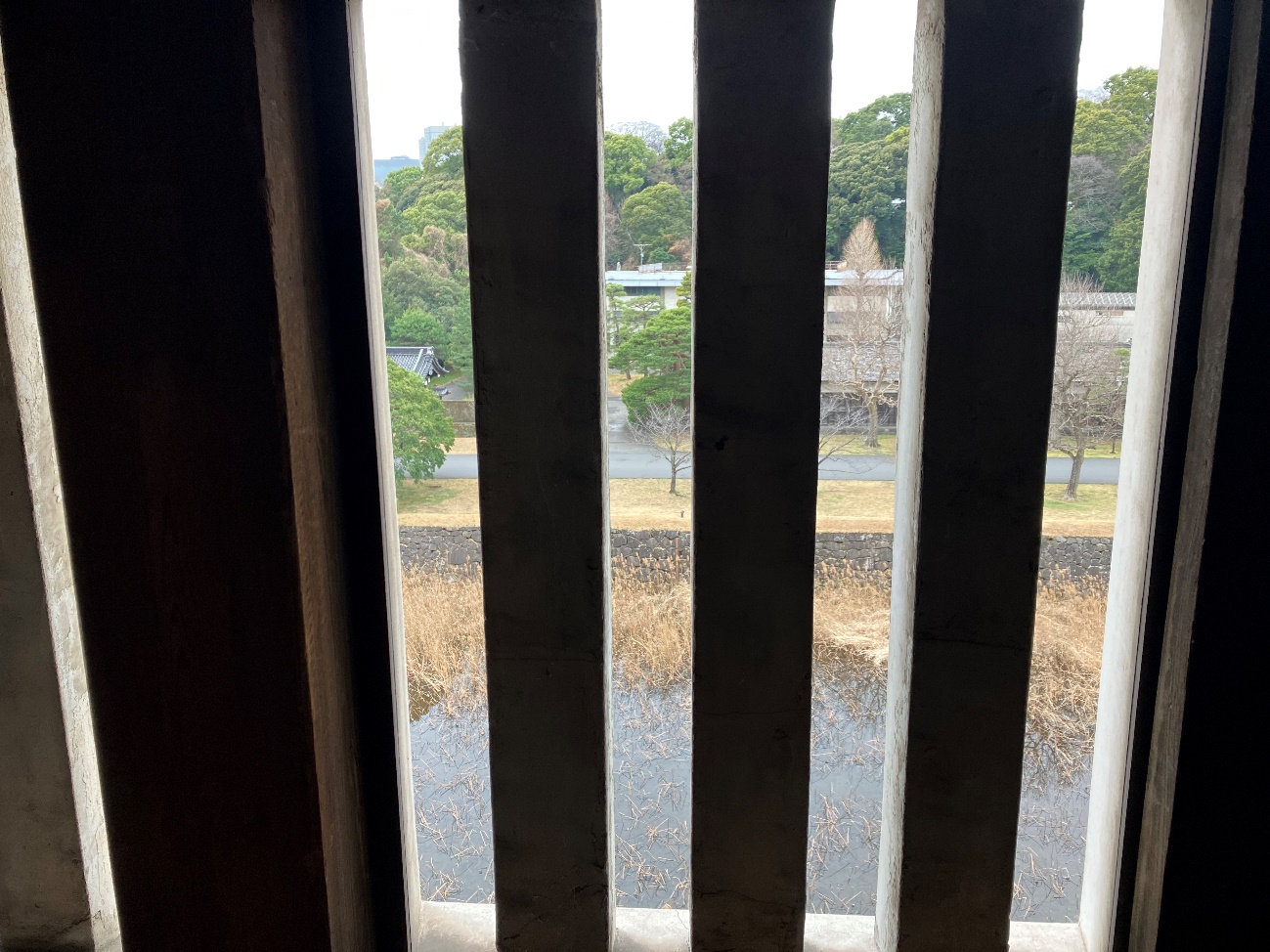

富士見櫓の防御設備

富士見櫓は、江戸城の本丸の南隅の, 高さ15メートルの石垣の上に設けられた重要な防御施設でした。

各階の窓は、鉄砲や矢で攻め手を攻撃するための拠点でした。

さらに、以下のような, 隠れた防御設備もありました。

ただし、江戸城は攻撃を受けたことがないので,富士見櫓が,実際に戦いに使われたことはありません。

富士見櫓は、現存する江戸城の櫓のうち唯一の三重櫓です。

どの方角から見ても美しく、「八方正面の櫓」とも呼ばれていました。

12 松の廊下跡

松の大廊下跡

江戸城本丸には広大な御殿があり、この場所には「松の大廊下」がありました。

襖戸(ふすま)に松と千鳥が描かれた長い畳敷きの廊下で、赤穂浪士討ち入りにつながったことで知られる、 浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)の吉良上野介義央(さらこうずけのすけよしなか)への刃傷事件(元禄14年(1701年)) があった場所です。

事件を下敷きにして、「仮名手本忠臣蔵」 をはじめ多くの舞台芸能、文学作品、 映画、テレビドラマが生まれています。

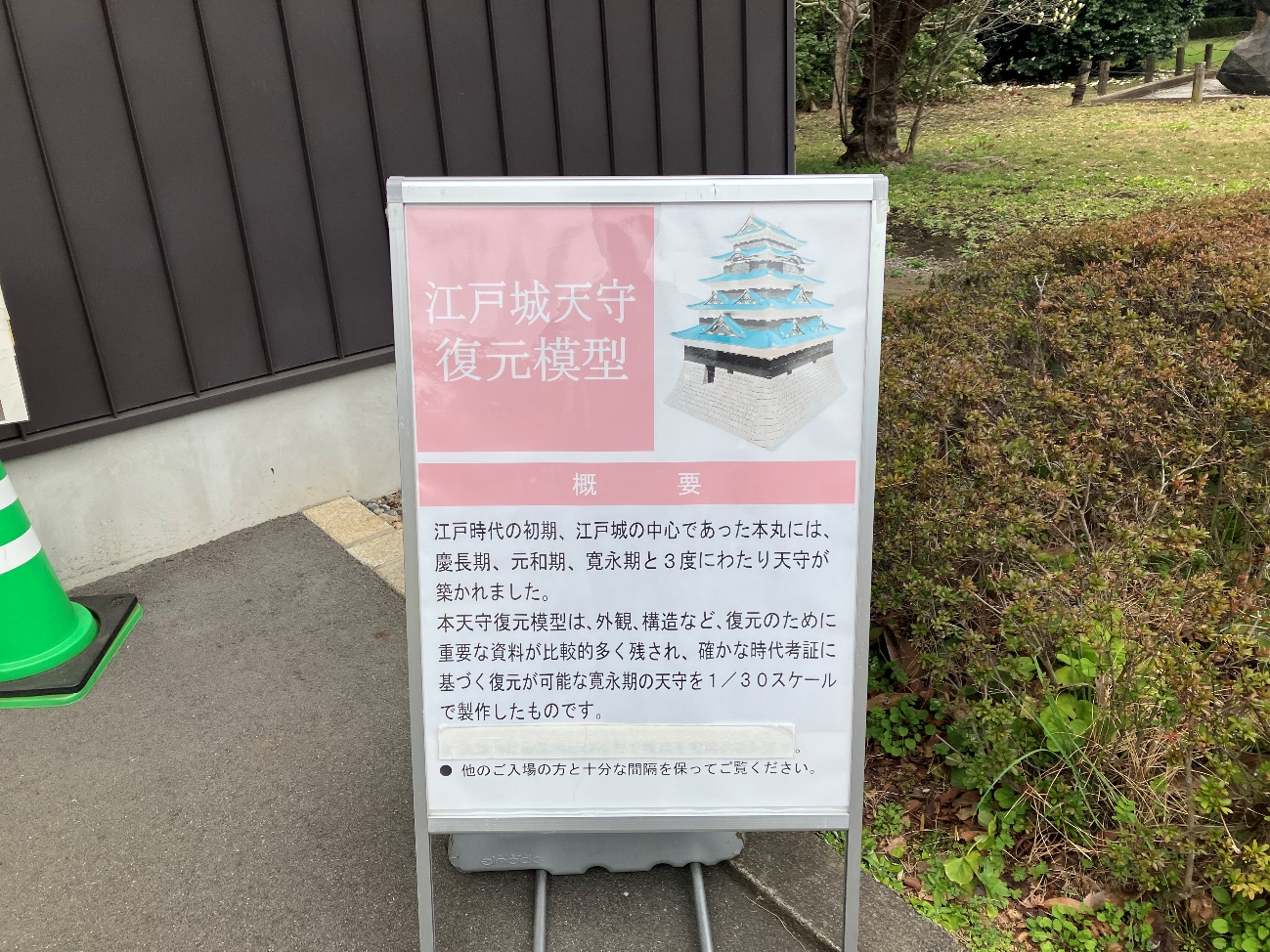

13 江戸城天守閣復元模型

江戸城天守復元模型

概要

江戸時代の初期、 江戸城の中心であった本丸には、慶長期、元和期、 寛永期と3度にわたり天守が築かれました。

本天守復元模型は、 外観、 構造など、復元のために重要な資料が比較的多く残され、確かな時代考証に基づく復元が可能な寛永期の天守を1/30スケールで製作したものです。

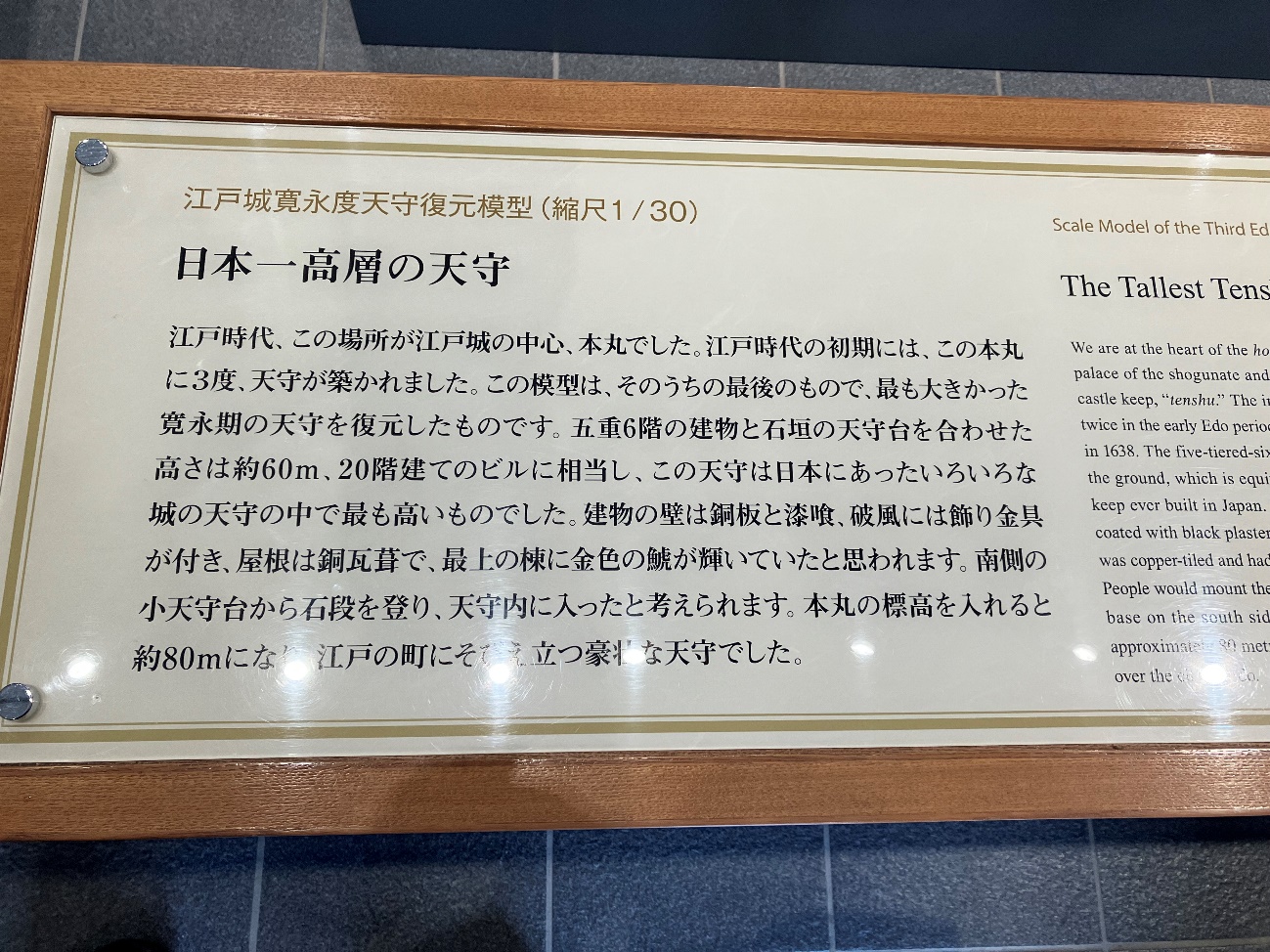

江戸城寛永度天守復元模型 (縮尺1/30)

日本一高層の天守

江戸時代、この場所が江戸城の中心、 本丸でした。

江戸時代の初期には、この本丸に3度、天守が築かれました。

この模型は、 そのうちの最後のもので、最も大きかった寛永期の天守を復元したものです。

五重6階の建物と石垣の天守台を合わせた高さは約60m、 20階建てのビルに相当し、この天守は日本にあったいろいろな城の天守の中で最も高いものでした。

建物の壁は銅板と漆喰、破風には飾り金具が付き、屋根は銅瓦葺で、最上の棟に金色の鯱が輝いていたと思われます。

南側の小天守台から石段を登り、天守内に入ったと考えられます。

本丸の標高を入れると約80mになり江戸の町にそびえ立つ豪壮な天守でした。

江戸城天守の変遷

江戸時代初期の50年間に3度も建てられた

江戸城の天守は3度も建て直されています。 模型は3代将軍徳川家光が建てた3度目の天守にあたります。

寛永15年 (1638年)に竣工しましたが、明暦の大火で焼失するまで20年間しか存続しませんでした。

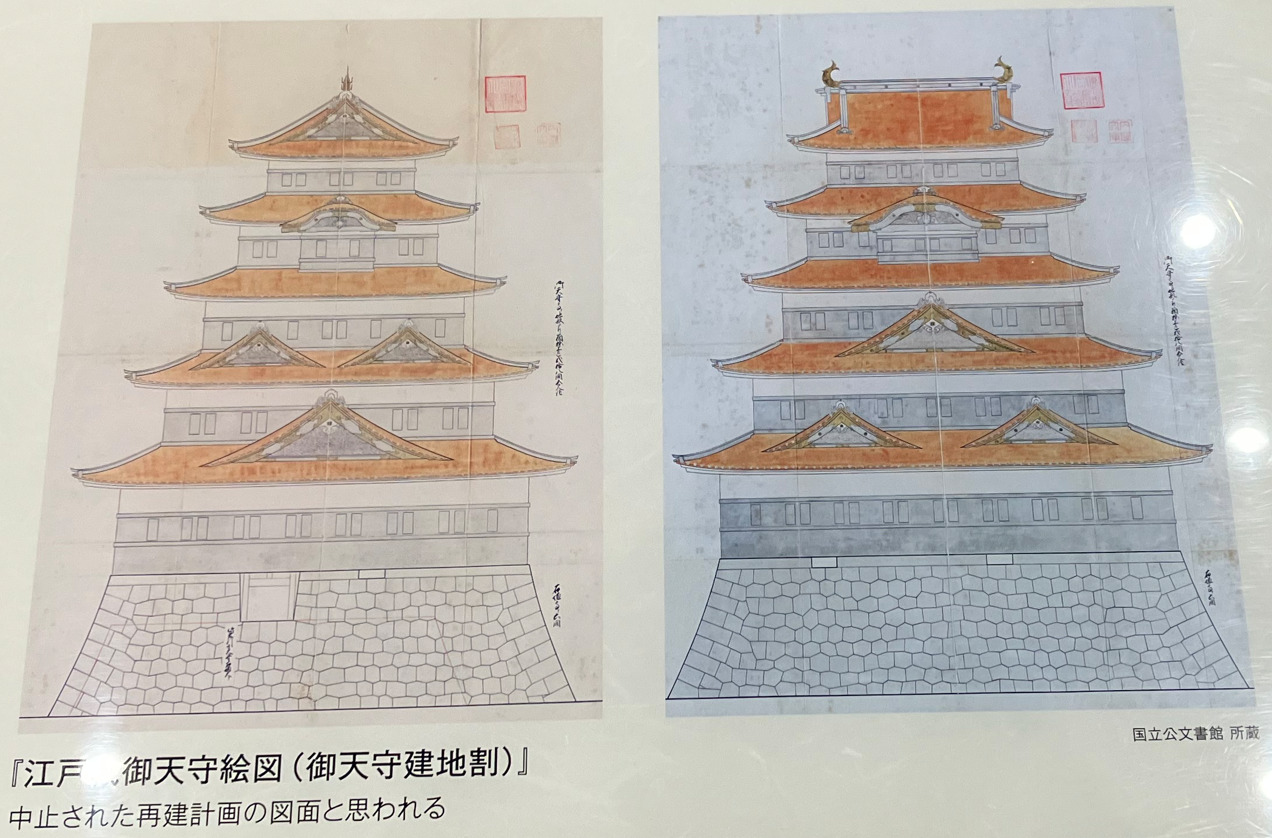

4度目の天守の再建計画はありましたが、石垣の天守台のみ造られて中止となりました。

明暦の大火で江戸の町の大部分が焼失し、軍事上無用な天守の再建より、 町の復興を優先させた、と言われています。

以降は、同じ本丸の南にある富士見櫓 (現存) が天守の役割を果たしました。

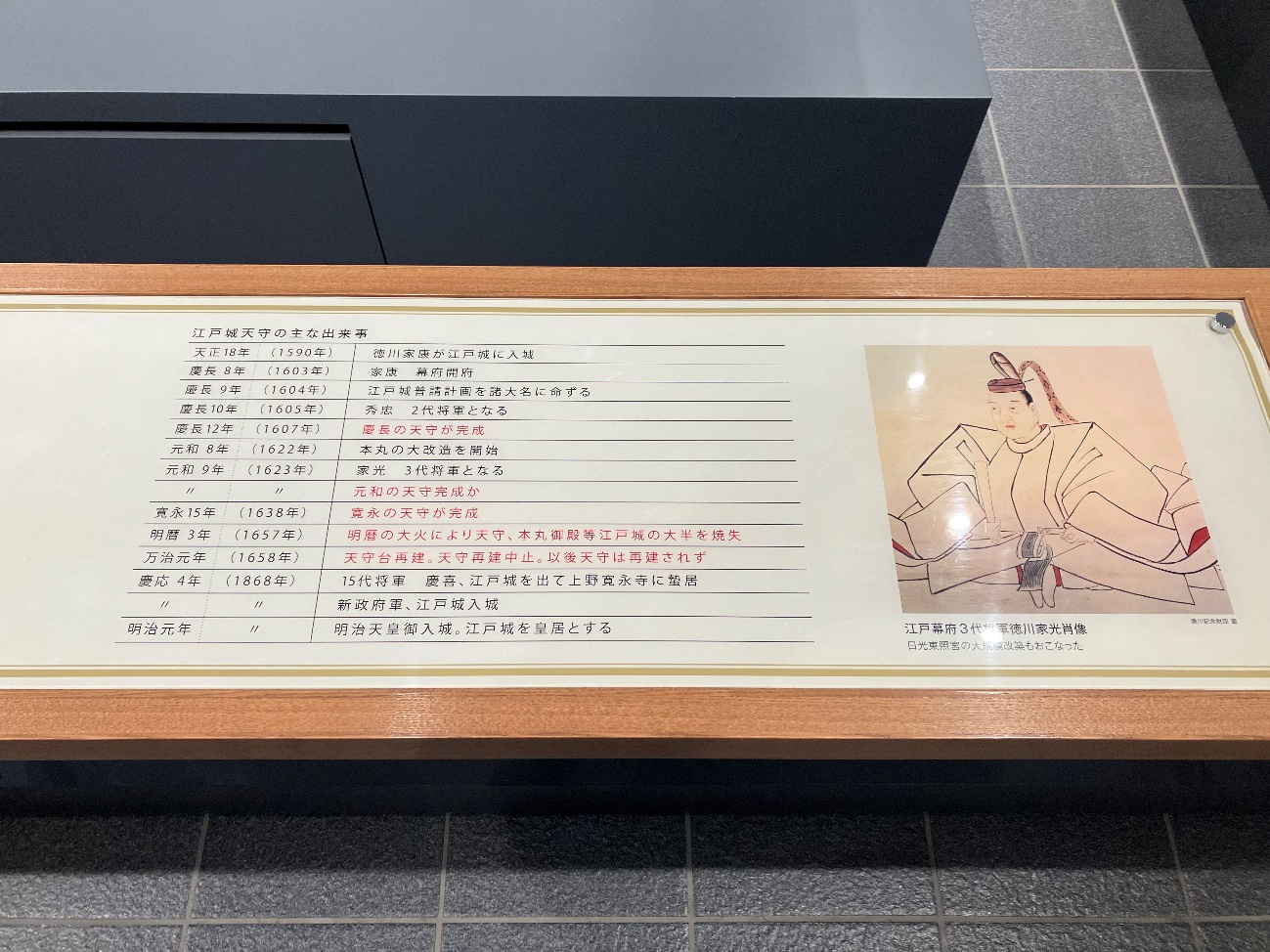

江戸城天守の主な出来事

天正18年(1590年) 徳川家康が江戸城に入城

慶長8年(1603年) 家康 幕府開府

慶長9年(1604年) 江戸城普請計画を諸大名に命ずる

慶長10年(1605年) 秀忠 2代将軍となる

慶長12年(1607年) 慶長の天守が完成

元和8年(1622年) 本丸の大改造を開始

元和 9年(1623年) 家光 3代将軍となる 元和の天守完成か

寛永15年(1638年) 寛永の天守が完成

明暦3年(1657年) 明暦の大火により天守、 本丸御殿等江戸城の大半を焼失

万治元年(1658年) 天守台再建。 天守再建中止。 以後天守は再建されず

慶応4年(1868年) 15代将軍 慶喜、江戸城を出て上野寛永寺に蟄居 新政府軍、江戸城入城

明治元年(1868年) 明治天皇御入城 江戸城を皇居とする

天守模型復元にあたって

幕府の大棟梁関係図面、 江戸図屏風等を参考

模型の設計にあたって、 建築構造は 『甲良家文書』 (東京都立中央図書館所蔵)の図面を基にしました。

屋根、壁、金具類等の材質や色彩は 『江戸図屏風』(国立歴史民俗博物館所蔵) の天守の絵を参考にしました。

細部の形状は、名古屋城や姫路城など建設時期や規模の近い天守、家光が関わった日光東照宮の建物、さらに江戸城の現存する櫓や門を参考に推定しました。

石垣の積み方は、建設時期が近く、 徳川幕府によって築かれた大坂城と二条城の天守石垣を、色彩は江戸城内に残っている寛永期のものと思われる石垣を参考に、 模式的に表現しました。

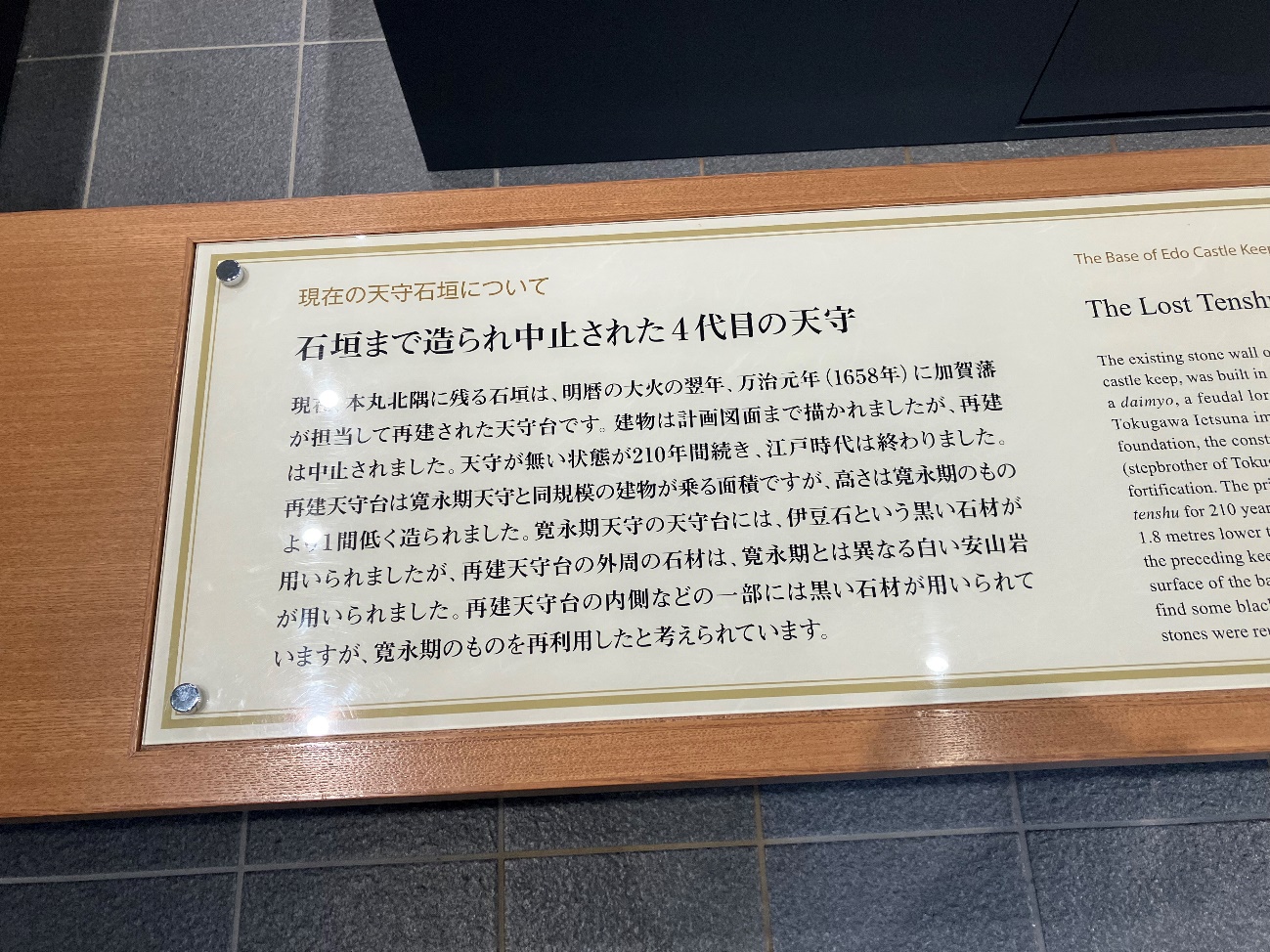

現在の天守石垣について

石垣まで造られ中止された4代目の天守

現在本丸北隅に残る石垣は、明暦の大火の翌年、万治元年(1658年) に加賀藩が担当して再建された天守台です。

建物は計画図面まで描かれましたが、再建は中止されました。

天守が無い状態が210年間続き、江戸時代は終わりました。

再建天守台は寛永期天守と同規模の建物が乗る面積ですが、高さは寛永期のものより1間低く造られました。

寛永期天守の天守台には、 伊豆石という黒い石材が用いられましたが、 再建天守台の外周の石材は、 寛永期とは異なる白い安山岩が用いられました。

再建天守台の内側などの一部には黒い石材が用いられていますが、寛永期のものを再利用したと考えられています。

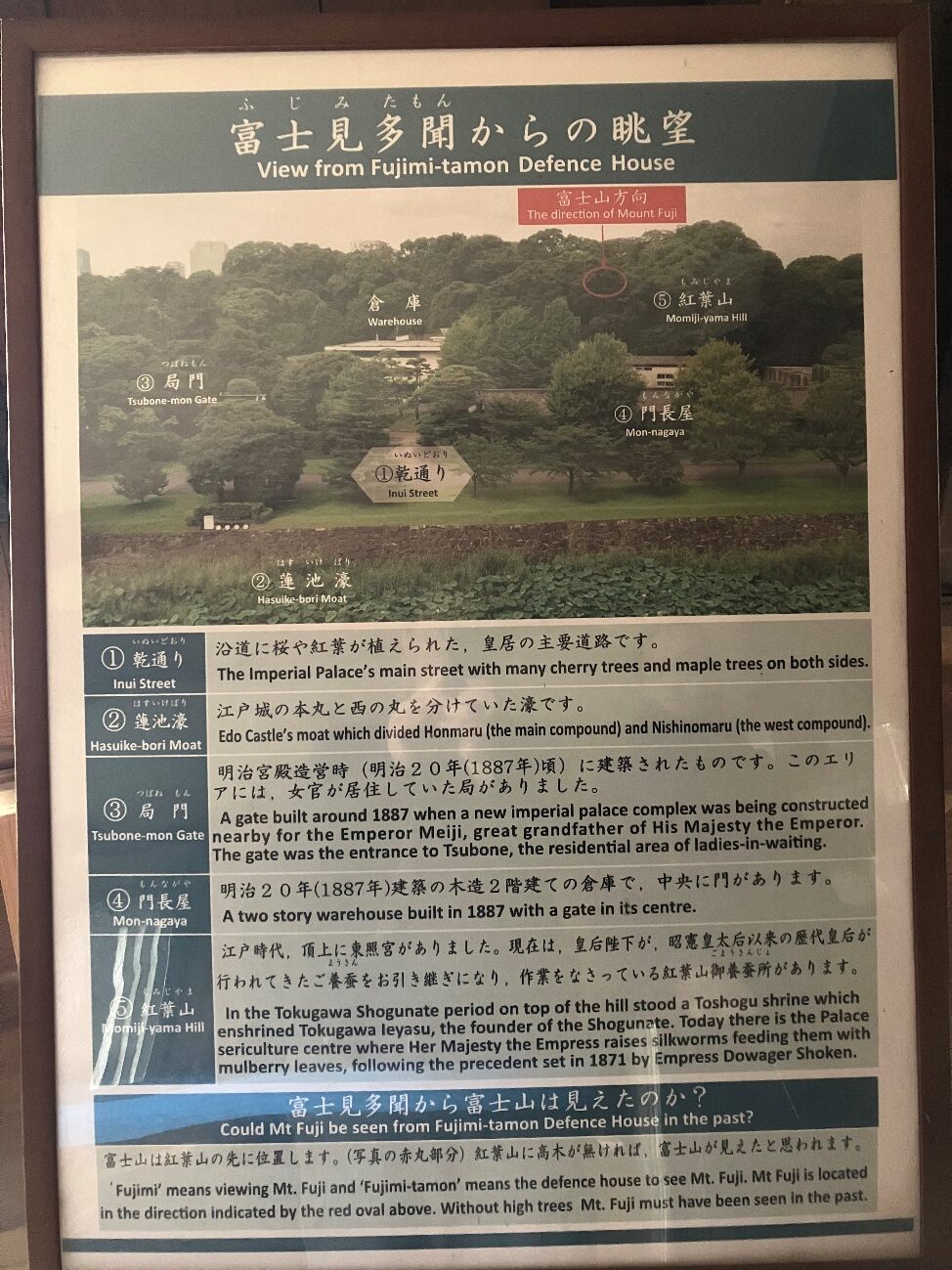

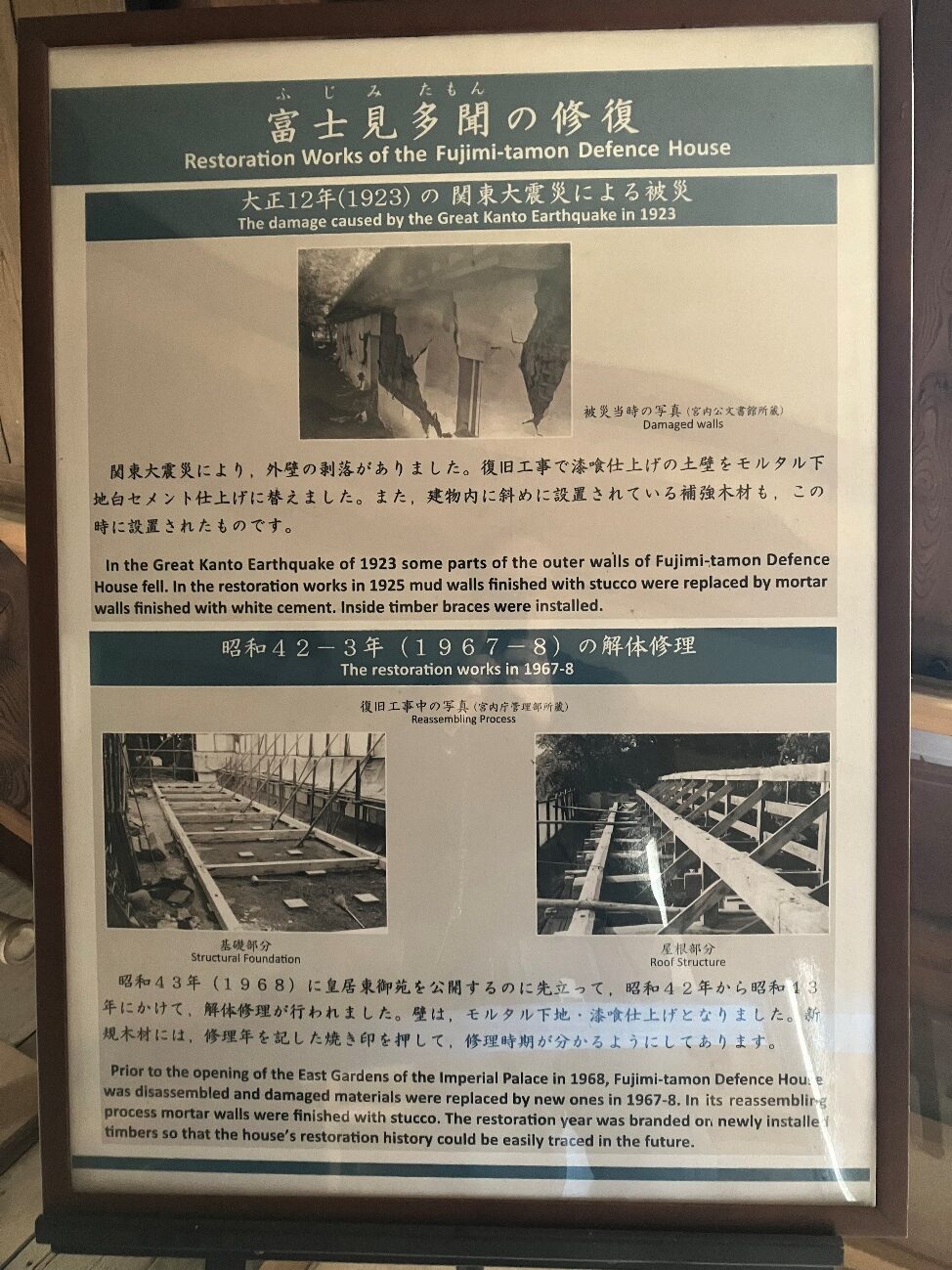

14 富士見多門

富士見多聞

「多聞」は、長屋造りの防御施設です。

江戸城には多くの多聞がありましたが、 現存するのは、この富士見多聞と、 伏見櫓の左右にある多聞だけになりました。

現在の富士見多聞は、江戸城の多くの建物が焼失した明暦の大火 (1657年) の後、諸建物が再建された際に建てられたものと考えられます。

「御休息所前多聞」 とも呼ばれています。

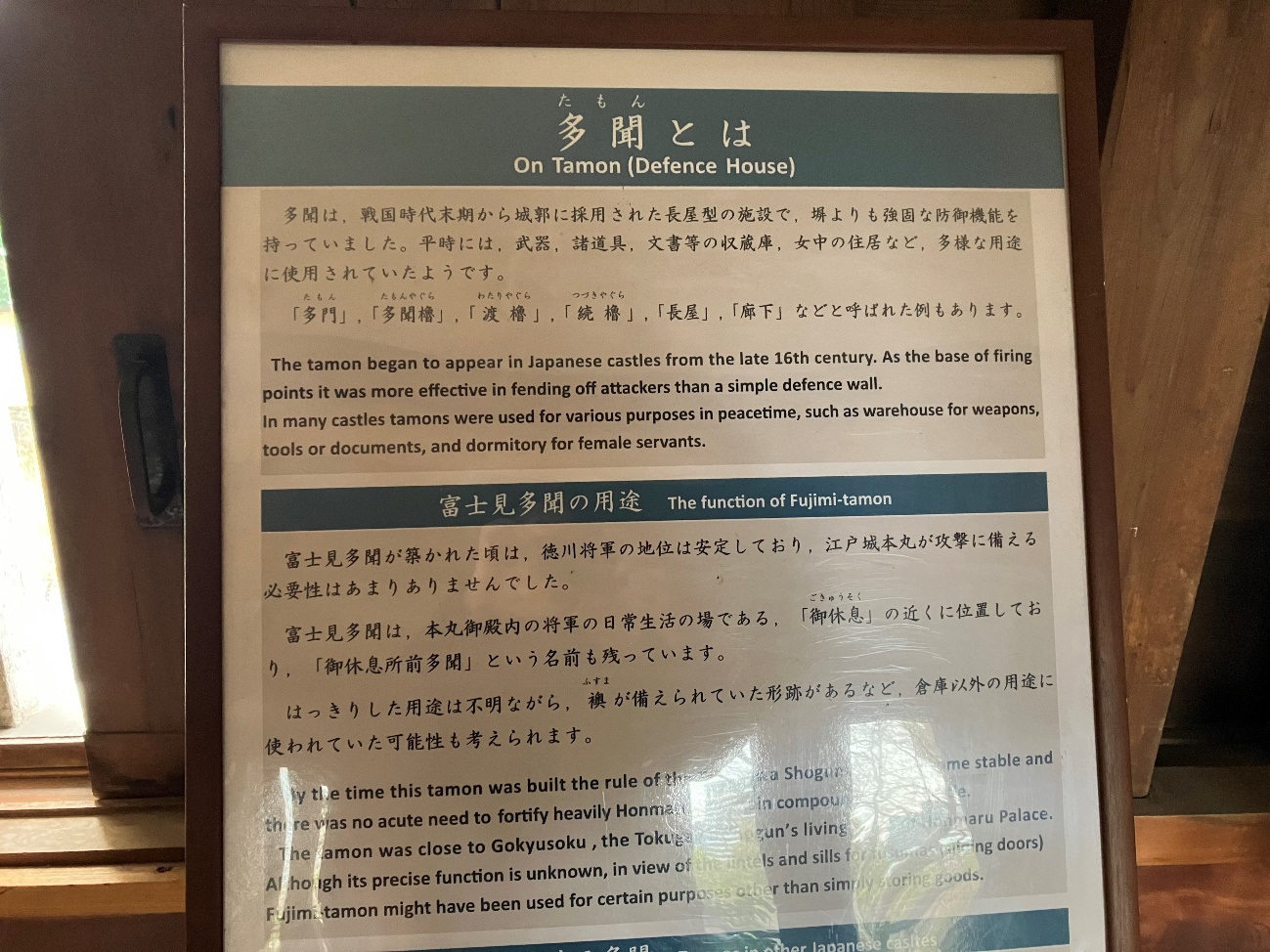

多聞とは

多聞は、戦国時代末期から城郭に採用された長屋型の施設で、塀よりも強固な防御機能を持っていました。

平時には,武器,諸道具,文書等の収蔵庫、女中の住居など、多様な用途に使用されていたようです。

「多門(たもん)」, 「多聞櫓(たもんやぐら)」 「渡櫓(わたりやぐら)」, 「続櫓(つづきやぐら)」, 「長屋」, 「廊下」などと呼ばれた例もあります。

富士見多聞の用途

富士見多聞が築かれた頃は, 徳川将軍の地位は安定しており、江戸城本丸が攻撃に備える必要性はあまりありませんでした。

富士見多聞は、本丸御殿内の将軍の日常生活の場である, 「御休息」 の近くに位置しており「御息所前多聞」 という名前も残っています。

はっきりした用途は不明ながら, 襖(ふすま)が備えられていた形跡があるなど、倉庫以外の用途に使われていた可能性も考えられます。

富士見多聞の概要

富士見多聞は、江戸城本丸の西縁の中央に建てられていた長屋型の防御施設です。

正確な建築年代は不明ですが、 万治2年(1659) 頃の可能性もあります。

かつては、本丸の縁辺各所に多聞がありましたが, 今は,富士見多聞のみが残っています。

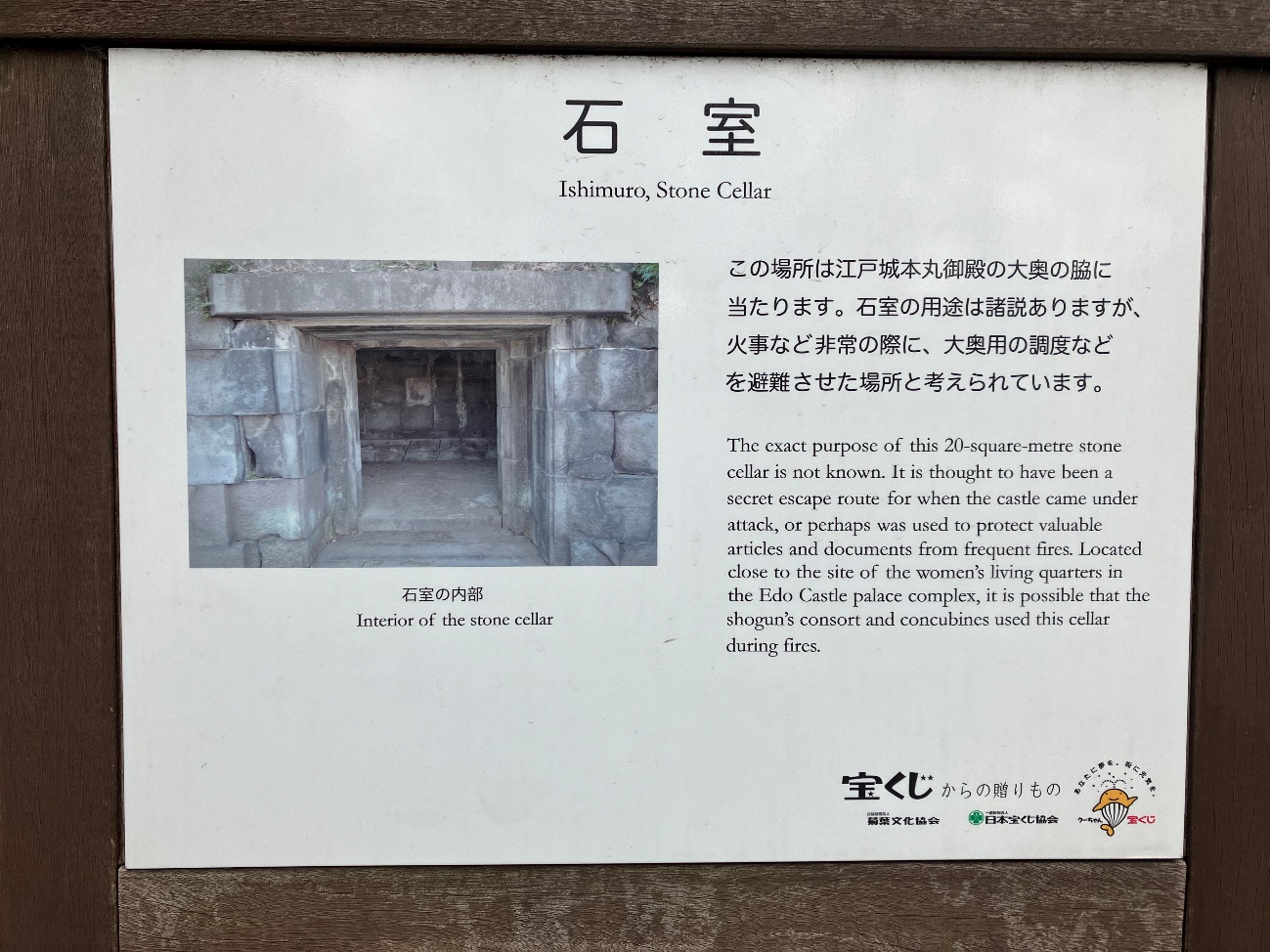

15 石室

石室

この場所は江戸城本丸御殿の大奥の脇に当たります。

石室の用途は諸説ありますが、火事など非常の際に、 大奥用の調度などを避難させた場所と考えられています。

3月中頃でしたが、早咲きの桜が咲いていました。

16 天守台

江戸城の石垣はそのほとんどが伊豆石の安山岩です。

天守台

徳川家康の入城以来、 江戸城では、慶長度天守 (1607年)、元和度天守 (1623年)、 寛永度天守 (1638年)と3度、天守が建てられました。

最も規模が大きかった寛永度天守は、地上からの高さが約58mあったといわれています。

この天守台は、寛永度天守が明暦の大火 (1657年)により焼失した後、 天守再建を目指して万治元年(1659年)に築かれたものですが、 幕府内で、 天守は不要との結論が下され、この天守台には天守が建てられないままになりました。

江戸時代の江戸城は、天守があった50年間の後、 天守がない状態が210年間続いたことになります。

江戸城本丸御殿

この天守台から見える大芝生とその周辺には、江戸城本丸御殿の建物が立ち並んでいました。

本丸御殿は、 表、 中奥、 大奥という三つの空間に分かれていました。

表は、将軍の謁見など公的な儀式・行事、幕府諸役人の執務の場で、 中奥は将軍の日常生活、政務を執る場、 大奥は御台所と呼ばれた将軍の正妻をはじめ家族や女性たちの生活の場でした。

天守台の上です。

ここに天守が建てられる予定でした。

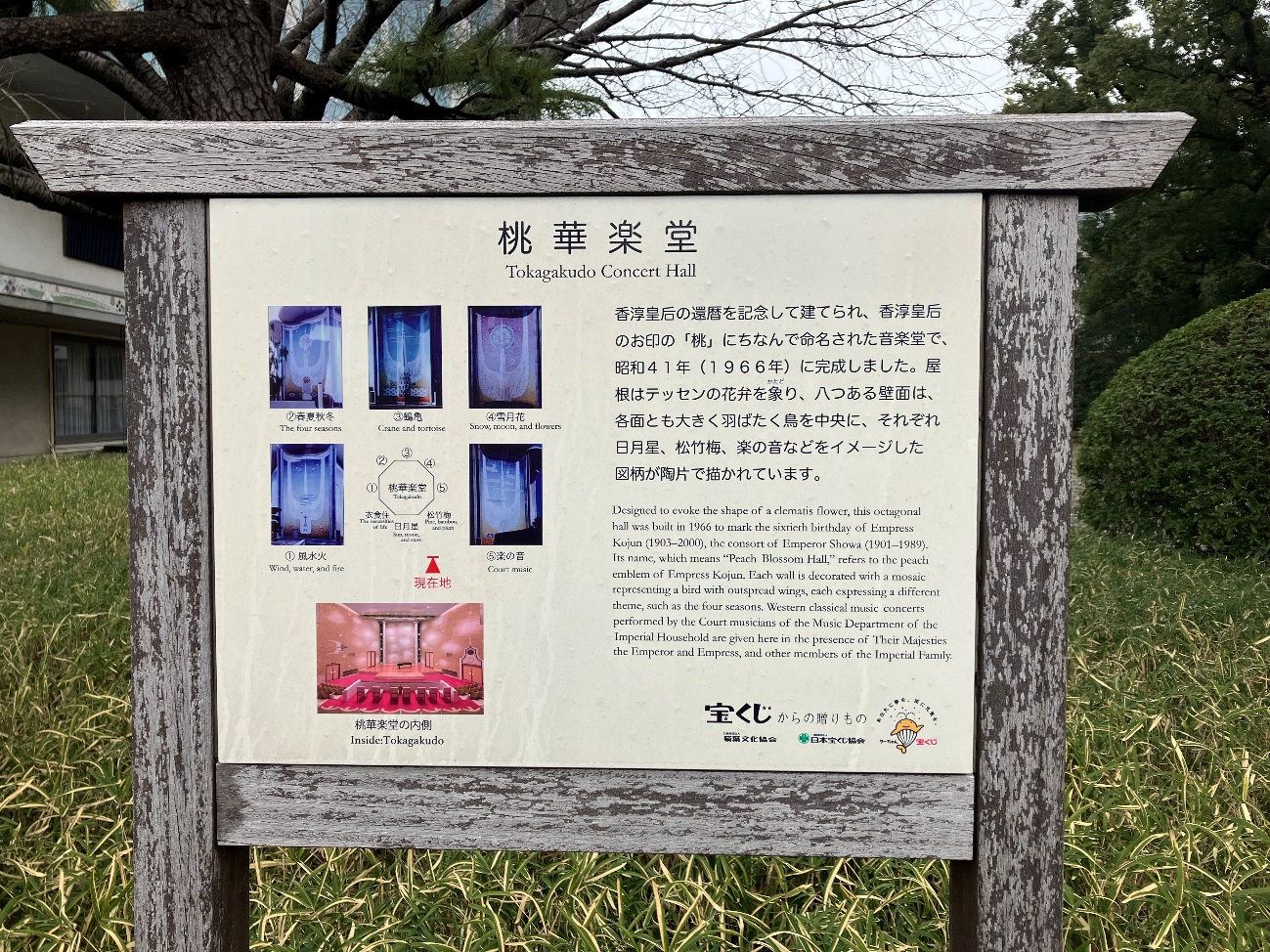

17 桃華楽堂(とかがくどう)

桃華楽堂

香淳皇后(昭和天皇の皇后)の還暦を記念して建てられ、香淳皇后のお印の「桃」にちなんで命名された音楽堂で、昭和41年(1966年)に完成しました。

屋根はテッセンの花弁を象(かたど)り、 八つある壁面は、各面とも大きく羽ばたく鳥を中央に、それぞれ日月星、松竹梅、 楽の音などをイメージした図柄が陶片で描かれています。

18 北桔橋門(きたはねばしもん)

江戸城天守台北側と北の丸方面をつなぐ城門です。

かつては跳ね橋でした。

橋の右手

橋の左手

左手石垣

右手石垣

20 梅林 坂

この地に最初に城を築いた太田道灌が、このあたりに天神社をまつり、 数百株の梅を植えたことから 「梅林坂」 の名が付いたといわれています。

現在は約70本の紅白の梅が植えられており、12月末から2月まで花が楽しめます。

20 諏訪の茶屋

諏訪の茶屋

諏訪の茶屋は、 元々、 明治45年(1912年)に、 皇居内の吹上地区に建てられたものです。

その場所に、江戸時代に諏訪社があったことから、諏訪の茶屋という名前が付いています。

昭和43年(1968年)に現在の場所に移築されました。

21 平川門

江戸時代には、本丸から最も近い通用門という位置から、大奥女中達の出入りする通用門「お局御門」としても機能し、北の丸に暮らす御三卿(清水家・一橋家・田安家)の登城口にもなっていました。

また、罪人や遺体はここから出すという「不浄門」にもなっていました。

平川門

大手門が正門であるのに対して、この門は、御殿に勤めていた奥女中などの通用門として使用されていました。

大手門と同様、 厳重な防御の構造になっています。

小さな脇門は、平川濠の中に伸びた、 「帯曲輪(おびくるわ)」 と呼ばれる細長い渡り堤につながっています。

本日は、平川門を出て終わりです。

平川門の周辺については 江戸時代の御三卿徳川一橋家の敷地跡 を参考にしてください。