小田野直武(おだのなおたけ)は、江戸時代中期の画家で、秋田藩士でした。

彼は平賀源内から洋画を学び、秋田蘭画と呼ばれる一派を形成しました。

直武は西洋絵画技法を日本画と融合させ、独自の画風を確立しました。

彼の作品は美人画や風景画、さらには日本初の銅版画などがあります。

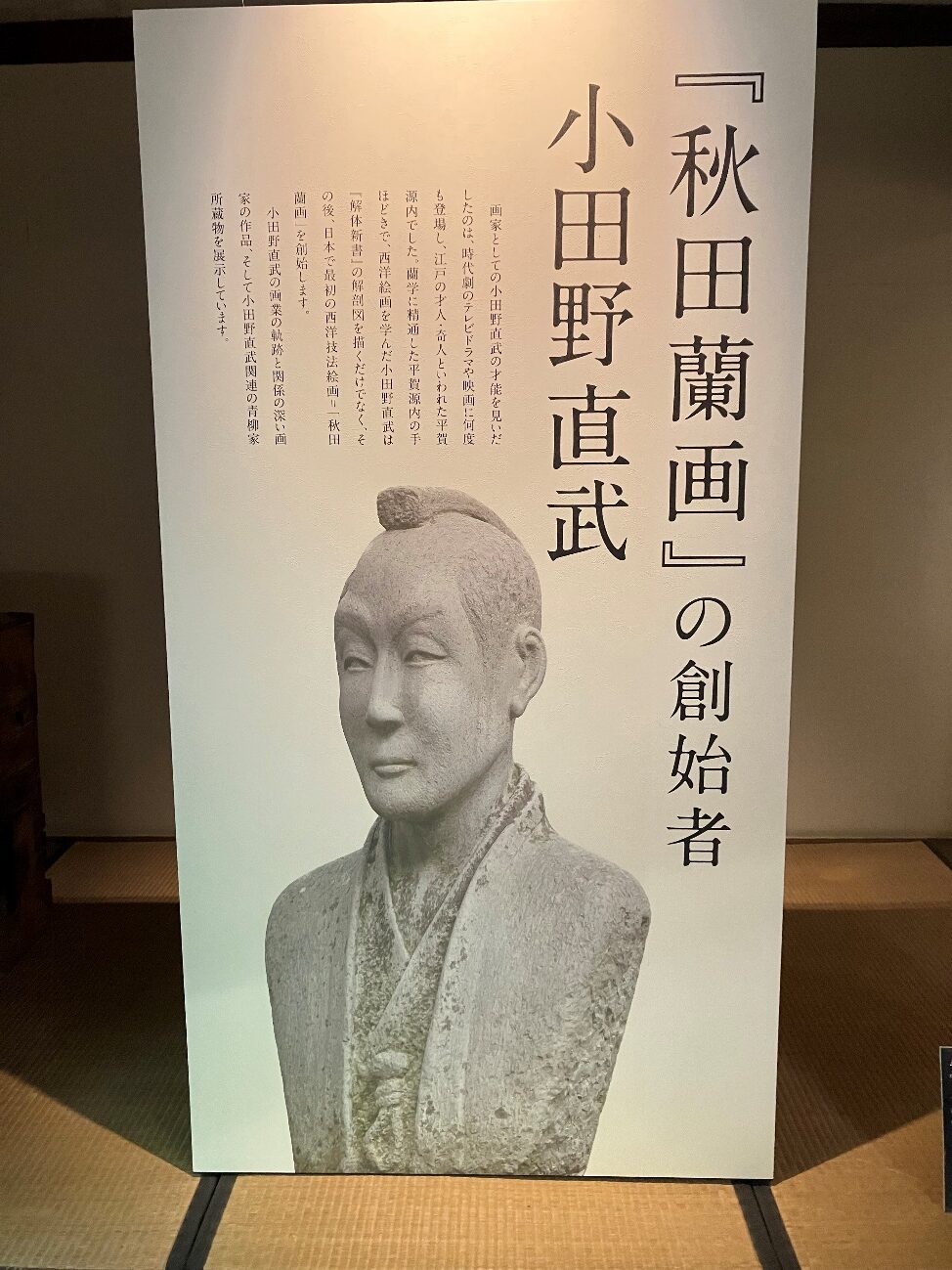

また、彼は『解体新書』の図版作業にも携わり、その陰影表現の優れた作品を残しました。彼の短い生涯は、秋田の美術史に大きな足跡を残しています。

小田野直武についての展示は、秋田角館の武家屋敷の中にある青柳家にあります。

目次

1 解体新書記念館

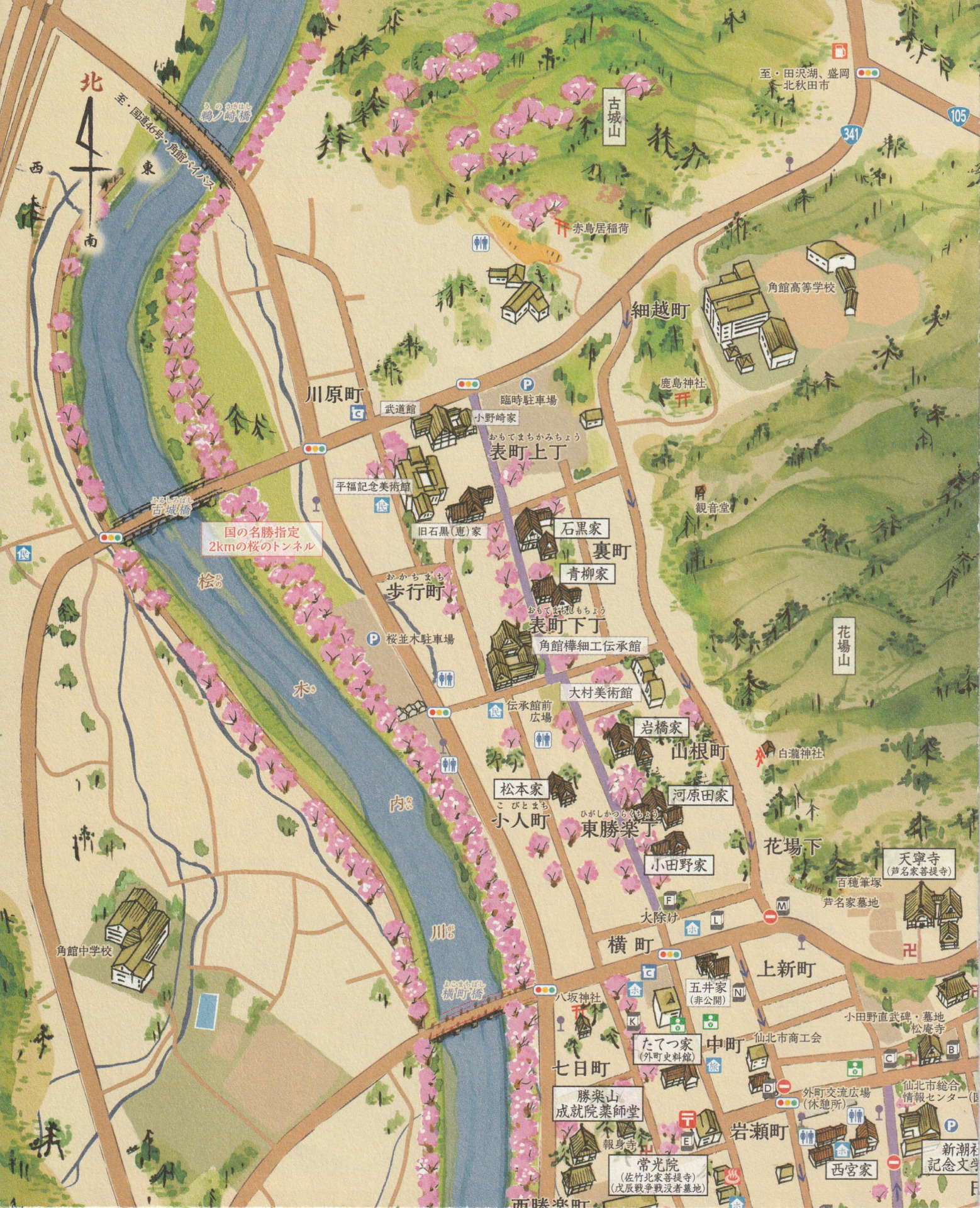

「秋田蘭画」の創始者小田野直武…『画家としての小田野直武の才能を見いだしたのは、時代劇のテレビドラマや映画に何度も登場し、江戸の才人・奇人といわれた平賀源内でした。

蘭学に精通した平賀源内の手ほどきで、西洋絵画を学んだ小田野直武は「解体新書」の解剖図を描くだけでなく、その後、日本で最初の西洋技法絵画=「秋田蘭画」を創始します。

小田野直武の画業の軌跡と関係の深い画家の作品、そして小田野直武関連の青柳家所有物を展示しています。

『解体新書』の画家 小田野直武

『解体新書』は日本で初めて翻訳された全5冊の西洋医学書で、1774年(安永3年)、江戸で発刊されました。

翻訳したのは、杉田玄白、前野良沢等ですが、発刊と同時に評判となりベストセラーになりました。

『解体新書』が当時の日本に衝撃を与えたのは、初めて正確な人体解剖図の付図1巻がついていたことです。

この人体解剖図を描いた画家が小田野直武という角館の武士です。

青柳家と小田野直武は姻戚関係にあり、何度も互いの家の間で養子縁組みや婚姻関係を結んでいます。

青柳家と関係の深い小田野直武と『解体新書』、その画業について展示しています。

解体新書 解体図 トーマス・バルトリン解剖書 内部比較

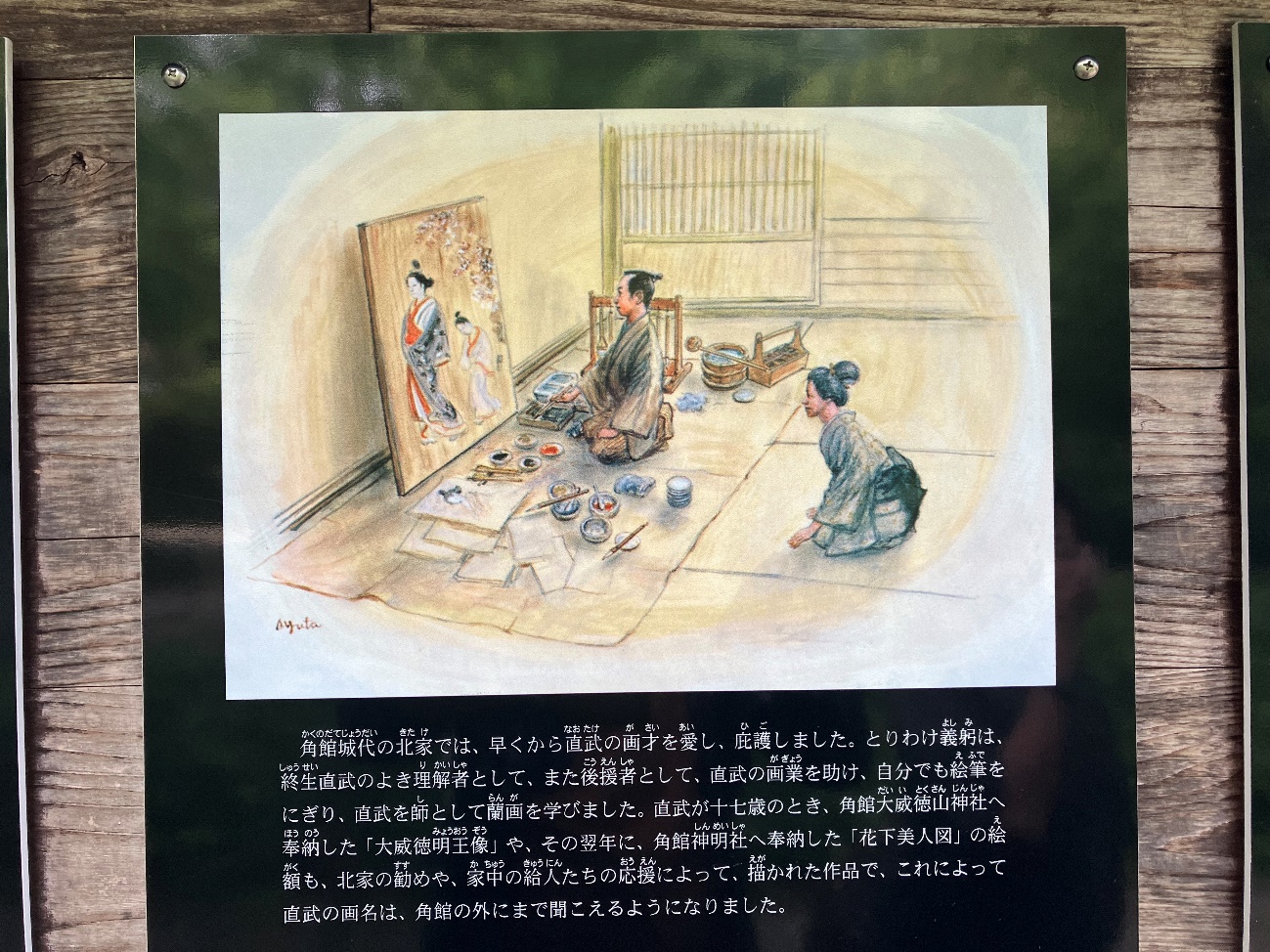

角館出身の小田野直武は解体新書附図を描いた際に構図的に影響を受け、参考書として活用したのが、トーマス・バルトリン解剖書(一六六九)です。

当時、日本に存在した (杉田玄白らが影響を受けた) 解剖書としてはターヘル・アナトミアがよく知られていますが、解体図に関してはこの解剖書が基礎になっていると考えられます。

なお、トーマス・バルトリン解剖書は日本では九州大学医学部と青柳家でしか確認されていません。

展示上段が解体新書、下段がトーマス・バルトリン解剖書です。

2 小田野直武の伝記

小田野直武

角館の武士であるが、日本で初めて洋画の技法である写実と遠近法に取り組んだ天才画家。

解体新書の附図を描くなど西洋医学と自由主義思想の夜明けに貢献した。

寛延2年(1749)此の地で生まれ、安永9年(1780)此の地で謎の死を遂げた。

小田野直武は寛延二年(1749) 十二月、 角館裏町で生まれました。

幼名を長治(ちょうじ)、通称を武助(ぶすけ)、字(あざな)を子有(しゆう)といい、 五人きょうだいの四番目でした。 父は直賢(なおかた)、 通称を平七(へいしち)といい、槍の使い手で、 北家義躬(よしみ)の蒼術(そうじゅつ)指南もつとめました。

直武と義躬は同年の生まれで、藩主・曙山は一つ年上でした。

かれらが生きた年代は、ちょうど江戸時代の中ごろで、 政治、経済、社会、文化など、あらゆる面に新しい気蓮が勃興した時代で、とりわけ蘭学の発達は、 その後の日本の方向を決定づけるほど、大きな影響をもたらしました。

秋田蘭画も、そうした気運と影響をうけて生まれた絵画ですが、 もちろん直武たちも、はじめから西洋画を志したわけではありません。

幼時から絵を好んだ直武は、 八、九歳のころには釈迦や摩利支天の像を巧みに描いたと伝えられ、十二歳で描いた「神農像(しんのうぞう)」 は、 いまも角館に残されています。

十五歳のころ、 角館表(おもて)町の家塾(かじゅく) 致道館へ入って勉学するかたわら、 藩のお抱え絵師・武田円碩(たけだえんせき)について、 狩野派の画法を学んだといわれ、このころの作画には、あきらかに狩野派の影響がみられます。

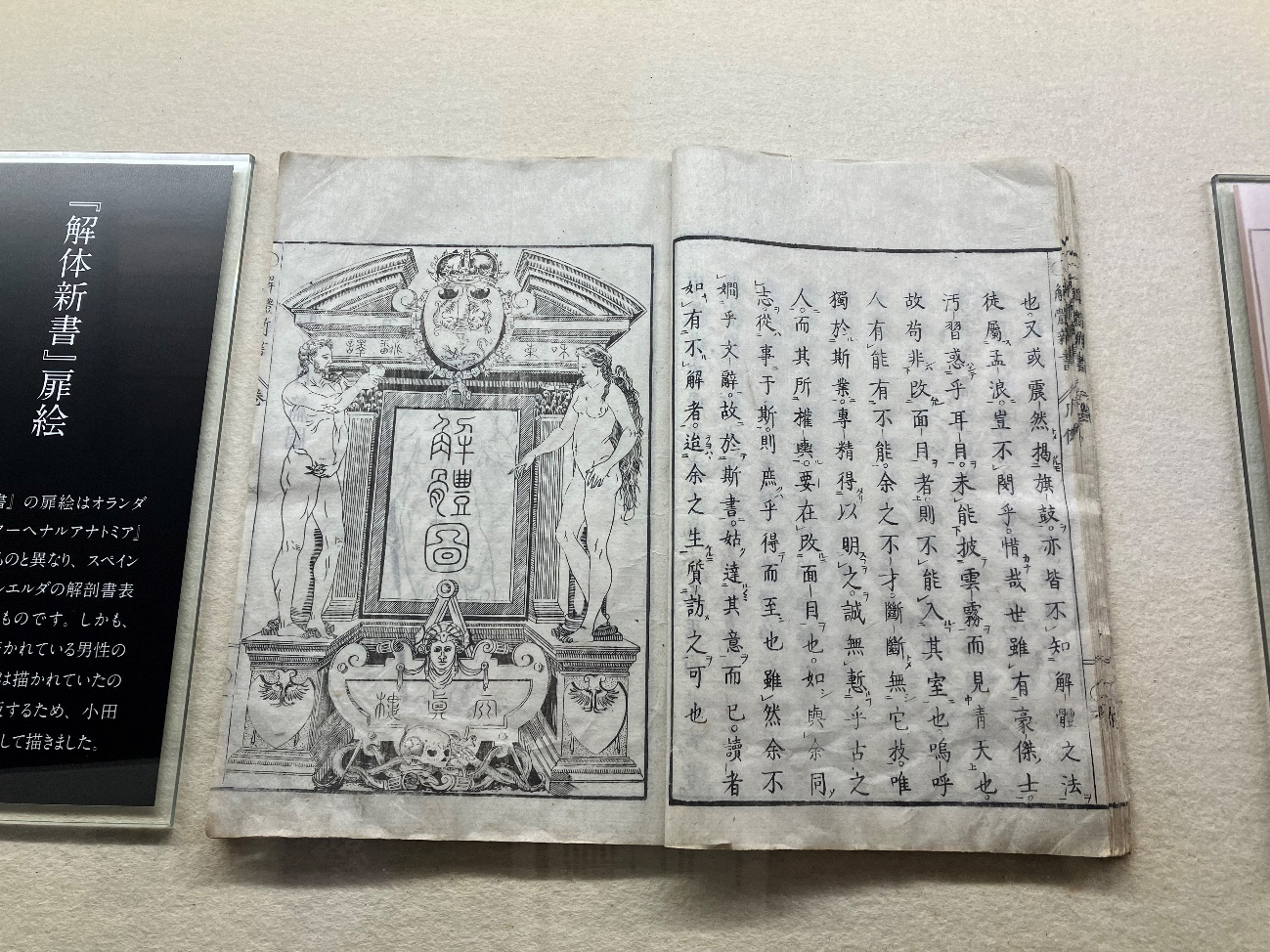

角館城代の北家では、 早くから直武の画才を愛し、 庇護しました。 とりわけ義躬(よしみ)は、終生直武のよき理解者として、また後援者として、 直武の画業を助け、 自分でも絵筆をにぎり、直武を師として蘭画を学びました。

直武が十七歳のとき、 角館大威徳山神社(だいいとくさん じんじゃ)へ奉納した 「大威徳明王像」 や、 その翌年に、 角館神明社へ奉納した 「花下美人図」 の絵額も、北家の勧めや、象の紹人たちの総援によって、描かれた作品で、これによって直武の名は、 角館の外にまで聞こえるようになりました。

直武が蘭画の洗礼をうけるのは、 安永二年(1773)、 二十五歳の夏のことです。

それは直武の運命を大きく変えた年でもありました。

この年、秋田藩では財政難をのりきる手段として、江戸から平賀源内と山師の吉田理兵衛を抱き、領内鉱山の開発を図ることになりました。

平賀源内は本草学者であるほかに、 国学、 蘭学、 科学、 物産学も研究し、戯作や芝居の台本、狂歌もつくる才人で、西洋画まで長崎で修得していました。

その源内の一行が、領内阿仁銅山(あにどうざん)へむかう途中、 角館へ立ちよるのです。

源内の宿所になったのは、 角館の御用商人 五井屋(ごいや)孫左衛門方でしたが、ここで源内は、はからずも直武の描いた屏風絵を見せられ、 細密で巧みな直武の絵に驚嘆するのです。

源内はすぐさま直武を宿所へよんでもらいました。

じつは源内は、 十年前に『物類品隲(ぶつるいひんしつ)』という本草物産の図譜を出版しましたが、 その後さらに充実した大図譜の刊行を計画し、 図譜には欠かせない、 細密な挿図(そうず)が描ける画工を、さがしていたのでした。

そこへ直武の才能に出合うのです。

また直武の蘭画への傾斜は、このときから始まるのです。

このとき直武は、 初対面の源内から、真上から見た重ね餅を描くようにいわれ、しばらく考えてから、 二重丸を描きました。

すると源内は、これでは物を乗せるお盆なのか、ただの二重の輪なのか、 よく分からないといい、 自分で筆をとって、直武の描いた二重丸に、 濃淡をつけて立体的にし、あらためて西洋画の遠近法や陰影法を直武に伝授したと伝えられています。

当時の東洋画には、遠近法も陰影法もなかったのです。

写実を基本とした洋画の手法を、 初めて知った直武の驚きも、想像をこえるものがあったでしょう。

その日から直武は源内に入門し、 源内が秋田領内に滞在中、 そばについて 西洋画を学びました。

源内は十月末に、 鉱山開発の仕事を終えて、江戸へ帰りました。

ところがその直後、秋田本藩から角館北家に対し、「小田野直武を産物取立役として、江戸の源内のもとへ、 三年間出張させる」 という藩命が下るのです。

支藩の平侍にすぎない直武に、 なぜこんな命令がとつぜん出されたのか、 その謎はひとまずおいて、そのころ江戸では、ようやく 『解体新書』 の翻訳を終えた、 蘭医の杉田玄白らが、解剖付図を描ける画工をさがしていました。

年の暮れ、 直武はあわただしく江戸へ向かいました。

江戸は神田にある源内屋敷におちつくと、 源内はさっそく直武を杉田玄白に引き合わせ、 『解体新書』 の付図を描くようにいうのでした。

玄白は源内の蘭学仲間で、 十五年來の親友ということですが、挿図を依頼されるとは意外でした。

藩命では産物取扱の仕事をすることになっていたからです。

これには、藩主・曙山(しょざん)の特命で、表向きは公務出張にして、実は直武に蘭画を修得させるためだったとする説もありますが、 本当はどうだったのでしょう。

秋田藩が源内を鉱山開発に招いた裏には、じつはもう一つの狙いがあったようです。

かねて秋田藩は、 財政難打開のため、幕府に一万両の借入れを申しいれていましたが、平賀源内が学識経験者として、当時の幕閣の実力者だった田沼意次の信頼が厚いので、開発指導をうけるいっぽう、 源内に借入実現の働きかけをする腹づもりでいたのです。

ところが、田沼のほうでも、この機会を利用して、 秋田領内の鉱山資源を、ひそかに内偵調査しようとしたフシがあり、ここから、 源内の田沼スパイ説が生まれてきたりもしました。

さらに源内には、 物産図譜の画工をさがすという個人的な事情がありました。

『解体新書』の付図のことも頭にあったでしょう。

そういうときに、源内は直武のすぐれた才能と出合ったのです。

源内は何とかして、 直武を江戸へ引っ張ろうと考えたにちがいありません。

そうなると源内と秋田藩の間に、 裏取引が生じたとしても、ふしぎはありません。

直武の出府は、つまり両者の思惑がからんだ結果といえるでしょう。

とはいえ、この異例の江戸出張が、 直武の本格的な蘭画修行につながり、 直武の運命を大きく変えたことも事実です。

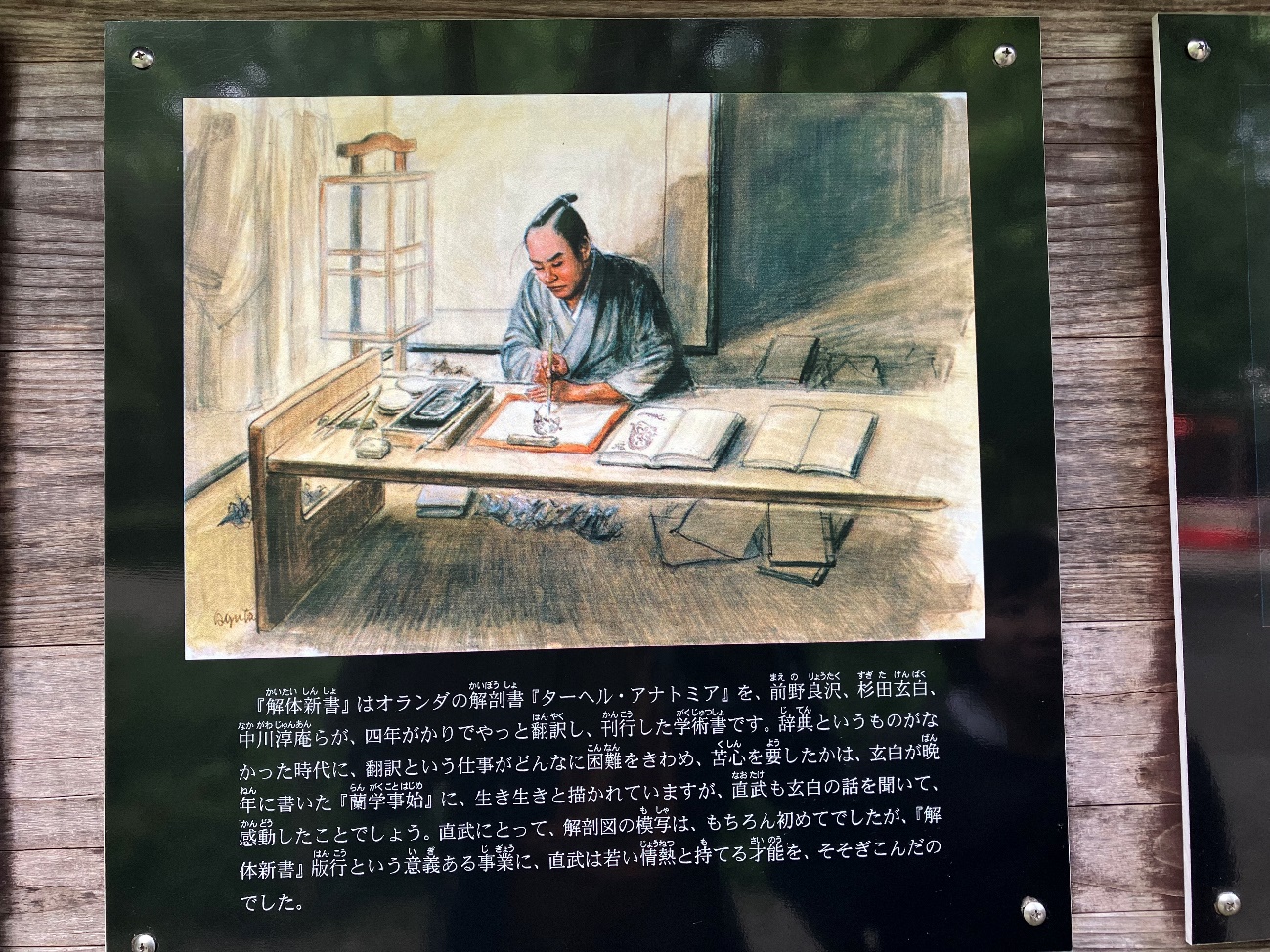

『解体新書』はオランダの解剖書 『ターヘル・アナトミア』を、前野良沢、杉田玄白、中川淳庵らが、四年がかりでやっと翻訳し、刊行した学術書です。

辞典というものがなかった時代に、翻訳という仕事がどんなに困難をきわめ、苦心を要したかは、玄白が晩年に書いた『蘭学事始』 に、 生き生きと描かれていますが、 直武も玄白の話を聞いて、感動したことでしょう。

直武にとって、 解剖図の模写は、 もちろん初めてでしたが、 『解体新書』版行という意義ある事業に、直武は若い情熱と持てる才能を、そそぎこんだのでした。

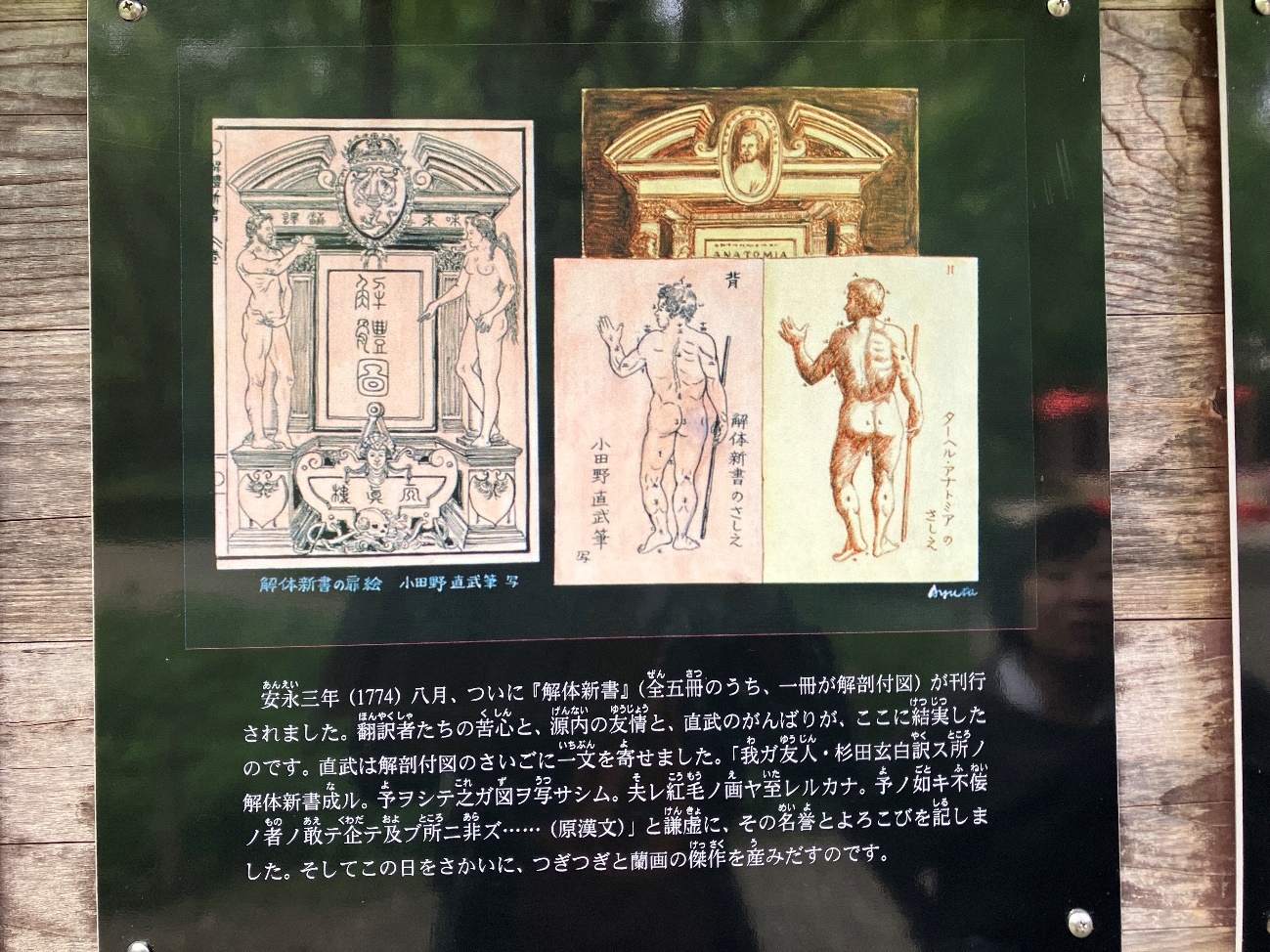

安永三年(1774) 八月、 ついに 『解体新書』 (全五冊のうち、 一冊が解剖付図) が刊行されました。

翻訳者たちの苦心と、 源内の友情と、 直武のがんばりが、 ここに結実したのです。

直武は解剖付図のさいごに一文を寄せました。

「我ガ友人 杉田玄白訳ス所ノ解体新書成ル。予ヲシテ之ガ図ヲ写サシム。 夫レ紅毛ノ画ヤ至レルカナ。 予ノ如キ不侫(ふねい)ノ者ノ敢テ企テ及ブ所ニ非ズ…… (原漢文)」と謙虚に、その名誉とよろこびを記しました。

そしてこの日をさかいに、つぎつぎと蘭画の傑作を産みだすのです。

『解体新書』の刊行は、訳者や画家の名を高めましたが、 直武にとっては、 解剖図を模写したことが、洋画の基本をしぜんと身につけることになり、 以後、直武の画業は大いに進みました。

源内の屋敷には、日頃から、いろんな階層の人々が、おおぜい出入りしていました。

それは源内が、 今をときめく老中・田沼意次のお気に入り、 ということもありましたが、 何よりも才気万能の源内の人間的魅力が、 人々を引き寄せていたのでした。

そんな中で、のちに銅版画を創始して、 日本洋風画の第一人者となった画家・司馬江漢がいました。

司馬江漢は直武より十一歳も年上の町人で、 洋画に興味を持ち、はじめは源内の弟子でしたが、あらためて直武に入門し洋画の技法を学んだといいます。

また直武と藩主・曙山との交流が深まるのも、このころと思われます。

曙山も幼少から絵を好み、すぐれた作品を残していますが、 蘭画にそそぐ情熱は直武いじょうで、参勤交代で江戸滞在中は、しばしば直武を御前に召し、 主従ともに熱心に、 蘭画の習得、 制作にはげんだのでした。

また角館城代の北家義躬(よしみ)も、 出府(しゅっぷ)のたびに、 余暇をおしんで、直武から蘭画を学びました。

源内屋敷での江戸暮らしが、五年におよんだ安永六年(1777) の十二月、 直武は角館に帰りました。

源内が秋田藩と約束した、 直武の出張期間三年もとっくに切れたし、源内の物産図譜も未完成なので、挿図も先送りにして、ひとまず直武を藩と家族のもとへかえしたのです。

帰国にあたって源内は、 ねんごろな 「戒め文」 を直武に書いておくり、「はやく自分の芸術を立てるように」と諭しました。

直武は五年ぶりに家族と再会しましたが、それも束の間、秋田本城詰めを命ぜられるのです。

秋田(久保田)で直武を待っていたのは、 意外にも 「奥御用 (藩主)絵御相手」でした。

秋田勤務は曙山の用命で、 主従の洋画制作が再開されたのです。

ところが七月、思いもかけず久保田城が焼失、 曙山も直武も、この火事で多くの絵を失いました。

さらに災害は、その秋の参勤交代も危うくし、藩は、 またも幕府から、 一万両の借金をして、やっと参勤の費用を捻出しました。

おどろいたことに、この多難の中で、 曙山は、日本で最初の洋画論、『画法綱領』と『画図理解』という二つの著作を、書き上げるのです。

曙山(しょざん)はもう直武が手放せなくなっていました。

秋の参勤には、 直武を御側小姓に取り立てて、江戸へともないました。

だが出府後の曙山は、無理がたたって病気になり、目通りが叶わなくなった直武は、自作の絵を献上して、病床の主君をお慰めするよりほかありません。

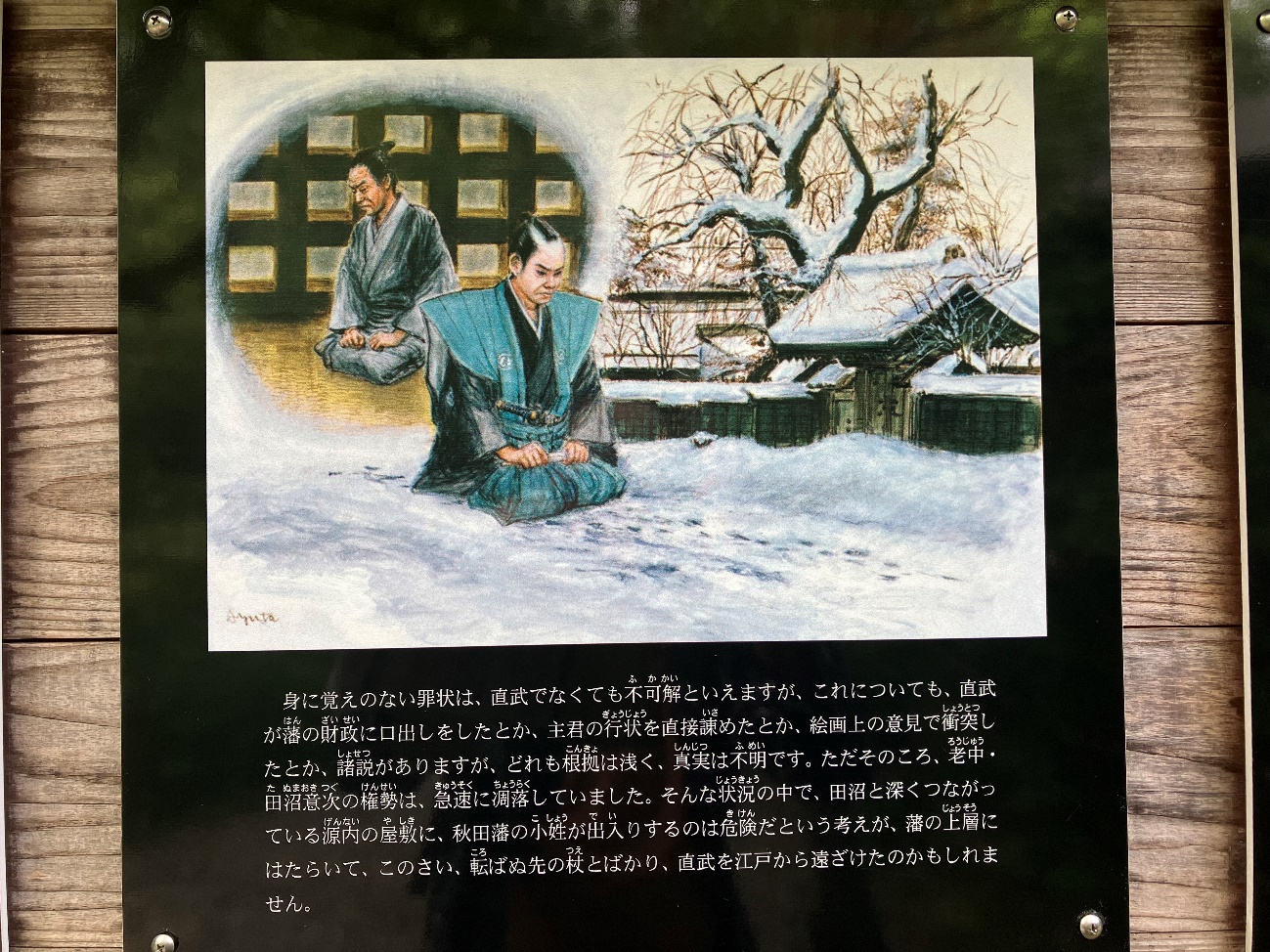

そうして一年が過ぎたころ、 直武は、 とつぜん藩の上司から「国元にて遠慮謹慎を申し渡す」 との上意を伝えられ、帰国を命ぜられるのです。

御側小姓の身分もわきまえず、画業におぼれ、勤務を怠ったというのが、遠慮謹慎の理由でした。

身に覚えのない罪状は、 直武でなくても不可解といえますが、 これについても、直武が藩の財政に口出しをしたとか、主君の行状を直接諌めたとか、 絵画上の意見で衝突したとか、諸説がありますが、 どれも根拠は浅く、真実は不明です。

ただそのころ、老中・田沼意次の権勢は、 急速に凋落していました。

そんな状況の中で、田沼と深くつながっている源内の屋敷に、秋田藩の小姓が出入りするのは危険だという考えが、藩の上層にはたらいて、このさい、転ばぬ先の杖とばかり、 直武を江戸から遠ざけたのかもしれません。

直武は角館に帰って罪に服しました。

折りもおり、江戸で源内が殺人をおかし、 捕らえられて獄死するという事件がおこりました。

直武には衝撃の追い打ちでした。

このため年が明けると、直武は病気になりました。

それでも直武は主君を信じ、 江戸から 「赦免状」がくる日を待ちわびました。

しかし赦免より早く、死がやってきました。

安永九年(1780)五月十七日、 直武は三十二歳の短い生涯を終わるのです。

東北秋田に開花した蘭画も、それからは新しい流れとなって、江戸で司馬江漢らによって、受け継がれていきました。

関連記事 角館・武家屋敷通り