「べらぼう 江戸たいとう大河ドラマ館」は、NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の世界観を体感できる施設です。

この館は、東京・台東区民会館9階にあり、ドラマの撮影セットの一部や実際に使用された小道具や衣装の展示があります。

オープンは2025年2月1日で、2026年1月12日まで開館されています。

ドラマ館へは開館直後の2025年2月3日に行きました。

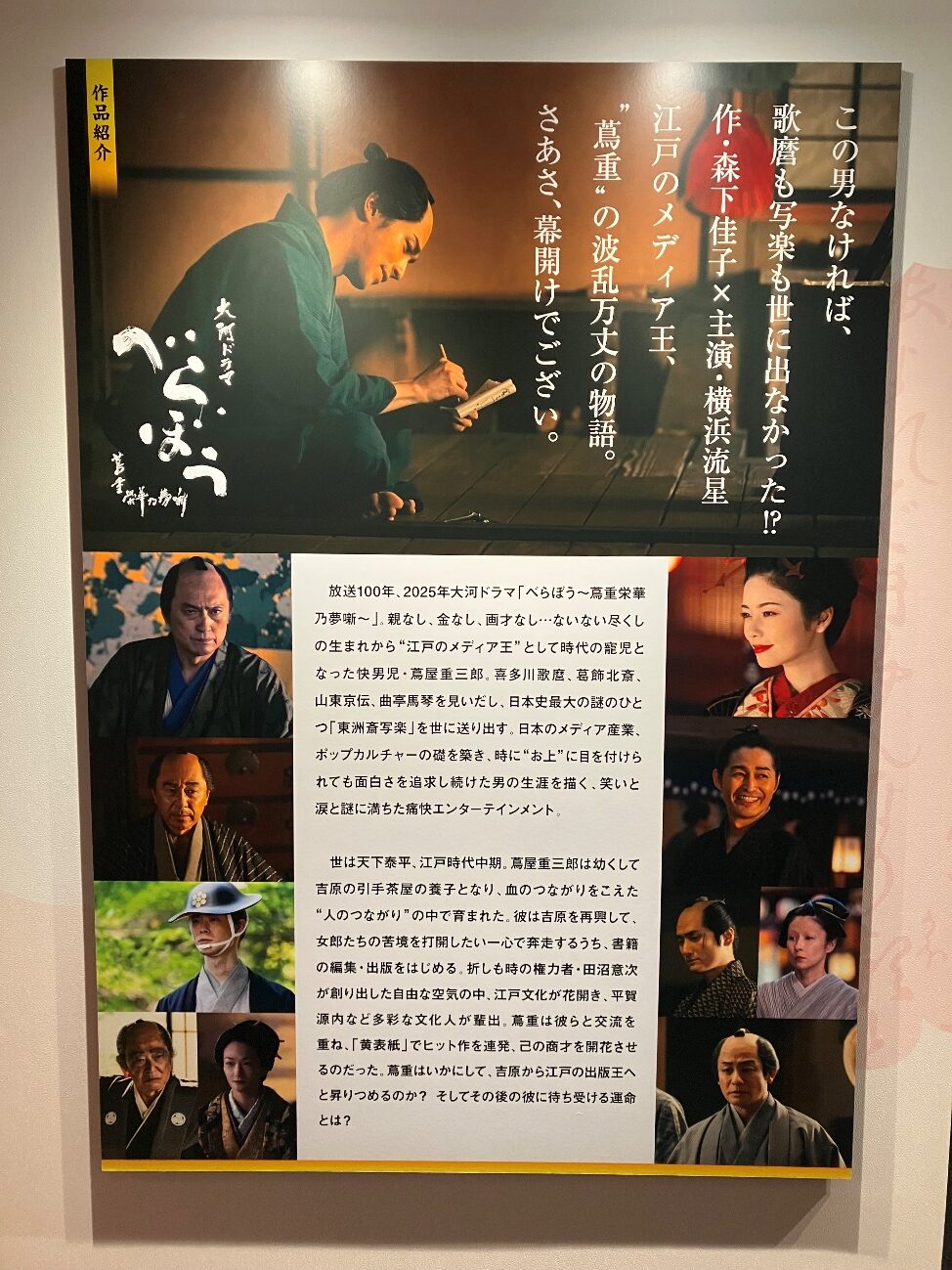

放送100年、 2025年大河ドラマ 「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」。

親なし、 金なし、 画才なし・・・ ないない尽くしの生まれから“江戸のメディア王” として時代の寵児となった快男児・蔦屋重三郎。

喜多川歌麿、 葛飾北斎、山東京伝、 曲亭馬琴を見いだし、 日本史最大の謎のひとつ 「東洲斎写楽」を世に送り出す。

日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、 時に “お上”に目を付けられても面白さを追求し続けた男の生涯を描く、 笑いと涙と謎に満ちた痛快エンターテインメント。

世は天下泰平、江戸時代中期。

蔦屋重三郎は幼くして吉原の引手茶屋の養子となり、 血のつながりをこえた“人のつながり”の中で育まれた。

彼は吉原を再興して、女郎たちの苦境を打開したい一心で奔走するうち、 書籍の編集・出版をはじめる。

折しも時の権力者 田沼意次が創り出した自由な空気の中、 江戸文化が花開き、 平賀源内など多彩な文化人が輩出。

蔦重は彼らと交流を重ね、 「黄表紙」でヒット作を連発、 己の商才を開花させるのだった。

蔦重はいかにして、 吉原から江戸の出版王へと昇りつめるのか?

そしてその後の彼に待ち受ける運命とは?

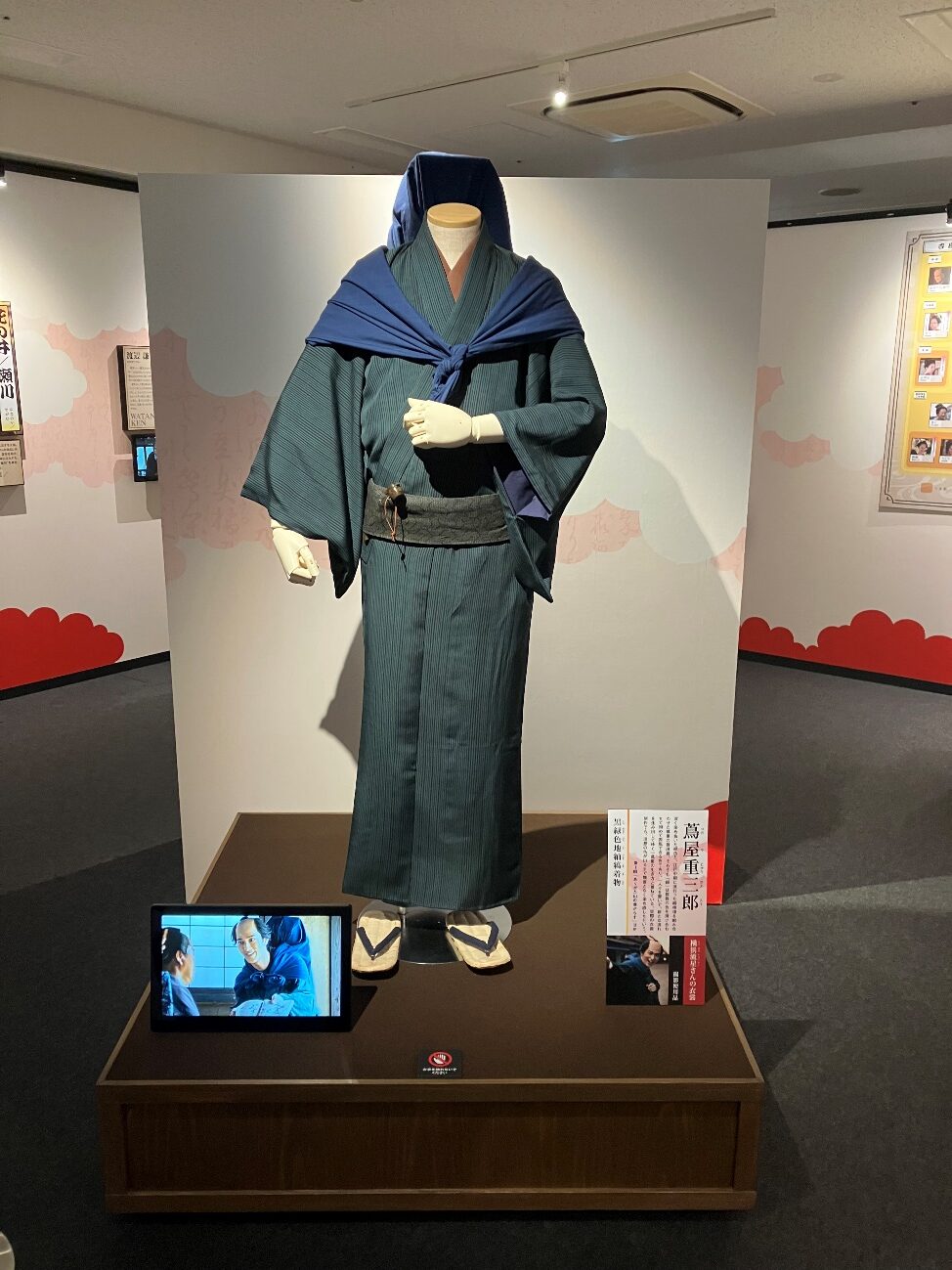

黒緑色地紬縞着物(くろみどりいろじつむぎしまきもの) 蔦屋重三郎

深く染め抜いた緑色と、江戸中期に流行った縞模様を組み合わせた蔦重の普段着。

そもそも「緑」は複数の色を掛け合わせて初めて表現できる色であり、「人々を繋いで、新たな流れを生み出してゆく」の生き方と重ねている。

実際の衣装制作でも、理想の色が出るまで何度となく染め直したという。

第1回「ありがた山の寒がらす」ほか

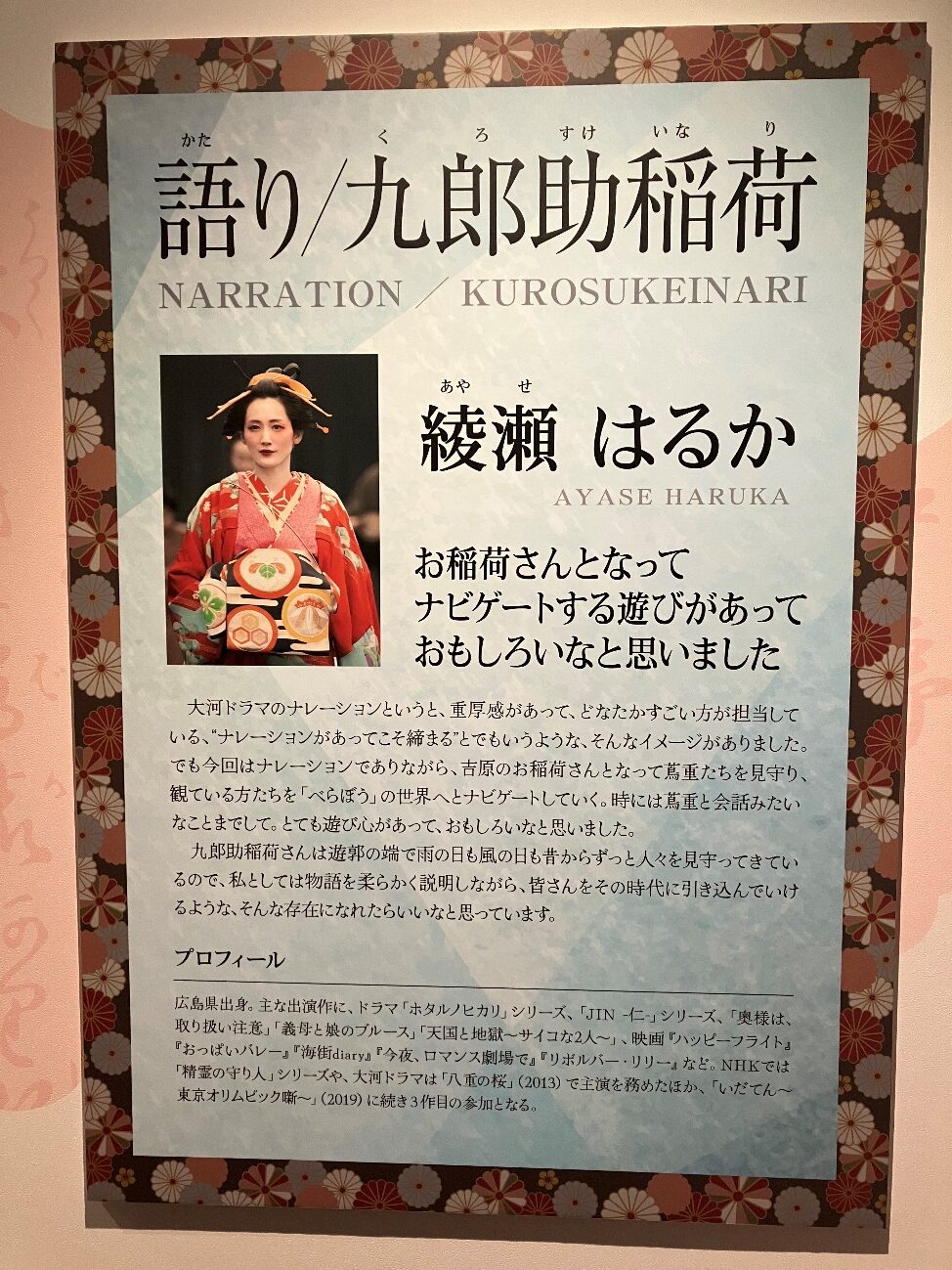

語り/九郎助稲荷

綾瀬 はるか

お稲荷さんとなってナビゲートする遊びがあっておもしろいなと思いました。

大河ドラマのナレーションというと、 重厚感があって、 どなたかすごい方が担当している、“ナレーションがあってこそ締まる”とでもいうような、そんなイメージがありました。

でも今回はナレーションでありながら、 吉原のお稲荷さんとなって蔦重たちを見守り、観ている方たちを「べらぼう」 の世界へとナビゲートしていく。

時には蔦重と会話みたいなことまでして。 とても遊び心があって、 おもしろいなと思いました。

九郎助稲荷さんは遊郭の端で雨の日も風の日も昔からずっと人々を見守ってきているので、私としては物語を柔らかく説明しながら、皆さんをその時代に引き込んでいけるような、そんな存在になれたらいいなと思っています。

海外向けのタイトルは「UNBOUND」(境界がないこと)です。

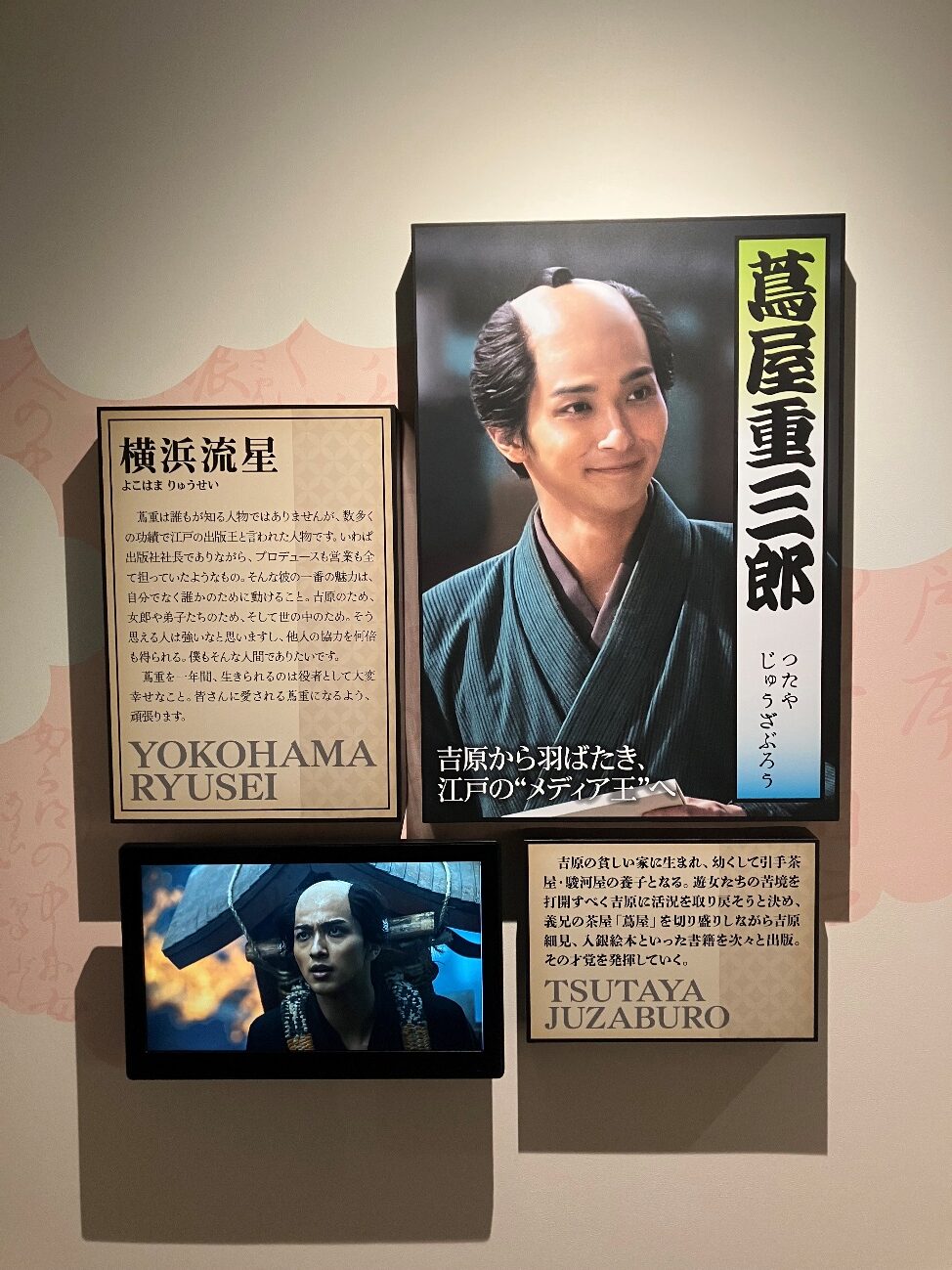

吉原の貧しい家に生まれ、幼くして引手茶屋 ・駿河屋の養子となる。

遊女たちの苦境を打開すべく吉原に活況を取り戻そうと決め、義兄の茶屋 「蔦屋」を切り盛りしながら吉原細見、入銀絵本といった書籍を次々と出版。

その才覚を発揮していく。

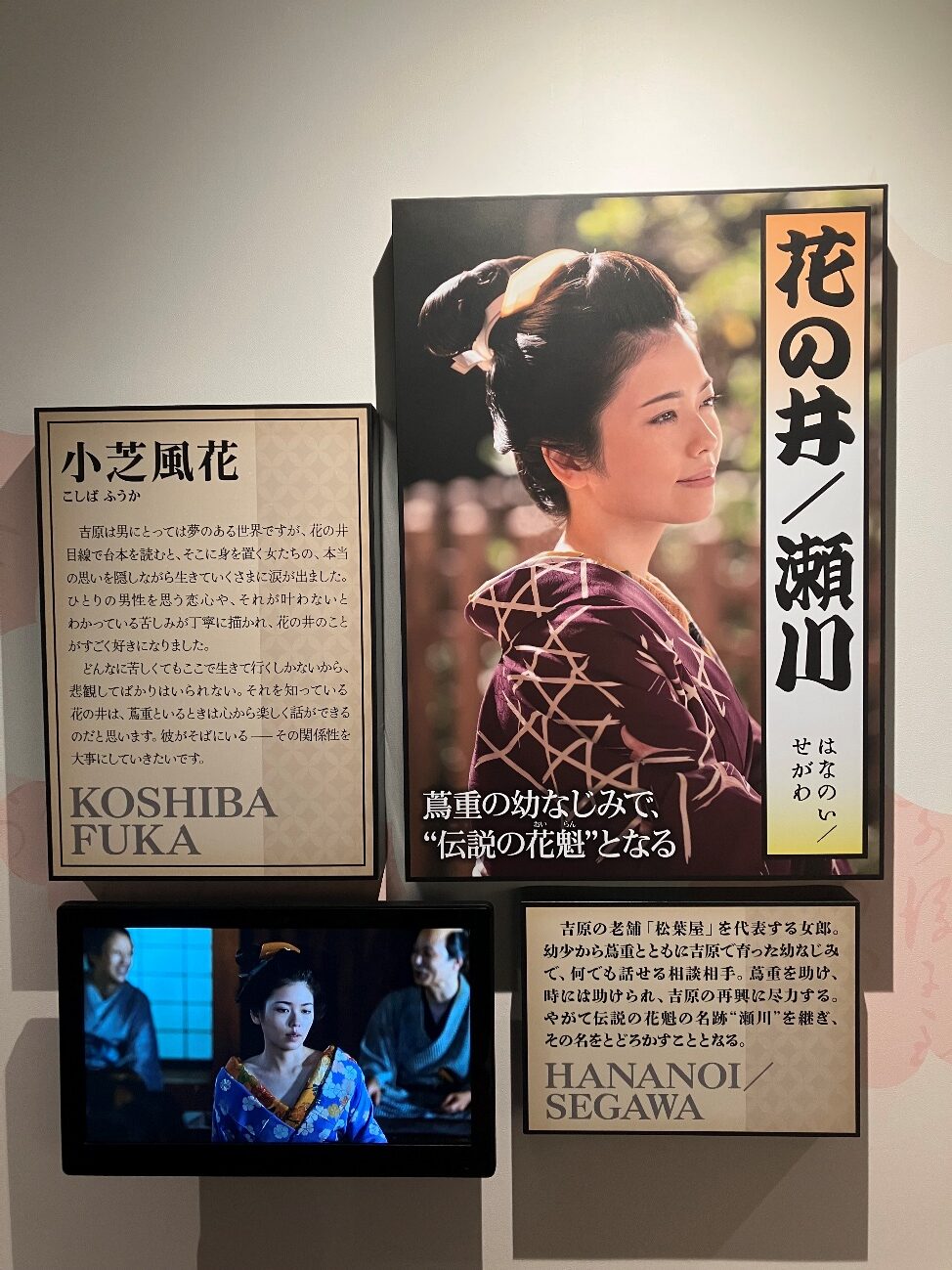

吉原の老舗 「松葉屋」 を代表する女郎。

幼少から蔦重とともに吉原で育った幼なじみで、何でも話せる相談相手。 蔦重を助け、時には助けられ、 吉原の再興に尽力する。

やがて伝説の花魁の名跡 “瀬川” を継ぎ、その名をとどろかすこととなる。

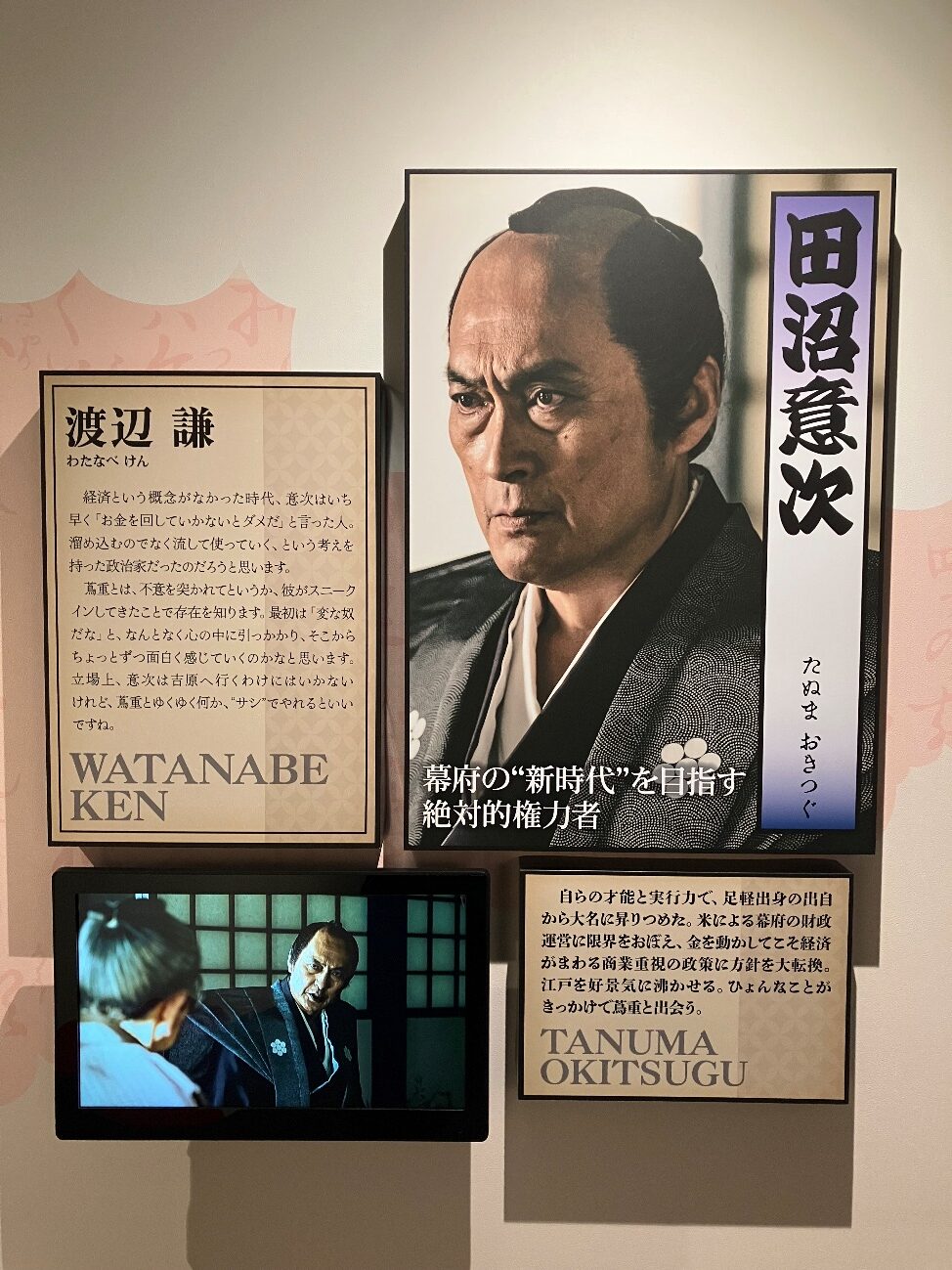

自らの才能と実行力で、 紀州藩の足軽出身の出自から大名に昇りつめた。

米による幕府の財政運営に限界をおぼえ、金を動かしてこそ経済がまわる商業重視の政策に方針を大転換。

江戸を好景気に沸かせる。 ひょんなことがきっかけで蔦重と出会う。

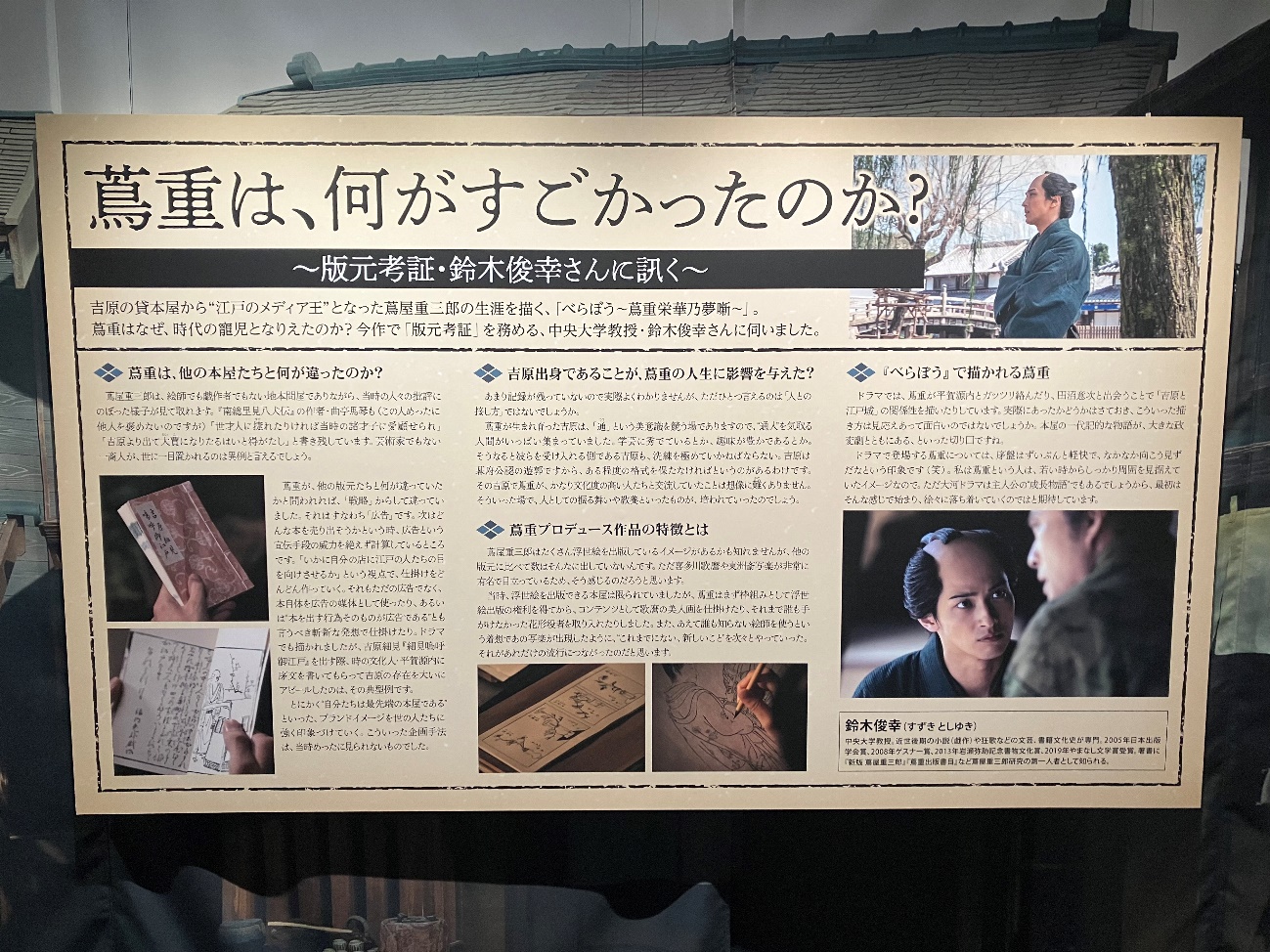

蔦重は、他の本屋たちと何が違ったのか?

蔦屋重三郎は、絵師でも戯作者でもない地本問屋でありながら、当時の人々の批評にのぼった様子が見て取れます。

『南総里見八犬伝』の作者・曲亭馬琴も(この人めったに他人を褒めないのですが) 「世才人に捷(すぐ)れたりければ当時の諸才子に愛顧せられ」

「吉原より出て大賈(たいこ)になりたるはいと得がたし」と書き残しています。

芸術家でもない一商人が、世に一目置かれるのは異例と言えるでしょう。

蔦重が、他の版元たちと何が違っていたかと問われれば、 「戦略」 からして違っていました。

それはすなわち「広告」です。

次はどんな本を売り出そうかという時、広告という宣伝手段の威力を絶えず計算しているところです。

「いかに自分の店に江戸の人たちの目を向けさせるか」という視点で、 仕掛けをどんどん作っていく。

それもただの広告でなく、本自体を広告の媒体として使ったり、あるいは“本を出す行為そのものが広告である”とも言うべき斬新な発想で仕掛けたり。

ドラマでも描かれましたが、 吉原細見 『細見嗚呼御江戸』 を出す際、 時の文化人・平賀源内に序文を書いてもらって吉原の存在を大いにアピールしたのは、 その典型例です。

とにかく“自分たちは最先端の本屋である”といった、ブランドイメージを世の人たちに強く印象づけていく。

こういった企画手法は、当時めったに見られないものでした。

吉原出身であることが、 蔦重の人生に影響を与えた?

あまり記録が残っていないので実際よくわかりませんが、ただひとつ言えるのは「人との

「接し方」 ではないでしょうか。

蔦重が生まれ育った吉原は、 「通」 という美意識を競う場でありますので、“通人”を気取る人間がいっぱい集まっていました。

学芸に秀でているとか、 趣味が豊かであるとか。

そうなると彼らを受け入れる側である吉原も、 洗練を極めていかねばならない。 吉原は幕府公認の遊郭ですから、ある程度の格式を保たなければというのがあるわけです。

その吉原で蔦重が、かなり文化度の高い人たちと交流していたことは想像に難くありません。

そういった場で、人としての振る舞いや教養といったものが、培われていったのでしょう。

蔦重プロデュース作品の特徴とは

蔦屋重三郎はたくさん浮世絵を出版しているイメージがあるかも知れませんが、他の版元に比べて数はそんなに出していないんです。

ただ喜多川歌麿や東洲斎写楽が非常に有名で目立っているため、そう感じるのだろうと思います。

当時、浮世絵を出版できる本屋は限られていましたが、 蔦重はまず枠組みとして浮世絵出版の権利を得てから、コンテンツとして歌麿の美人画を仕掛けたり、それまで誰も手がけなかった花形役者を取り入れたりしました。

また、あえて誰も知らない絵師を使うという着想であの写楽が出現したように、“これまでにない、新しいこと”を次々とやっていった。

それがあれだけの流行につながったのだと思います。

『べらぼう』 で描かれる蔦重

ドラマでは、 蔦重が平賀源内とガッツリ絡んだり、田沼意次と出会うことで「吉原と江戸城」の関係性を描いたりしています。

実際にあったかどうかはさておき、こういった描き方は見応えあって面白いのではないでしょうか。

本屋の一代記的な物語が、大きな政変劇とともにある、 といった切り口ですね。

ドラマで登場する蔦重については、序盤はずいぶんと軽快で、なかなか向こう見ずだなという印象です (笑)。

私は蔦重という人は、 若い時からしっかり周囲を見据えていたイメージなので。

ただ大河ドラマは主人公の“成長物語”でもあるでしょうから、最初はそんな感じで始まり、徐々に落ち着いていくのではと期待しています。

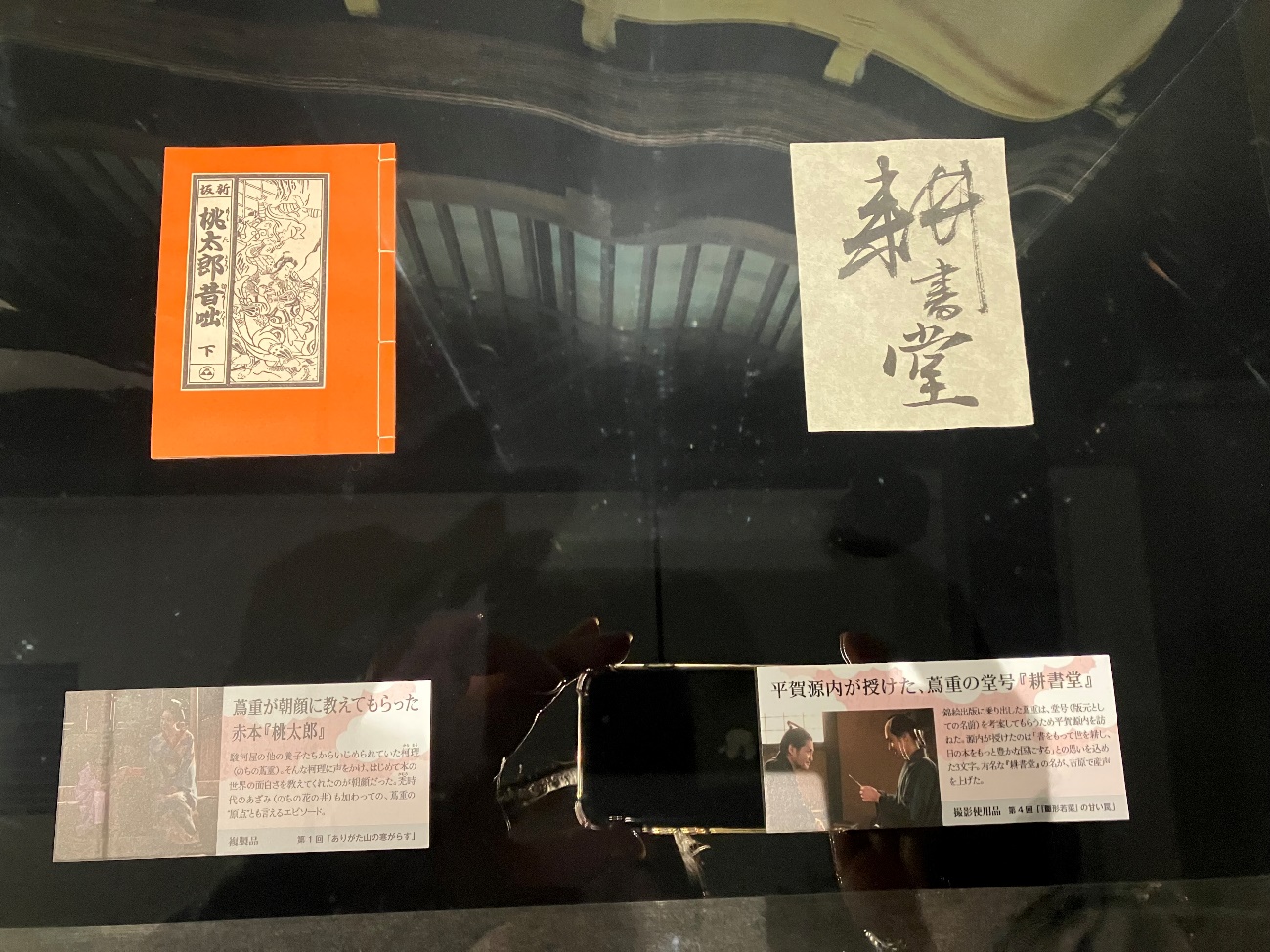

蔦重が朝顔に教えてもらった

赤本 『桃太郎』

駿河屋の他の養子たちからいじめられていた柯理(のちの蔦重)。

そんな柯理に声をかけ、はじめて本の世界の面白さを教えてくれたのが朝顔だった。

禿(かむろ)時代のあざみ (のちの花の井) も加わっての、 蔦重の“原点”とも言えるエピソード。

平賀源内が授けた、 蔦重の堂号『耕書堂』

錦絵出版に乗り出した蔦重は、堂号 (版元としての名前)を考案してもらうため平賀源内を訪ねた。

源内が授けたのは「書をもって世を耕し、日の本をもっと豊かな国にする」との思いを込めた3文字。

有名な「耕書堂』の名が、 吉原で産声を上げた。

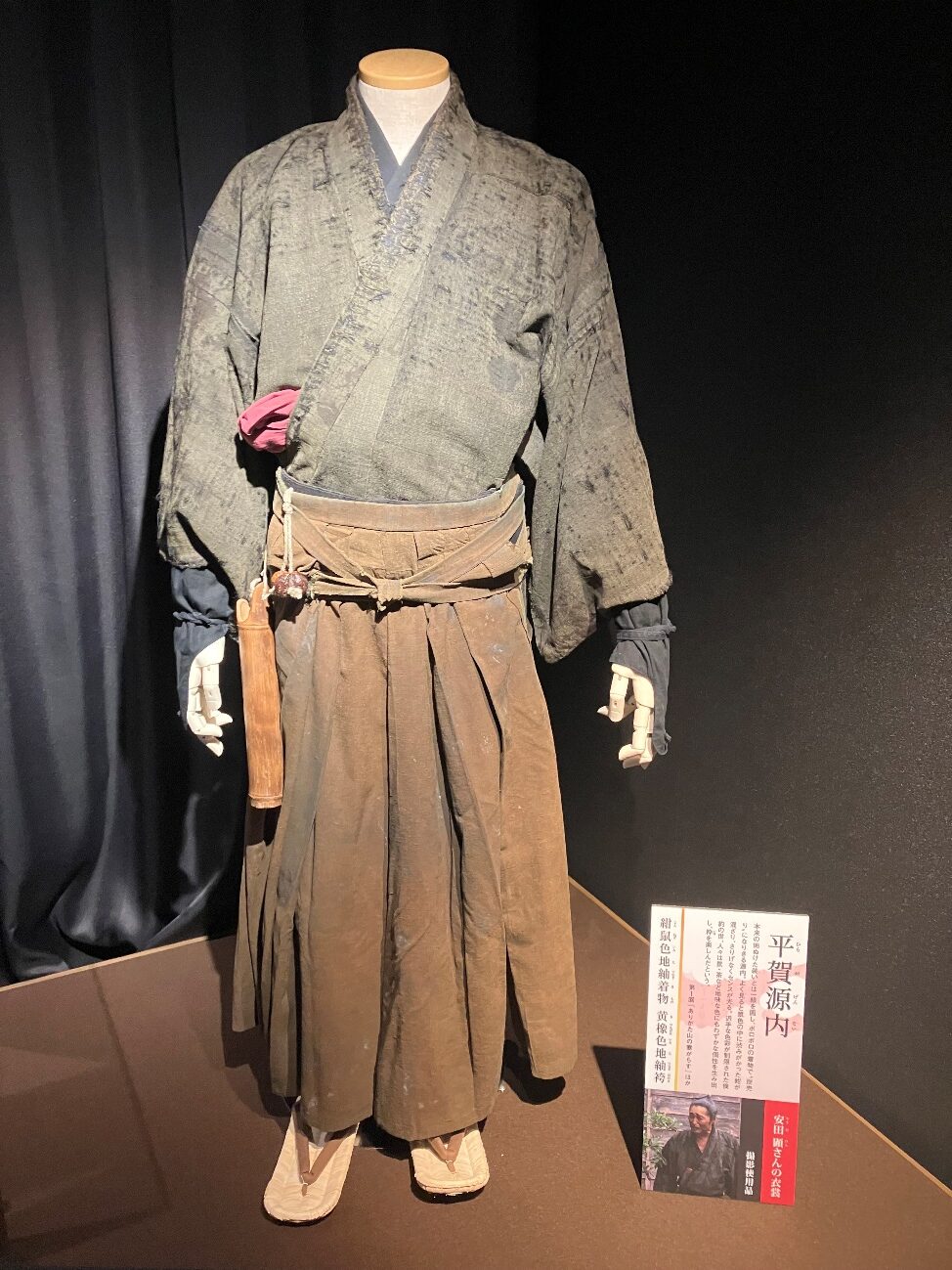

平賀源内

本来の垢ぬけた装いとは一線を画し、ボロボロの物で炭売り”になりきる源内。

よく見ると肌色の中に渋みがかった紺が混ざり、さりげなくセンスが光る。派手な色彩が制限された倹約の世、人々は茶など地味な色にもわずかな個性を生み出し、粋を楽しんだという。

第1回「ありがた山の寒がらす」ほか

紺鼠色地紬着物 黄橡色地紬袴

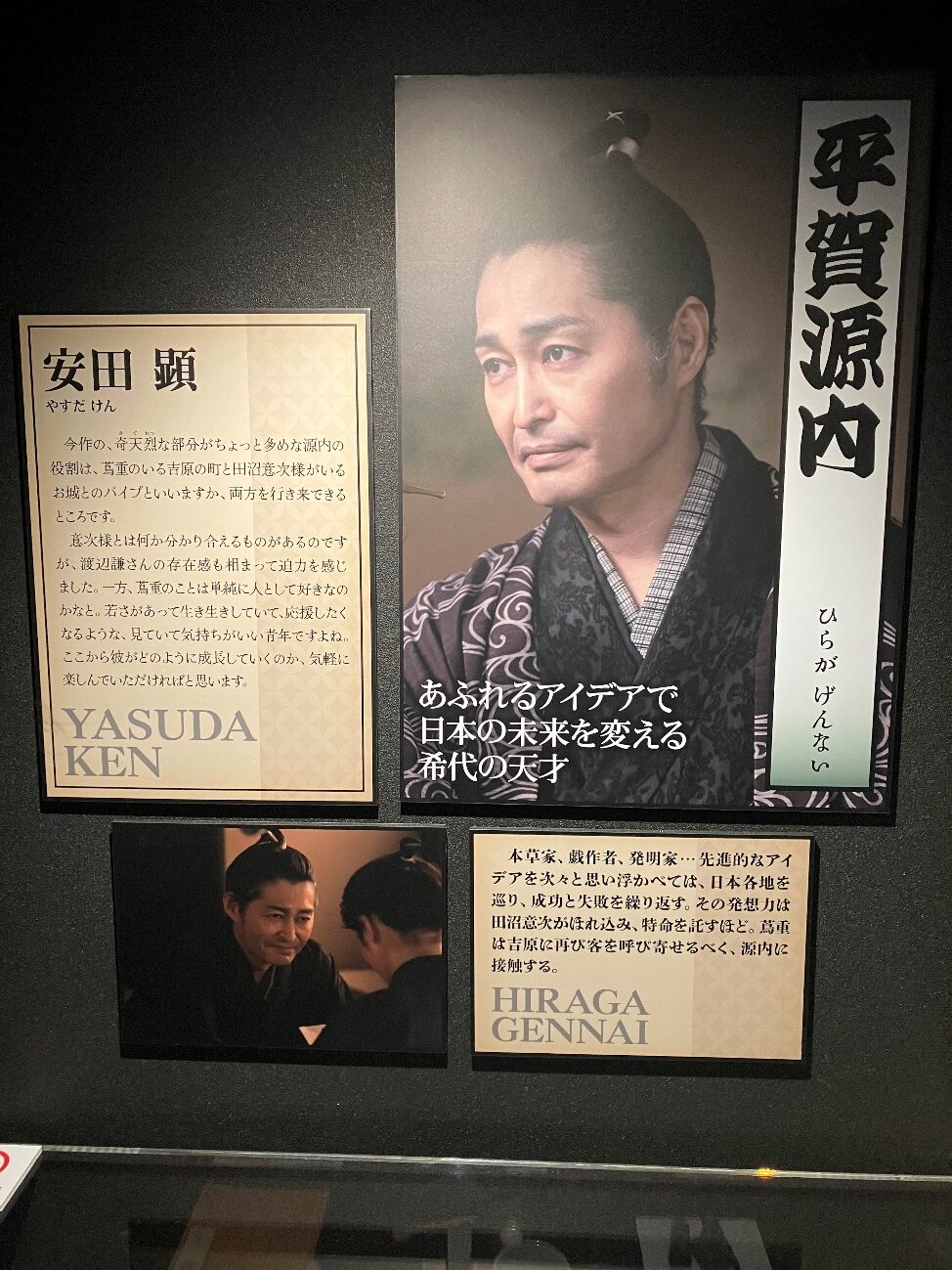

本草家、 戯作者、 発明家・・・ 先進的なアイデアを次々と思い浮かべては、日本各地を巡り、成功と失敗を繰り返す。

その発想力は田沼意次がほれ込み、特命を託すほど。 蔦重は吉原に再び客を呼び寄せるべく、 源内に接触する。

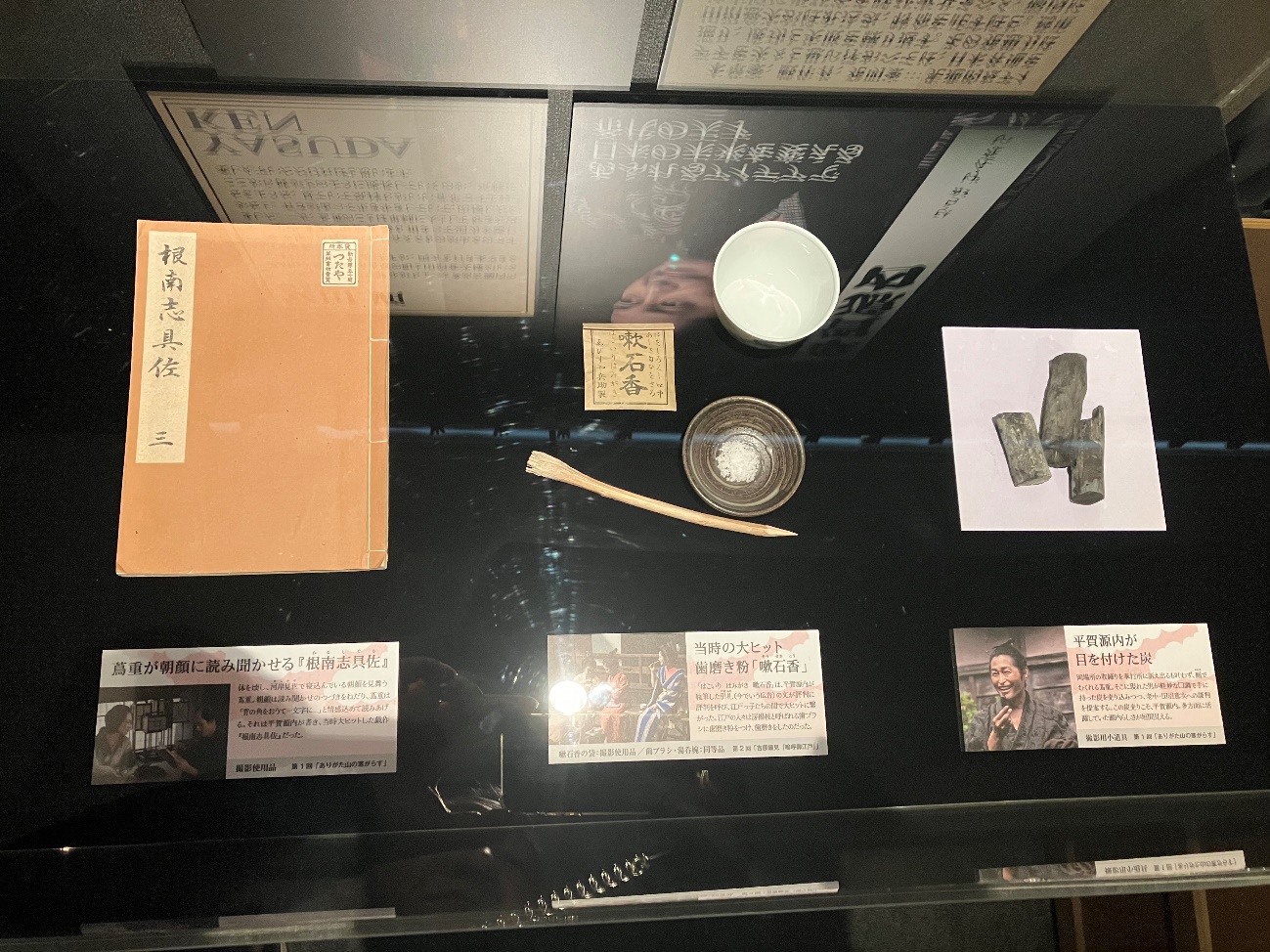

蔦重が朝顔に読み聞かせる 『根南志具佐』

体を壊し、河岸見世で寝込んでいる朝顔を見舞う重朝顔は読み聞かせのつづきをねだり、蔦重は「背の角をおうて一文字に」 と情感込めて読みあげる。

それは平賀源内が書き、当時大ヒットした作「根南志具佐」だった。

当時の大ヒット

歯磨き粉 「漱石香」

「はこいり はみがき 噉石香」は、平賀源内が執筆した引きふだ (今でいう広告) の文が評判に評判を呼び、江戸っ子たちの間で大ヒットに繋がった。

江戸の人々は房楊枝と呼ばれる歯ブラシに歯磨き粉をつけ、歯磨きをしたのだった。

平賀源内が

目を付けた炭岡場所の取締りを奉行所に訴え出るも叶わず、むくれる蔦重。

そこに現れた男が軽妙な口調で手に持った皮を売り込みつつ、老中・田沼意次への判を提案する。

この炭売りこそ、平賀源内。

多方面に活躍していた源内らしさが垣間見える。

つたやの玄関

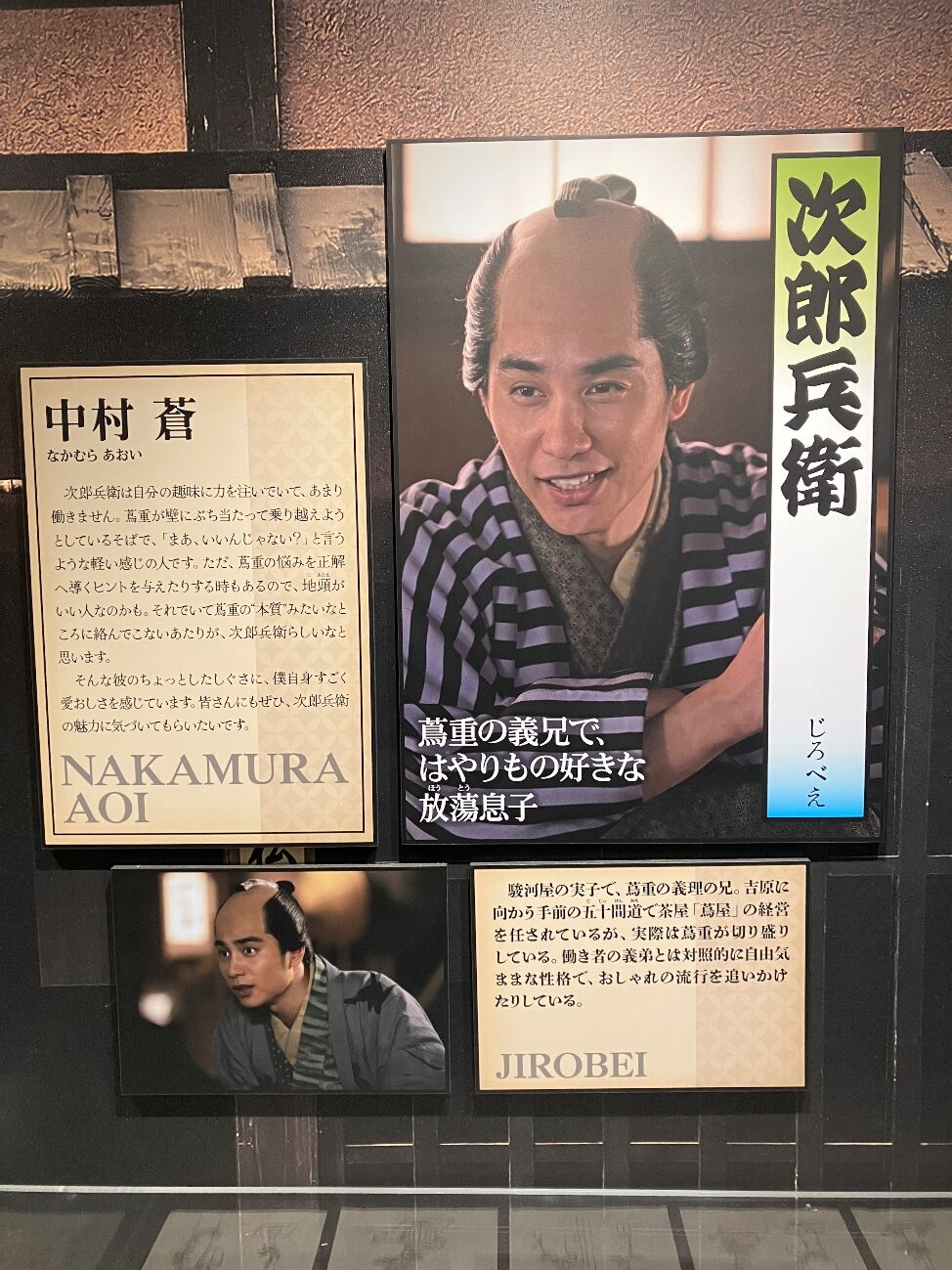

駿河屋の実子で、 蔦重の義理の兄。

吉原に向から手前の五十間道で茶屋 「蔦屋」 の経営を任されているが、 実際は蔦重が切り盛りしている。

働き者の義弟とは対照的に自由気ままな性格で、おしゃれの流行を追いかけたりしている。

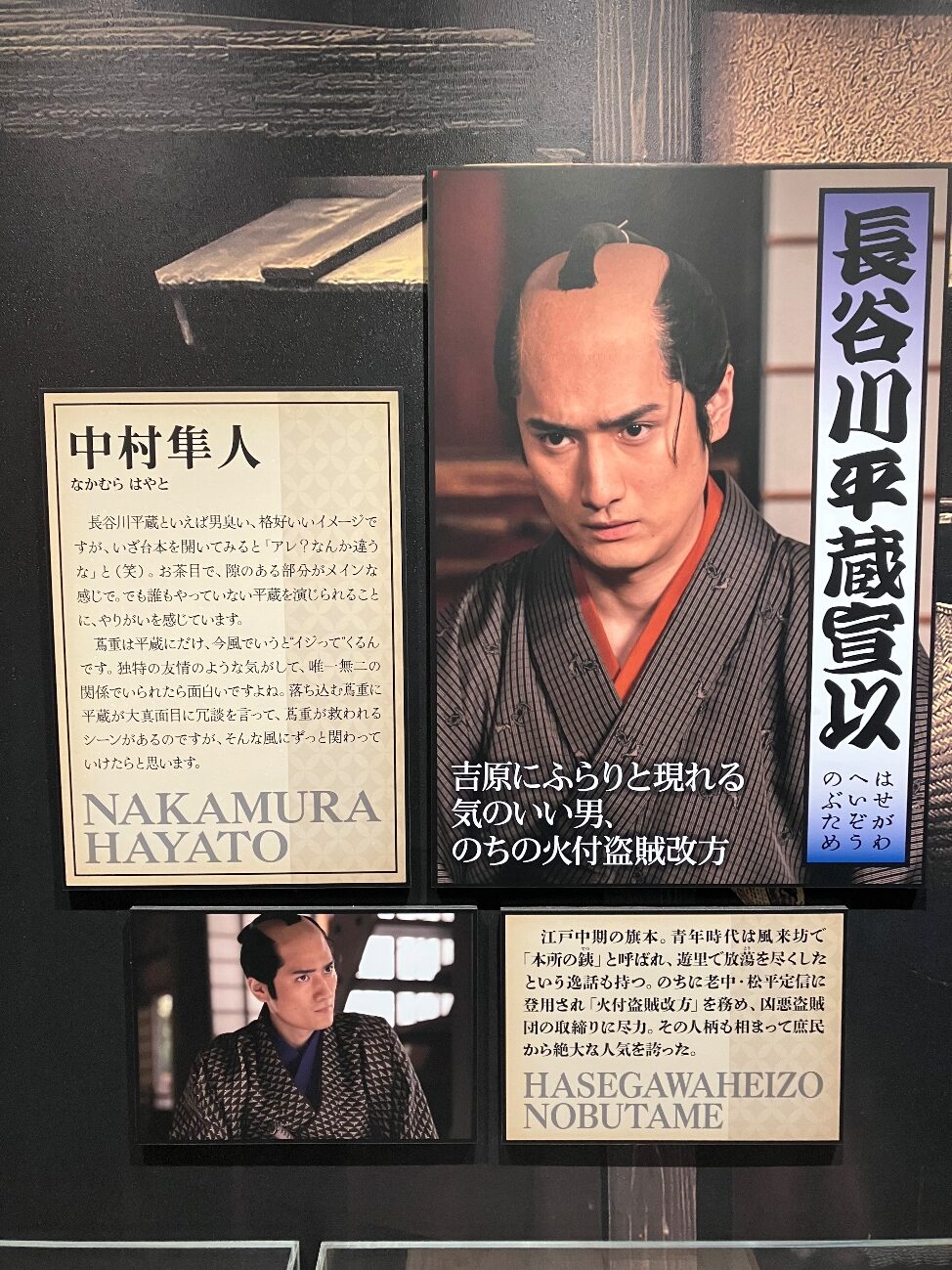

江戸中期の旗本。 青年時代は風来坊で「本所の銭」 と呼ばれ、 遊里で放蕩を尽くした

という逸話も持つ。

のちに老中・松平定信に登用され 「火付盗賊改」 を務め、 凶悪盗賊団の取締りに尽力。 その人柄も相まって庶民から絶大な人気を誇った。

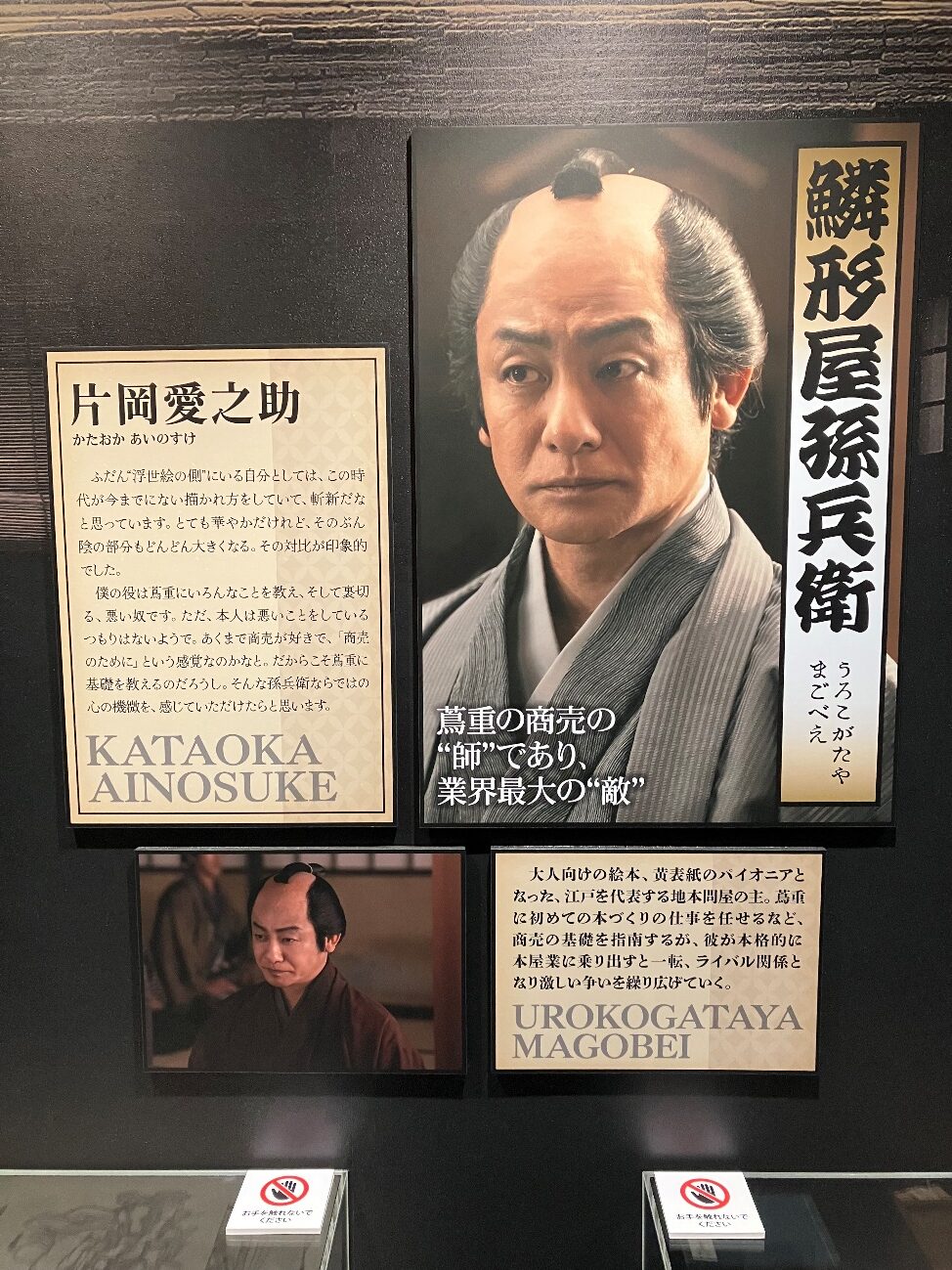

大人向けの絵本、黄表紙のパイオニアとなった、江戸を代表する地本問屋の主。

蔦重に初めての本づくりの仕事を任せるなど、商売の基礎を指南するが、彼が本格的に本屋業に乗り出すと一転、 ライバル関係となり激しい争いを繰り広げていく。

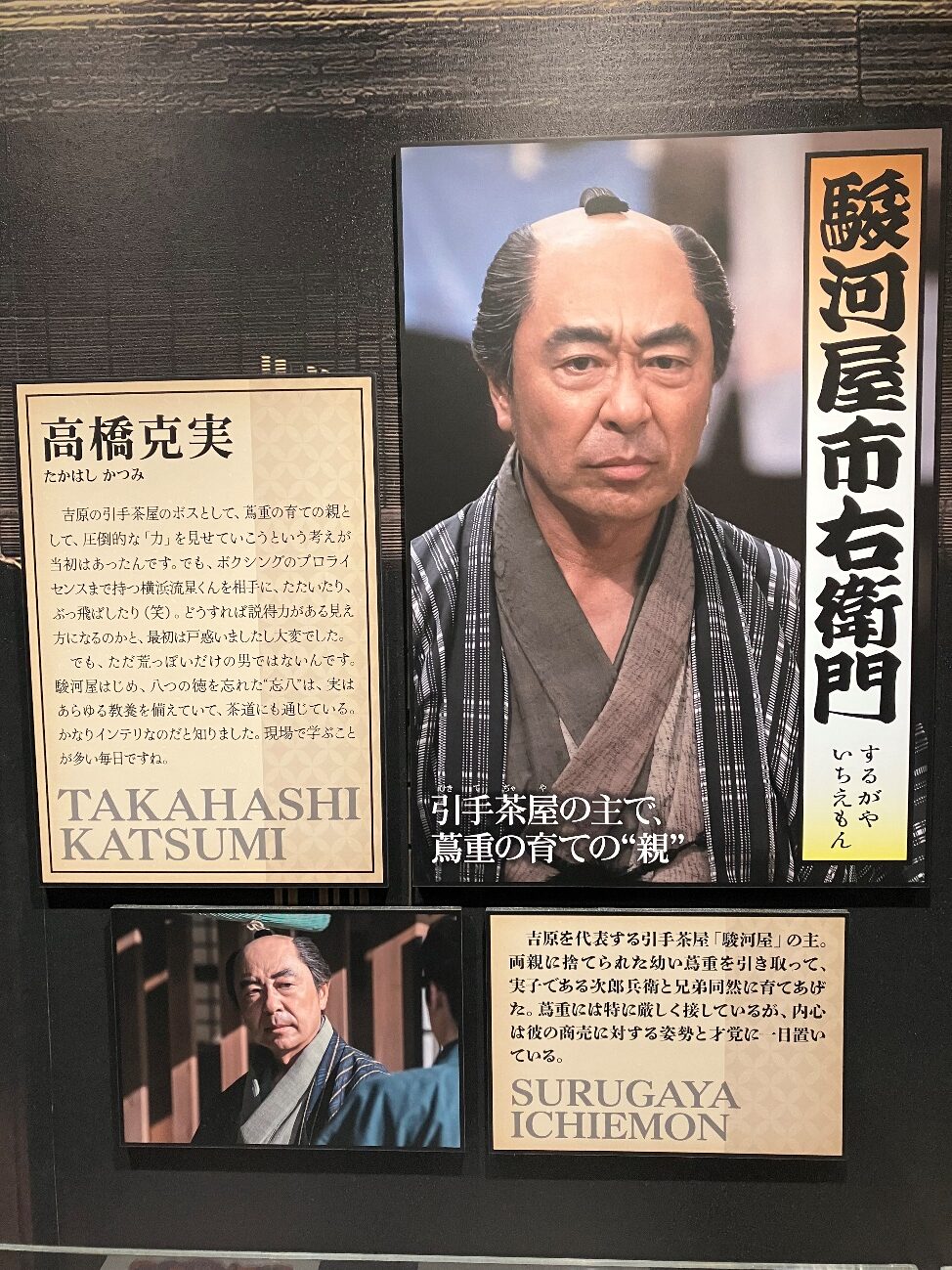

吉原を代表する引手茶屋 「駿河屋」の主。

両親に捨てられた幼い蔦重を引き取って、実子である次郎兵衛と兄弟同然に育てあげた。

蔦重には特に厳しく接しているが、内心は彼の商売に対する姿勢と才覚に一目置いている。

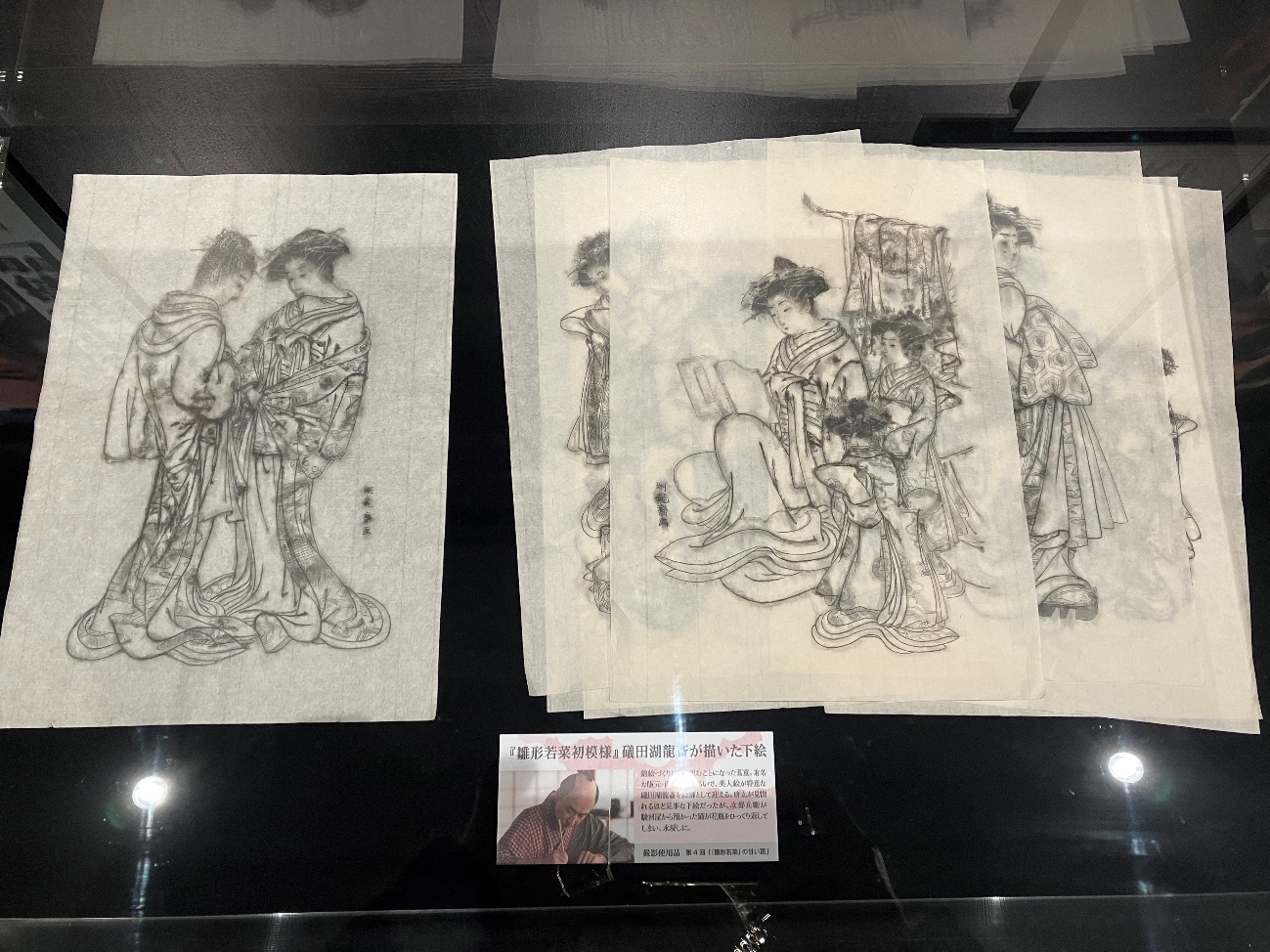

『雛形若菜初模様』 礒田湖龍斎が描いた下絵

錦絵づくり 組むことになった蔦重。有名な版元・西村屋与八(にしむらや・よはち)の計らいで、美人絵が得意な磯田湖龍斎を絵師として迎える。

唐丸が見惚れるほど見事な下絵だったが、次郎兵衛が駿河屋から預かった猫が花瓶をひっくり返してしまい、水浸しに。

蔦重初の錦絵 『雛形若菜初模様』 見本摺り

ついに見本摺りとなった『雛形若菜初模様』。

そのお披露目の場、絵と色彩の鮮やかさに古原の親父たちや資金元の呉服屋たちから驚嘆の声があがる。

だが蔦重と組んだ西村屋はなぜか浮かぬ顔。

そして鱗形屋や鶴屋から、思わぬ異議が飛び出した。

唐丸が見事に再現してみせた美人絵

水浸しの下絵を前に呆然とする蔦重に、絵の描き直しを申し出た唐丸 真剣な眼差しで写しを進める唐丸のから、湖龍斎のものと見紛う美しい絵が生み出される。

思わぬ才能に蔦重は「俺が当代一の絵師にしてやる!」と言うのだった。

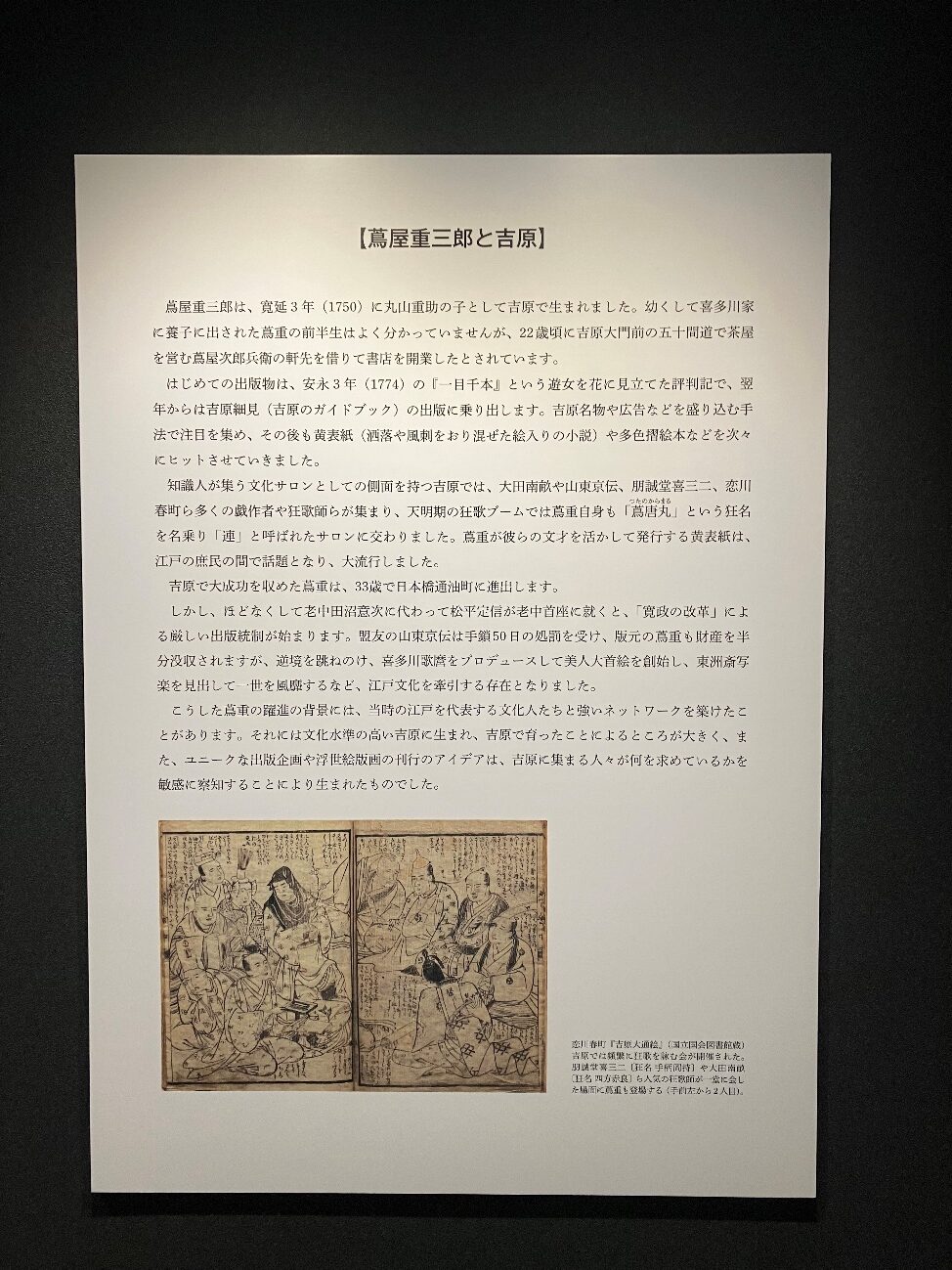

【蔦屋重三郎と吉原】

蔦屋重三郎は、 寛延3年 (1750)に丸山重助の子として吉原で生まれました。

幼くして喜多川家に養子に出された蔦重の前半生はよく分かっていませんが、 22歳頃に吉原大門前の五十間道で茶屋を営む蔦屋次郎兵衛の軒先を借りて書店を開業したとされています。

はじめての出版物は、 安永3年(1774) の 『一目千本』 という遊女を花に見立てた評判記で、翌年からは吉原細見 (吉原のガイドブック) の出版に乗り出します。

吉原名物や広告などを盛り込む手法で注目を集め、その後も黄表紙 (洒落や風刺をおり混ぜた絵入りの小説) や多色摺絵本などを次々にヒットさせていきました。

知識人が集う文化サロンとしての側面を持つ吉原では、 大田南畝や山東京伝、 朋誠堂喜三二、恋川春町ら多くの戯作者や狂歌師らが集まり、天明期の狂歌ブームでは蔦重自身も「蔦唐丸(つたのからまる)」という狂名を名乗り「連」と呼ばれたサロンに交わりました。

蔦重が彼らの文才を活かして発行する黄表紙は、江戸の庶民の間で話題となり、 大流行しました。

吉原で大成功を収めた蔦重は、33歳で日本橋通油町に進出します。

しかし、ほどなくして老中田沼意次に代わって松平定信が老中首座に就くと、 「寛政の改革」による厳しい出版統制が始まります。

盟友の山東京伝は手鎖50日の処罰を受け、 版元の蔦重も財産を半分没収されますが、 逆境を跳ねのけ、喜多川歌麿をプロデュースして美人大首絵を創始し、東洲斎写楽を見出して一世を風靡するなど、 江戸文化を牽引する存在となりました。

こうした蔦重の躍進の背景には、当時の江戸を代表する文化人たちと強いネットワークを築けたことがあります。

それには文化水準の高い吉原に生まれ、 吉原で育ったことによるところが大きく、また、ユニークな出版企画や浮世絵版画の刊行のアイデアは、 吉原に集まる人々が何を求めているかを敏感に察知することにより生まれたものでした。

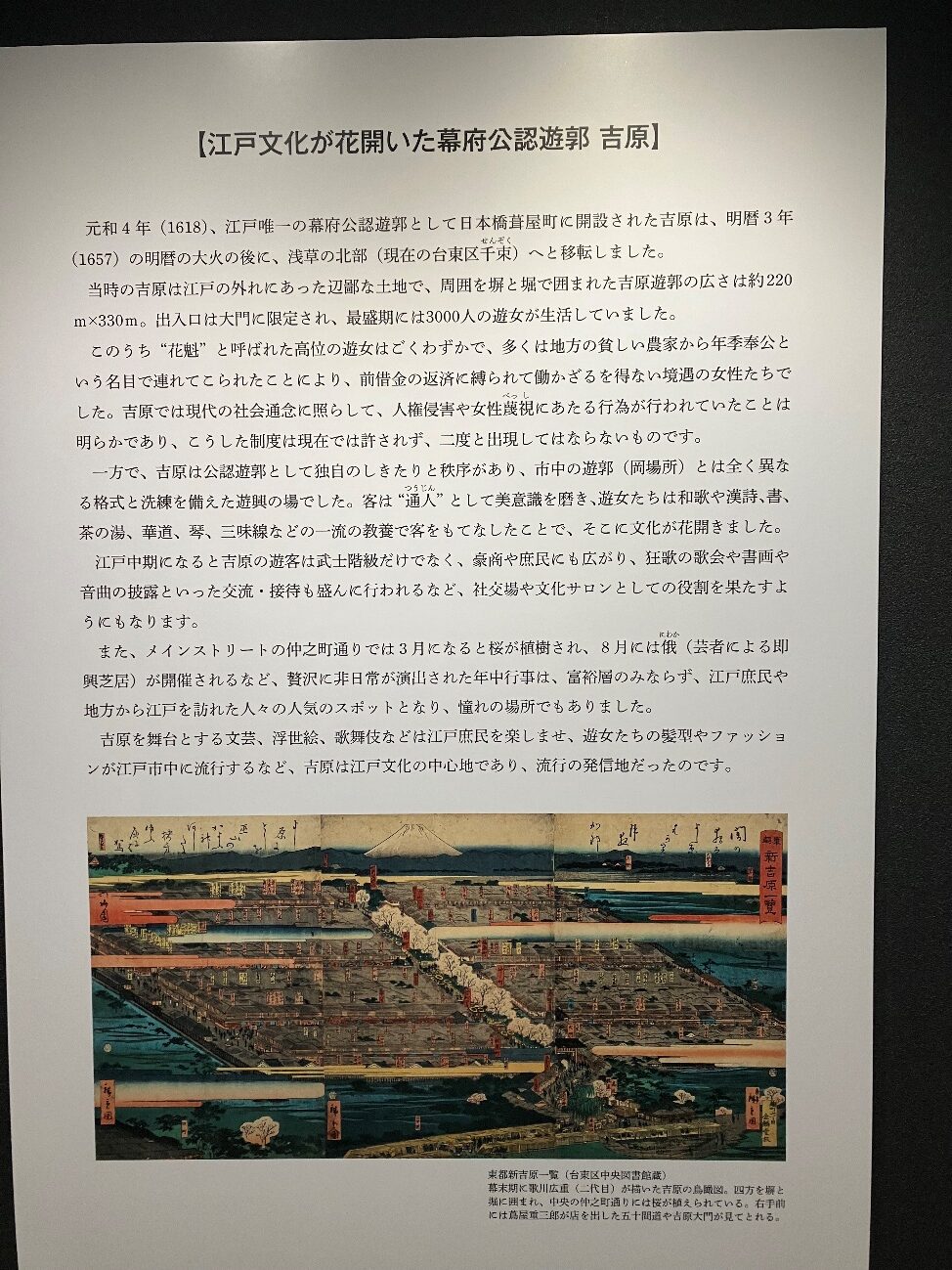

【江戸文化が花開いた幕府公認遊郭 吉原】

元和4年(1618) 江戸唯一の幕府公認遊郭として日本橋葺屋町に開設された吉原は、明暦3年(1657)の明暦の大火の後に、浅草の北部 (現在の台東区千束) へと移転しました。

当時の吉原は江戸の外れにあった辺鄙な土地で、 周囲を塀と堀で囲まれた吉原遊郭の広さは約220m×330m。 出入口は大門に限定され、 最盛期には3000人の遊女が生活していました。

このうち“花魁” と呼ばれた高位の遊女はごくわずかで、多くは地方の貧しい農家から年季奉公という名目で連れてこられたことにより、 前借金の返済に縛られて働かざるを得ない境遇の女性たちでした。

吉原では現代の社会通念に照らして、 人権侵害や女性蔑視にあたる行為が行われていたことは明らかであり、こうした制度は現在では許されず、 二度と出現してはならないものです。

一方で、 吉原は公認遊郭として独自のしきたりと秩序があり、 市中の遊郭 (岡場所) とは全く異なる格式と洗練を備えた遊興の場でした。

客は “通人” として美意識を磨き、遊女たちは和歌や漢詩、書、茶の湯、 華道、 琴、三味線などの一流の教養で客をもてなしたことで、そこに文化が花開きました。

江戸中期になると吉原の遊客は武士階級だけでなく、 豪商や庶民にも広がり、 狂歌の歌会や書画や音曲の披露といった交流 接待も盛んに行われるなど、 社交場や文化サロンとしての役割を果たすようにもなります。

また、メインストリートの仲之町通りでは3月になると桜が植樹され、8月には俄 (にわか・芸者による即興芝居)が開催されるなど、 贅沢に非日常が演出された年中行事は、 富裕層のみならず、 江戸庶民や地方から江戸を訪れた人々の人気のスポットとなり、 憧れの場所でもありました。

吉原を舞台とする文芸、 浮世絵、 歌舞伎などは江戸庶民を楽しませ、遊女たちの髪型やファッションが江戸市中に流行するなど、 吉原は江戸文化の中心地であり、流行の発信地だったのです。

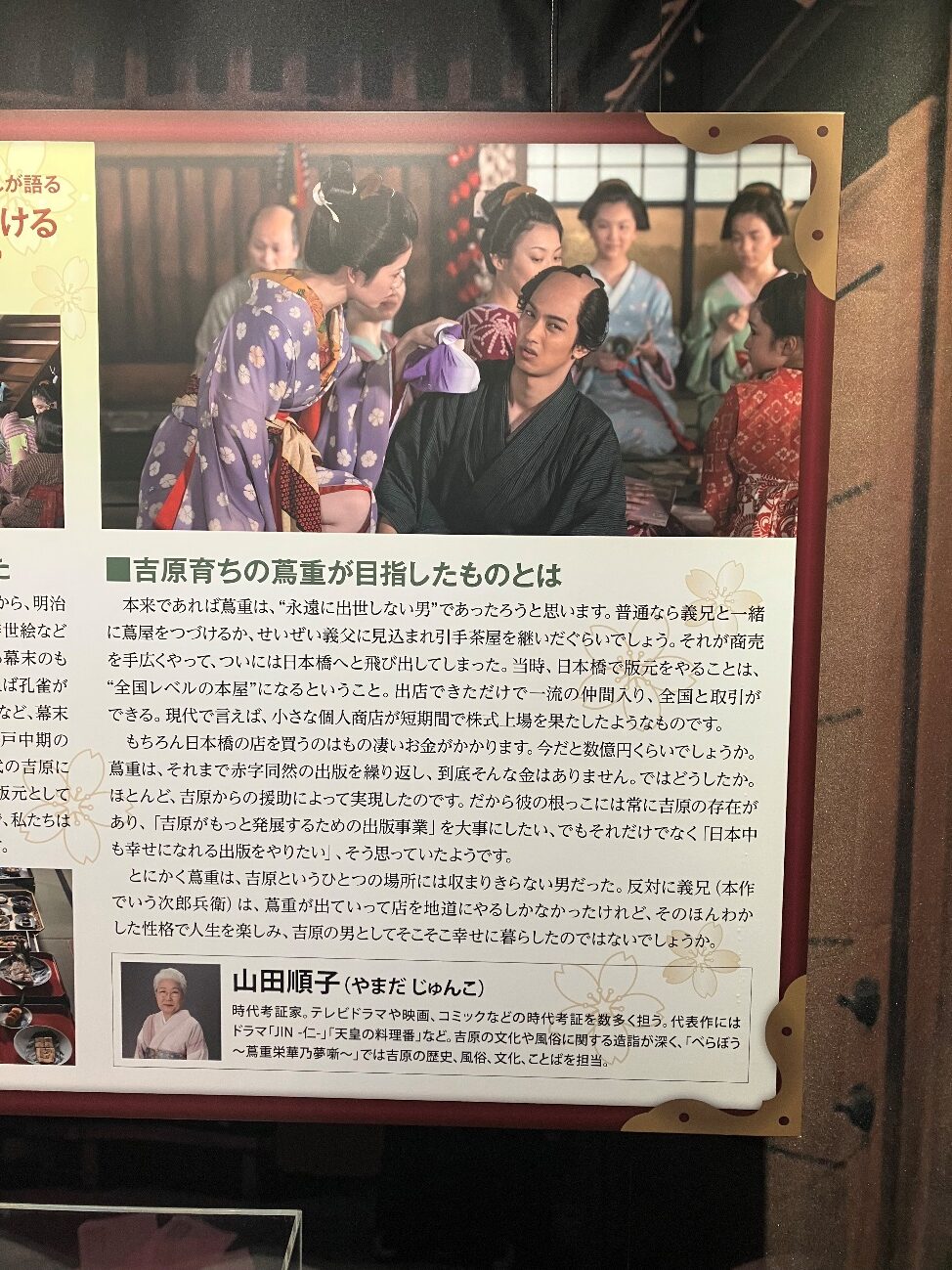

■吉原育ちの蔦重が目指したものとは

本来であれば蔦重は、“永遠に出世しない男”であったろうと思います。

普通なら義兄と一緒に蔦屋をつづけるか、せいぜい義父に見込まれ引手茶屋を継いだぐらいでしょう。

それが商売を手広くやって、ついには日本橋へと飛び出してしまった。

当時、 日本橋で版元をやることは、“全国レベルの本屋”になるということ。

出店できただけで一流の仲間入り、全国と取引ができる。

現代で言えば、 小さな個人商店が短期間で株式上場を果たしたようなものです。

もちろん日本橋の店を買うのはもの凄いお金がかかります。

今だと数億円くらいでしょうか。

蔦重は、それまで赤字同然の出版を繰り返し、 到底そんな金はありません。

ではどうしたか。

ほとんど、 吉原からの援助によって実現したのです。

だから彼の根っこには常に吉原の存在があり、 「吉原がもっと発展するための出版事業」を大事にしたい、でもそれだけでなく 「日本中も幸せになれる出版をやりたい」、そう思っていたようです。

とにかく蔦重は、 吉原というひとつの場所には収まりきらない男だった。

反対に義兄(本作でいう次郎兵衛) は、 蔦重が出ていって店を地道にやるしかなかったけれど、 そのほんわかした性格で人生を楽しみ、 吉原の男としてそこそこ幸せに暮らしたのではないでしょうか。

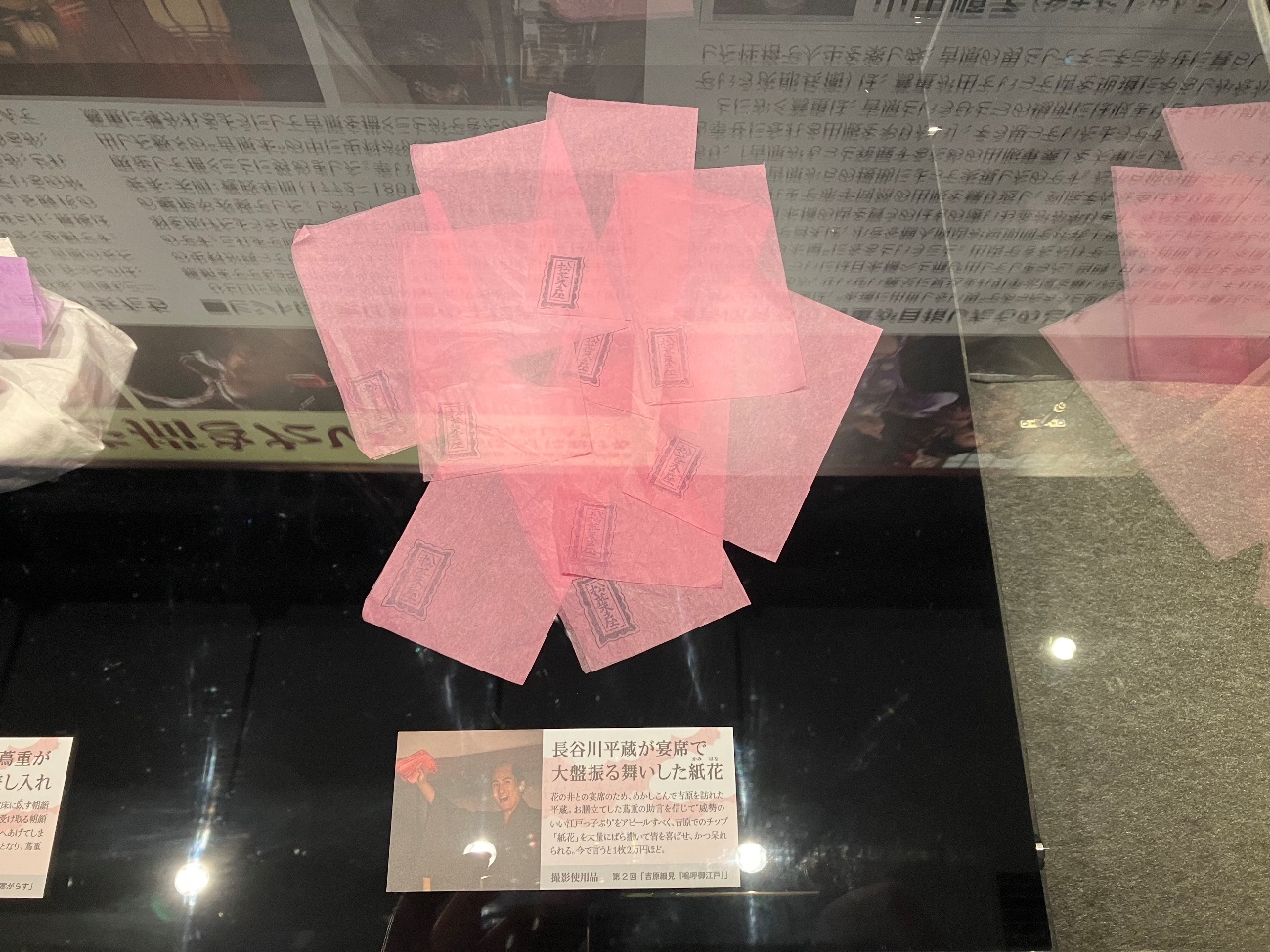

長谷川平蔵が宴席で大盤振る舞いした紙花

花の井との宴席のため、めかしこんで古原を訪れた平蔵。

お膳立てした蔦重の助言を信じて“威勢のいい江戸っ子ぶり”をアピールすべく、 吉原でのチップ「紙花」 を大量にばら撒いて皆を喜ばせ、かつ呆れられる。

今で言うと1枚2万円ほど。

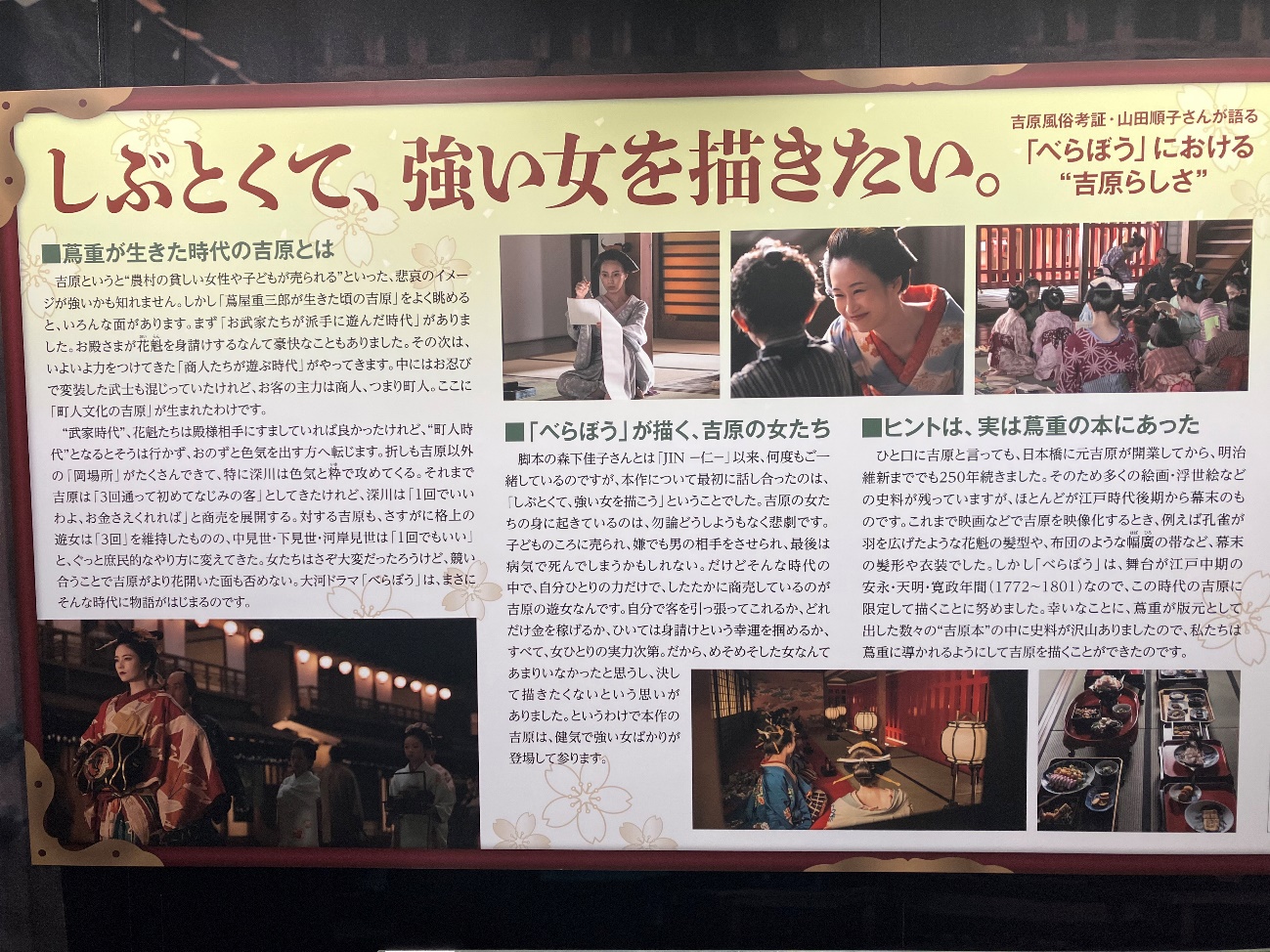

しぶとくて、強い女を描きたい。

■蔦重が生きた時代の吉原とは

吉原というと“農村の貧しい女性や子どもが売られる”といった、悲哀のイメージが強いかも知れません。

しかし 「蔦屋重三郎が生きた頃の吉原」 をよく眺めると、いろんな面があります。

まず 「お武家たちが派手に遊んだ時代」 がありました。

お殿さまが花魁を身請けするなんて豪快なこともありました。

その次は、いよいよ力をつけてきた 「商人たちが遊ぶ時代」 がやってきます。

中にはお忍びで変装した武士も混じっていたけれど、 お客の主力は商人、 つまり町人。

ここに「町人文化の吉原」 が生まれたわけです。

“武家時代” 花魁たちは殿様相手にすましていれば良かったけれど、 “町人時代”となるとそうは行かず、 おのずと色気を出す方へ転じます。

折しも吉原以外の 「岡場所」 がたくさんできて、特に深川は色気と粋で攻めてくる。

それまで吉原は「3回通って初めてなじみの客」 としてきたけれど、 深川は 「1回でいいわよ、お金さえくれれば」 と商売を展開する。

対する吉原も、さすがに格上の遊女は「3回」 を維持したものの、 中見世 下見世・河岸見世は 「1回でもいい」と、ぐっと庶民的なやり方に変えてきた。

女たちはさぞ大変だったろうけど、 競い合うことで吉原がより花開いた面も否めない。

大河ドラマ 「べらぼう」 は、まさにそんな時代に物語がはじまるのです。

1 「べらぼう」 が描く、 吉原の女たち

脚本の森下佳子さんとは 「JIN-仁-」以来、 何度もご一緒しているのですが、 本作について最初に話し合ったのは、「しぶとくて、強い女を描こう」 ということでした。

吉原の女たちの身に起きているのは、 勿論どうしようもなく悲劇です。

子どものころに売られ、嫌でも男の相手をさせられ、最後は病気で死んでしまうかもしれない。

だけどそんな時代の中で、自分ひとりの力だけで、したたかに商売しているのが吉原の遊女なんです。

自分で客を引っ張ってこれるか、 どれだけ金を稼げるか、ひいては身請けという幸運を掴めるか、すべて、女ひとりの実力次第。

だから、めそめそした女なんてあまりいなかったと思うし、決して描きたくないという思いがありました。

というわけで本作の吉原は、健気で強い女ばかりが登場して参ります。

吉原風俗考証・山田順子さんが語る「べらぼう」 における“吉原らしさ”

■ヒントは、実は蔦重の本にあった

ひと口に吉原と言っても、 日本橋に元吉原が開業してから、明治維新まででも250年続きました。

そのため多くの絵画・浮世絵などの史料が残っていますが、ほとんどが江戸時代後期から幕末のものです。

これまで映画などで吉原を映像化するとき、 例えば孔雀が羽を広げたような花魁の髪型や、 布団のような幅廣(はばひろ)の帯など、幕末の髪形や衣装でした。

しかし 「べらぼう」 は、 舞台が江戸中期の安永・天明・寛政年間(1772~1801) なので、 この時代の吉原に限定して描くことに努めました。

幸いなことに、 蔦重版元として出した数々の“吉原本 ” の中に史料が沢山ありましたので、私たちは蔦重に導かれるようにして吉原を描くことができたのです。

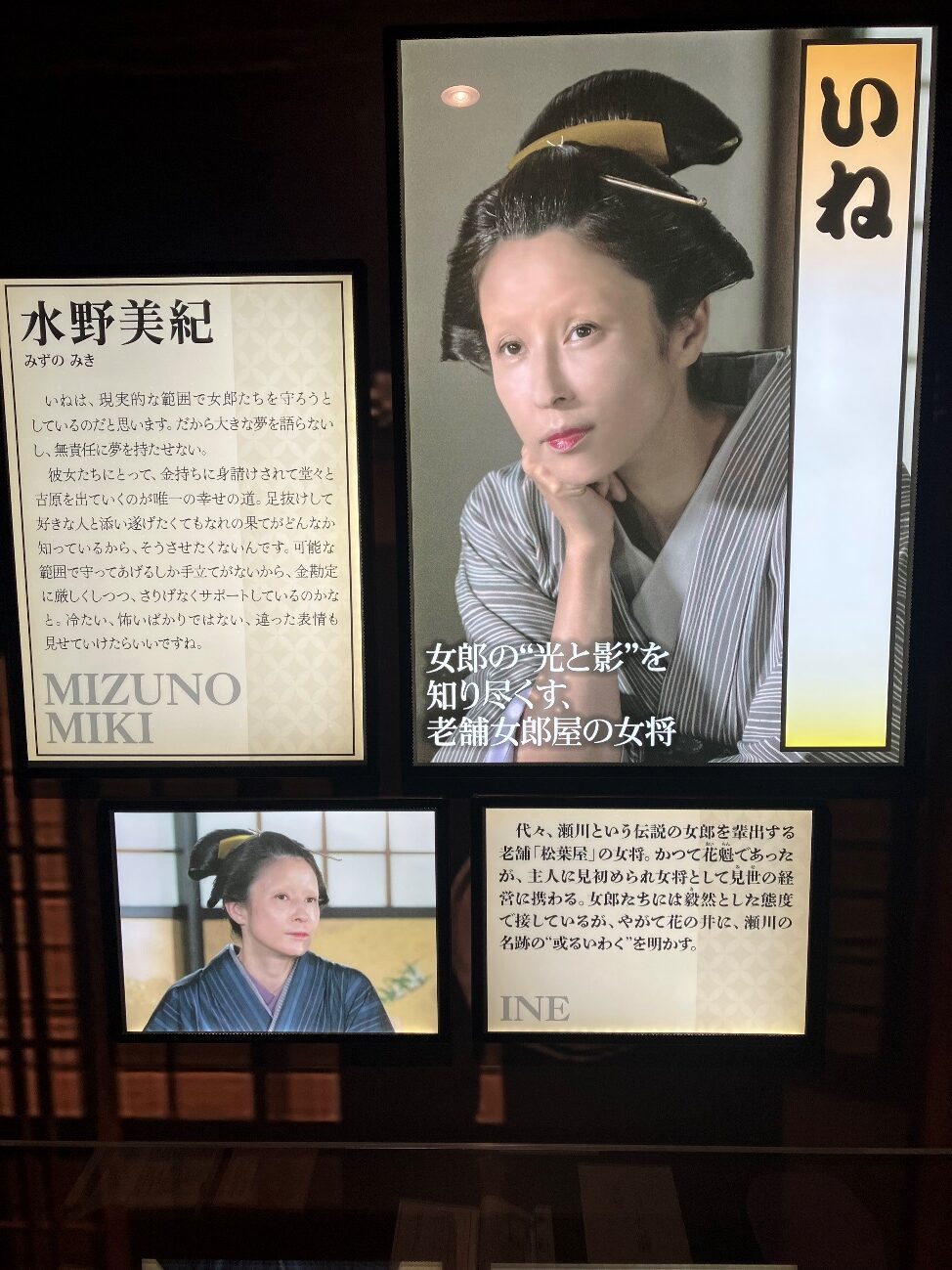

代々、 瀬川という伝説の女郎を輩出する

老舗 「松葉屋」の女将。

かつて花魁であったが、主人に見初められ女将として見世の経営に携わる。

女郎たちには毅然とした態度で接しているが、 やがて花の井に、 瀬川の名跡の“或るいわく”を明かす。

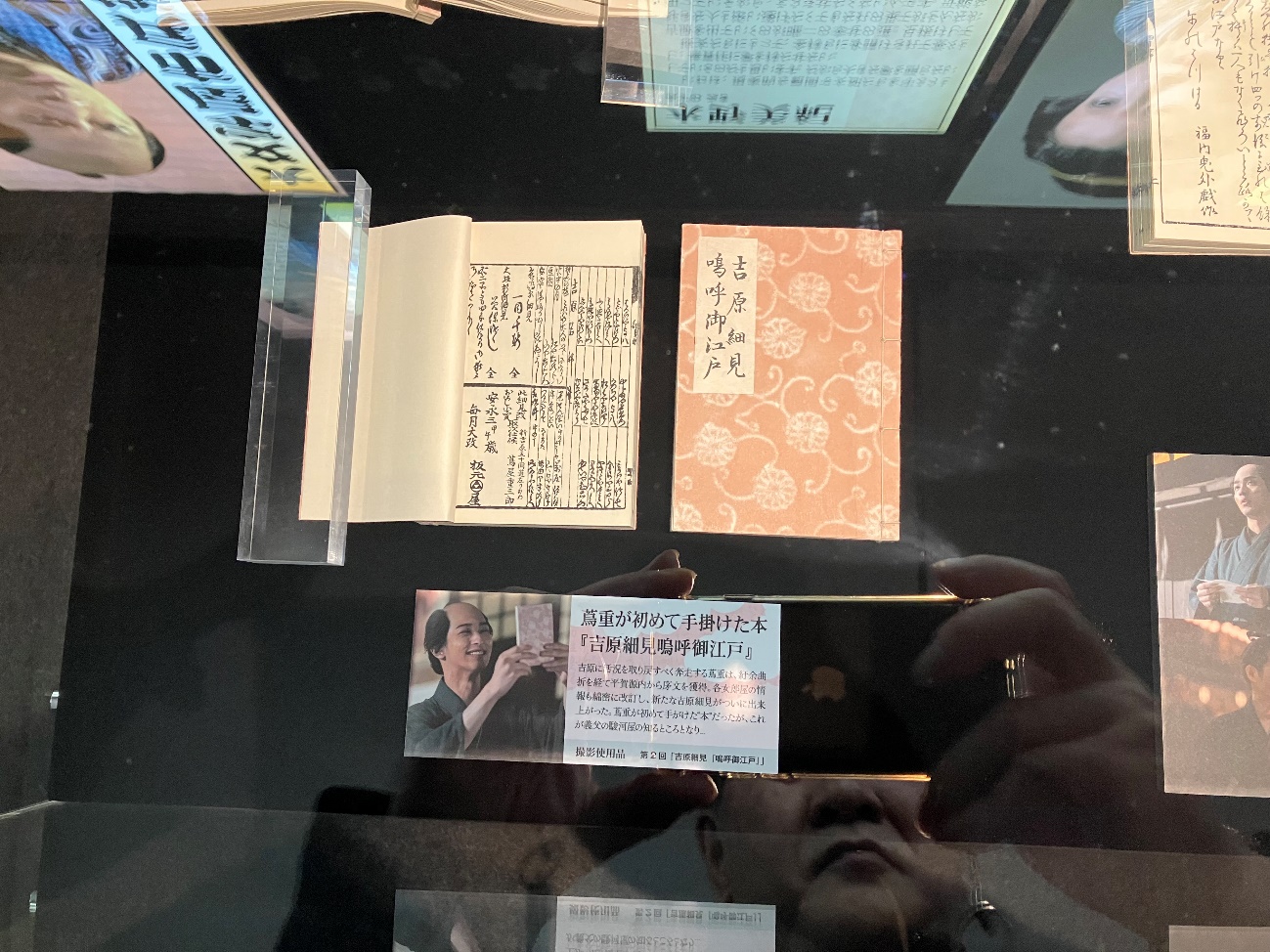

蔦重が初めて手掛けた本『吉原細見鳴呼御江戸』

吉原に活況を取り戻すべく奔走する蔦重は、 紆余曲折を経て平賀源内から序文を獲得。

各女郎屋の情報も綿密に改訂し、 新たな吉原細見がついに出来上がった。

蔦重が初めて手がけた本だったが、 これが義父の駿河屋の知るところとなり...

吉原の女郎屋 「大黒屋」 の女将。

駿河屋、松葉屋、大文字屋、 扇屋らとともに吉原を取りまとめ、 蔦重の後見となる。

のちに女郎屋を廃業し、 芸奴の見番となったあとは、蔦重が手がける本の出版に大きな影響を与えることになる。

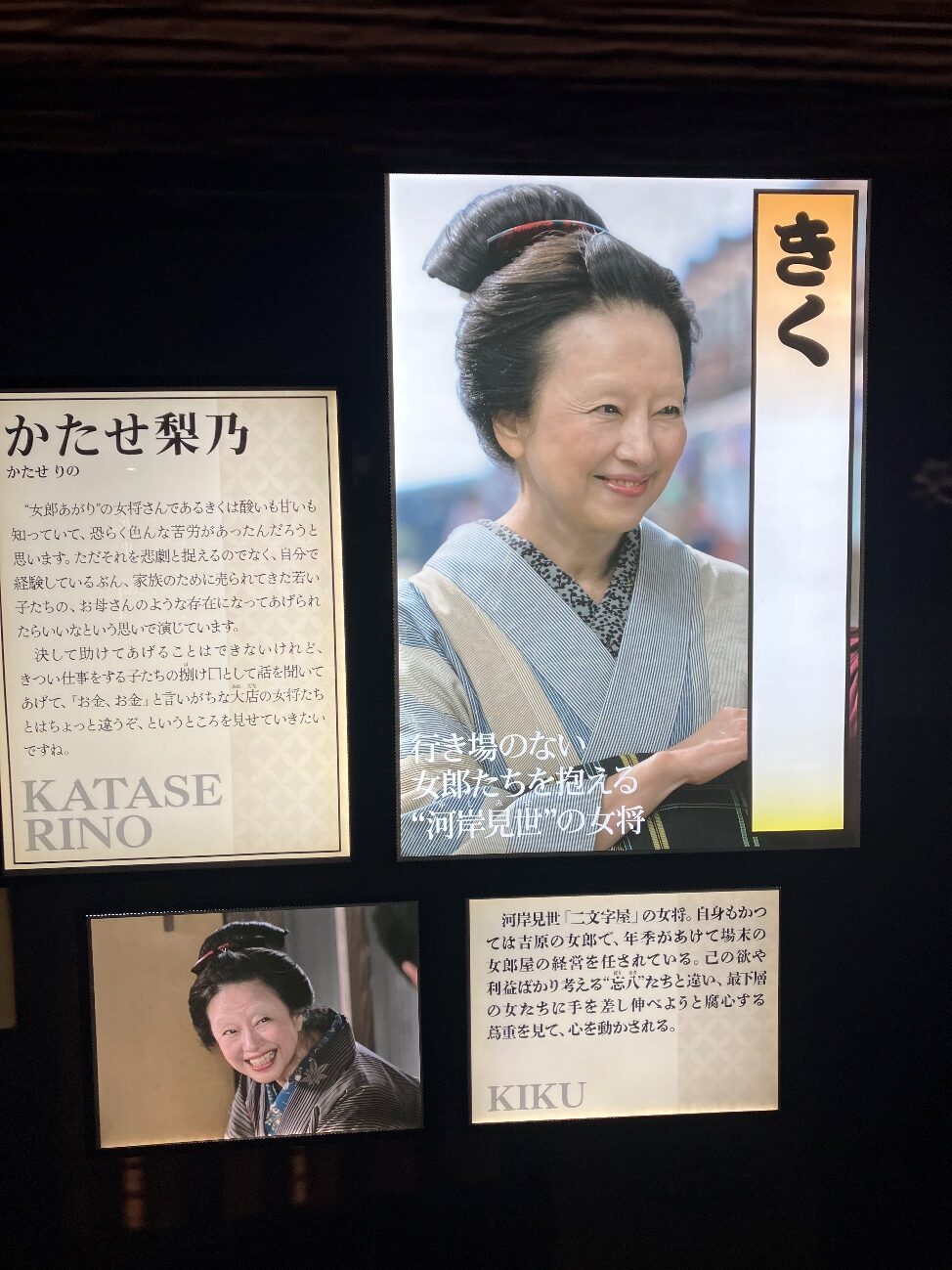

河岸見世 「二文字屋」の女将。

自身もかつては吉原の女郎で、年季があけて場末の女郎屋の経営を任されている。

己の欲や利益ばかり考える“忘八”たちと違い、最下層の女たちに手を差し伸べようと腐心する蔦重を見て、 心を動かされる。

松葉屋の“看板”花の井が「花魁道中」で魅せる豪華絢爛の装い。

平安時代に上流貴族が楽しんだという唐紅花色の着物をまとい、帯には吉祥紋として名高い鳳凰が。

髪飾り、歩き方を含めての彼女の立ち居振る舞いは、ただ派手なのではなく女郎の生きざまのようなものを感じさせる。

第1回「ありがた山の寒がらす」ほか