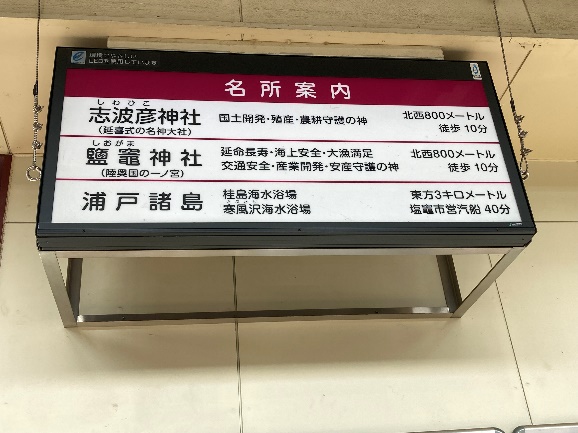

「仙台に行ったら 鹽竈神社に行ってみたい」と思っていた私。

その機会がついにやってきました。

しかし 調べてみると「鹽竈神社(しおがまじんじゃ)」がたくさんある。

宮城県神社庁で検索すると8か所も。

仙台市内にある「鹽竈神社」は、

塩釜の鹽竈大明神(塩竈神社)を修造する際の仮宮として建てられ、

1680年に鹽竈神社が完成して御神体は塩釜に移されたが、『鹽竈神』を尊拝する町内の氏子たちが、新たに鹽土老翁神(しおつちのおじのおきなのかみ)を迎えて、その名を鹽竈大明神として大事に祀ってきた。

その後 開発などで移転はしたが 今なお地元の人たちに愛されています。

ということは 塩釜市の鹽竈神社が目的の神社のようです

目次

東北鎮護・陸奥国一之宮 鹽竈神社

平安時代初期、嵯峨天皇の御代に編纂された「弘仁式」に「鹽竈神を祭る料壱万束」と記され、厚い祭祀料を授かっていたことが知られます。

奈良時代国府と鎮守府を兼ねた多賀城が当神社の西南5km余の小高い丘(現在の多賀城市市川)に設けられ、その精神的支えとなって信仰されたと考えられます。

しかし全国の各社を記載した『延喜式』(927年完成)の神名帳にはその名が無はありません。

鹽竈神社は「式外社」ではありましたが中世以降、東北鎮護・海上守護の陸奥國一宮として重んじられ、奥州藤原氏や中世武家領主より厚い信仰を寄せられてきました。

特に江戸時代にはいると伊達家の尊崇は殊の外厚く、伊達政宗以降歴代の藩主は全て大神主として奉仕していました。

いまなお 地元塩釜の人々から「しおがまさま」と称され、崇め奉られています。

海上安全・大漁満足・武運長久・国家安泰・安産守護・延命長寿、交通安全、必勝・成功とありとあらゆるお願いごとを聞いてくださる神社です。

所在地: 〒985-8510 宮城県塩竈市一森山1-1

電 話: 022-367-1611

駐車場: 境内の東側から北側にかけて参拝者専用の無料駐車場が4か所 300台収容。

開閉門時間:3月~10月 午前5時~午後6時まで 11月~2月 午前5時~午後5時まで

電車:JR仙石線 本塩釜駅より表参道(表坂)の石鳥居まで徒歩約15分/東参道(裏坂)の石鳥居まで徒歩7分

自動車:三陸自動車道 利府中IC・利府塩釜ICより車で約10分 仙台港北ICより車で約15分

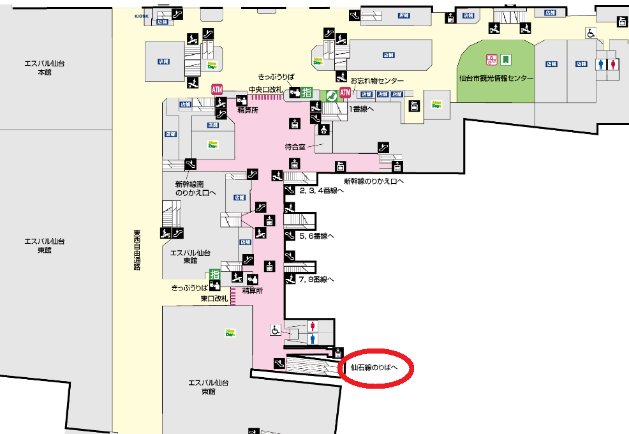

仙台駅から出発

仙台駅から電車で約30分。

JR仙石線に乗って本塩釜駅へ向かいました。

JR仙石線 仙台駅の奥の方に乗り場があります。

大きな荷物はロッカーに入れて、身軽に行くことをお勧めします。

本塩竈駅に着くと かわいい看板がお出迎え。

以前 多賀城を訪れた時 むすび丸くんには会っています。

鹽竈神社の入り口を意識した駅舎の玄関屋根。

両側の大燈籠(だいとうろう)も立派です。

大燈籠(だいとうろう)

駅舎に向かって右側の大燈籠は、鹽竈神社の国幣中社列格50年を記念し、大正13年 (1924)、町内の有力者及び町内各区の明神講からの募金により、町内2ヶ所の道標(壱番館北側に保存)とともに旧塩竈駅(現本塩釜駅)前広場に建立されたもので、「鹽竈町中」の文字が刻まれており、町をあげての取り組みであった。

また、左側の大燈籠は、昭和天皇の御即位の大典を記念し、昭和3年(1928)、 開港場明神講有志会により、同地に建立されたもので、 明治18年 (1885) の塩竈築港に始まる当地周辺の呼び名であった 「開港場」 の文字を確認することができる。

なお、明治20年 (1887) の開設当時からの駅舎は、昭和56年(1981) の仙石線の高架複線化工事による本塩釜駅の移転・開業に伴い解体されたが、 二基の大燈籠は、現駅舎の左右に移設して保存されることになり、 門前町の玄関口にふさわしい風情を醸し出している。

駅から表参道(表坂)通称 男坂まで歩いて15分ということですが、結構な石段だとか。

まずは少しでも緩やかな 東参道(裏坂・女坂)を目指します。

道路標識を頼りに進んでいくと入口らしきものが・・・。

ひたすら進んでいくと、どうも 駐車場へ向かう道のようで、気づけば石段を上ることなく参道に入っていました。

立派な社務所横から入りました。

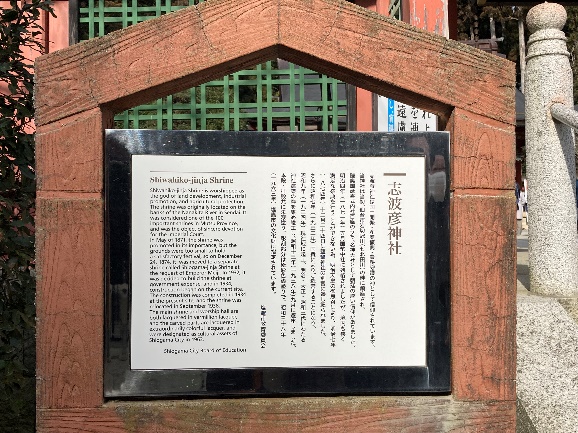

志波彦神社(しはひこじんじゃ)

真っ赤な鳥居から入ります。

志波彦神社

志波彦神社は国土開発・産業振興・農耕守護の神として信仰されています。

当神社は当初、仙台市岩切冠川(七北田川)の畔に鎮座され、陸奥国延喜式内社百座のうち、名神大社として朝廷の厚い信仰がありました。

明治四年(一八七一年) 五月国幣中社に列格されましたが、境内も狭く満足な祭典を行うことができない為、明治天皇の御思召により、明治七年(一八七四年)十二月二十四日に鹽竈神社の別宮に遷し祀られました。

さらに昭和七年(一九三二年) 国費によりご造営することになり、昭和九年(一九三四年) 現社地に起工、明治・大正・昭和三代にわたる神社建築の粋を集め竣工し、昭和十三年(一九三八年)九月に遷座しました。

本殿・拝殿共に朱漆塗り、 彫刻部分は極彩色漆塗りで、昭和三十八年(一九六三年) 塩竈市の文化財に指定されています。

塩竈市教育委員会

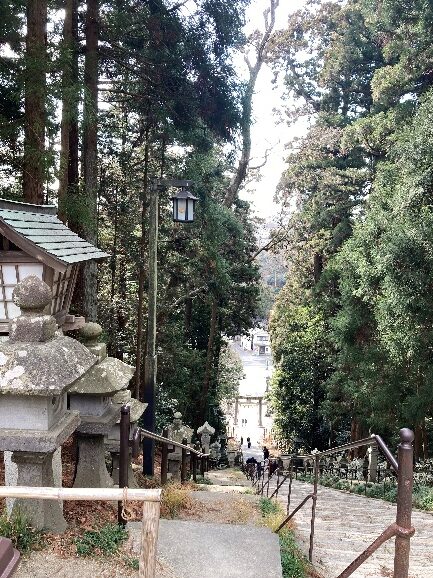

鹽竈神社 表参道

志波彦神社の赤い鳥居の右隣に石の鳥居があります。

こちらは東参道(女坂)を上った先になります。

少し行くと東神門があります。

コチラから入ってもよかったのですが、やはり 正面の表参道から入ろうと思います。

上から見た表参道(男坂)

表坂の鳥居は寛文3年(1663)伊達家4代当主 亀千代(綱村)によって建立され、現在のご社殿よりも古いです。

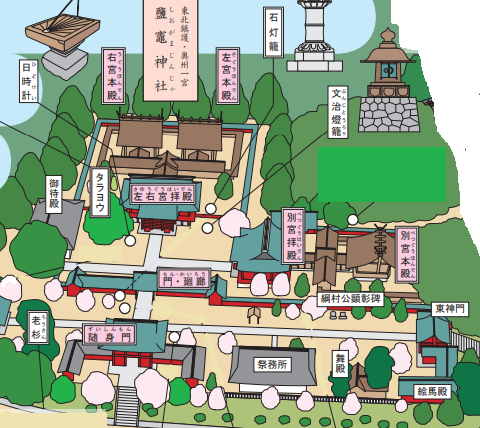

随身門(ずいしんもん)から境内に入ります。

随身門脇には 左大臣・右大臣が鎮座しています。

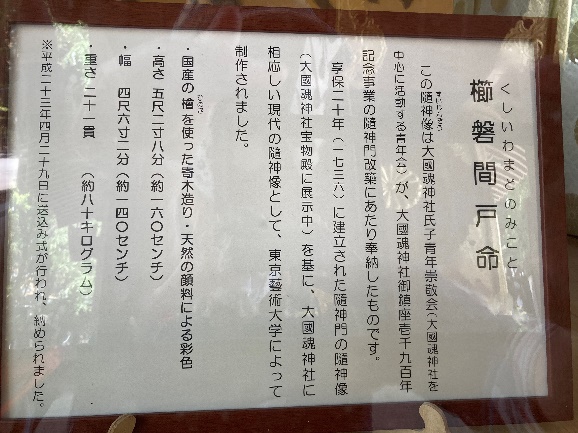

左大臣 豊磐間戸神(とよいわまどのかみ)

右大臣 奇磐間戸神(くしいわまどのかみ)

主神に従い守護するという意味で随神と呼ばれています。

以前訪れた東京府中市の大國魂神社では

になっていましたが、この随神のお姿は、おひな様の右大臣左大臣のご様相なので、

大事な本神様を守られる神様たちの名前については どちらでもよかったのかもしれませんね。

鹽竈神社 境内

鹽竈神社には別宮に主祭神たる塩土老翁神(しおつちおじのかみ)・左宮に武甕槌神(たけみかづちのかみ)・右宮に経津主神(ふつぬしのかみ)をお祀りしています。

本殿は素木造檜皮葺の三間社流造り、一方の拝殿は朱漆塗銅板葺入母屋造

平成14年 本殿・拝殿・四足門(唐門)・廻廊・随神門以下14棟と、石鳥居1基が、国の重要文化財の指定を受けています。

入って真正面が左右宮(鹿島・香取の神)ですが、まずは主祭神たる塩土老翁神をお祀りする別宮を参拝しました。

私は左宮の列へ。

鹽竈神社 見どころあれこれ

①私が興味深くみたのは境内左側にある「文化燈籠」

文化6年(1809)伊達9代藩主周宗公が蝦夷地警護の凱旋の後奉賛として寄進。塩釜市指定文化財。

細工がすごい。

・飛龍(応龍)

・唐獅子

・白澤

他にも龍・麒麟・麝香猫・像などなど 見ていて飽きません。

説明のプレートが手すりについているので、じっくり見てください。

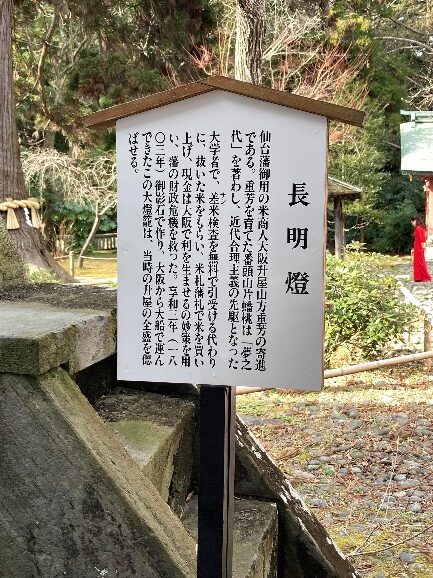

②長命燈

長明燈

仙台藩御用の米商人大阪升屋山方重芳の寄進である。

重芳を育てた番頭山片蟠桃は「夢之代」を著わし、近代合理主義の先駆となった大学者で、差米検査を無料で引受ける代わりに、抜いた米をもらい、米札藩札で米を買い上げ、現金は大阪で利を生ませるの妙策を用い、藩の財政危機を救った。

享和三年(一八〇三年) 御影石で作り、 大阪から大船で運んできたこの大燈籠は、当時の升屋の全盛を偲ばせる。

③撫で牛

残念ながら コロナ対策で「こころの中で撫でてください」と張り紙が。

心の中で撫でまわしました。

④七曲りの坂

パワースポットとしても有名な鹽竈神社。

神社の東側の神馬舎のあたりから拝殿の方向へ向かう途中にある七曲坂(ななまがりさか)

ここはご祭神の塩土老翁神(しおつちおじのかみ)が通られたと伝えられている神聖な道です。

この神様は天孫降臨や海幸彦山幸彦の神話の中で神様の行き先案内をしています。

そして人間にはなくてはならない塩の作り方を教えた神様でもあります。

この坂をのぼり、曲がるたびに心身が浄化され、参拝者の進むべき道へ案内をしてくれるパワーがあるかもしれませんね。

⑤お守り

あちこちに看板がある「うまくいくお守り」

これは、馬の蹄が9個ついていて、総じて何事も“うまくいく(九)”という心願成就のお守りです。

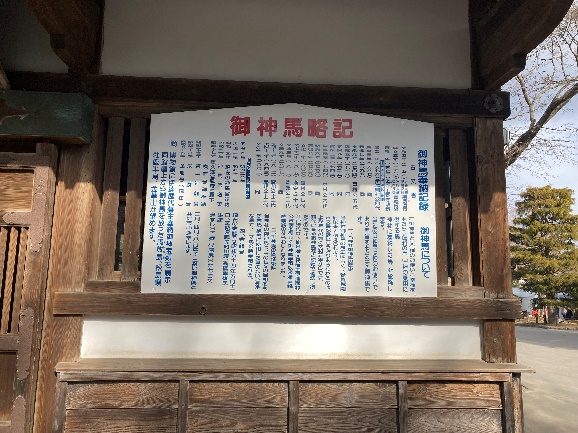

代々鹽竈神社には御神馬が仕える習わしがあり、それにちなんでいます。

塩釜神社(宮城県塩釜市)の御神馬として地元で親しまれてきた「金龍号」は2007年に死亡した。

馬齢は28歳で人間では112歳に相当する大往生だった。

次の御神馬候補は未定という。

御神馬の条件は「白い斑が7カ所ある」「乗馬やひき馬に使われたことがない」などで、まれにしか現れないとされている。

帰りは東参道「女坂」

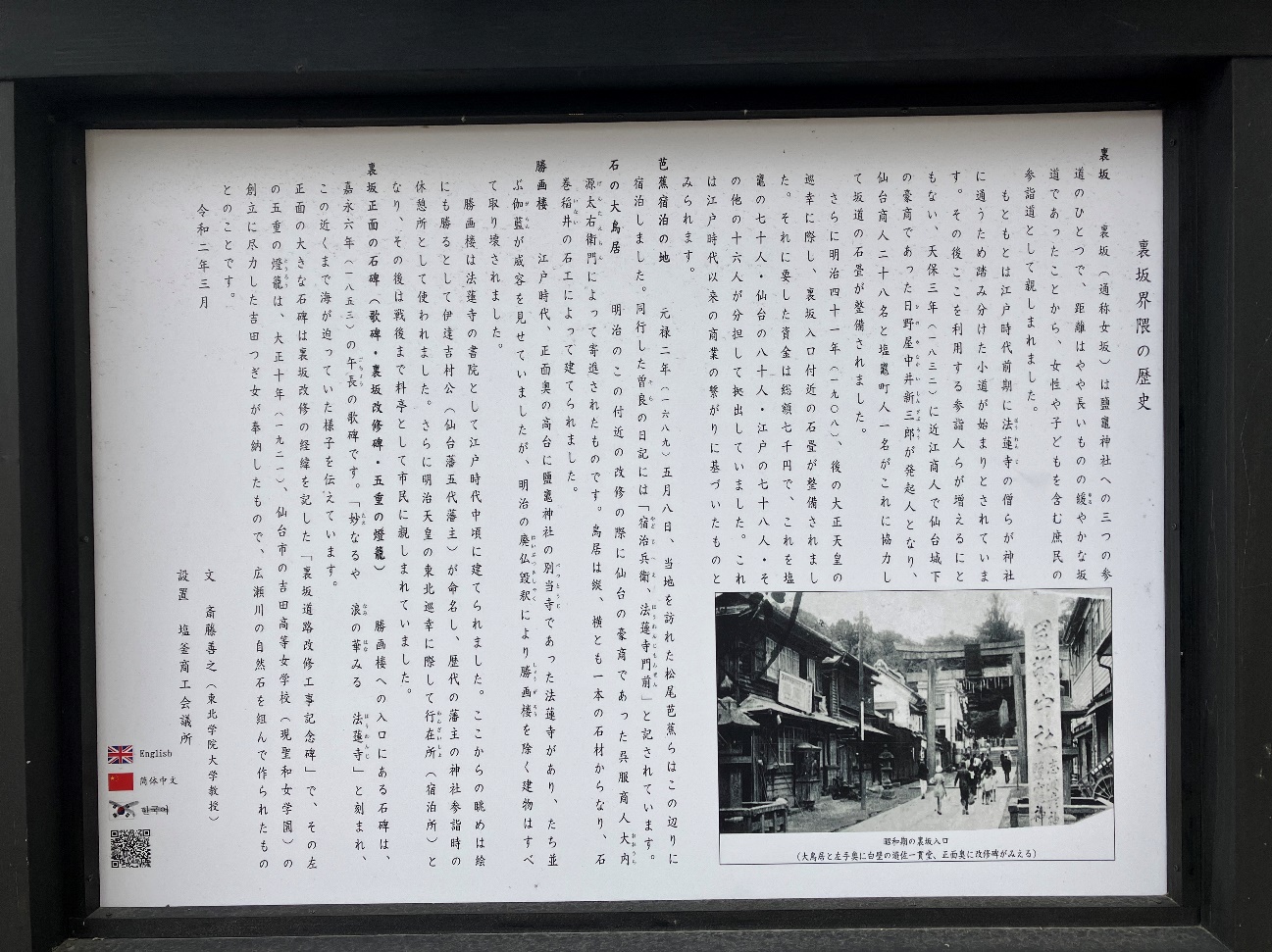

裏坂界隈の歴史

裏坂(通称女坂) は鹽竃神社への三つの参道のひとつで、距離はやや長いも のの緩やかな坂道であったことから、女性や子どもを含む庶民の参詣道として親しまれました。

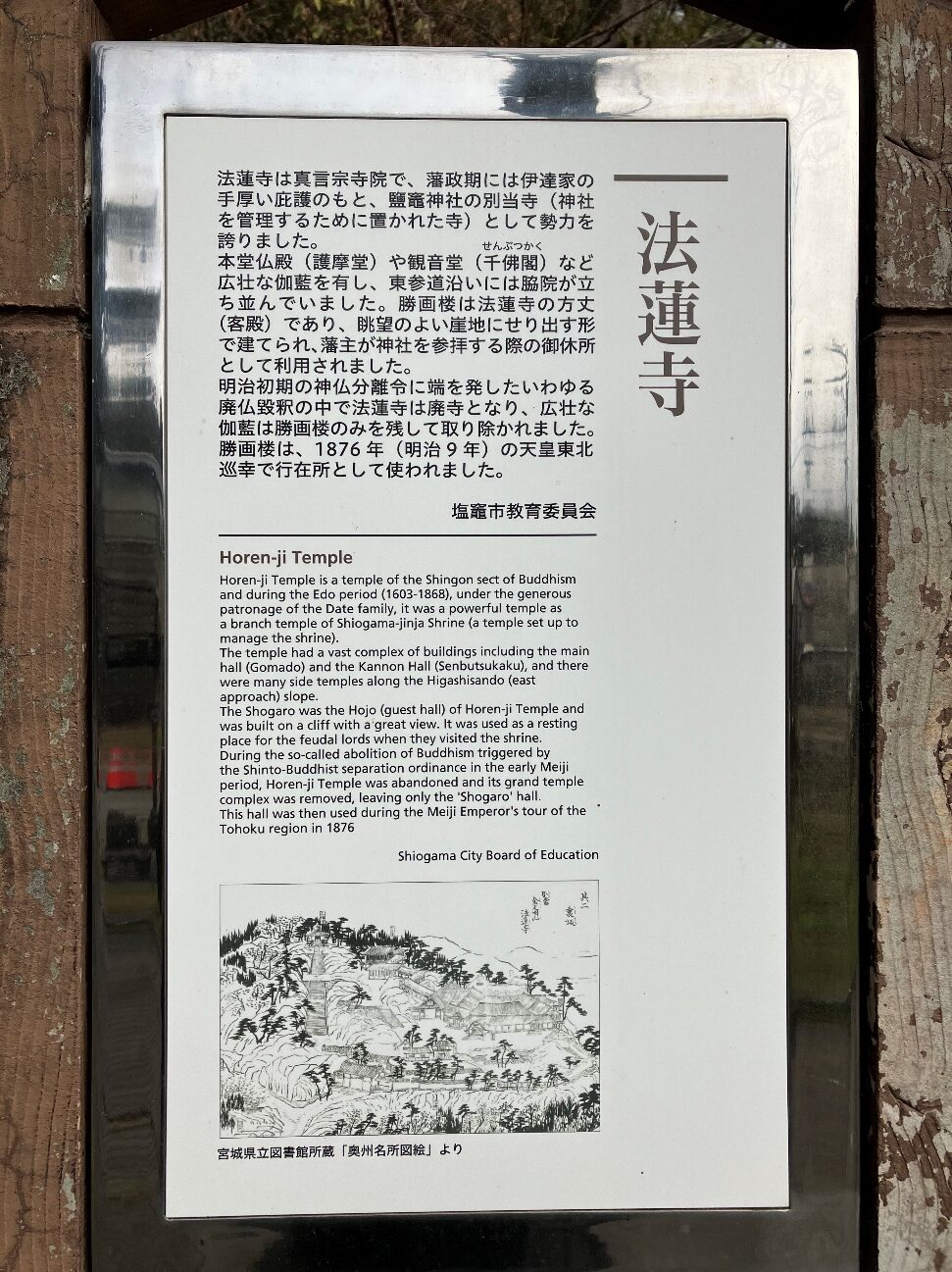

もともとは江戸時代 前期に法蓮寺の僧らが神社に通うため踏み分けた小道が始まりとされています。

その後ここを利用する参詣人らが増えにともない、 天保三年(一八三ニ)に近江商人で仙台城下の豪商であった日野屋中井新三郎が発起人となり、仙台商人二十八名と塩竈町人一名がこれに協力して坂道の石畳が整備されました。

さらに明治四十一年(一九〇八)、 後の大正天皇の巡幸に際し、 裏坂入口付近の石畳が整備されました。

それに要した資金は総額七千円で、 これを塩麗の七十人・仙台の八十人。江戸の七十八人・その他の十六人が分担して拠出していました。

これは江戸時代以来の商業の繋がりに基づいたものとみられます。

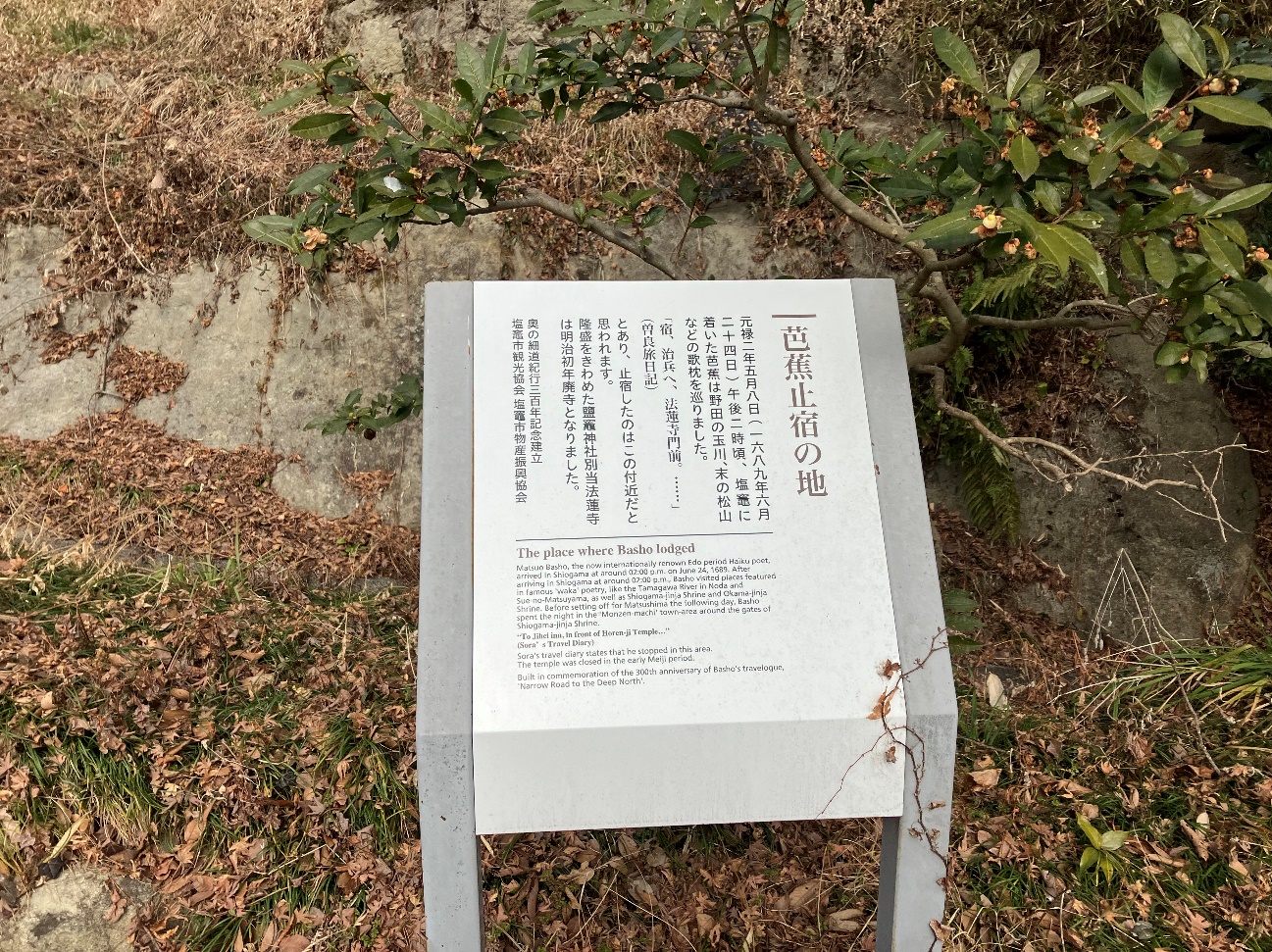

芭蕉宿泊の地

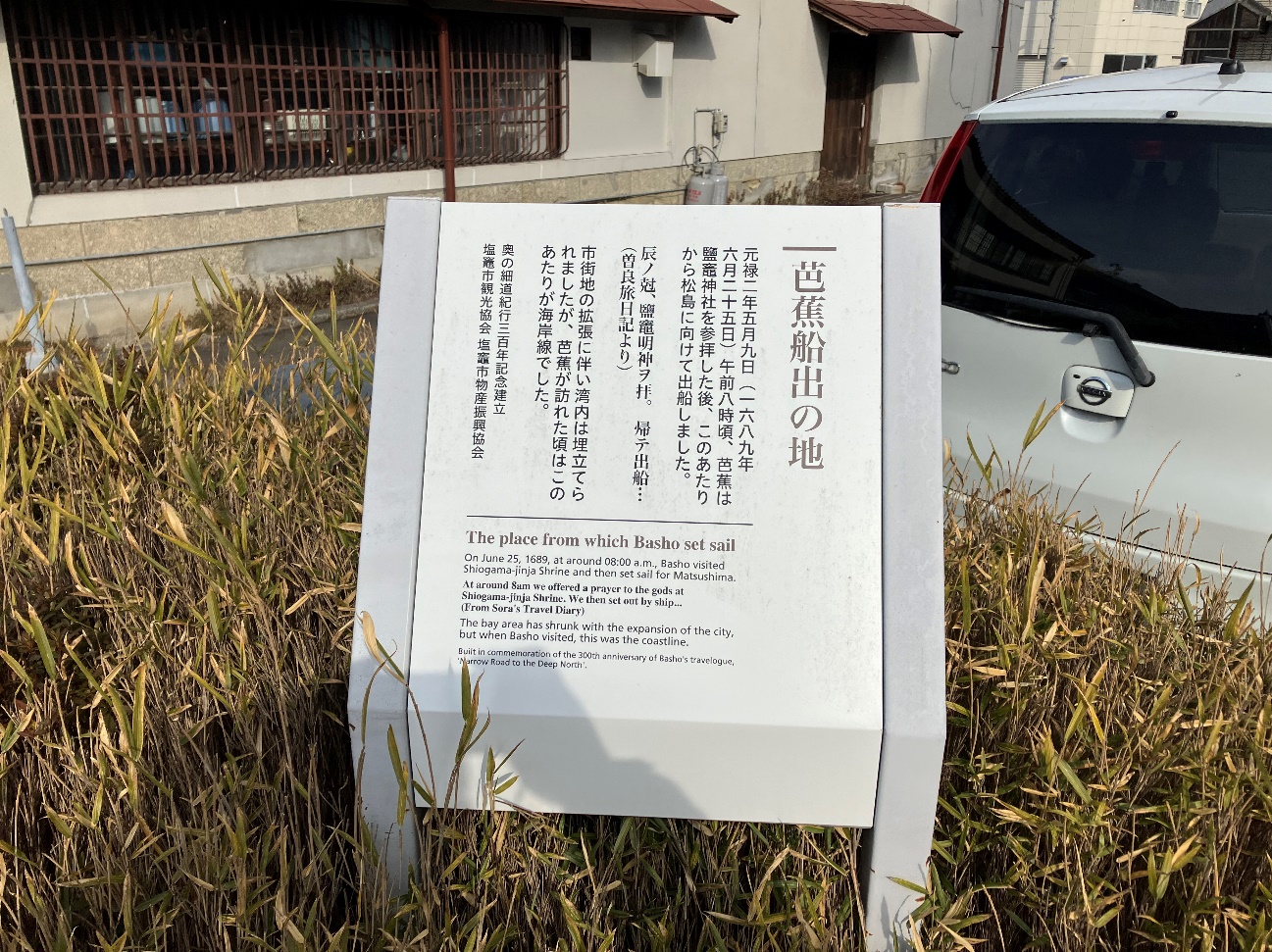

元禄二年(一六八九) 五月八日、 当地を訪れた松尾芭蕉らはこの辺りに宿泊しました。

同行した曽良の日記には「宿治兵衛、法蓮寺門前」と記されています。

石の大鳥居

明治のこの付近の改修の際に仙台の豪商であった呉服商人大内源太右衛門によって寄進されたものです。

鳥居は、縦、横とも一本の石材からなり、石巻稲井の石エによって建てられました。

勝画楼

江戸時代、正面奥の高台に鹽竃神社の別当寺であった法蓮寺があり、たち並ぶ伽藍が威容を見せていましたが、明治の廃仏毀釈により勝画楼を除く建物はすべて取り壊 れました。

勝画楼は法蓮寺書院として江戸時代中頃に建てられました。

ここからの眺めは絵にも勝るとして(仙台藩五代藩主)が命名し、歴代の藩主の神社参詣時の休憩所として使われました。

さらに明治天皇の東北巡幸に際して行在所(宿泊所)となり、その後は戦後まで料亭として市民に親しまれていました。

裏坂正面の石碑(歌碑・裏坂改修碑・五重の燈籠)

勝画楼への入口にある石碑は、嘉永六年(一八五三)の午長の歌碑です。

「妙なるや 浪の華みる 法蓮寺」 と刻まれ、この近くまで海が迫っていた様子を伝えています。

正面の大きな石碑は裏坂改修の経緯を記した「裏坂道路改修工事記念碑」 で、その左の五重の燈籠は、 大正十年(一九二一)、仙台市の吉田高等女学校 (現聖和女学園)の創立に尽力した吉田つぎ女が奉納したもので、広瀬川の自然石を組んで作られたものとのことです。

令和二年三月

文 斎藤善之 (東北学院大学教授)

設置 塩釜商工会議所

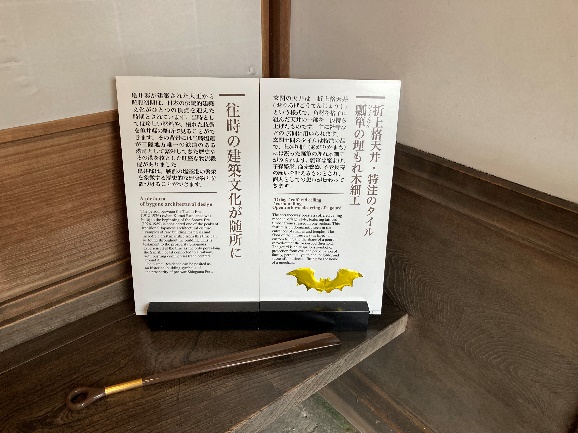

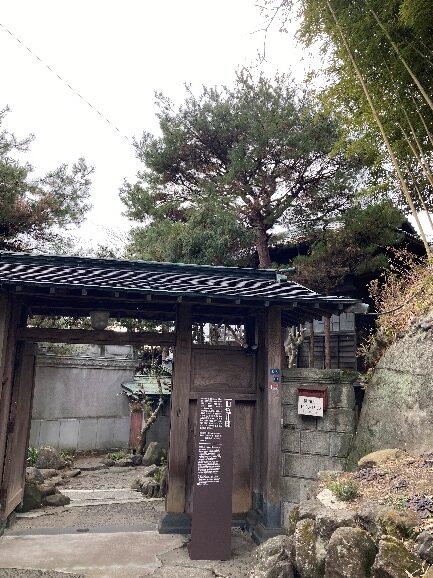

旧 亀井邸

坂の中腹に「旧 亀井邸」がありました。

東北を代表する商社であるカメイ株式会社の初代社長・亀井文平(かめい ぶんぺい)氏が、大正13年(1924)に建てた邸宅で「海商の館」と呼ばれています。

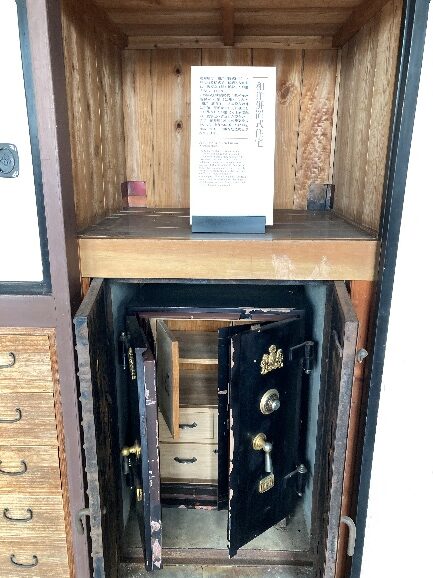

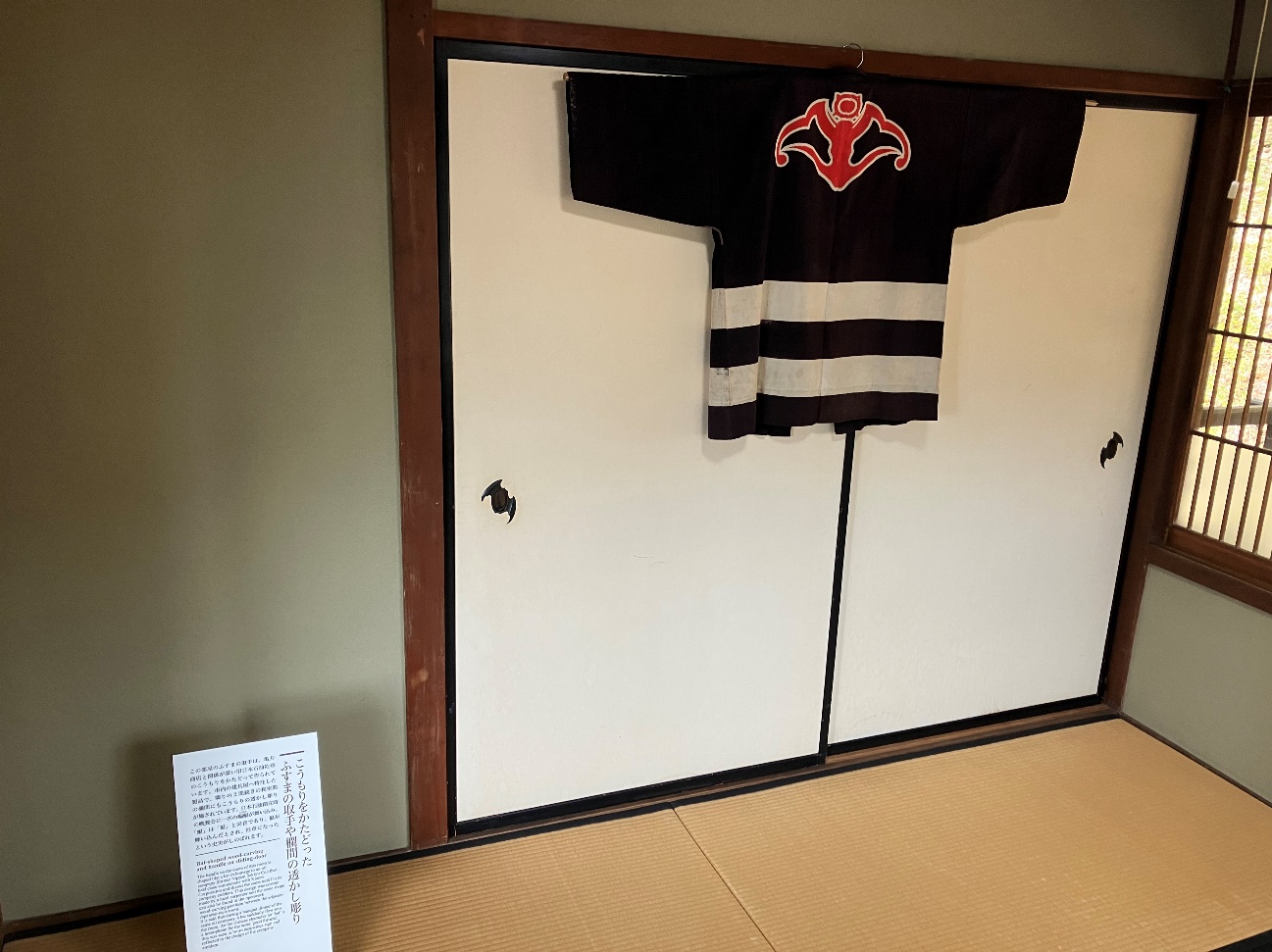

見た目は伝統的な和風建築ですが、細部に西洋建築も取り入れられた「和洋併置式」の邸宅です。

趣向を凝らした床や玄関、ふすまの取手など施主さんのこだわりに驚き、楽しめます。

【玄関】

瓢箪徳利の埋め込み細工が施された玄関板場。

「お客様をおもてなし致します」の歓迎の模様です。

星の形は、傷んできたところを補修した部分。

【調度品や建具】

少し高台になっているので 鹽竈の町が一望できます。

大正の頃の塩釜港の成長と活気を窓から見ることができたのでしょうね。

美しい細工の丸窓障子と洋風な窓。

この取手は珍しい。

お時間ある方は ぜひ訪れるといいですよ。

芭蕉止宿の地

東参道(裏坂・女坂)は古くは法連寺の社僧が鹽竈神社へ通うための小路だったそうです。

塩竈街道も歴史的建造物がいっぱい

【老舗の菓子屋「丹六園」・太田興八郎商店】

【一番館】

この辺りまで 昔は海だったようで、当時を思わせる碑があちこちに建っています。

「歴史きらめく しおがまさま」まさにその通り。

【おまけ】

朝早めに鹽竈を訪れ すっかり昼時を逃してしまった私たち。

駅中にもお寿司など売っているテイクアウトのお店があって 魅かれたのですが・・・。

やっぱりお店で座って食べたいと思い 近くの焼きそば&お好み焼き店へ。

美味しくいただいた後 電車の時間までブラブラしていると・・・・。

本塩釜駅のアクアゲート口側にイオンを発見。

お蕎麦屋さんやサイゼリアもありました。

結局 飲み物&お菓子、そして 石巻のわかめ、笹かまぼこを買って、帰路につきました。

行きたかった鹽竈神社で参拝をして、いい買い物もできて、大変満足な鹽竈旅でした。