静嘉堂文庫美術館の企画展「平安文学いとをかし」

会期 2024年11月16日から2025年1月13日

で展示された絵巻物をレポートします。

絵巻物で読む物語

中国から輸入された経巻(きょうかん)や画巻(がかん)に源流を持つ絵巻物は、 平安時代におけるやまと絵の成立と文学の盛行に伴って、物語や説話を描く媒体として日本で独自の発展を遂げました。

目次

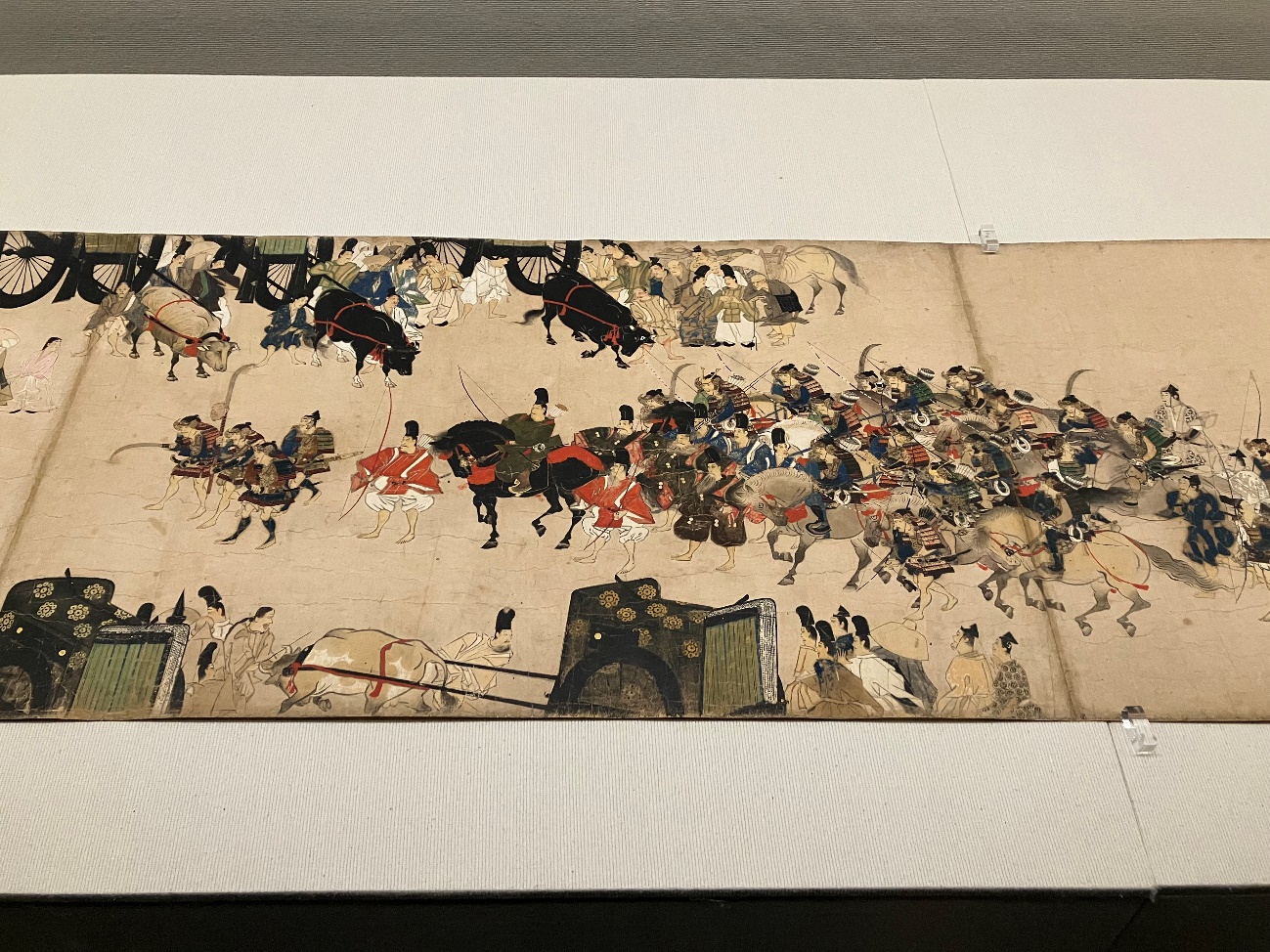

1 平治物語絵巻

『平治物語』は、平安時代末期の平治の乱を題材にした軍記物語です。

物語は、1159年に起こった平治の乱を中心に、源氏と平氏の対立を描いています。

物語の中で、源義朝と平清盛の対立がクローズアップされ、彼らの戦いとその結果が詳細に描かれています。

物語の冒頭では、平清盛が権力を握る過程が描かれています。

彼は、藤原信頼と結託して後白河法皇を幽閉し、権力を掌握します。

しかし、源義朝が反乱を起こし、平清盛に挑戦します。物語のクライマックスでは、源義朝が敗北し、彼の息子である源頼朝が伊豆に流される場面が描かれています。

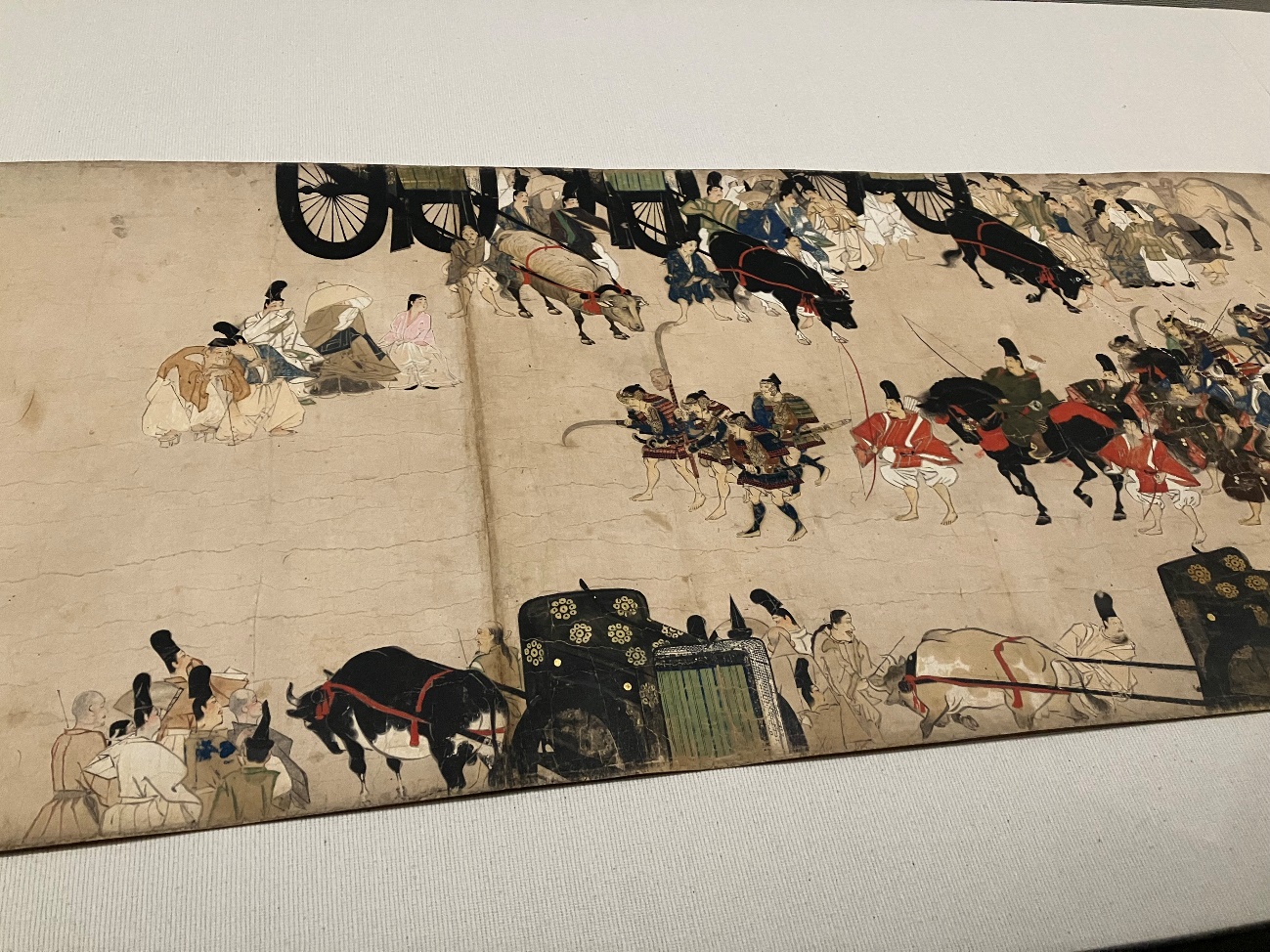

合戦絵巻の傑作

平治物語絵巻(へいじものがたりえまき) 信西巻(しん ぜいのまき)

鎌倉時代 13世紀

紙本着色 一巻

重要文化財

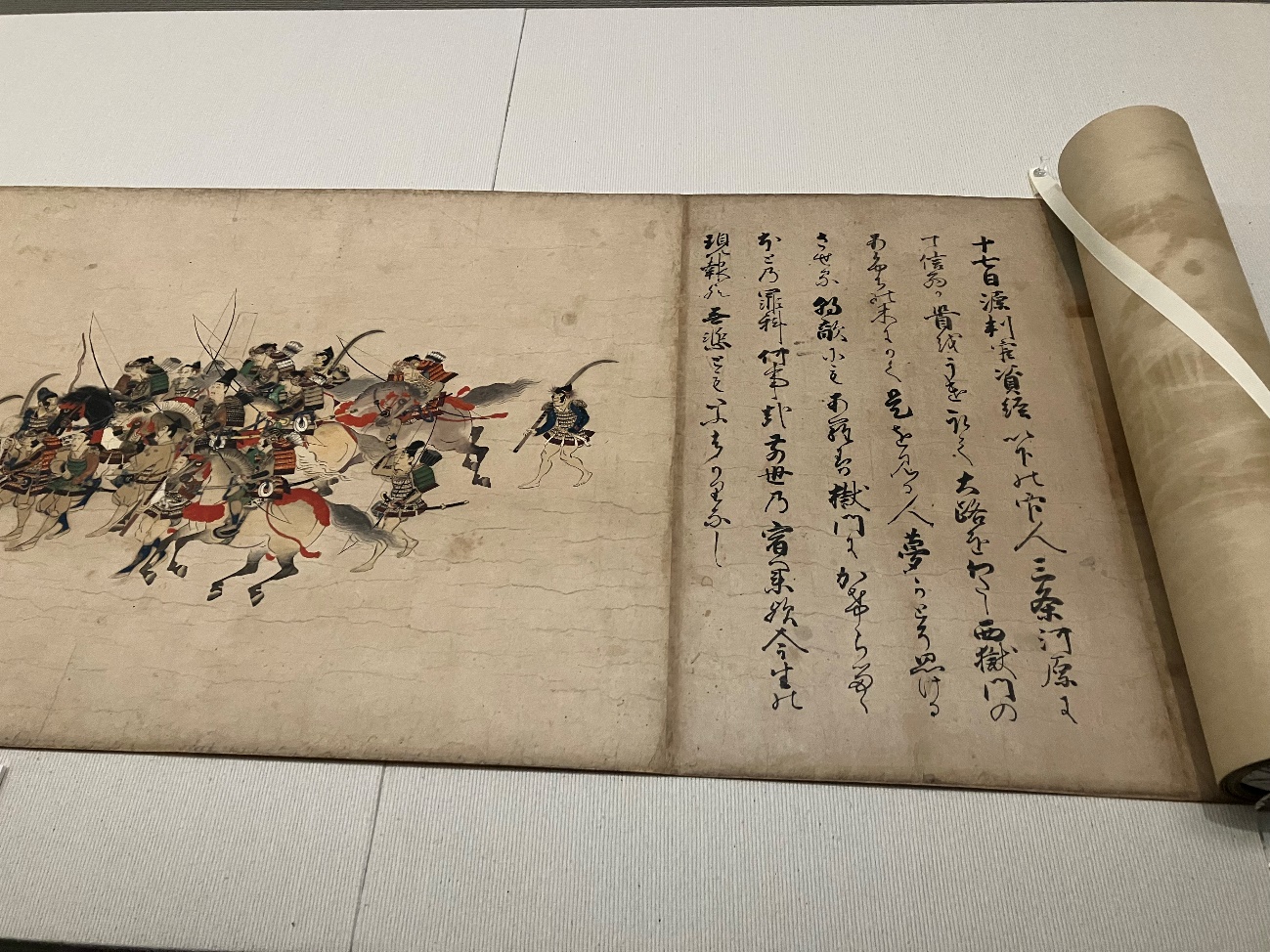

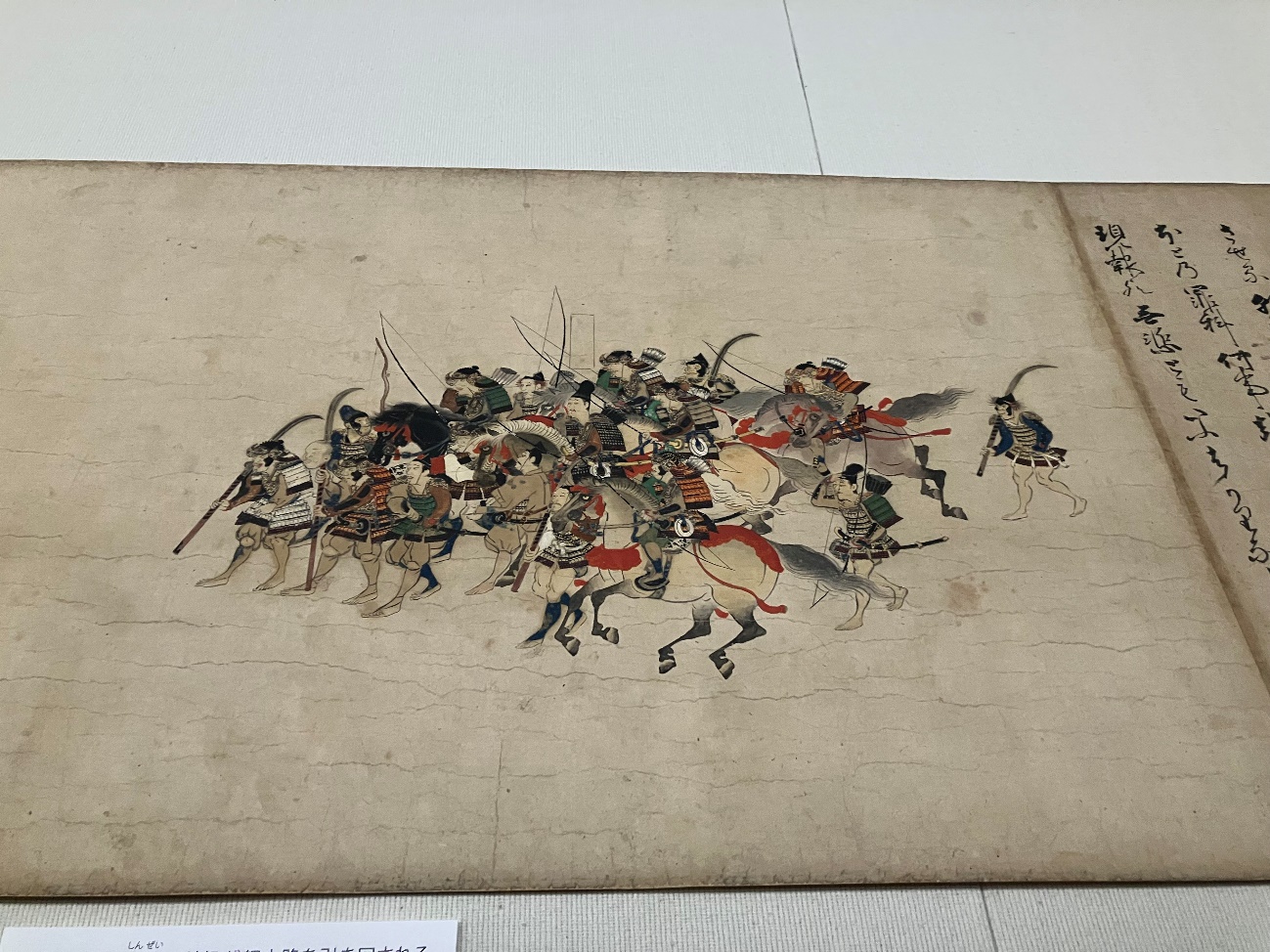

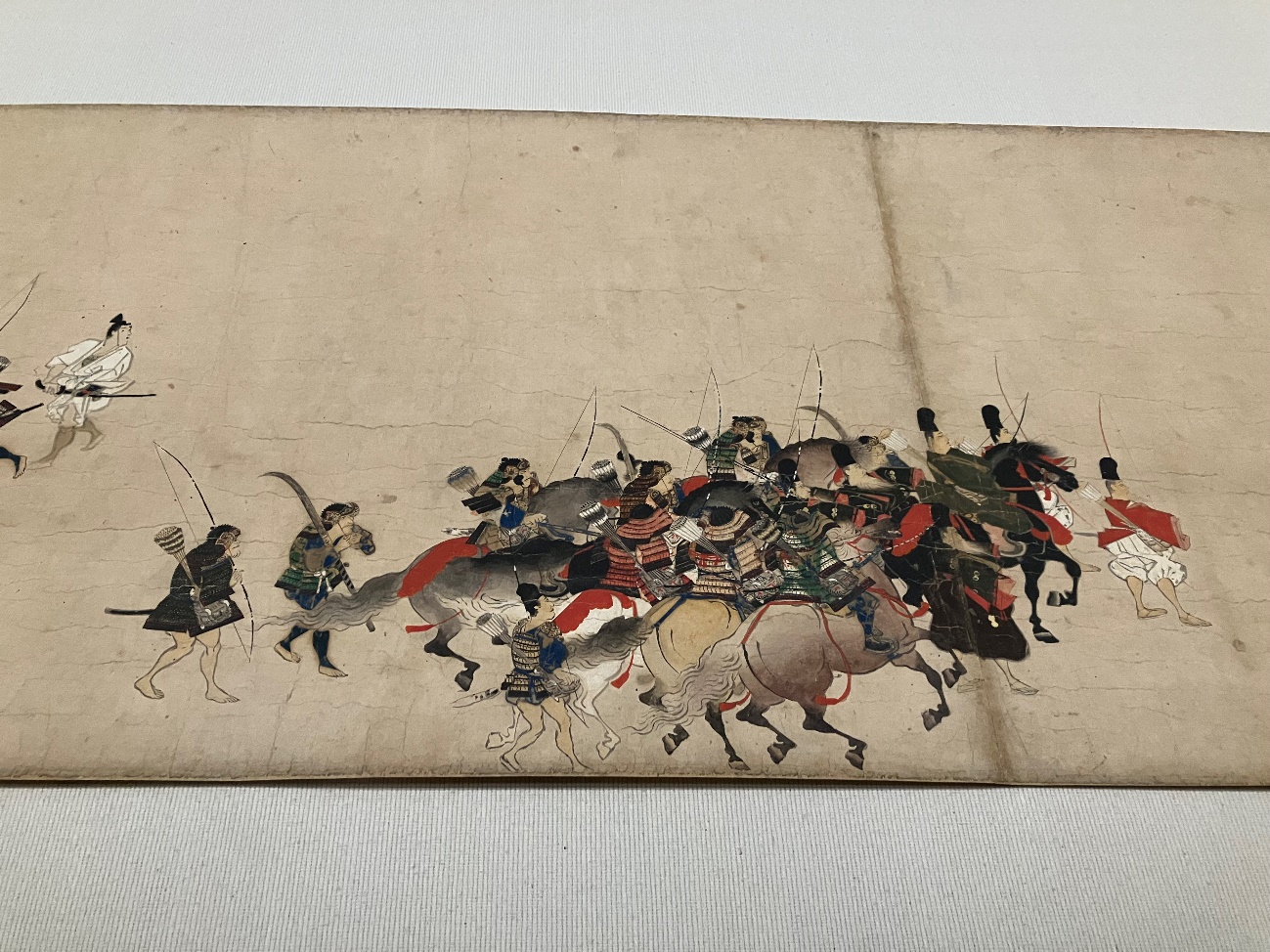

『平治物語』を主題とした絵巻で、 現在は静嘉堂所蔵の信西巻を含めた三巻と複数の断簡が伝わります。

信西巻は、 藤原信頼と源義朝に襲撃された信西が逃亡の末自害、 そして首が獄門に懸けられるまでを描いています。

躍動感と迫力に満ちた描写は合戦絵巻の中でも出色の出来であり、 鎌倉絵巻の傑作と呼ぶにふさわしい作品です。

『平治物語』の中で、信西(藤原通憲)は重要な役割を果たしています。

彼は後白河天皇の側近として、政治的な権力を握っていました。

信西は、保元の乱で後白河天皇を支え、勝利に導いたことで大きな権力を得ました。

しかし、その権力の行使が他の貴族や武士たちの反感を買い、平治の乱の引き金となりました。

平治の乱では、信西は藤原信頼や源義朝らに攻撃され、逃亡を余儀なくされました。

最終的には、彼は自害することでその生涯を終えました。

第4段―2 信西の首級が獄門にさらされる。

2 住吉物語絵巻

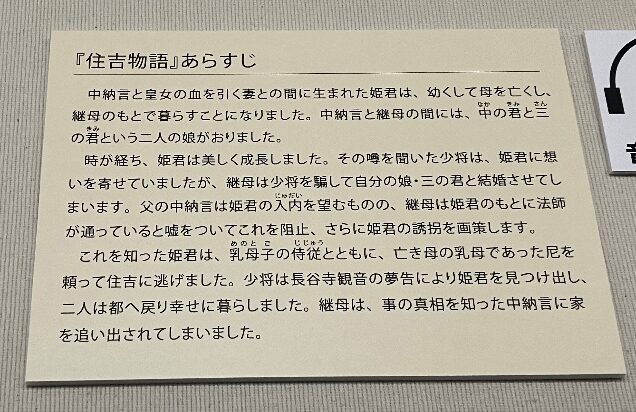

『住吉物語』 あらすじ

中納言と皇女の血を引く妻との間に生まれた姫君は、 幼くして母を亡くし、継母のもとで暮らすことになりました。

中納言と継母の間には、中の君と三の君という二人の娘がおりました。

時が経ち、姫君は美しく成長しました。

その噂を聞いた少将は、姫君に想いを寄せていましたが、 継母は少将を騙して自分の娘・三の君と結婚させてしまいます。 父の中納言は姫君の入内を望むものの、継母は姫君のもとに法師が通っていると嘘をついてこれを阻止、 さらに姫君の誘拐を画策します。

これを知った姫君は、 乳母子(めのとご)の侍従とともに、亡き母の乳母であった尼を頼って住吉に逃げました。

少将は長谷寺観音の夢告により姫君を見つけ出し、二人は都へ戻り幸せに暮らしました。 継母は、事の真相を知った中納言に家を追い出されてしまいました。

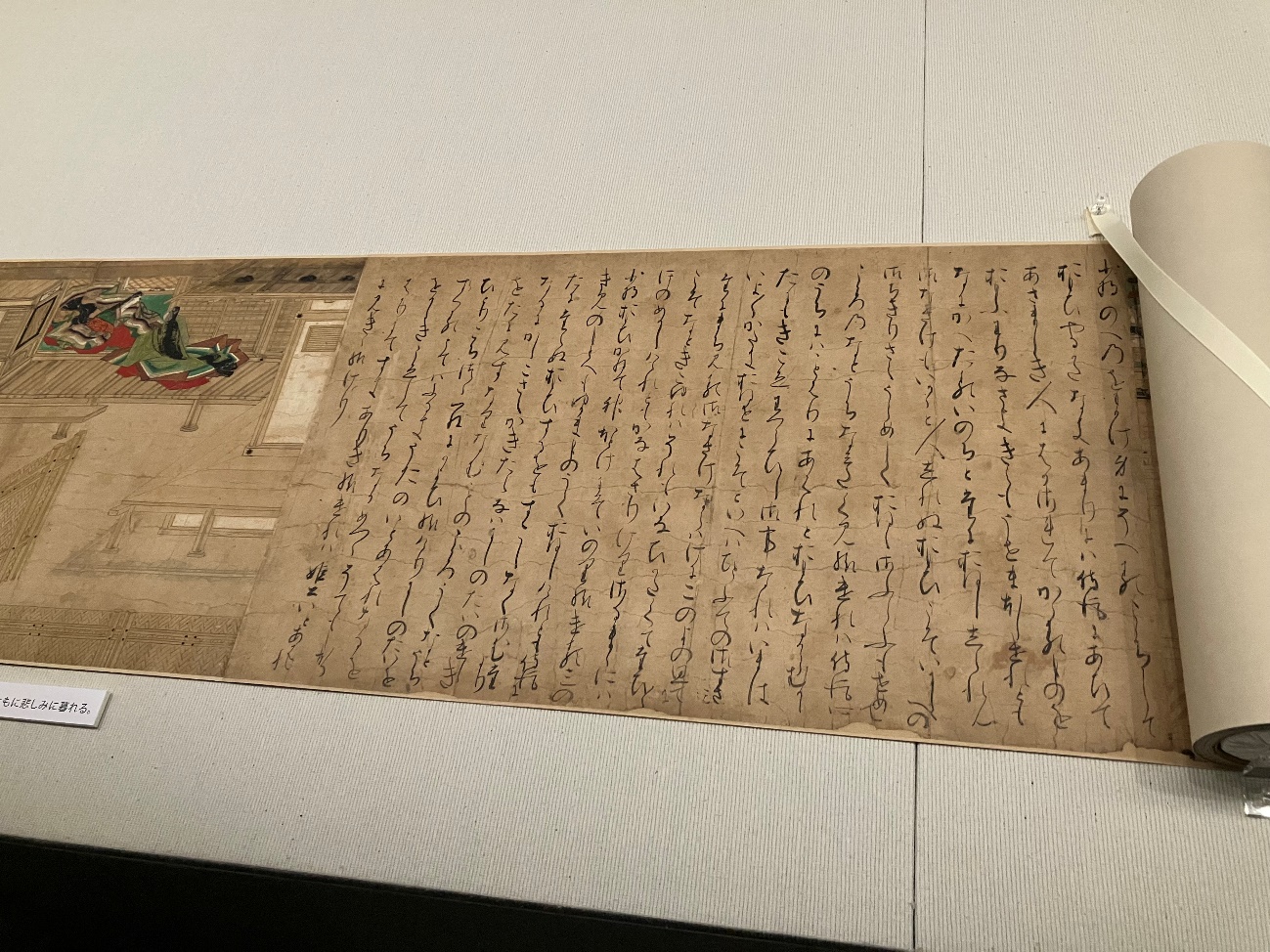

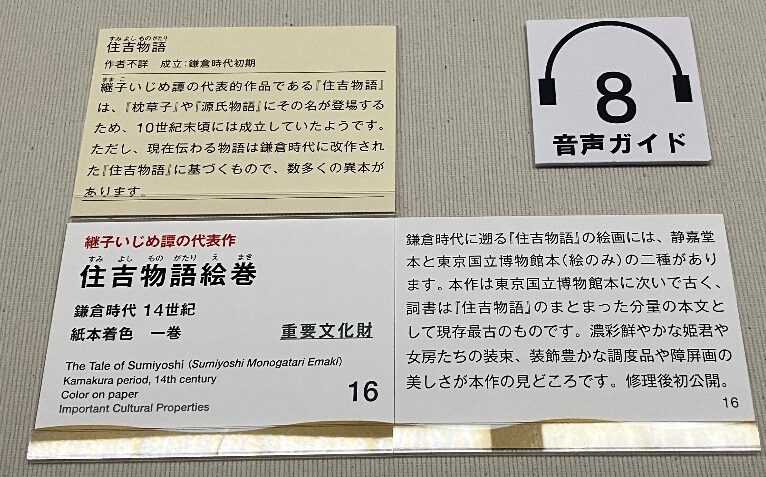

住吉物語(すみよしものがたり)

作者不詳 成立:鎌倉時代初期

継子いじめ譚の代表的作品である 『住吉物語』は、 『枕草子』 や 『源氏物語』にその名が登場するため、 10世紀末頃には成立していたようです。

ただし、 現在伝わる物語は鎌倉時代に改作された 『住吉物語』 に基づくもので、数多くの異本があります。

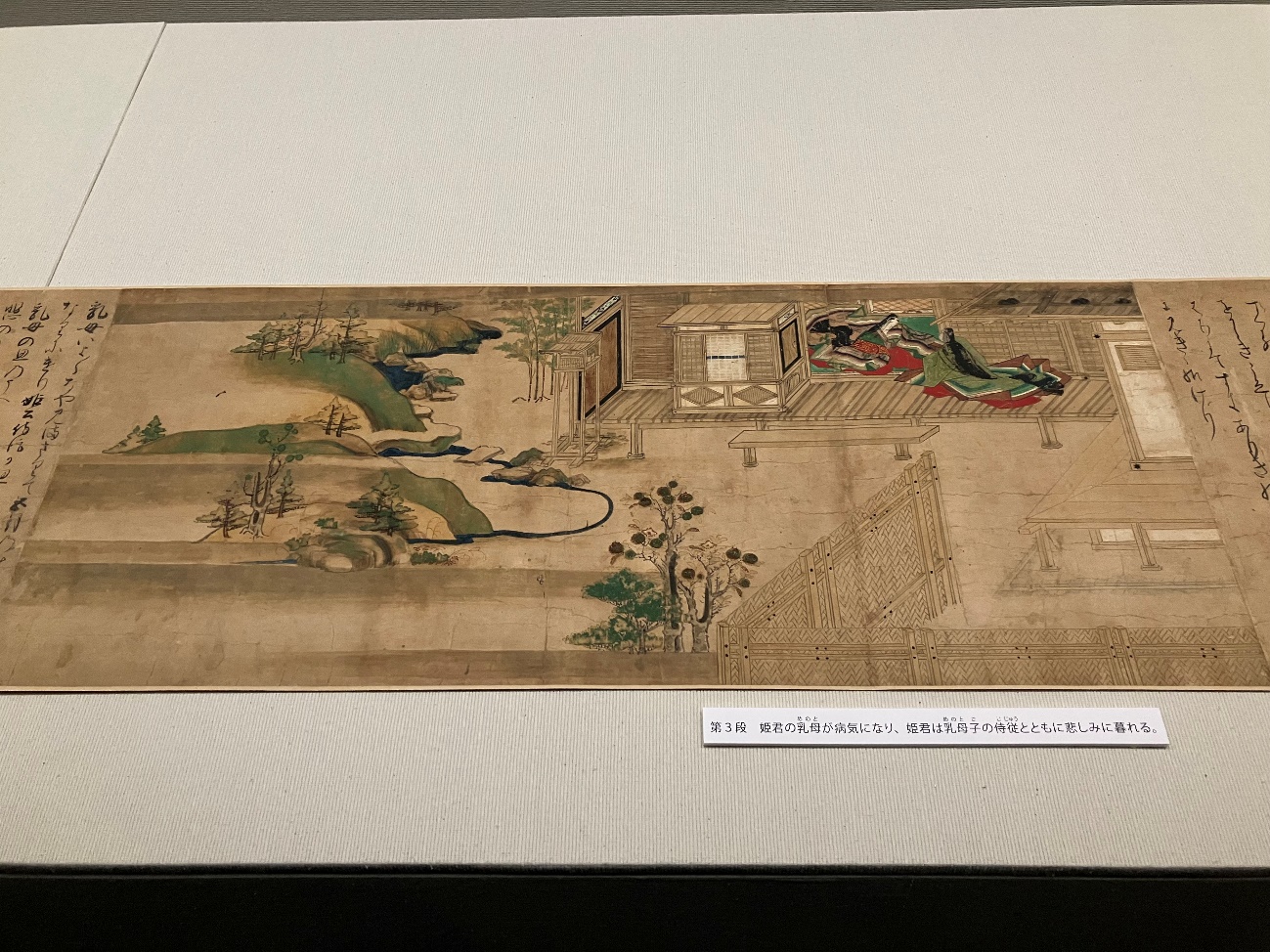

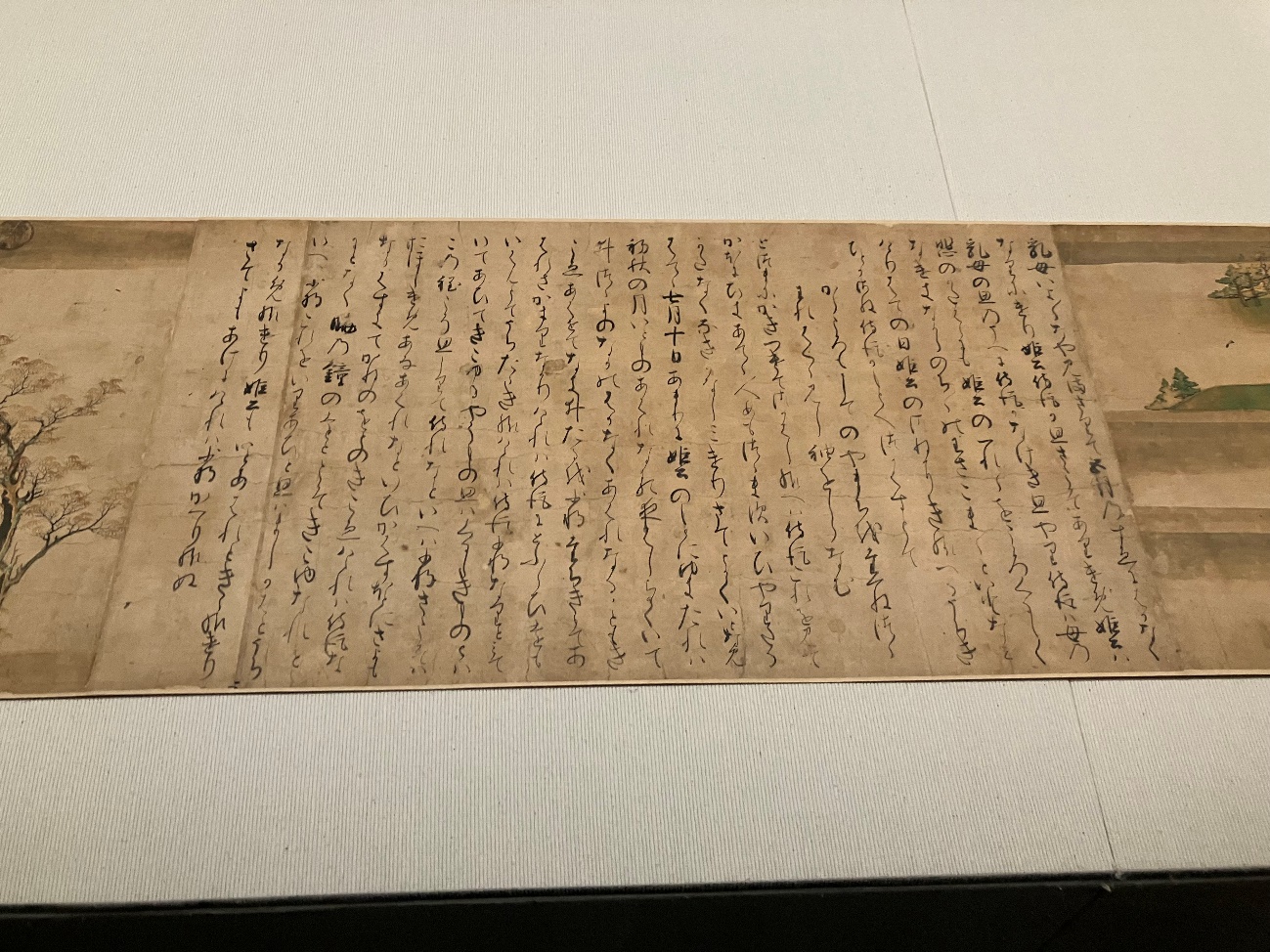

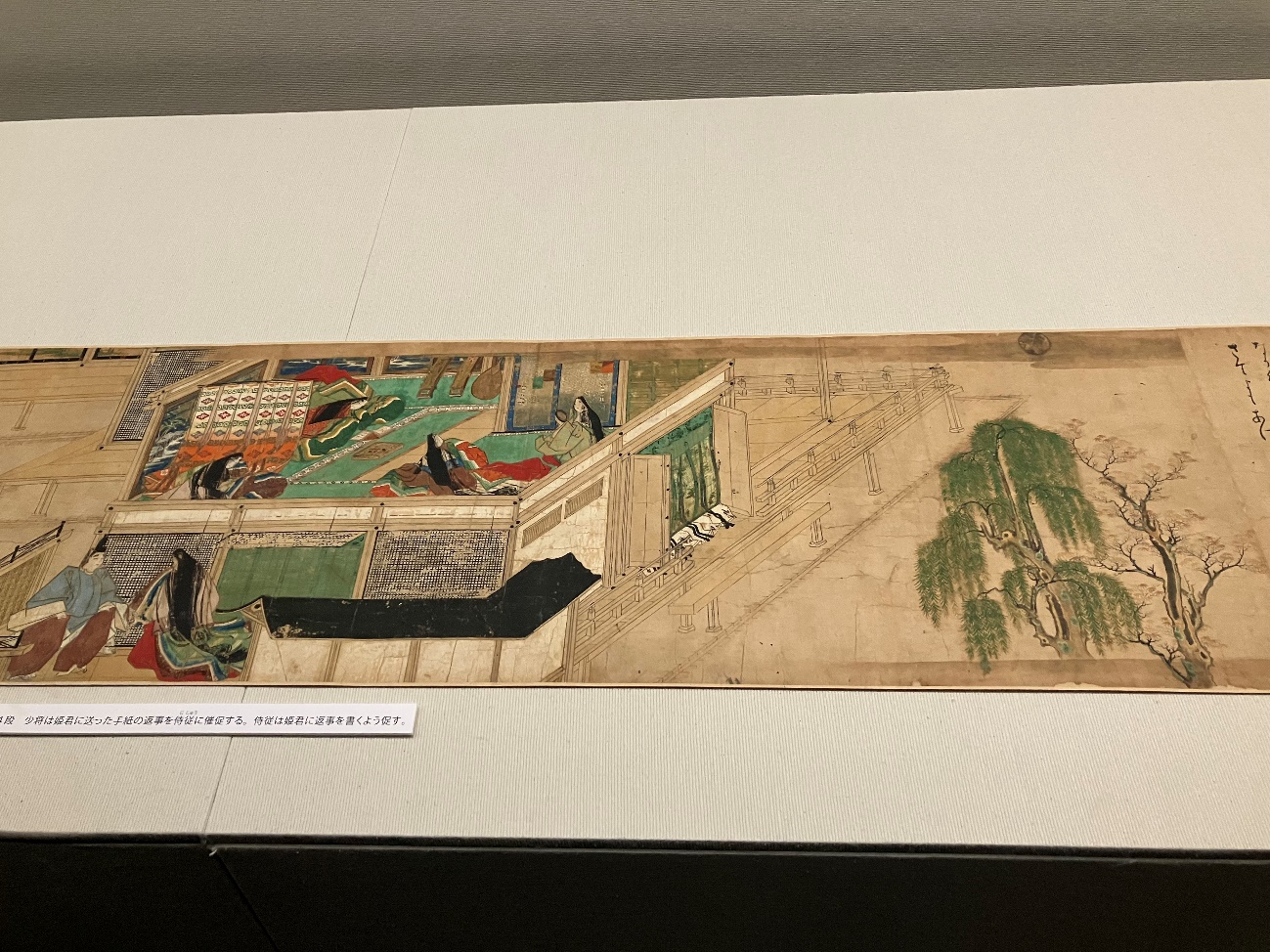

住吉物語絵巻

鎌倉時代 14世紀

紙本着色 一巻

重要文化財

鎌倉時代に遡る 『住吉物語』 の絵画には、 静嘉堂本と東京国立博物館本 (絵のみ) の二種があります。

本作は東京国立博物館本に次いで古く、

詞書は『住吉物語』 のまとまった分量の本文として現存最古のものです。

濃彩鮮やかな姫君や女房たちの装束、 装飾豊かな調度品や障屏画の美しさが本作の見どころです。 修理後初公開。

第3段 姫君の乳母が病気になり、姫君は乳母子の侍従とともに悲しみに暮れる。

小将は姫君に送った手紙の返事を侍従に催促する。侍従は姫君に返事を書くよう促す。

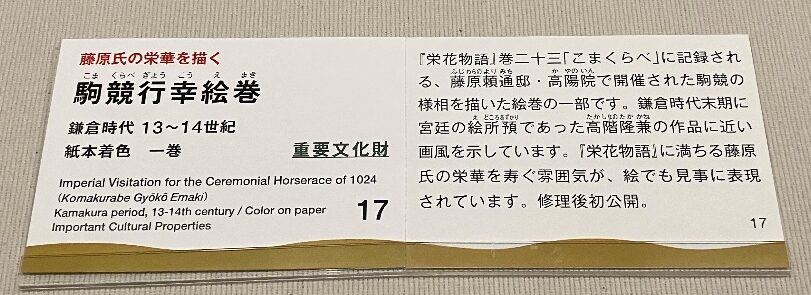

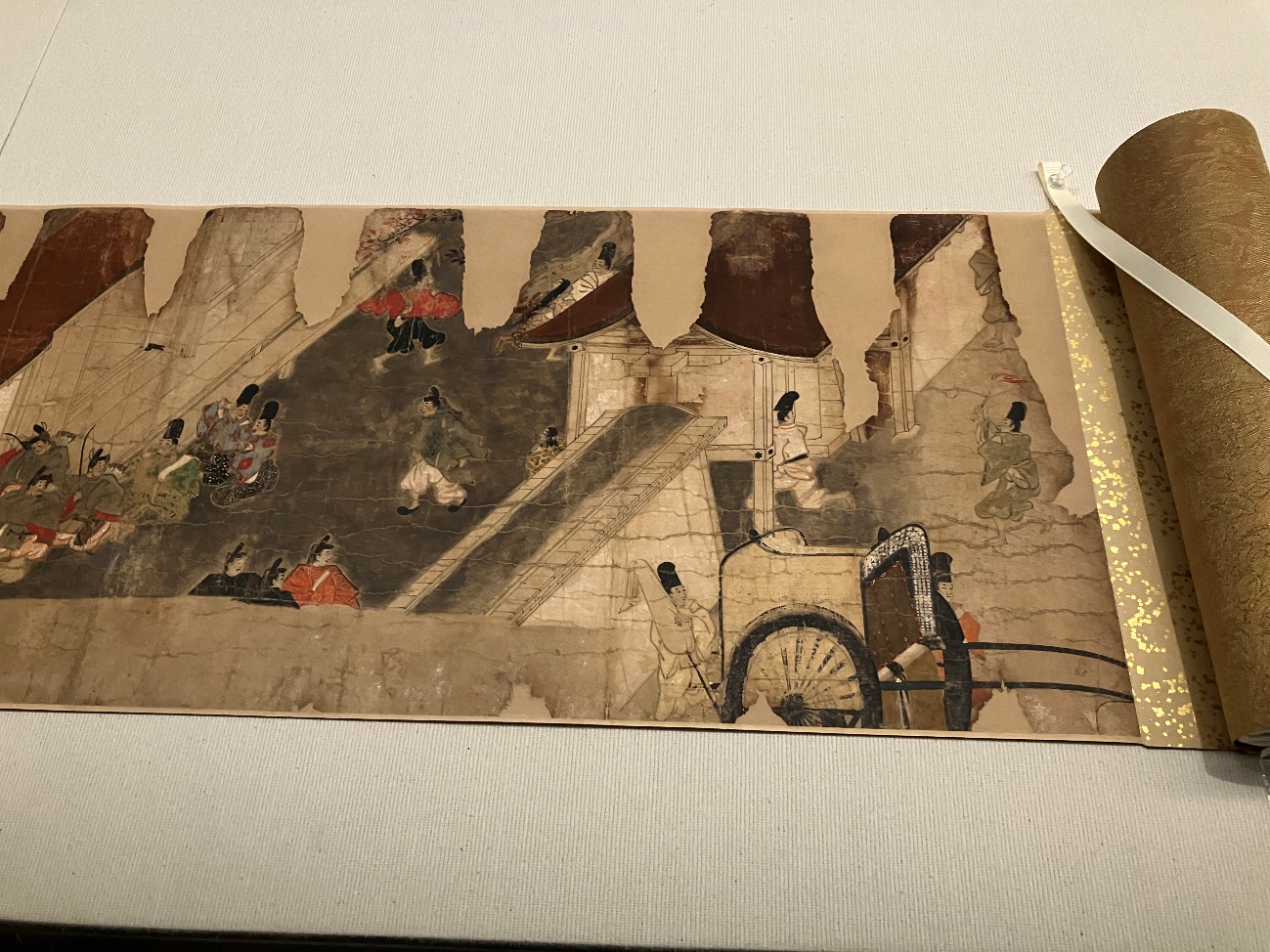

3 駒競行幸絵巻(こまくらべぎょうこうえまき)

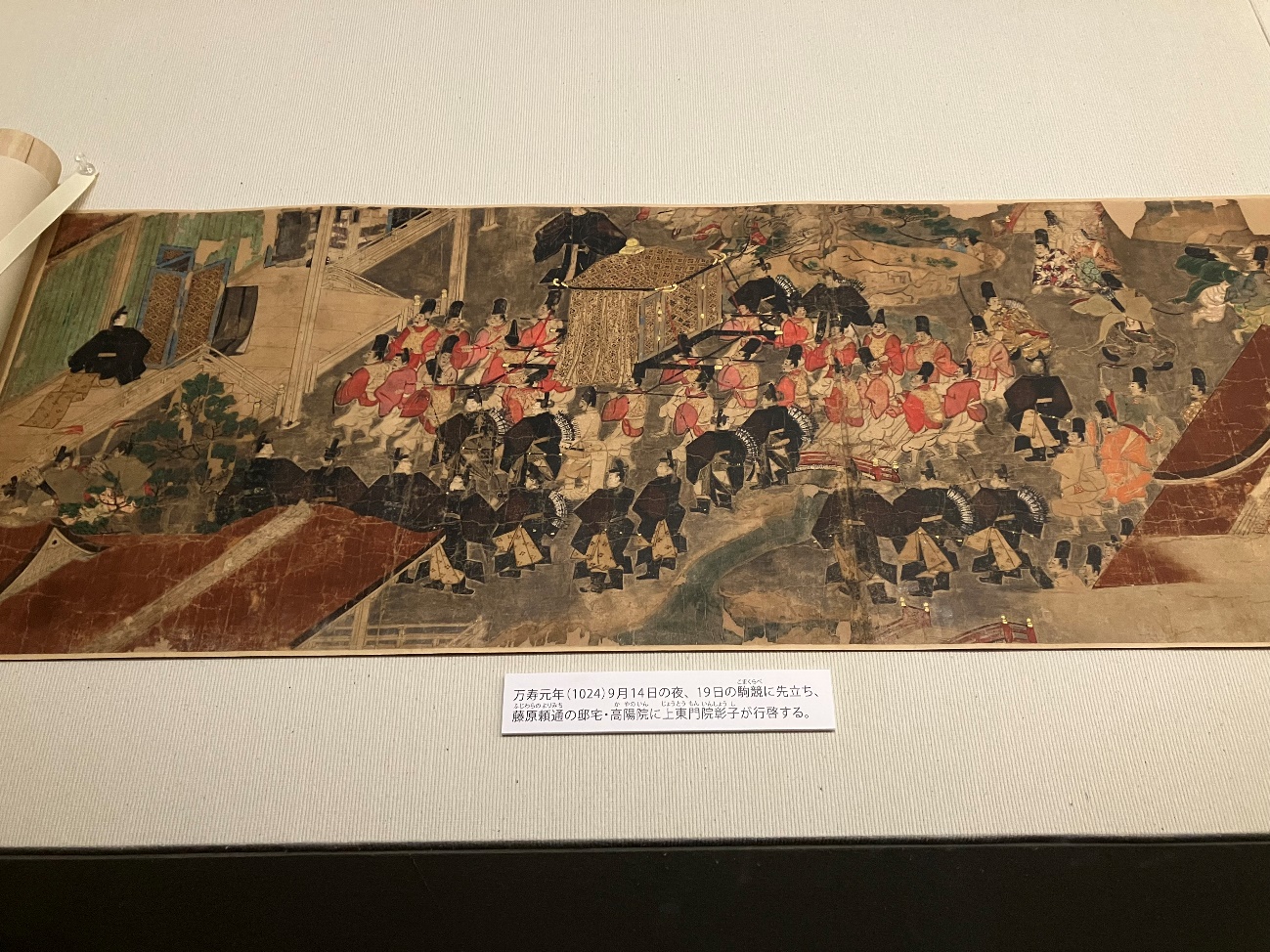

藤原氏の栄華を描く

駒競行幸絵巻(こまくらべぎょうこうえまき)

鎌倉時代 13~14世紀

紙本着色一巻

重要文化財

『栄花物語』 巻二十三「こまくらべ」に記録され

る、藤原頼通(ふじわらのよりみち)邸・高陽院(かやのいん)で開催された駒競の様相を描いた絵巻の一部です。

鎌倉時代末期に

宮廷の絵所預(えどころあずかり)であった高階隆兼(たかしなのたかかね)の作品に近い画風を示しています。

『栄花物語』に満ちる藤原氏の栄華を寿ぐ雰囲気が、絵でも見事に表現されています。

修理後初公開。

万寿元年(1024) 9月14日の夜、 19日の駒競(こまくらべ)に先立ち、

藤原頼通(ふじわらのよりみち)の邸宅 高陽院(かやのいん)に上東門院彰子(じょうとうもんいんしょうし)が行啓する。

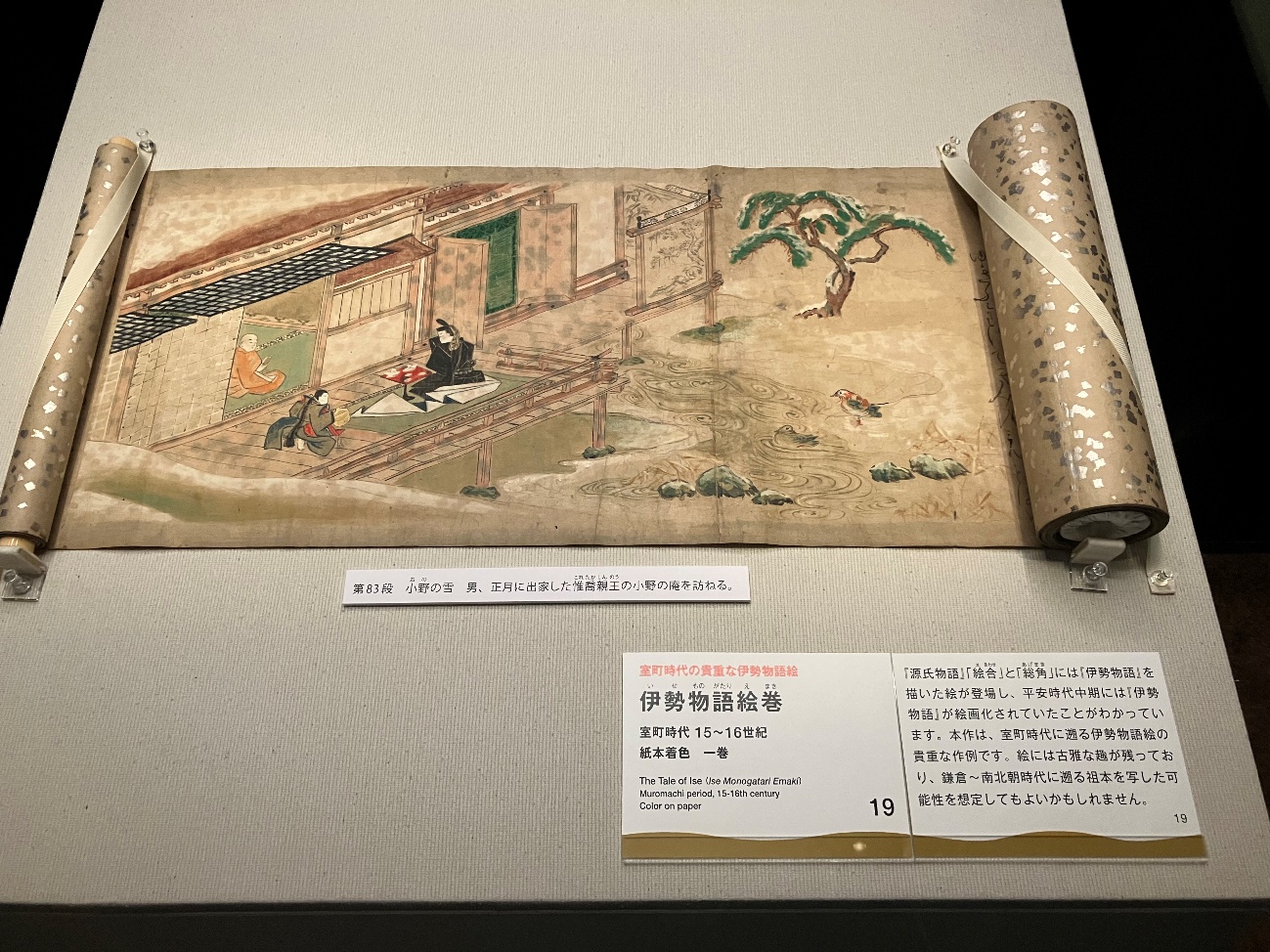

4 伊勢物語絵巻

第83段 小野の雪 男、 正月に出家した惟喬親王(これたかしんのう)の小野の庵を訪ねる。

「小野の雪」に登場する「小野」は、現在の京都府京都市右京区にある小野の地を指しています。男は、在原業平で、冬の小野の地を訪れ、雪景色の美しさに感動する場面が描かれています。

惟喬親王と在原業平は、平安時代の貴族社会において、親しい関係にありました。惟喬親王は文徳天皇の第一皇子であり、業平は桓武天皇の曾孫で、非常に高貴な血筋を持っていました。

惟喬親王と業平は互いに心を通わせることができ、親しい関係を築いていたとされています

室町時代の貴重な伊勢物語絵

伊勢物語絵巻

室町時代 15~16世紀

紙本着色 一巻

『源氏物語』「絵合(えあわせ)」と「総角(あげまき)」には「伊勢物語』を描いた絵が登場し、 平安時代中期には 「伊勢物語』 が絵画化されていたことがわかっています。

本作は、室町時代に遡る伊勢物語絵の貴重な作例です。

絵には古雅な趣が残っており、鎌倉~南北朝時代に遡る祖本を写した可能性を想定してもよいかもしれません 。