新宿歴史博物館は、新宿区の歴史や文化に関する資料を収集・保管し、未来に継承していく郷土博物館です。

都営地下鉄「曙橋」から徒歩8分のところにあります。

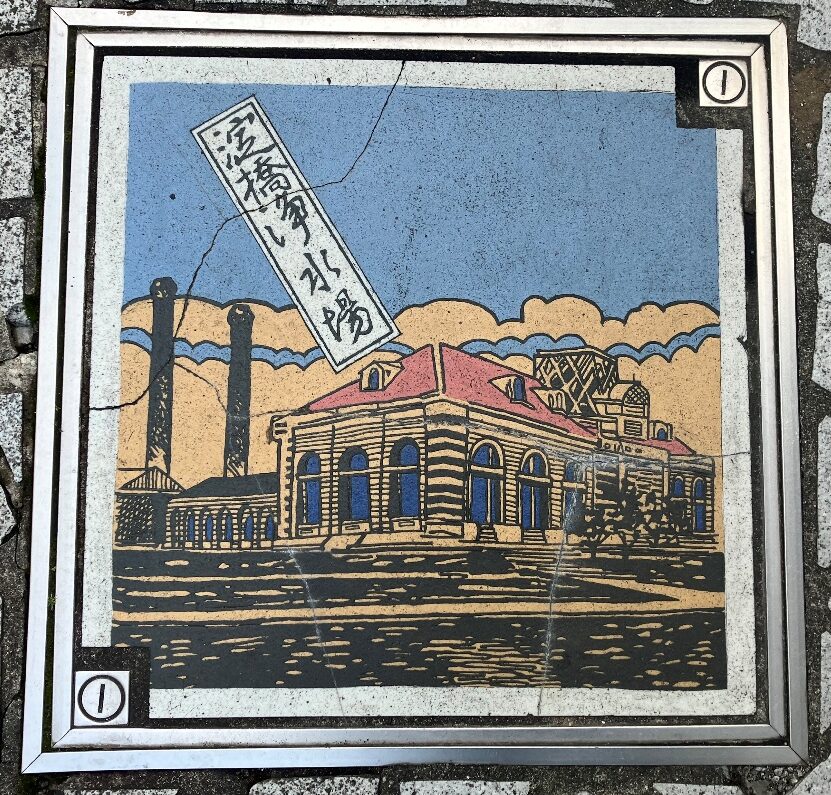

地下鉄の出口には都道319号(外苑東通り)の陸橋「曙橋」がありました。

津の守(かみ)坂

荒木町と四谷三栄町の境を靖国通り手前までくだる坂である。

別名を小栗坂ともいう。

昔、坂上の西側に松平摂津守の屋敷があったのでその名を略して津の守坂と称した。

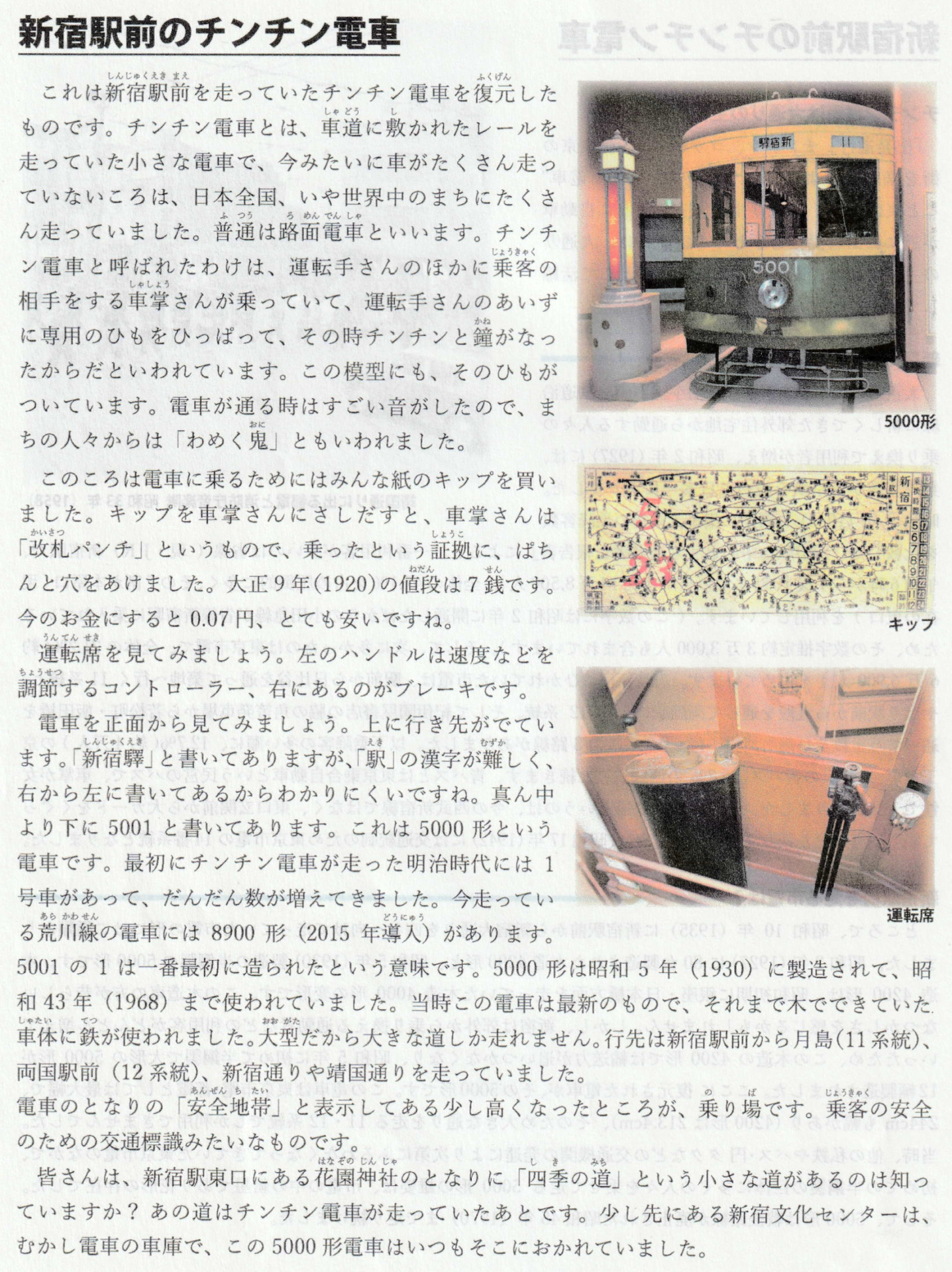

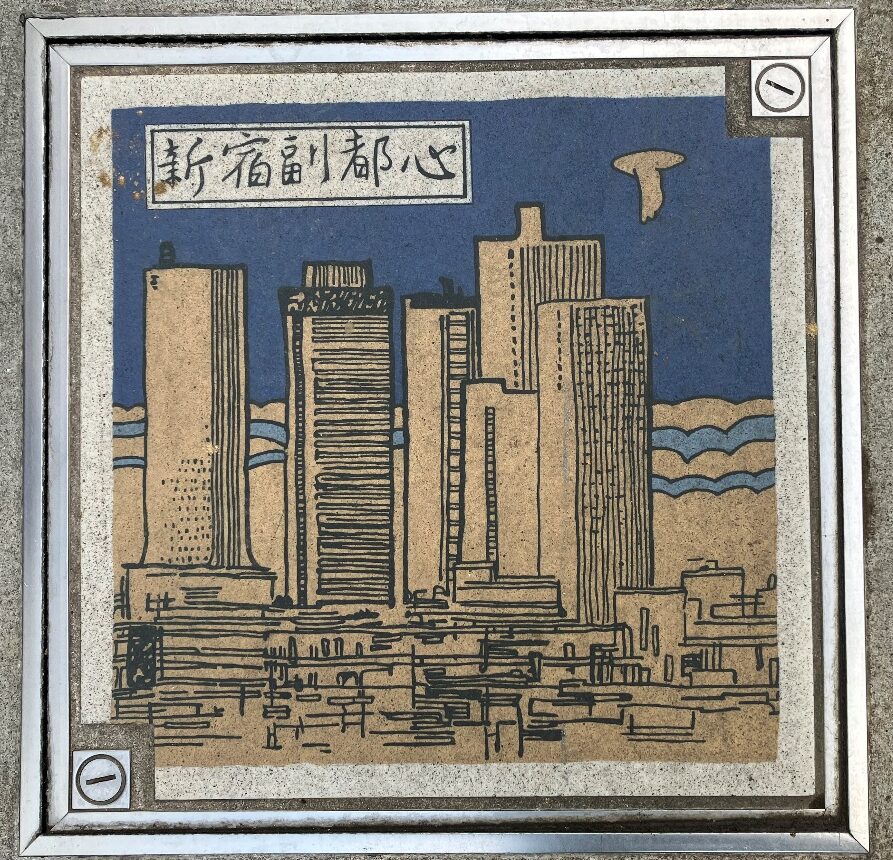

行く道すがら、道路に四角い蓋があります。

マンホールの蓋は落下しないように円形にしてあると聞いたことがありますが、これらの蓋は何のサービスを行う蓋なのでしょうか。

新宿区の観光名所や、かつてあった建物が描かれています。

淀橋浄水場は、都庁周辺に昔あった施設です。

ここが、博物館の入口です。

博物館は窪地に建っていて、展示室は建物の地階部分にあります。

エントランスの左側には四谷見附橋・高欄が展示されています。

四谷見附橋 高欄

大正二年(一九一三) 十月に開通した四谷見附橋の欄干の一部です。

四谷見附橋は、現在の国道20号線(甲州街道)にかかる橋で、JR中央線四谷駅を跨ぎ、新宿区と千代田区を結んでいます。

この橋がかかるまで四谷見附は、江戸城防備のため甲州街道の要衝として築かれたコの字状の枡形の名残をとどめ、麹町方面には直進することができませんでした。

そこで東京市は、甲州街道を直行する橋を計画し、明治四十四年(一九一一)三月に着工、大正二年十月に完成しました。

橋のデザインは、近くの赤坂離宮(現在の迎賓館)の外観と調和させたネオ・バロック様式 (十九世紀、ナポレオンⅢ世の頃パリで流行った荘重華麗な建築様式)となっています。

橋は、平成三年(一九九一)に道路拡幅のため架け替え、再使用できない部材の一部が当館に寄贈されました。

また、架け替え前の四谷見附橋の姿は、八王子市南大沢の長池公園に復元されており、長池見附橋と名づけられています。

新宿のジオラマです。

内藤新宿(ないとうしんじゅく)は、江戸時代に設けられた宿場の一つです。

甲州街道に存在した宿場のうち、江戸日本橋から数えて最初の宿場であり、宿場内の新宿追分から甲州街道と分岐している成木街道(青梅街道)の起点でもありました。

現在の住所では、東京都新宿区新宿一丁目から新宿二丁目・三丁目の一帯にあたります。

内藤新宿は、1697年に浅草の名主・高松喜兵衛(後の喜六)が同志の4人とともに内藤家下屋敷の一部(現在の新宿御苑北側)への宿場開設を幕府へ願い出て、1699年に開設されました。

宿場名である内藤新宿は、以前よりこの付近にあった「内藤宿」に由来します。

内藤新宿は、江戸四宿の一つとして繁栄し、旅籠屋や茶屋が増え、岡場所(色町)としても賑わっていました。

しかし、1718年に幕府によって一度廃止されましたが、1772年に再開されました。

文化住宅

文化住宅(ぶんかじゅうたく)は、戦前から戦後にかけて日本で広く普及した集合住宅の一形式です。

名前の由来は、当時の「文化的な生活」の象徴として位置づけられていたことから来ています。

新宿区指定有形文化財 歷史资料

空印の石手水鉢

所 在 地 新宿区四谷三僚町十二番十六号

新宿歷史博物館

指定年月日 平成二十三年一月七日

この手水鉢は、延宝二年(一六七四) 若狭国小浜落酒井家下屋敷内の同家菩提寺・長安寺に営まれていた初代藩主忠勝の墓前に奉納されたものである。

奉納者は幕府作事奉行配下の石方抹茶・亀岡久兵衛と推定される。

空印とは、三代将軍家光、四代将軍家綱に仕えた忠勝の法名である。

忠勝の言行録「景録』によると、久兵衛の息子は放蕩者だったが忠勝の助言で改心し、久兵衛は感謝の意から忠勝の十三回忌に手水鉢を奉納したという。

材質は安山岩で、寸法は高さ九〇皿、幅二二八、奥行き七四と、かなり大振りな手水鉢であり、江戸城石垣普請のために切り出した石材を転用したものと考えられる。

手水鉢は、明治初年の長安寺廃後も酒井家墓所に残されたが、大正十三年(一九二四)に護国寺境内に移され、昭和三十五年(一九六〇)には個人蔵となるなど幾多の変遷をたどり、平成二十年(二〇〇八)に新宿区に寄贈されるに至った。

今和三年三月三十日

新宿区教育委员会

小田急 3100 形 NSE 車 運転席

昭和38年(1963) に登場して以来、 小田急ロマンスカーの顔として活躍した NSE 車の運転席を、実車の部品をもとに復元したものです。

NSE 車はロマンスカーとして、はじめて車両の先頭部を展望席としたため、 それまで先頭部にあった運転席を、展望席上の2階部分に設けました。 運転席には展望席から取り外し式タラップを用いて出入りしていました。

一般車両の運転席に比べ、上下方向に狭いスペースに工夫をこらして、運転士の作業空間を確保しています。

通常一般の方は見ることのできない運転席を、実際に使用された部品を使って図面をもとにレイアウトして復元しています。

写真の撮影が禁止なので、あまり多くは撮れなかったのですが、館内には体験型の見どころ展示が何か所かあり、楽しめます。