九段坂・田安門は武道館でライブがあるときには必ず通ります。

普段は、歴史的な価値を感じることも無いのですが、九段坂・田安門だけを見に来ると新たな発見もあります。

目次

1 九段坂

北斎の浮世絵を見ると、どこの田舎道と思いましたが、これがあの九段坂の浮世絵です。

説明を聞くと現在の風景に通じるところがある感じはします。

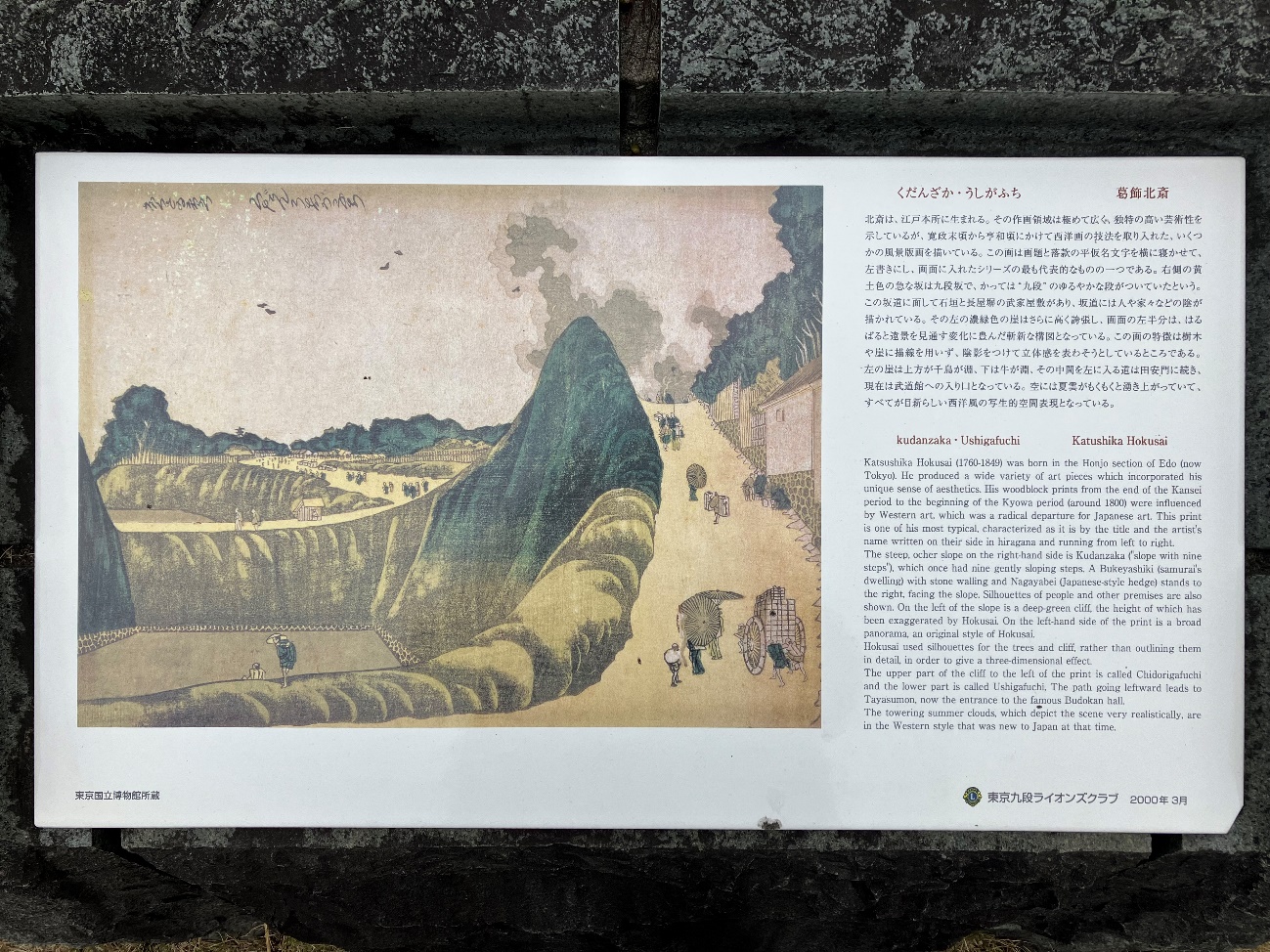

くだんざか•うしがふち

葛飾北斎

北斎は、江戸本所に生まれる。 その作画領域は極めて広く、独特の高い芸術性を示しているが、寛政末頃から亨和頃にかけて西洋画の技法を取り入れた、 いくつかの風景版画を描いている。

この画は画題と落款の平仮名文字を横に寝かせて、左書きにし、画面に入れたシリーズの最も代表的なものの一つである。

右側の黄土色の急な坂は九段坂で、かつては“九段” のゆるやかな段がついていたという。

この坂道に面して石垣と長屋塀の武家屋敷があり、 坂道には人や家々などの陰が描かれている。

その左の濃緑色の崖はさらに高く誇張し、 画面の左半分は、はるばると遠景を見通す変化に豊んだ斬新な構図となっている。

この画の特徴は樹木や崖に描線を用いず、 陰影をつけて立体感を表わそうとしているところである。

左の崖は上方が千鳥が淵、下は牛が淵、 その中間を左に入る道は田安門に続き、現在は武道館への入り口となっている。

空には夏雲がもくもくと湧き上がっていて、すべてが目新らしい西洋風の写生的空間表現となっている。

下の写真が牛が淵

田安門につながる道。浮世絵では土橋になっているが、今も同じ。

2 田安門

日本武道館に行くときは必ず通る門。

江戸時代初期の1636年(寛永13年)に建てられました。

この門は、外側の高麗門(こうらいもん)と内側の櫓門(やぐらもん)で構成される枡形門です。

田安門は江戸城の遺構の中で最古の建築物の一つであり、国の重要文化財に指定されています。

あまりに頻繁に出入りするので門の事はあまり気にしないかもしれないが、貴重な建物です。

2.1 高麗門

2.2 櫓門(やぐらもん)

櫓門(やぐらもん)をくぐろうとする時、くるりと背中側を見るとには、後程説明する弥生慰霊堂(やよいいれいどう)があります。

3 弥生慰霊堂

田安門と武道館の間に参道があります。そこが弥生慰霊堂(やよいいれいどう)の入口です。弥生慰霊堂は、慰霊施設です。

この施設は、警視庁や東京消防庁の殉職者を追悼するために設立されました。

もともとは「弥生神社」として1885年(明治18年)に創建され、その後いくつかの場所を経て、現在の北の丸公園に移設されました。

弥生慰霊堂の建物は神社建築に近いデザインで、拝殿と本殿から構成されていますが、現在は宗教色を排した無宗教形式の慰霊祭が行われています。

施設内には、殉職者の名前が刻まれた碑や、昭和天皇が訪れた際の記念碑などもあります。

下の写真が、弥生慰霊堂(やよいいれいどう)の入口。

狛犬がいるので、神社かと思いました。

弥生慰霊堂から見た田安門。

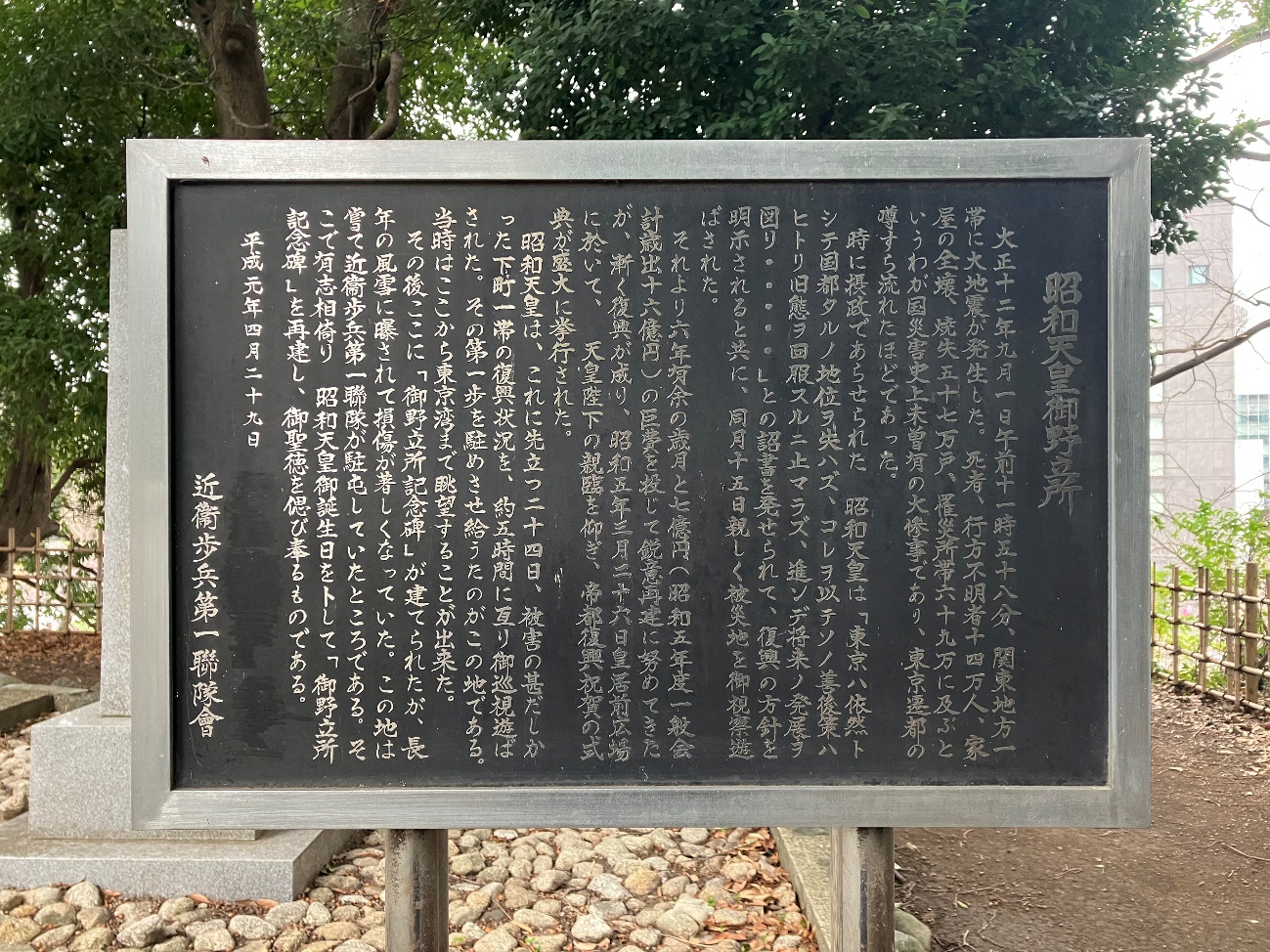

昭和天皇御野立所

大正十二年九月一日午前十一時五十八分、関東地方一帯に大地震が発生した。

死者、行方不明者十四万人、家屋の全壊、焼失五十七万戸、罹災所帯六十九万に及ぶというわが国災害史上未曽有の大惨事であり、東京遷都の噂すら流れたほどであった。

時に摂政であらせられた 昭和天皇は「東京ハ依然トシテ国都タルノ地位ヲ失ハズ、コレヲ以テソノ善後策ハヒトリ旧態ヲ回服スルニ止マラズ、進ソデ将来ノ発展ヲ図リ・・・・・」との詔書を発せられて、復興の方針を明示されると共に、同月十五日親しく被災地を御視察遊ばされた。

それより六年有余の歳月と七億円(昭和五年度一般会計蔵出十六億円)の巨費を投じて鋭意再建に努めてきたが、漸く復興が成り、昭和五年三月二十六日皇居前広場に於いて、天皇陛下の親臨を仰ぎ、帝都復興祝賀の式典が盛大に挙行された。

昭和天皇は、これに先立つ二十四日、被害の甚だしかった下町一帯の復興状況を、約五時間に亘り御巡視遊ばされた。その第一歩を駐めさせ給うたのがこの地である。

当時はここから東京湾まで眺望することが出来た。

その後ここに「御野立所記念碑」が建てられたが、長年の風雪に曝されて損傷が著しくなっていた。

この地は嘗て近裔歩兵第一聯隊が駐屯していたところである。

そこで有志相り 昭和天皇御誕生日をして「野立所記念碑」を再建し、御聖徳を偲びるものである。

平成元年四月二十九日

近衛步兵第一聯隊會

建物は小さく質素な感じがしました。