本日のスタートは東京駅です。

目次

1 東京駅

東京駅の設計者は辰野金吾です。彼は「日本近代建築の父」と呼ばれる建築家で、1914年に竣工した東京駅を手掛けました。

この駅舎は赤レンガと鉄筋造りで、重厚な西洋建築様式を取り入れた「辰野式建築」の代表例です。

辰野金吾の設計は関東大震災にも耐える堅牢性を持ち、現在もその美しい姿が復原されています。

東京駅については、平成の大改修を終え当時の姿が蘇る東京駅 をご覧ください。

2 井上 勝(いのうえ まさる)像

東京駅の前に立っています。

井上勝(1843年~1910年)は、明治期の日本の鉄道官僚で「鉄道の父」と称されます。

長州藩士として生まれ、イギリスに留学し鉱山技術や鉄道技術を学びました。

帰国後、明治政府で鉄道事業を推進し、新橋~横浜間の日本初の鉄道開通を指揮しました。

また、技術者育成や鉄道網の拡張に尽力し、日本の近代化に大きく貢献しました。

晩年は汽車製造合資会社(1972年に川崎重工業に吸収合併)を設立し、国産機関車製造を推進しました。

3 和田倉門跡

東京駅から本郷通りを横切り、和田倉橋を渡ります。

橋から右手に見えるのがパレスホテル。

この石垣の間が和田倉門のあった場所です。

関東大震災で大破しました。

和田倉門跡を通ると噴水公園になっています。

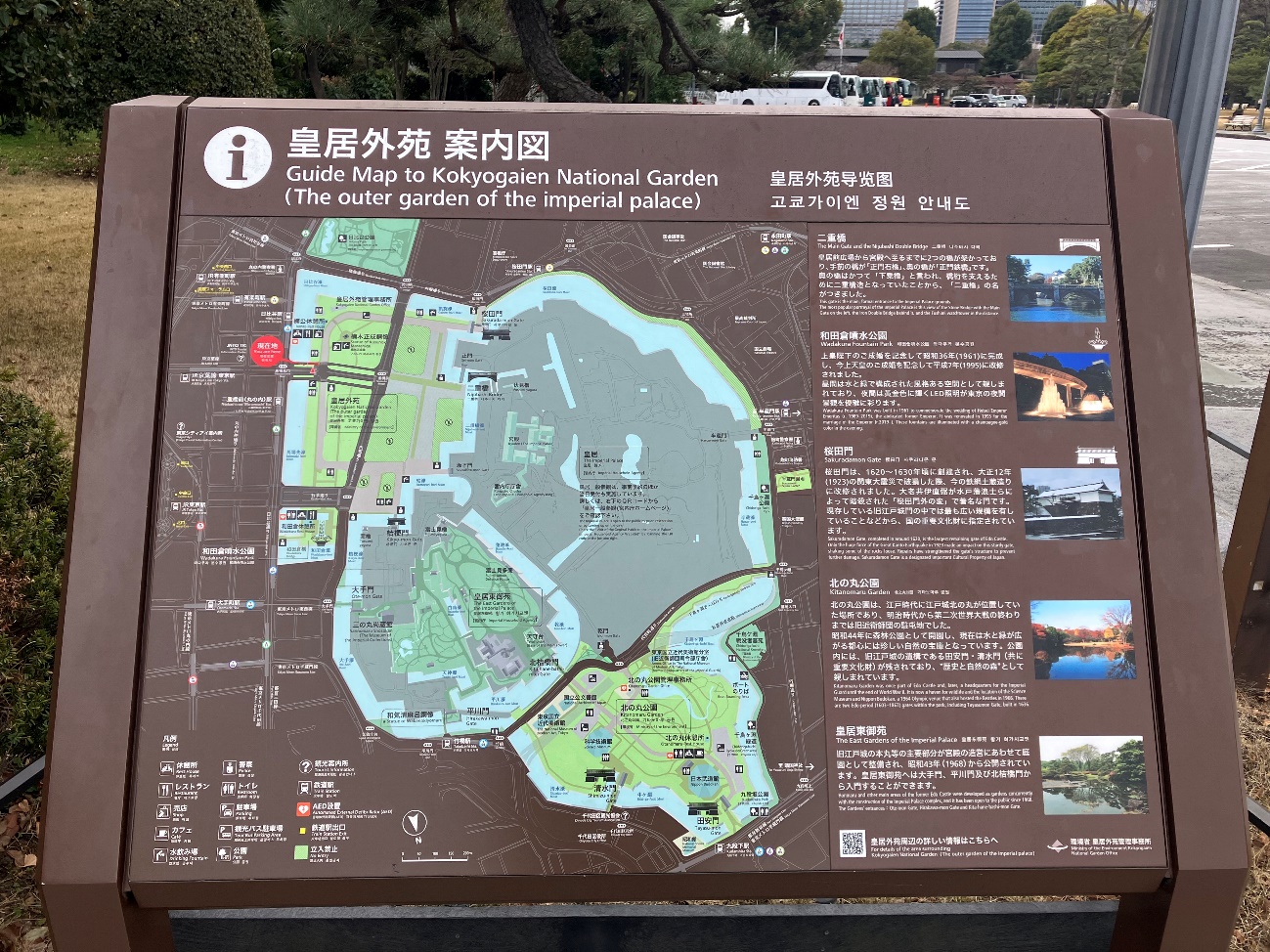

和田倉噴水公園は、上皇陛下のご成婚を記念して昭和36年(1961) に完成し、今上天皇のご成婚を記念して平成7年(1995)に改修されました。

昼間は水と緑で構成された風格ある空間として親しまれており、 夜間は黄金色に輝くLED照明が東京の夜間景観を優雅に彩ります。

4 東京駅

東京駅の真正面に出ましたので、ここから再び駅を撮影。

5 明治生命ビル

南に向かって歩いて、明治生命ビルまで来ました。

戦後はアメリカ極東空軍司令部として接収されていたこともあります。

今は2階が博物館になっています。明治生命館

6 皇居外苑

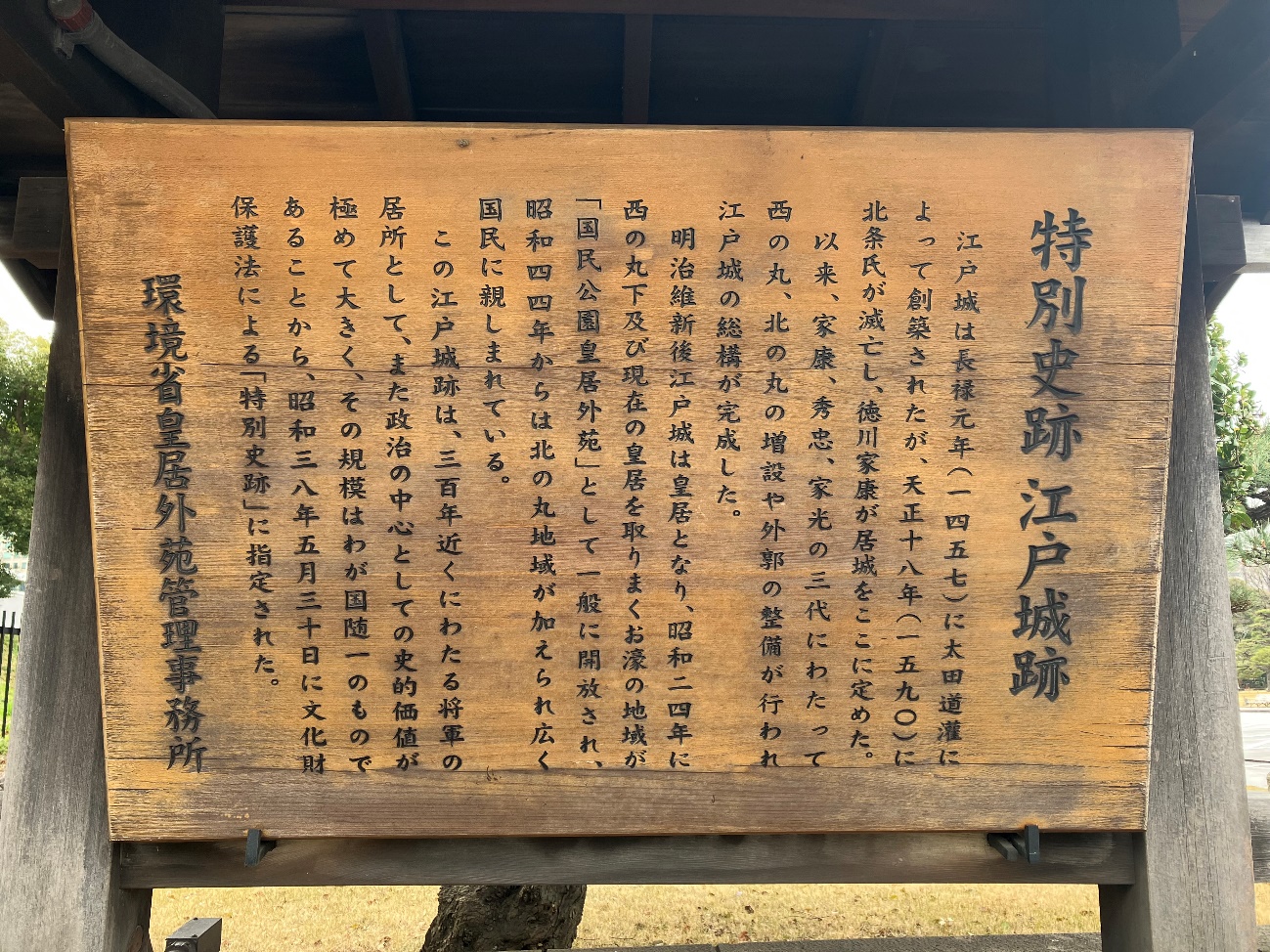

特別史跡 江戸城跡

江戸城は長禄元年(一四五七)に太田道灌によって創築されたが、天正十八年(一五九〇)に北条氏が滅亡し、徳川家康が居城をここに定めた。

以来、家康、秀忠、家光の三代にわたって西の丸、北の丸の増設や外郭の整備が行われ江戸城の総構が完成した。

明治維新後江戸城は皇居となり、昭和二四年に西の丸下及び現在の皇居を取りまくお濠の地域が「国民公園皇居外苑」として一般に開放され、昭和四四年からは北の丸地域が加えられ広く国民に親しまれている。

この江戸城跡は、三百年近くにわたる将軍の居所として、また政治の中心としての史的価値が極めて大きく、その規模はわが国随一のものであることから、昭和三八年五月三十日に文化財保護法による「特別史跡」に指定された。

環境省皇居外苑管理事務所

7 楠木正成像

楠木正成(1294年頃~1336年)は、南北朝時代の武将で、後醍醐天皇に仕えた忠臣です。

巧妙な戦術を駆使し、少数の兵で大軍を撃退する戦いぶりが知られています。

特に、千早城の戦いでは鎌倉幕府軍を苦しめました。足利尊氏との戦いで敗れた際、自害して果てたことから「忠臣の鑑」と称えられています。

彼の精神は、後世の武士道にも影響を与えました。

楠木正成は、明治政府によって「忠義の象徴」として評価されました。

彼は後醍醐天皇への忠誠を貫いた武将であり、その精神は明治時代の「天皇を中心とした国家づくり」の理念と一致していました。

明治政府は国民に忠誠心を強調するため、楠木正成の銅像を建立しました。

丁度、東京インフィオラータが開催されていました。

東京インフィオラータは、花びらなどの自然素材を地面に敷き詰め、参加者みんなで東京の各地に壮大なスケールの絵を描くアートプロジェクトです。

8 桜田門

左の建物が、俗に「桜田門」と呼ばれる警視庁です。

本物の桜田門の向かいに建っています。

本物の桜田門はこちらです。

外桜田門

国指定重要文化財 1961年(昭和36年)6月7日指定

桜田の名は、この地が古代に桜田郷と呼ばれていたことに由来し、江戸の主要道が通過する場所でした。

徳川家康入国直後の絵図には「小田原口」と記載されています。

門周辺の石垣は、1614年(慶長19年) 真壁藩 (現在の茨城県) 藩主浅野長重によって「築かれ、寛永年間(1624~1644)に門が建築されました。

門の周囲には、有力外様大名の屋敷が多くありました。

1860年(万延元年)の桜田門外の変は、彦根藩 (現在の滋賀県) 藩主で大老の井伊直弼が屋敷から登城中に水戸浪士に襲撃された事件です。

1923年(大正12年)の関東大震災で門が壊れましたが、 再建され現在に至っています。

国会議事堂の屋根が見えますが、その辺りは井伊家の上屋敷でした。

上の写真と同じ位置から書かれた浮世絵が下です。

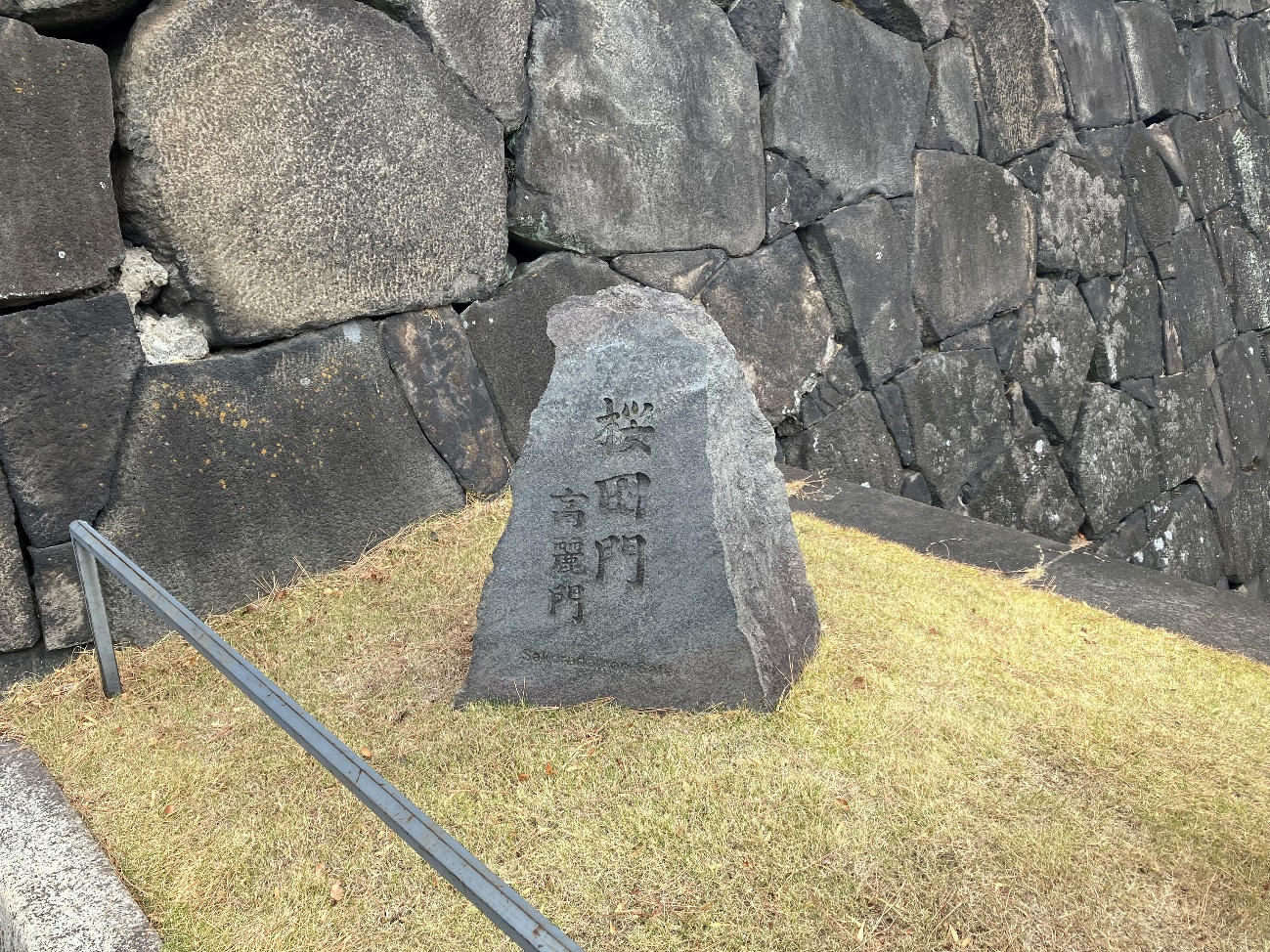

8.1 桜田門(高麗門)

堀を渡るとあります。

旧江戸城 外桜田門

現在この門は桜田門と呼ばれますが、正式には外桜田門といい、本丸に近い内桜田門(桔梗門)に対してこの名が付けられました。

古くこの辺りを桜田郷と呼んでいたことに由来します。

外側の高麗門と内側の渡櫓門(わたりやぐらもん)の二重構造からなり、外枡形という防御性の高い城門で、西の丸防備のため異例の大きさで造られました(三二〇坪) 建築されたのは寛永年間(一六二四~四四)とされ、現存する門は、寛文三年(一六六三)に再建された門がもとになっています。

大正十二年(一九二三)の関東大震災で破損し、復元されました。

万延元年(一八六〇)三月三日、この門外で大老井伊直弼が水戸藩脱藩士に暗殺されました(桜田門外の変)。

8.2 桜田門(渡櫓門(わたりやぐらもん))

高麗門をくぐると枡形になっていますが、枡形を右に曲がると渡櫓門です。

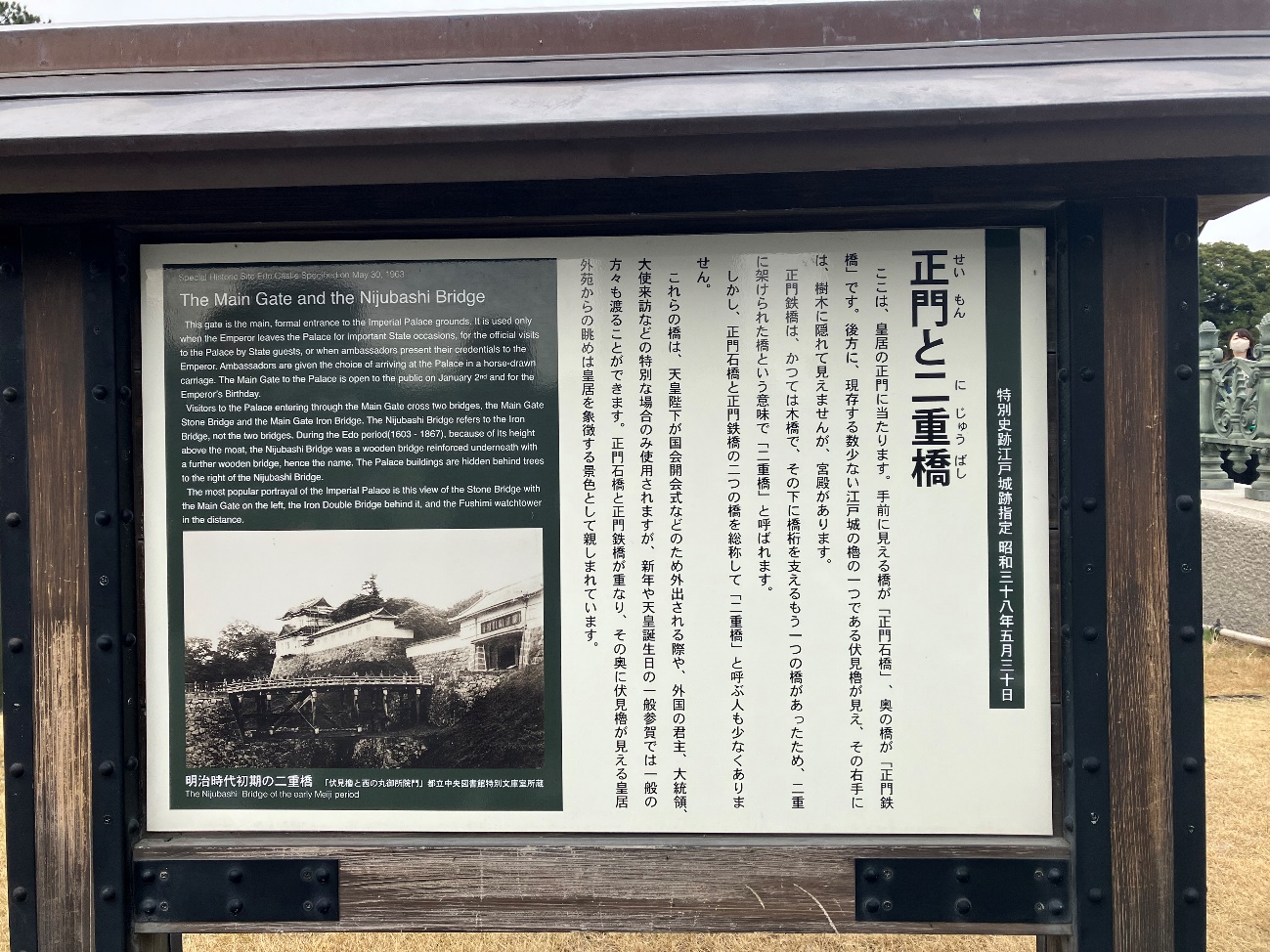

9 二重橋

本当は、奥にある鉄橋が二重橋と呼ばれていたようです。

正門と二重橋

ここは、皇居の正門に当たります。 手前に見える橋が「正門石橋」、奥の橋が「正門鉄

橋」です。後方に、現存する数少ない江戸城の櫓の一つである伏見櫓が見え、その右手に

は、樹木に隠れて見えませんが、宮殿があります。

正門鉄橋は、かつては木橋で、その下に橋桁を支えるもう一つの橋があったため、二重に架けられた橋という意味で「二重橋」と呼ばれます。

しかし、正門石橋と正門鉄橋の二つの橋を総称して「二重橋」と呼ぶ人も少なくありません。

これらの橋は、天皇陛下が国会開会式などのため外出される際や、外国の君主、大統領、大使来訪などの特別な場合のみ使用されますが、新年や天皇誕生日の一般参賀では一般の方々も渡ることができます。

正門石橋と正門鉄橋が重なり、その奥に伏見櫓が見える皇居外苑からの眺めは皇居を象徴する景色として親しまれています。

10 正門

11 坂下門

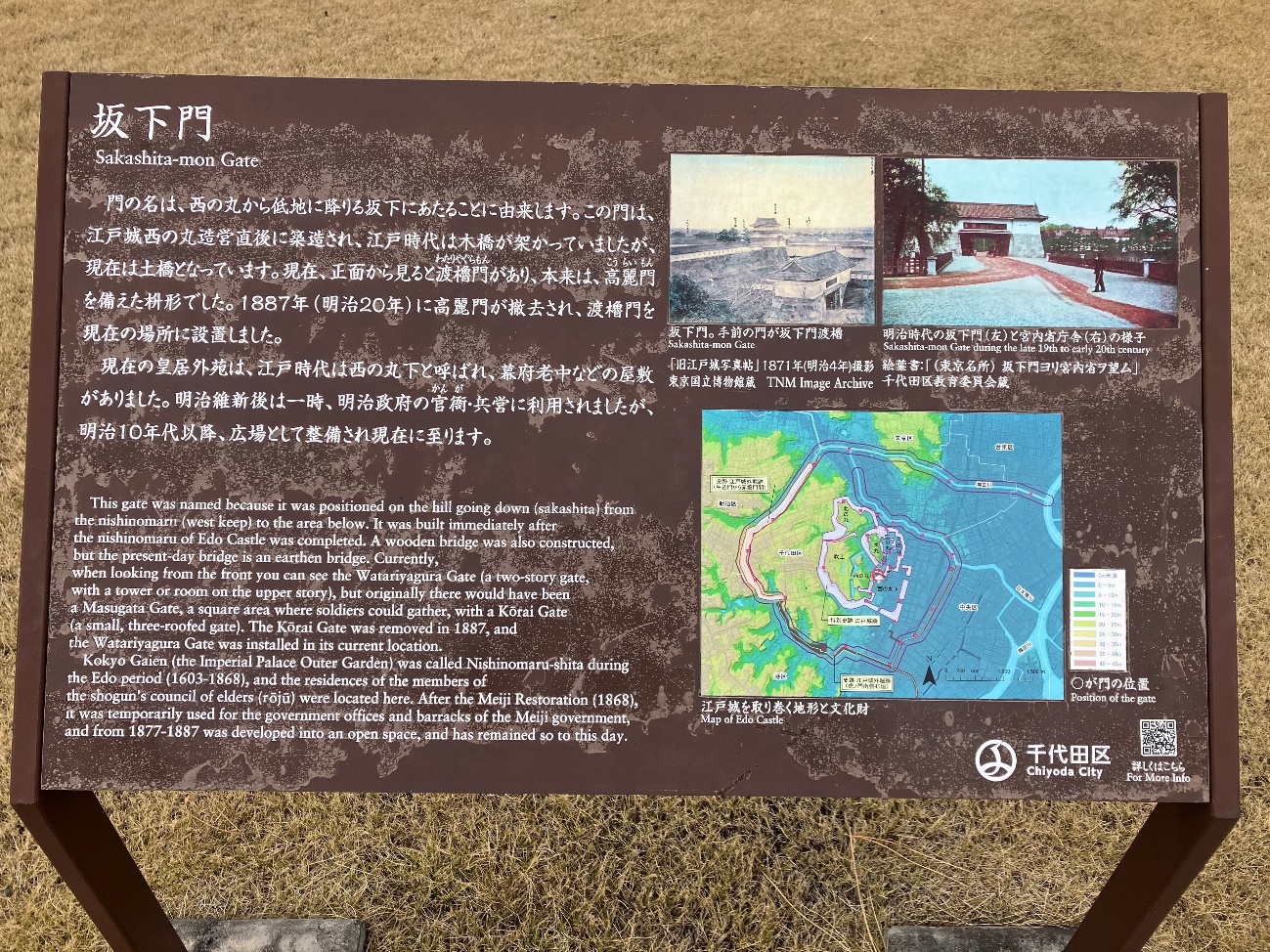

坂下門

門の名は、西の丸から低地に降りる坂下にあたることに由来します。

この門は、江戸城西の丸造営直後に築造され、江戸時代は木橋が架かっていましたが、現在は土橋となっています。

現在、正面から見ると渡櫓門があり、本来は、高麗門を備えた枡形でした。

1887年(明治20年) に高麗門が撤去され、 渡櫓門を現在の場所に設置しました。

現在の皇居外苑は、江戸時代は西の丸下と呼ばれ、幕府老中などの屋敷がありました。明治維新後は一時、明治政府の官衙・兵営に利用されましたが、明治10年代以降、広場として整備され現在に至ります。

文久2年1月15日(1862年2月13日)、老中・安藤信正がこの門外で水戸浪士に襲われた「坂下門外の変」は有名です。

12 桔梗門

桔梗門(内桜田門)

この門は、江戸城本丸南口の通用門で、 本丸へ向かう際には、 大手門と並ぶ登城の門でした。

門の警護は6~7万石の譜代大名があたっていました。

内桜田門とは、外桜田門(現在の桜田門)に対しての呼称ですが、江戸時代から桔梗門という別称が用いられていました。

門は1614年(慶長19年)に造られたもので、桔梗濠沿いの石垣は1620年(元和6年)に造築されています。

現在も手前の高麗門と右手の渡櫓門からなる枡形門が残っています。

桔梗門という名前の由来については諸説ありますが、太田氏時代の大手門であったから同氏の家紋にちなんで付けられた、またはその家紋が門の屋根瓦に残っていたから、とも言われています。

13 巽櫓

巽櫓(たつみやぐら)は、江戸城の三の丸に位置する二重櫓で、本丸の東南(辰巳=巽)の方向にあることからその名が付けられました。現存する唯一の隅櫓であり、鉄砲狭間や石落しを備えた実戦的な構造を持っています。

関東大震災で損壊した後、解体・復元され、往時の姿をとどめています。桔梗門前広場から眺めることができ、富士見櫓と並んで江戸時代の面影を残す貴重な建造物です。

さて、ここから久しぶりに皇居東御苑に向かいます。