崖観音(大福寺)は、千葉県館山市船形にある真言宗智山派の寺院で、船形山の断崖に朱塗りの観音堂が建つことから「崖の観音様」と呼ばれ親しまれています。

養老元年(717年)、僧・行基が地元漁民の海上安全と豊漁を祈願し、岩肌に十一面観世音菩薩を彫刻したのが始まりとされます。

この磨崖仏は市指定有形文化財で、堂内からは館山湾や伊豆大島を望む絶景が広がります。

何度も火災や震災を経て再建され、現在の観音堂は大正14年に建立されました。

寺の下から見上げると随分上の崖に張り付いているように見えます。

雨の日は坂が急で危険なため登りは禁止されています。前日雨のため封鎖されていたので、改めて翌日訪れました。

坂の途中にあるお不動様です。

崖観音の扁額が見えました。

ミルフィーユのような地層です。

海底に火山灰が堆積した凝灰岩を中心とした岩だと思われます。

フィリピン海プレートの沈み込み時、プレート上部の地層が剥ぎ取られ陸上に乗り上げてきたものです。

上部には像が見えます。

寺の踊り場からは、館山湾の絶景が見られます。

大福寺 [崖の観音]の縁起

崖観音で知られるこの寺は、普門院 船形山 大福寺と称し、全国に約三千ある真言宗智山派に属する寺院のひとつです。

境内の船形山の中腹に浮かぶ朱塗りの観音堂は「崖の観音」と呼ばれ、地元民や近隣の人たちから信心され参拝されています。

この観音堂の本尊は、十一面観世音菩薩で船形山の崖の中腹にある祠に刻まれています。

この十一面観世音菩薩像は、養老元年(717年) に行基 (668~749年)が東国行脚の折に神人の霊を受け、地元漁民の海上安全と豊漁を祈願して、 山の岩肌の自然石に彫刻したと言われています。

その後、慈覚大師 (794~863年) が当地に来錫した折に堂宇が創建されたと言われています。

江戸時代になり承応2年(1653年) 2月に観音堂が火災にあい、朱印・宝・伝記等すべて失いました。

正徳5年(1715年)には観音堂が再建され、朱印も復旧されましたが、 明治43年の大豪雨により土砂崩れにあい本堂・庭園とも倒壊してしまいました。

さらに大正12年の大震災で観音堂、本堂が倒壊し、御堂は大正14年本堂は昭和元年に建てられました。

その後、 海風などの影響も大きく経年劣化による観音堂大改修を、1年半かけ行い、平成28年7月に無事完成し現在に至っています。

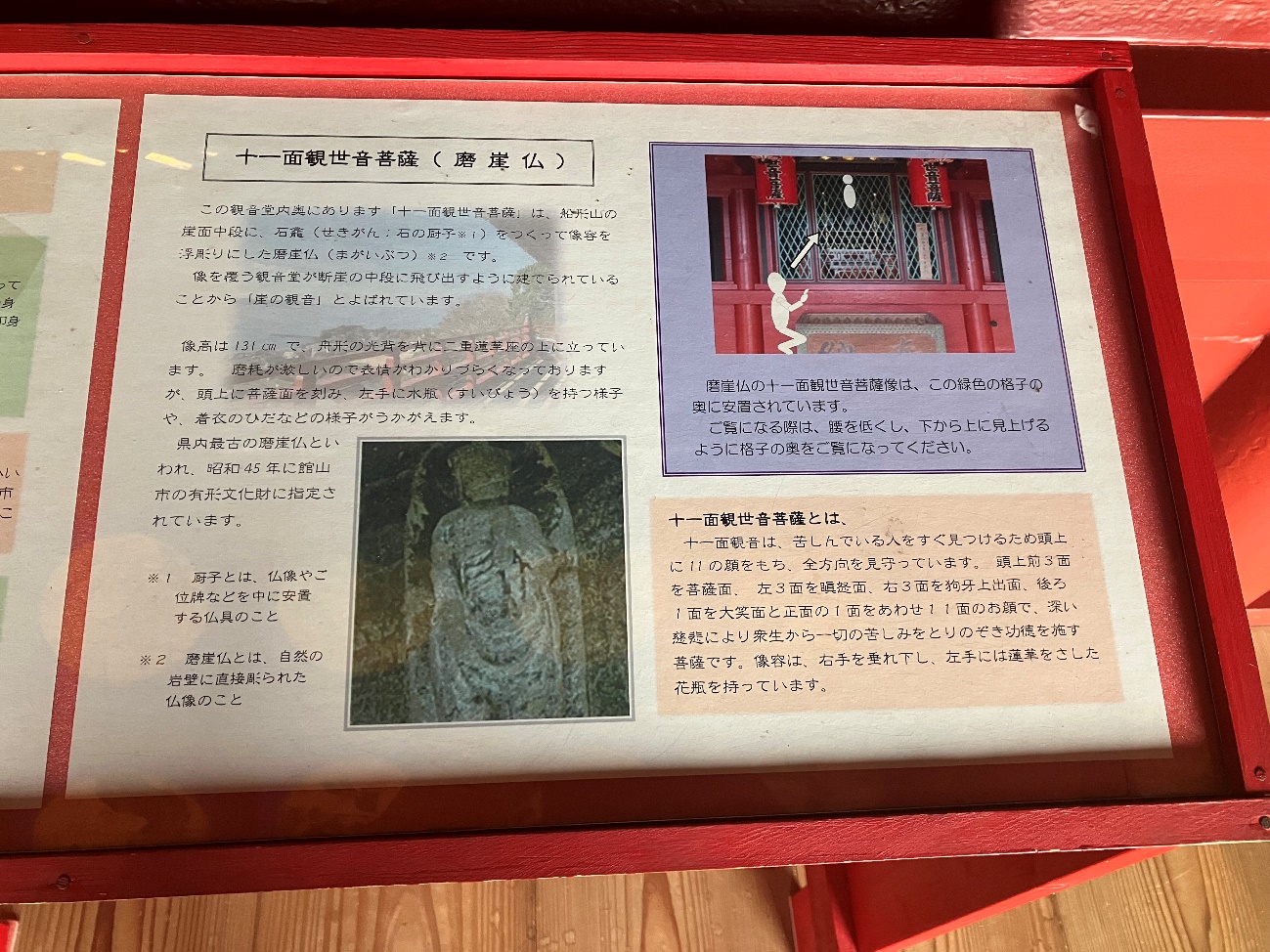

十一面観世音菩薩(磨崖仏)

この観音堂内奥にあります 「十一面観世音菩薩」 は、 船形山の崖面中段に、石龕 (せきがん : 石の厨子※1)をつくって像容を浮彫りにした磨崖仏 (まがいぶつ) ※2 です。

像を覆う観音堂が断崖の中段に飛び出すように建てられていることから 「崖の観音」 とよばれています。

像高は131cm で、 舟形の光背を背に二重蓮華座の上に立っています。

磨耗が激しいので表情がわかりづらくなっておりますが、頭上に菩薩面を刻み、左手に水瓶 (すいびょう)を持つ様子や、着衣のひだなどの様子がうかがえます。

県内最古の磨崖仏といわれ、昭和45年に館山市の有形文化財に指定されています。

※1 厨子とは、仏像やご位牌などを中に安置する仏具のこと

※2 磨崖仏とは、 自然の岩壁に直接彫られた仏像のこと

観音様は暗くてよく見えませんでした。

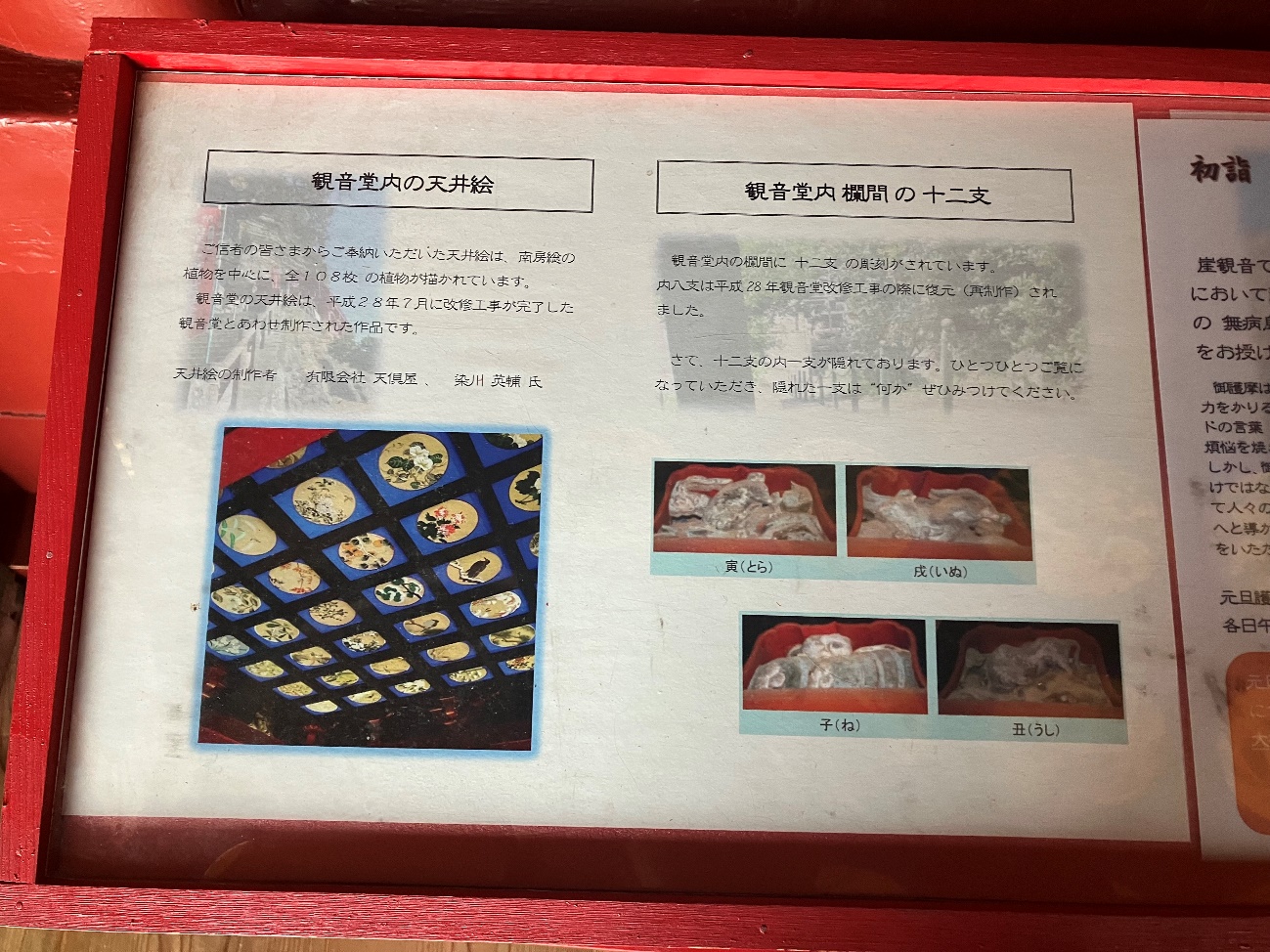

観音堂内の天井絵

ご信者の皆さまからご奉納いただいた天井絵は、南房総の植物を中心に、 全108枚の植物が描かれています。

観音堂の天井絵は、平成28年7月に改修工事が完了した観音堂とあわせ制作された作品です。

天井絵の制作者 有限会社 天倶屋、染川 英輔 氏

お参りが終わったら帰ります。

見た目ほど厳しい坂ではなかったですよ。

南房総その他の記事は以下