2025年大阪・関西万博の日本館は、「いのちと、いのちの、あいだに」をテーマに、持続可能な未来を体感できるパビリオンです。

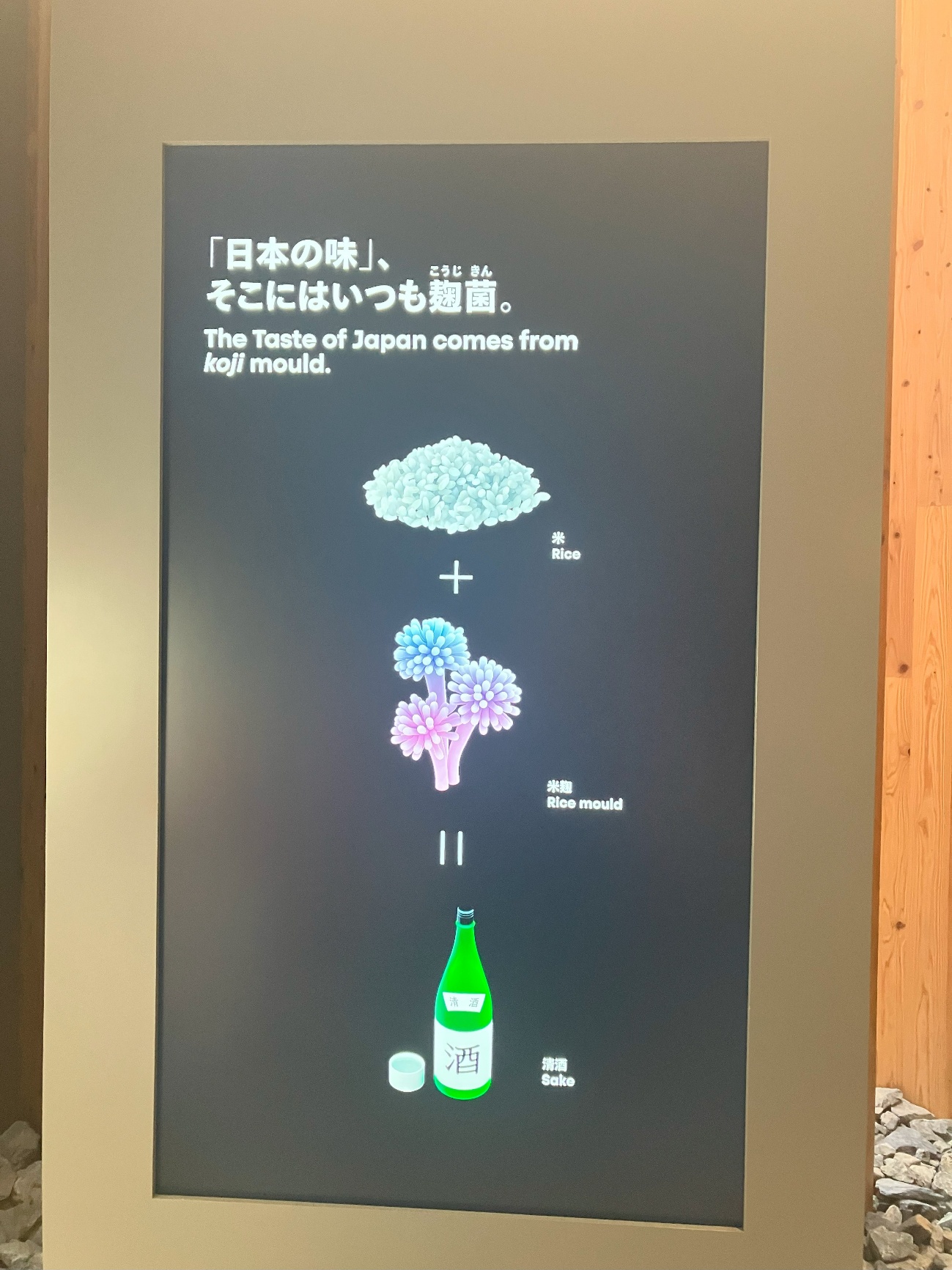

円環状の建物は、間伐材を用いたCLT板(積層接着した合板材)で構成され、「いのちの循環」を象徴。館内は「ごみから水へ」「水から素材へ」「素材からものへ」の3エリアで構成され、微生物や藻類、ものづくりの技術を通じて循環の仕組みを学べます。

火星由来の隕石展示やバイオガス発電など、科学と文化が融合した体験が魅力です。

事前予約は取れませんでしたが朝イチで行くと、自由入場で入ることが出来ます。

19時からも自由入場の時間はありますが、その時間は、すごい行列になっていました。

行くなら断然朝一。

待ち時間は無かったのですが、入館までに建物の外周をぐるぐる回って入館です。

一応、すかすかの木材は上にありますが、待ってる間は、日が差していて暑かったです。

会場で出るゴミがベルトコンベアに乗ってパビリオン内に運ばれて行くことを示すディスプレイがあります。

これらのゴミが微生物の力などで分解され新たな資源へと生まれ変わります。

暗闇の中に無数の光を舞い上がらせる幻想的な空間は、目に見えない微生物の活動を、酵素反応によって光を放つ「生物発光(バイオルミネセンス)」で表現したものです。

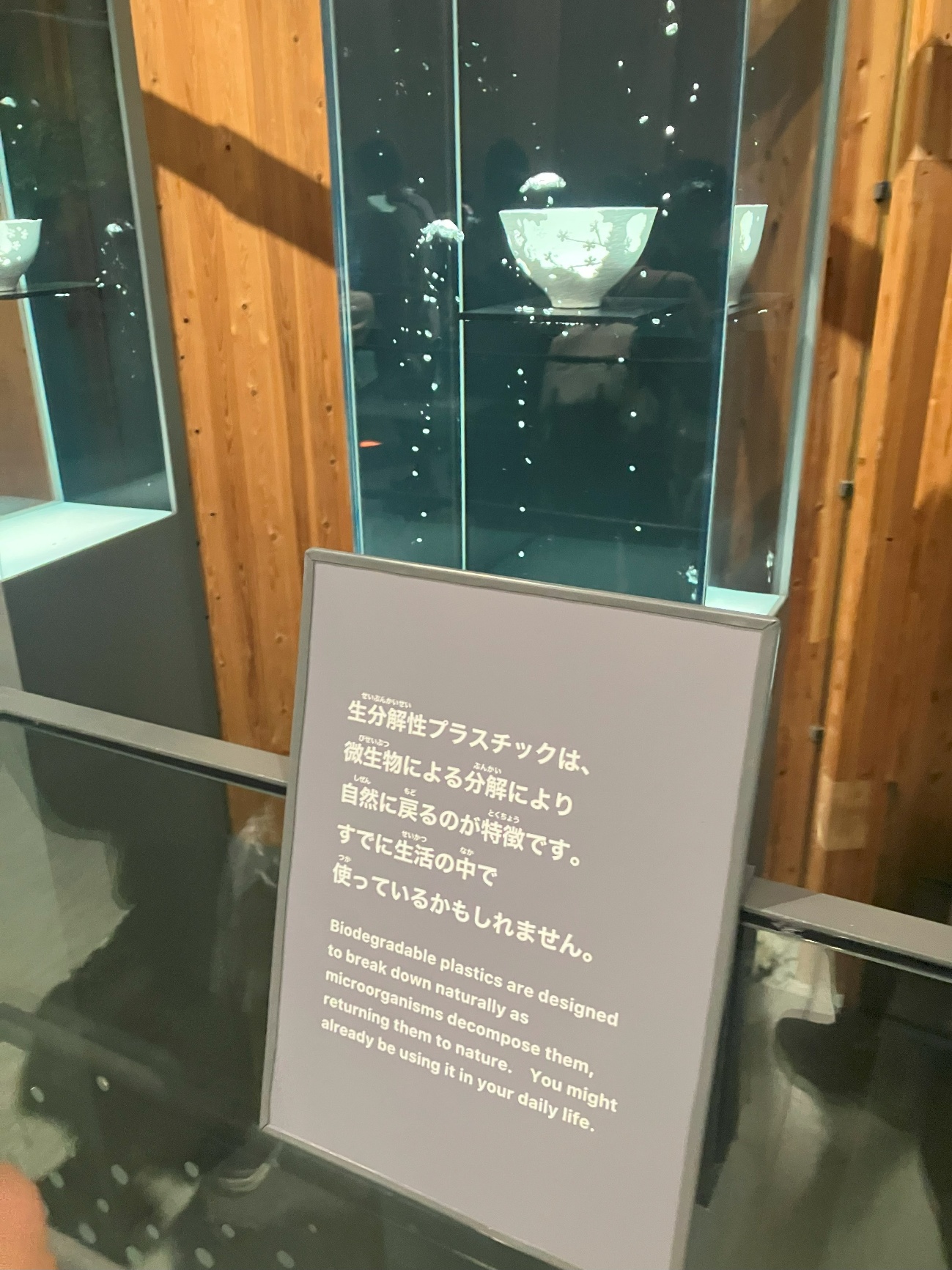

生物分解性プラスチックの展示です。

奥に行くほど器が崩れていく様子が分かります。

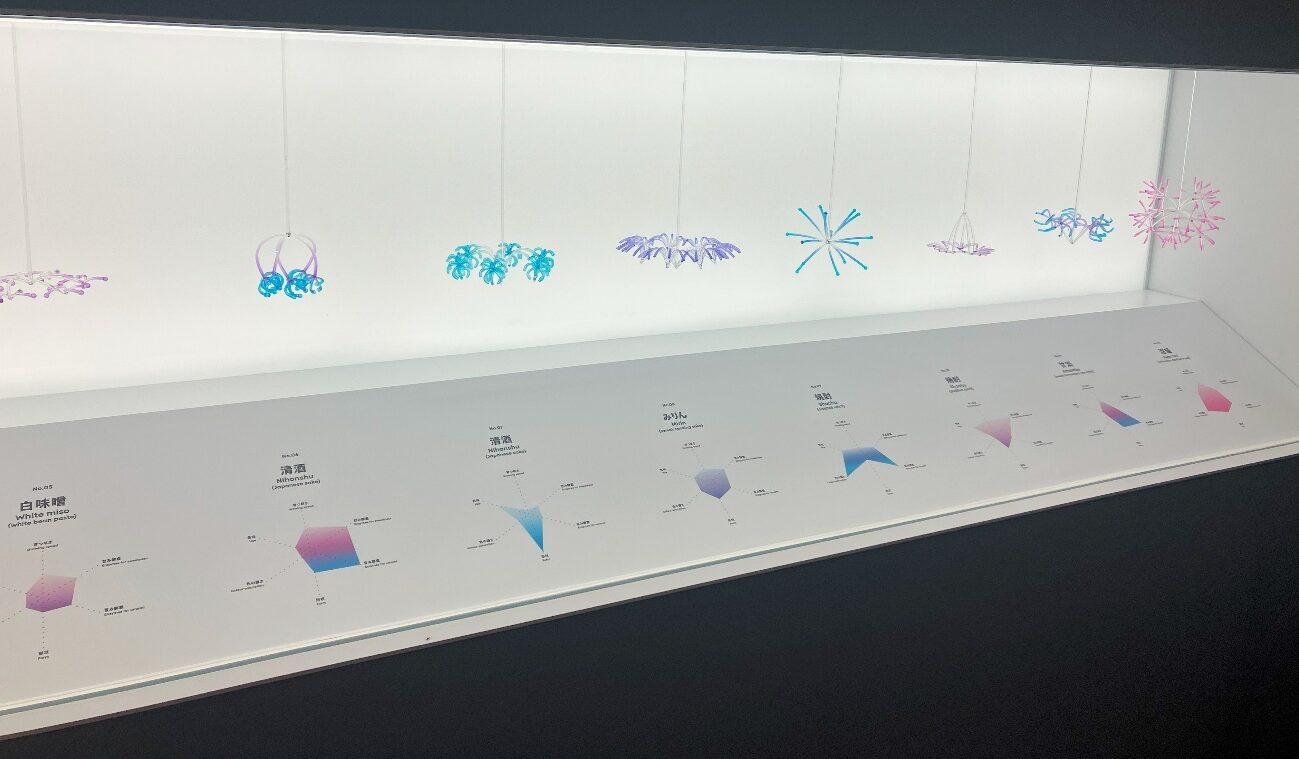

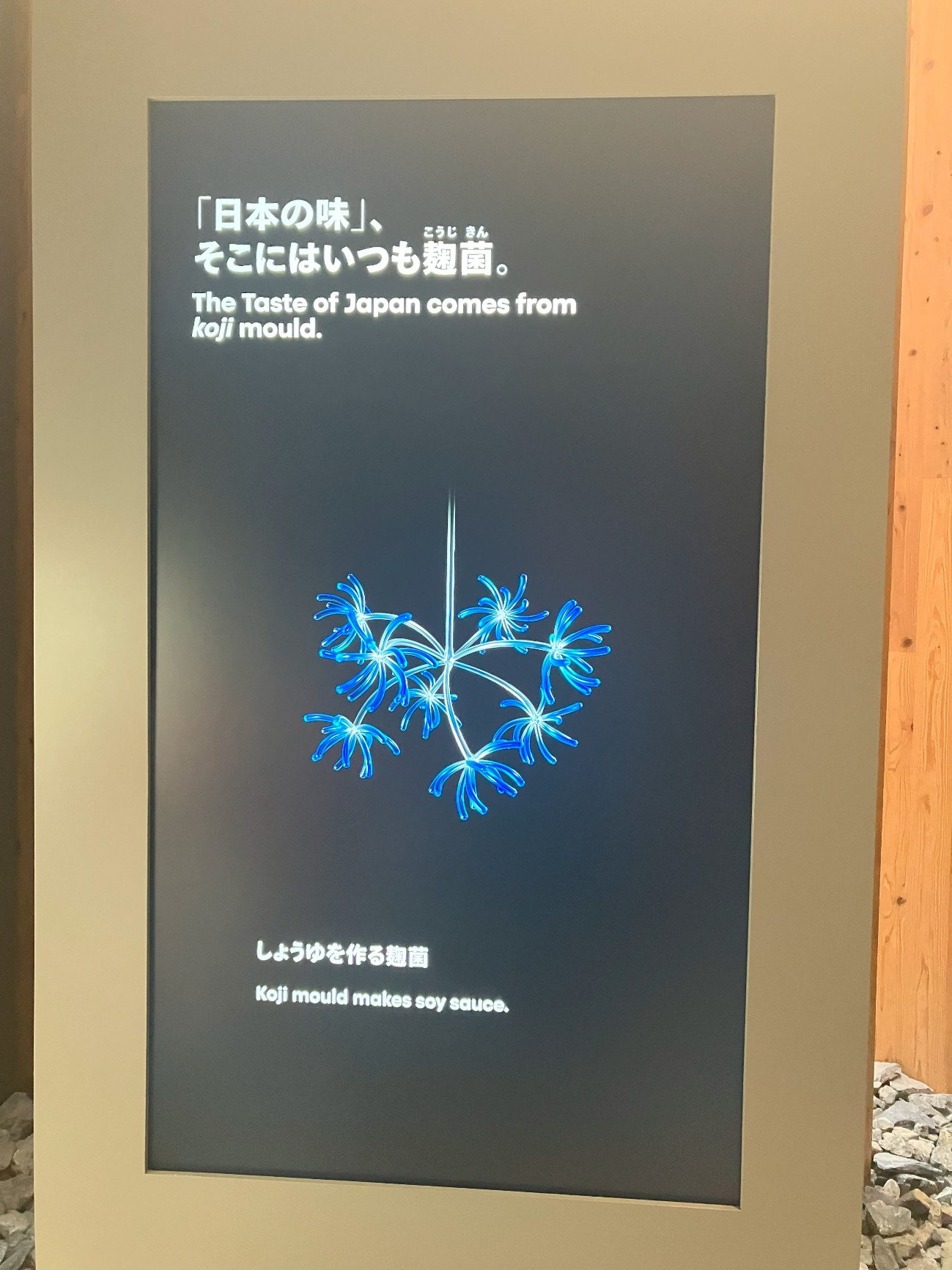

微生物の展示です。

再生プラスチックで作ったイスです。

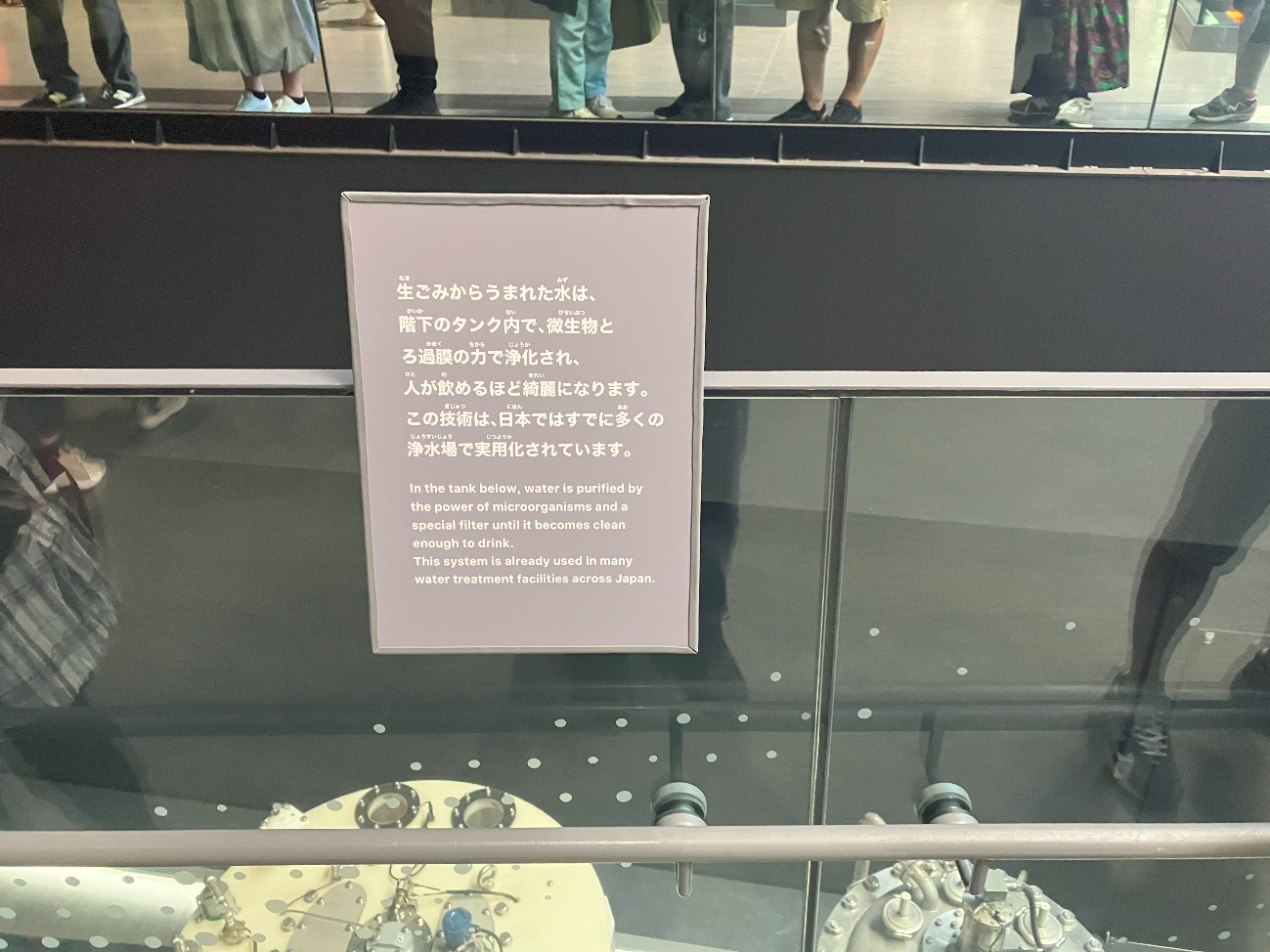

生ごみからうまれた水は、階下のタンク内で、 微生物とろ過膜の力で浄化され、人が飲めるほど綺麗になります。

この技術は、日本ではすでに多くの浄水場で実用化されています。

館内で浄化した水で満たされた直径19mの水盤があります。

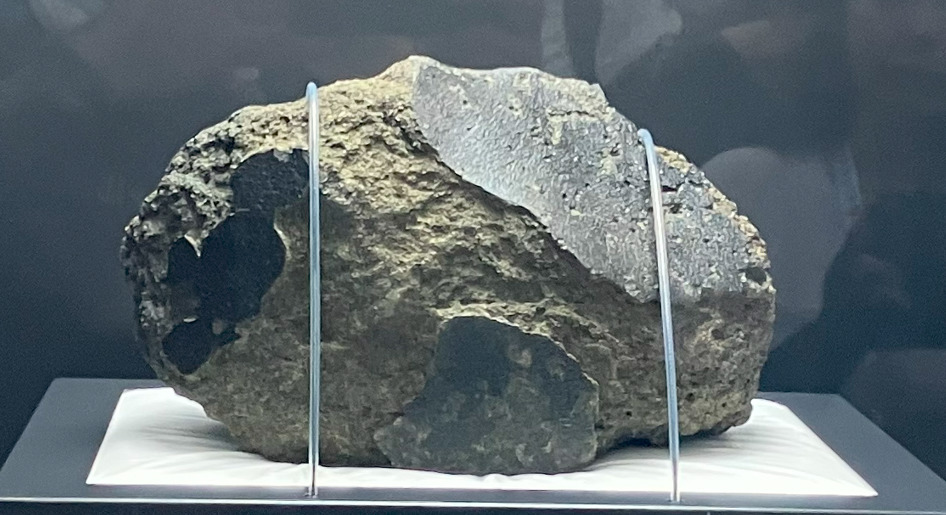

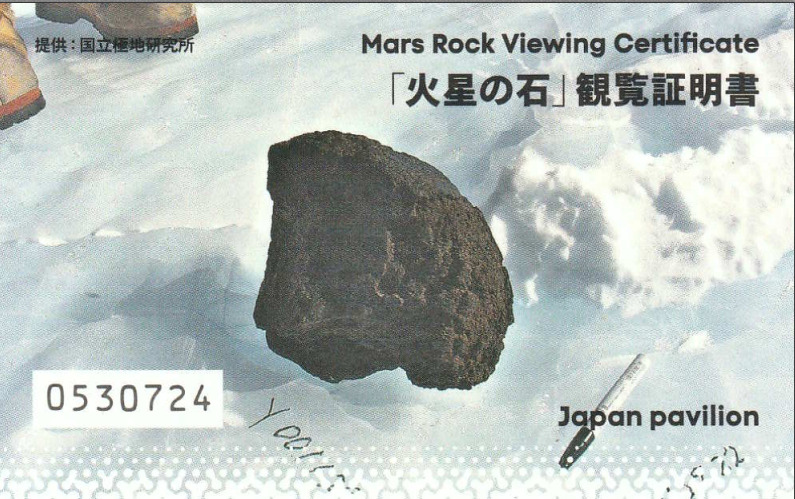

いよいよ目玉の火星の隕石です。

隕石は大気圏に突入すると火球となって落ちてきますので、表面は熱で溶けて皮膜ができます。

溶融被膜は溶融殻といい、黒っぽいガラス質の薄い層で覆われます。

その特徴を備えている石です。

「Yamato(やまと)」という名前の隕石は、南極・やまと山脈周辺で日本の南極観測隊によって発見された隕石群を指します。

隕石は地球上のどこにでも落ちますが、南極では雪と氷にすぐ埋もれてしまいます。

しかしながら表面が風で削られると氷の中に閉じ込められていた隕石が「裸氷帯(ブルーアイス)」と呼ばれる氷の表面に現れるのです。

そもそも、厚い氷河の上にあるのは人が持ち込まない限り隕石だけで、真っ白な氷原の上にある黒っぽい隕石はとても目立ちます。

火星隕石が私たちにささやく、宇宙といのちのつながり丨大阪・関西万博 日本館公式Webマガジン【月刊日本館】

約1000万年前、火星に隕石が衝突し宇宙へ飛び出した岩石は、長い歳月を太陽の周りで漂った後、数万年前に地球へ到達しました。大気圏突入で損傷しつつも大きさを保ち、南極に落下。氷雪に覆われた環境により風化せず、数万年保存されました。質量分析により宇宙を漂った期間が約1000万年と判明し、多くの微小隕石が燃え尽きる中、この石は奇跡的に地球に届いたのです。

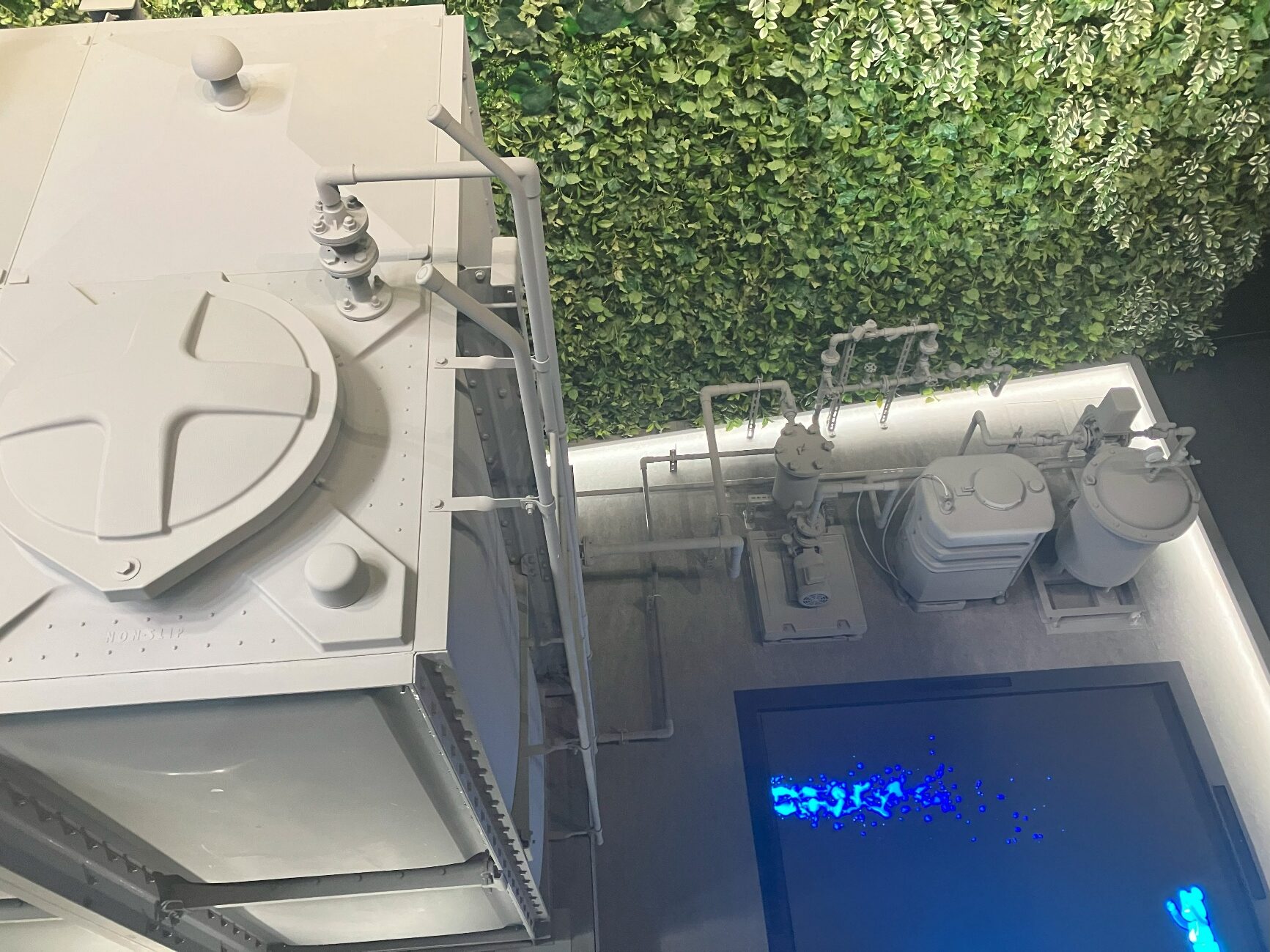

プラントから発生するCO₂の一部は、大阪ガスの技術で水素と合成され、会場内で使用される次世代都市ガス燃料「e-メタン」の原料としてリサイクルされます。

これにより、日本館で発生するCO₂の有効活用と、次世代エネルギー技術のデモンストレーションを目指しています。

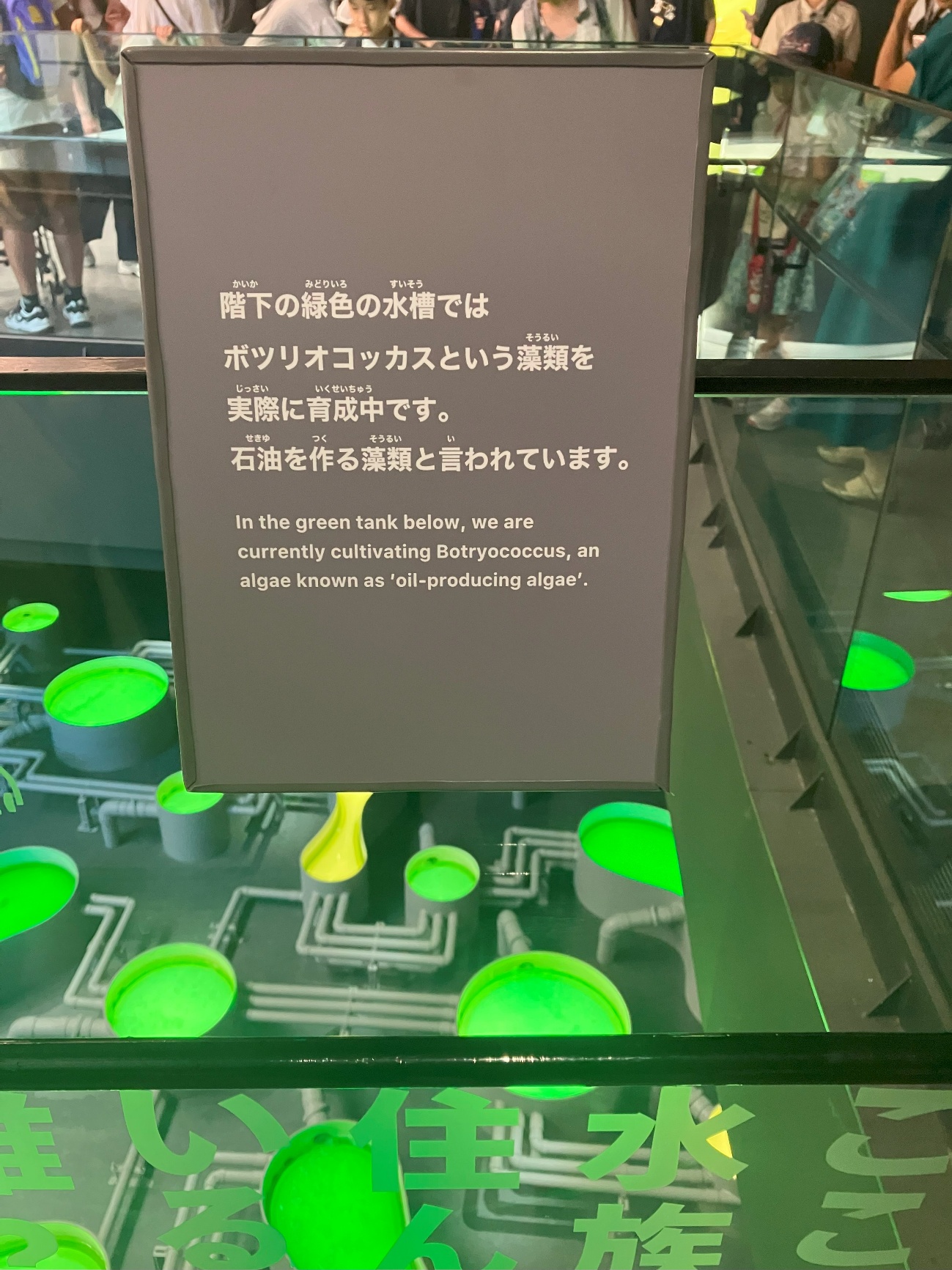

グリーンの水槽は、藻を育てるための水槽です。

階下の緑色の水槽ではボツリオコッカスという藻類を実際に育成中です。

石油を作る藻類と言われています。

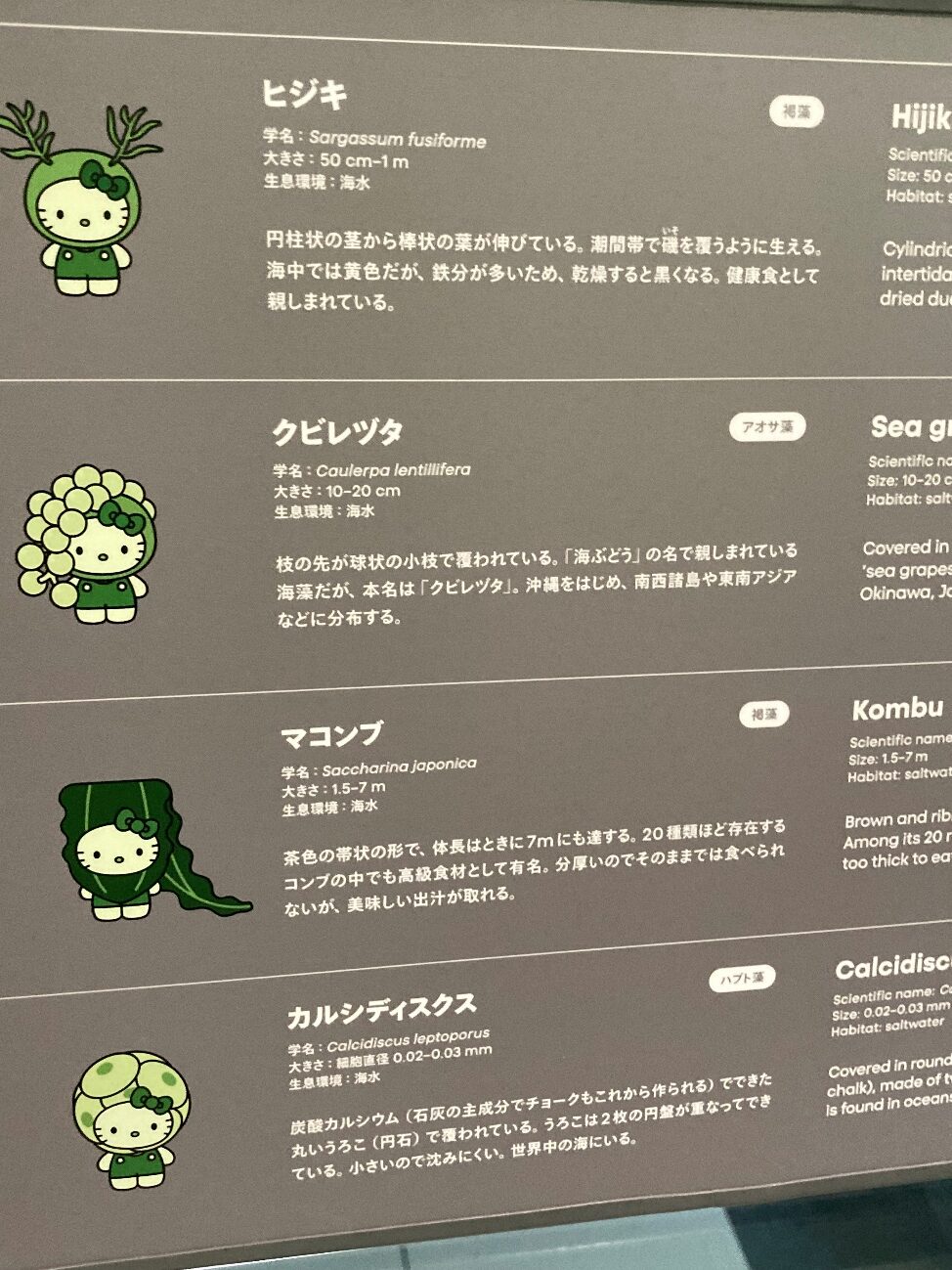

様々な藻の姿を模したキティちゃんのディスプレーが壁に展示されています。

グリーンのアートのような空間は、スピルリナという藻の姿を模したオブジェです。

液体がビニールの管を通っています。

スピルリナの粉末。

定期的にスピルリナのお味噌汁が配布されます。

ロボットアームが3Dプリントの技術で「日本館」で使われるスツールを製作しています。

スツールは藻類とバイオプラスチックを混ぜ合わせた素材で作られています。

日本の技術。桶の組み方。

サッカーボール。

小型月着陸実証機SLIMに搭載されたアルミニウム製「衝撃吸収材」の展示。

金色のカバーに隠されていますが、脚に組み込まれているとのことです。

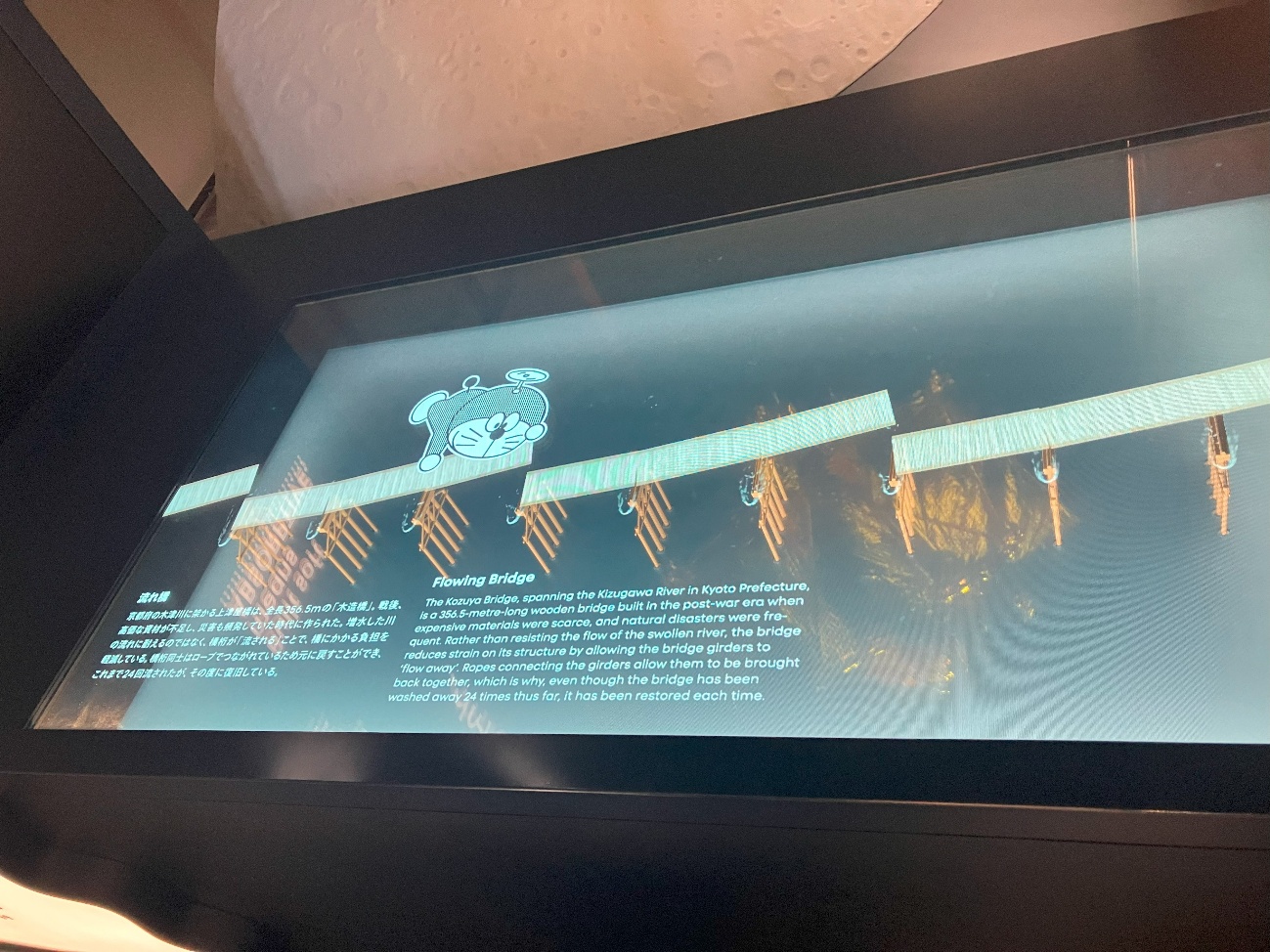

流九橋

京都府の木津川に架かる上津は、全長356.5mの「木造橋」。

戦後、高価な資材が不足し、災害も頻発していた時代に作られた。

増水した川の流れに耐えるのではなく、桁が「流される」ことで、橋にかかる負担を軽減している。

桁同士はロープでつながれているため元に戻すことができ、これまで24回流されたが、その度に復旧している。

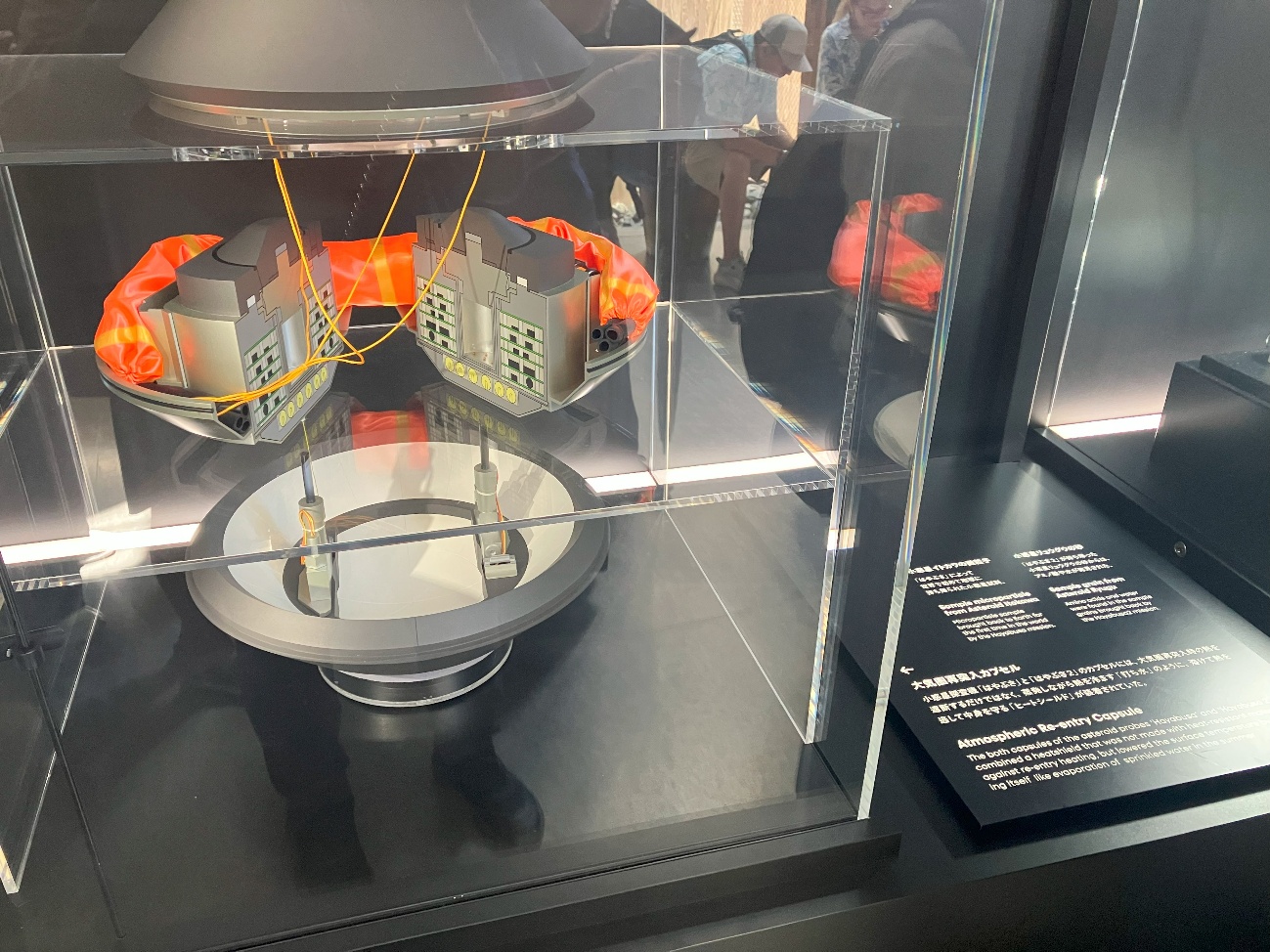

大気圏再突入カプセル

小惑星探査機「はやぶさ」と「はやぶさ2」のカプセルには、大気圏再突入時の熱を遮断するだけではなく、蒸発しながら熱を冷ます 「打ち水」のように、溶けて熱を逃して中身を守る「ヒートシールド」が装着されていた。

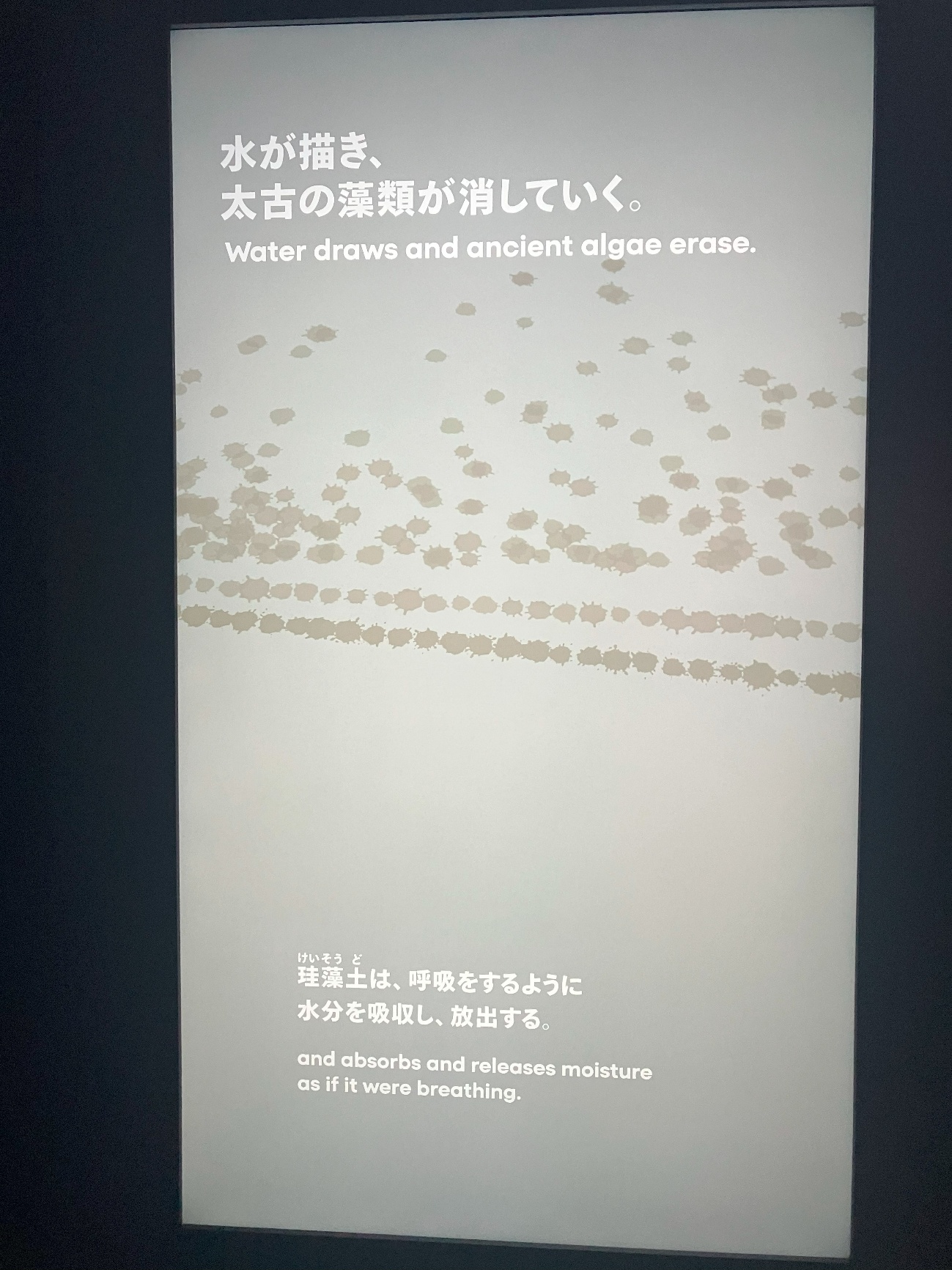

敷き詰められた珪藻土に水を垂らして、吸収する様子を観察します。

日本館外部にあるバイオガスプラントです。

夜は、外壁を使ったプロジェクションマッピングを見ることができます。