夏の終戦記念日頃になると、何かと話題になる靖国神社に立ち寄りました。

今回は九段下方面から長い参道を通って、本殿へ向かいました。

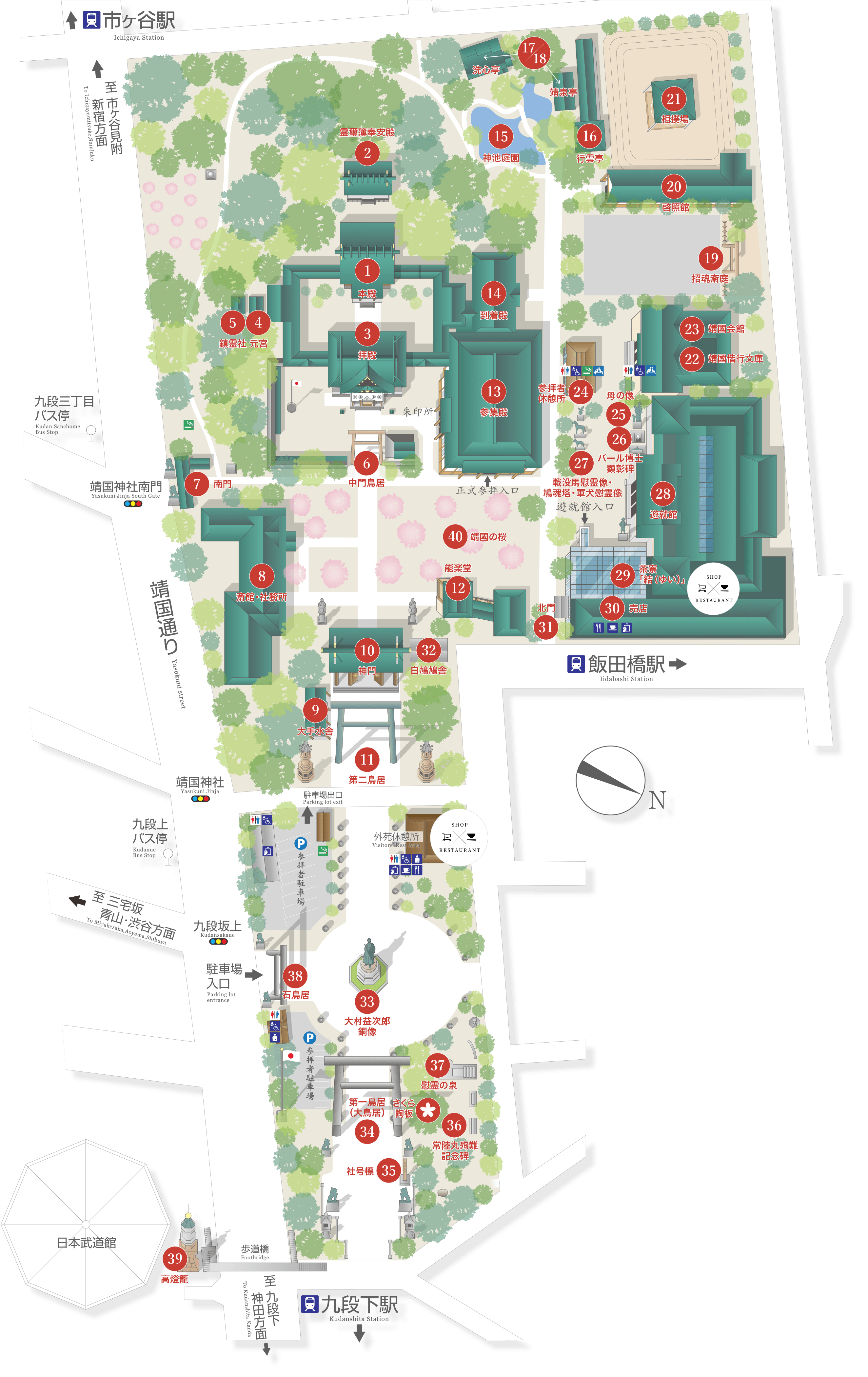

境内の地図は下記です。

目次

1 高燈籠・たかとうろう

靖国神社横の道、靖国通りを隔てて神社と反対側にあります。

かつては、九段坂の上の方にあり、海上から灯台として見ることができたそうです。

高燈籠・たかとうろう (常燈明台・じょうとうみょうだい)

高燈籠 (常燈明台) は、 明治4年(1871年) 靖國神社(当時は招魂社)の燈籠として設置された。

方位盤や風見が付けられ、いわゆる擬洋風建築の印象を醸した燈籠で、高さは16.8m。

小林清親が描いた錦絵に、 設置当初の高燈籠が登場している。 (右絵)

九段坂の上に設置されたため、 品川沖を出入りする船の目印として、東京湾からも望むことができ、 灯台の役目も果たした。

かつて九段坂は急坂であり、 いくつかの段が築かれていたが、関東大震災後の帝都復興計画により勾配を緩やかにする改修工事が行われた。

高燈籠は、当初は靖国通りをはさんで反対側に建てられていたが、この改修に伴い、 大正14年(1925年) に現在地に移転した。

2 品川弥次郎像

こちらも高燈籠の隣にあり、神社からは道を隔てた所に立っています。

品川弥次郎(しながわ やじろう)は、幕末から明治時代にかけて活躍した日本の政治家であり、長州藩出身の武士でした。

彼は1843年に生まれ、吉田松陰の松下村塾で学び、尊王攘夷運動に参加しました。

明治維新後は、内務大臣や駐独公使などの要職を歴任し、政治や教育、産業の発展に貢献しました。

彼の功績の一つとして、獨逸学協会学校(現在の獨協大学)や京華学園の創立、信用組合の設立などが挙げられます。また、彼は「宮さん宮さん」の歌詞を作詞したとも言われています。ちなみに作曲は大村益次郎です。

松陰が、品川を「温厚正直で人情に厚く、うわべを飾らない。抜きん出た能力はないが、心が広く奥深いのが優れている」と評しているので、こうして銅像になったのも運が良かったとも言えるのではないでしょうか。

3 大山巌像

大山巌(おおやま いわお) (1842-1916)

大山巌は天保13年(1842年) の生まれで薩摩藩出身。

従兄弟である西郷従道 (西郷隆盛の弟) は、 盟友関係にあった。

薩英戦争での近代的な軍備に影響され、 江川太郎左衛門のもとで砲術を習得した。

日清戦争では第2軍司令官、 日露戦争では満州軍総司令官を務めた。

東郷平八郎と対を成して 「陸の大山、 海の東郷」 と称された。

その後参謀総長、 内務大臣を勤め元老となった。

大山巌像

大山巌像は、 大正8年(1919年) に現在の国会前庭に設置された。

銅像は軍服を着た騎乗姿で、 原型作者は新海竹太郎。 近代の軍人像の中では、数少ない乗馬像の一つ。

昭和23年(1948年)、GHQにより一時撤去され、 東京都美術館に預けられた後、 昭和44年(1969年) に現在地に移転した。

大山巌顕彰碑(解釈文)

元帥陸軍大将、 従一位大勲位功一級公爵の大山巌は、 天保13年(1842年)10月10日に鹿児島県において生まれる。

日清日露の両大戦後に従い大正5年(1916年) 12月10日、 東京において薨かる。

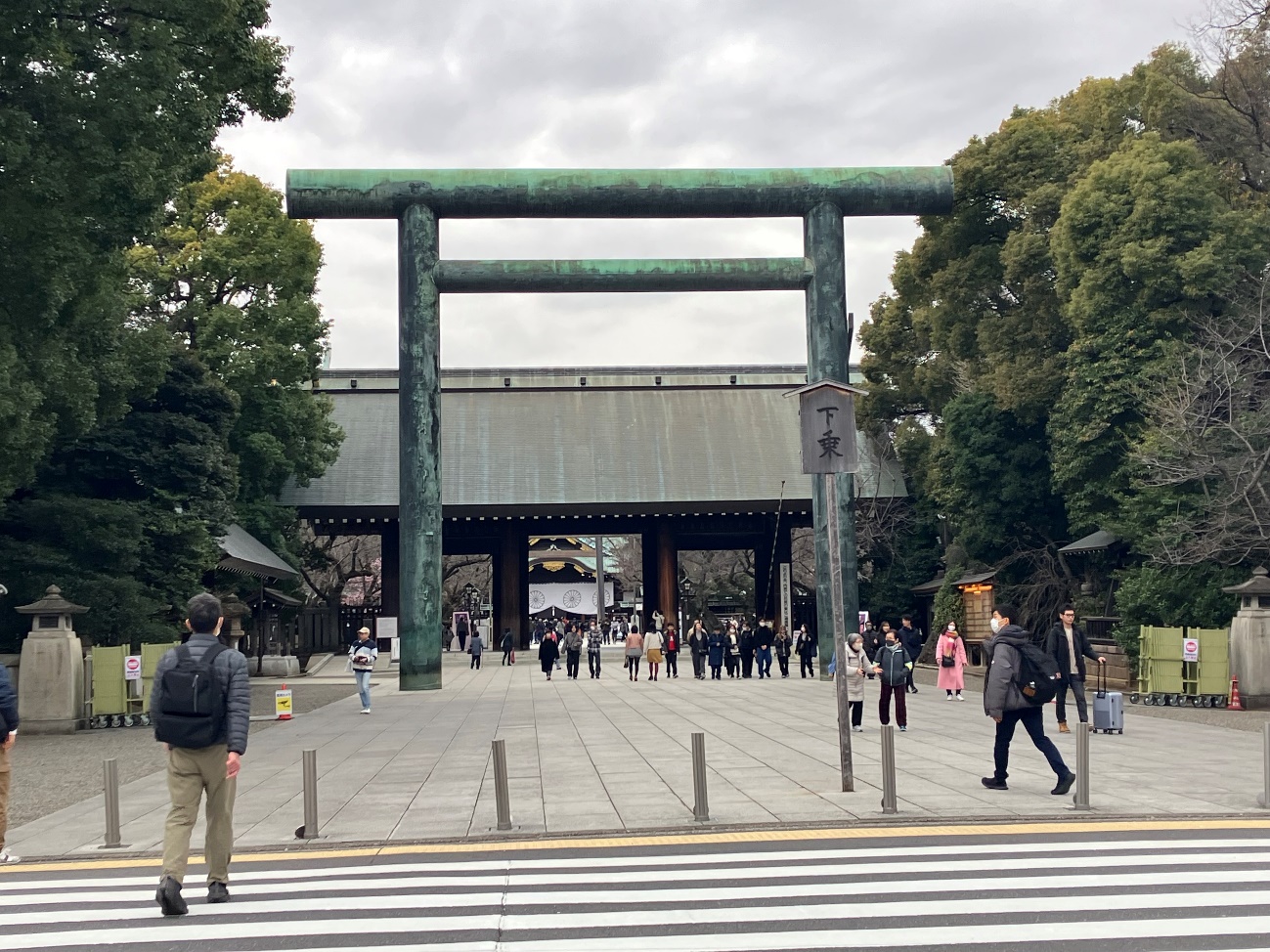

4 参道入口

右にあるのが、2024-5-31に中国人によって放尿後、赤いスプレー塗料で「Toilet」と書かれた石柱です。

「出征を見送る家族の像」これから他国を攻めに行く兵隊さんを見送っている訳なので、外国の人たちが見たら微妙な感情でしょうね。

参道は長い

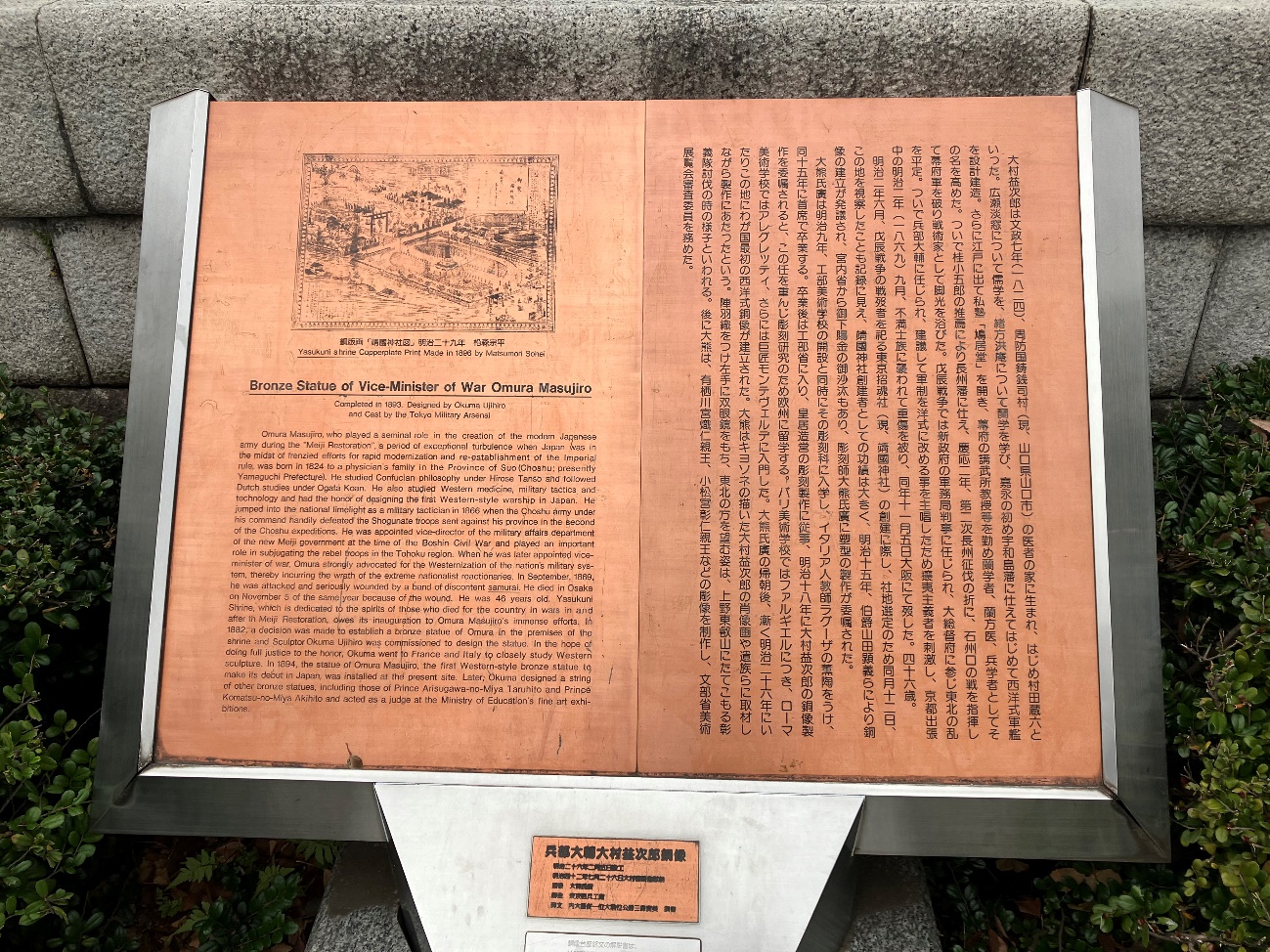

5 大村益次郎像

大村益次郎は文政七年(一八二四)、周防国鋳銭司村(現、山口県山口市)の医者の家に生まれ、はじめ村田蔵六といった

。広瀬淡窓について儒学を、緒方洪庵について蘭学を学び、嘉永の初め宇和島藩に仕えてはじめて西洋式軍艦設計建造。

さらに江戸に出て私塾 「鳩居堂」 を開き、幕府講武所教授等を勤め蘭学者、蘭方医、兵学者としてその名を高めた。

ついで桂小五郎の推薦により長州藩に仕え、慶応二年、第二次長州征伐の折に、石州口の戦を指揮し幕府軍を破り戦術家として脚光を浴びた。

戊辰戦争では新政府軍務局判事に任じられ、大総督府に参じ東北の乱平定。

ついで兵部大輔に任じられ、建議して軍制を洋式に改める事を主唱したため攘夷主義者を刺激し、京都出張中の明治二年(一八六九) 九月、不満士族に襲われて重傷を被り、同年十一月五日大阪にて歿した。 四十六歳。

明治二年六月、戊辰戦争の戦歿者を祀る東京招魂社 (現、靖國神社)の創建に際し、社地選定のため同月十二日、この地を視察したことも記録に見え、 靖國神社創建者としての功績は大きく、明治十五年、伯爵山田顕義らにより銅像の建立が発議され、宮内省から御下賜金の御沙汰もあり、彫刻師大熊氏廣に塑型の製作が委嘱された。

大熊氏廣は明治九年、工部美術学校の開設と同時にその彫刻科に入学し、イタリア人教師ラグーザの薫陶をうけ、同十五年に首席で卒業する。卒業後は工部省に入り、皇居造営の彫刻製作に従事、明治十八年に大村益次郎の銅像製作を委嘱されると、この任を重んじ彫刻研究のため欧州に留学する。 バリ美術学校ではファルギエルにつき、ローマ美術学校ではアレグレッティ、さらには巨匠モンテヴェルデに入門した。 大熊氏廣の帰朝後、漸く明治二十六年にいたこの地にわが国最初の西洋式銅像が建立された。 大熊はキヨソネの描いた大村益次郎の肖像画や遺族らに取材しながら製作にあたったという。陣羽織をつけ左手に双眼鏡をもち、東北の方を望む姿は、上野東叡山にたてこもる彰義隊討伐の時の様子といわれる。後に大熊は、有栖川宮熾仁親王、小松宮彰仁親王などの彫像を制作し、文部省美術展覧会審査委員を務めた。

6 本殿

早咲きの桜が咲いていました。

境内のどこかに標本桜があり、その桜の開花をもとに東京の開花宣言がなされます。

歴史的に微妙な場所なのでどうかとおもいましたが、日本人だけでなく、外国人の姿もかなりいました。