倉敷と言えば、風情ある美観地区が真っ先に思い浮かびます。

白壁の蔵や柳並木、レトロな町並みが川沿いに広がり、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような雰囲気です。

倉敷は、東京からだと新幹線で岡山まで行き、それから山陽本線で西に20分程度の所です。

https://www.kurashiki-tabi.jp/wp-content/uploads/2025/04/bbcf0bc0183fb3b21c9340f98052b72e.pdf

美観地区へは、美観地区入口の交差点から入ります。

目次

1 奈良萬の小道

すこし入って左側にある奈良萬の小道

美観地区一番の美しい路地だそうです。

2 倉敷物語館

施設案内 図

倉敷物語館は、江戸時代中期 (1760年頃)に建築された旧東大橋家住宅を改修した観光・文化施設です。

東大橋家は、 現在国指定重要文化財に指定されている大橋家住宅を構えた大橋家の一族で、 倉敷村(現倉敷市)の年寄役を務めるなど、 村の発展に貢献しました。

当館は、 長屋門や白壁の土蔵など、当時の景観を美しく保ちながら、その風情を現代に伝えています。

倉敷の歴史や文化を学ぶ場として、 また、訪れた方の交流の場として、 展示室や和室、 多目的ホールなどを備えています。

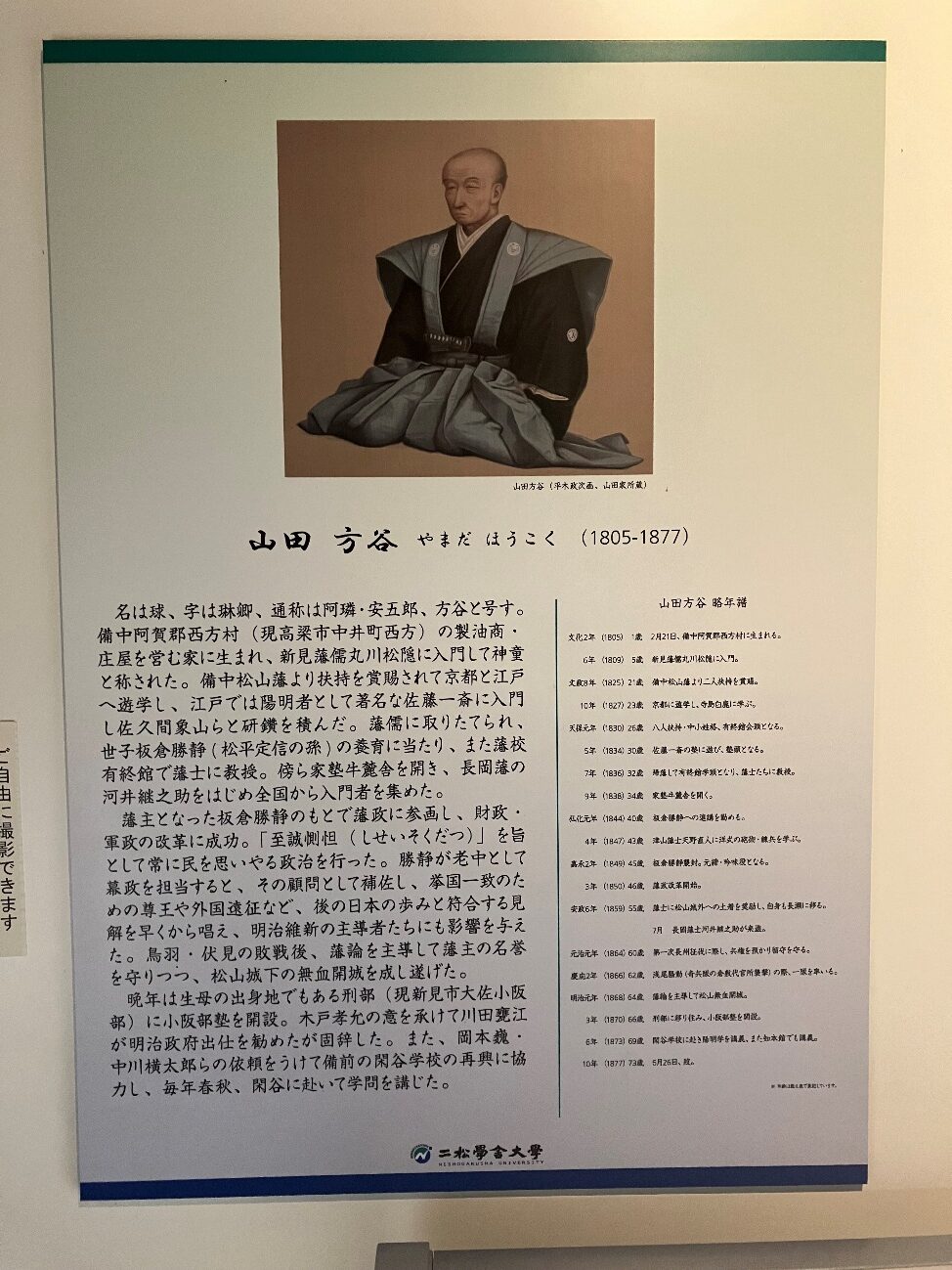

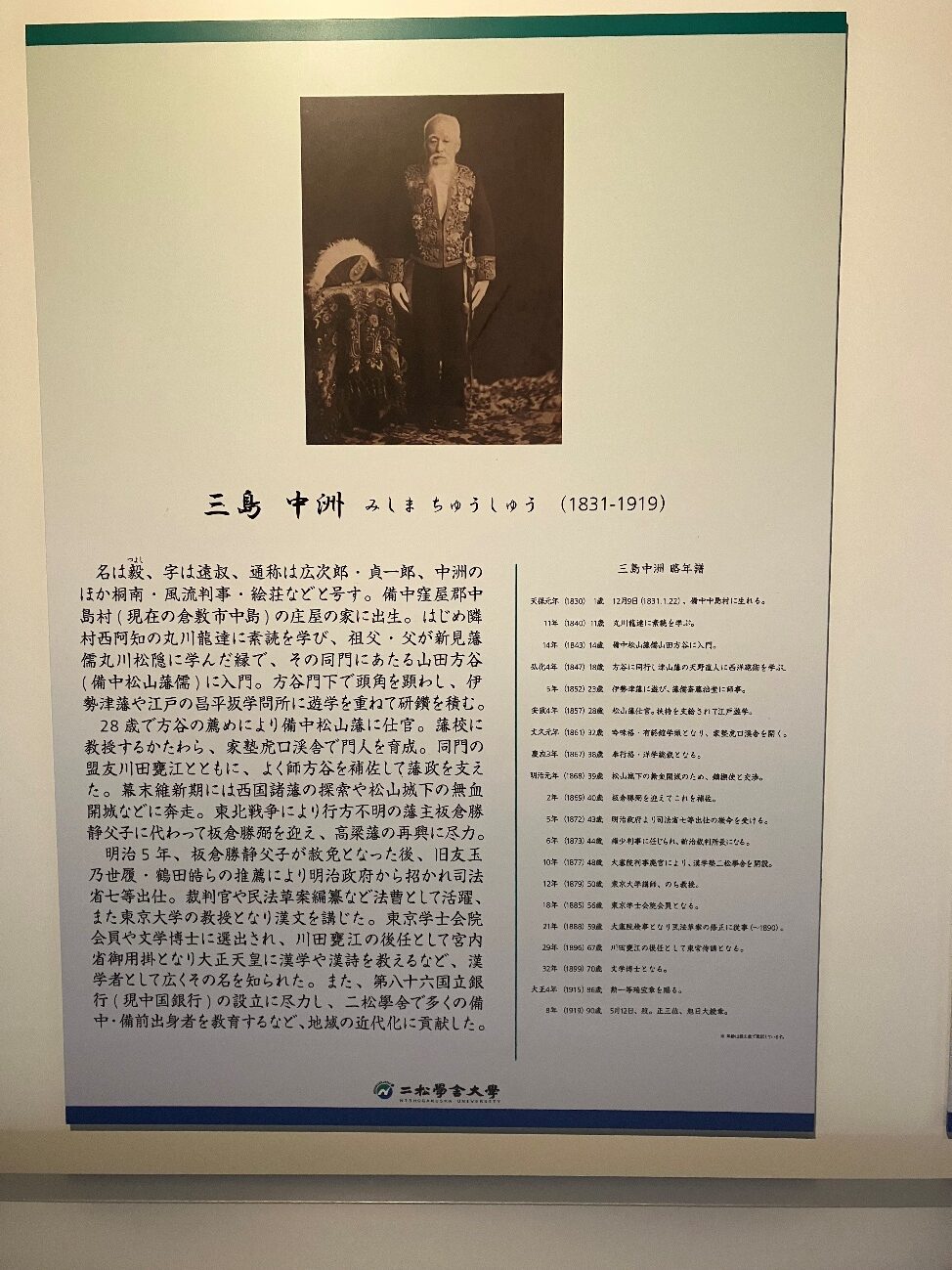

三島中州は二松学舎の創立者です。

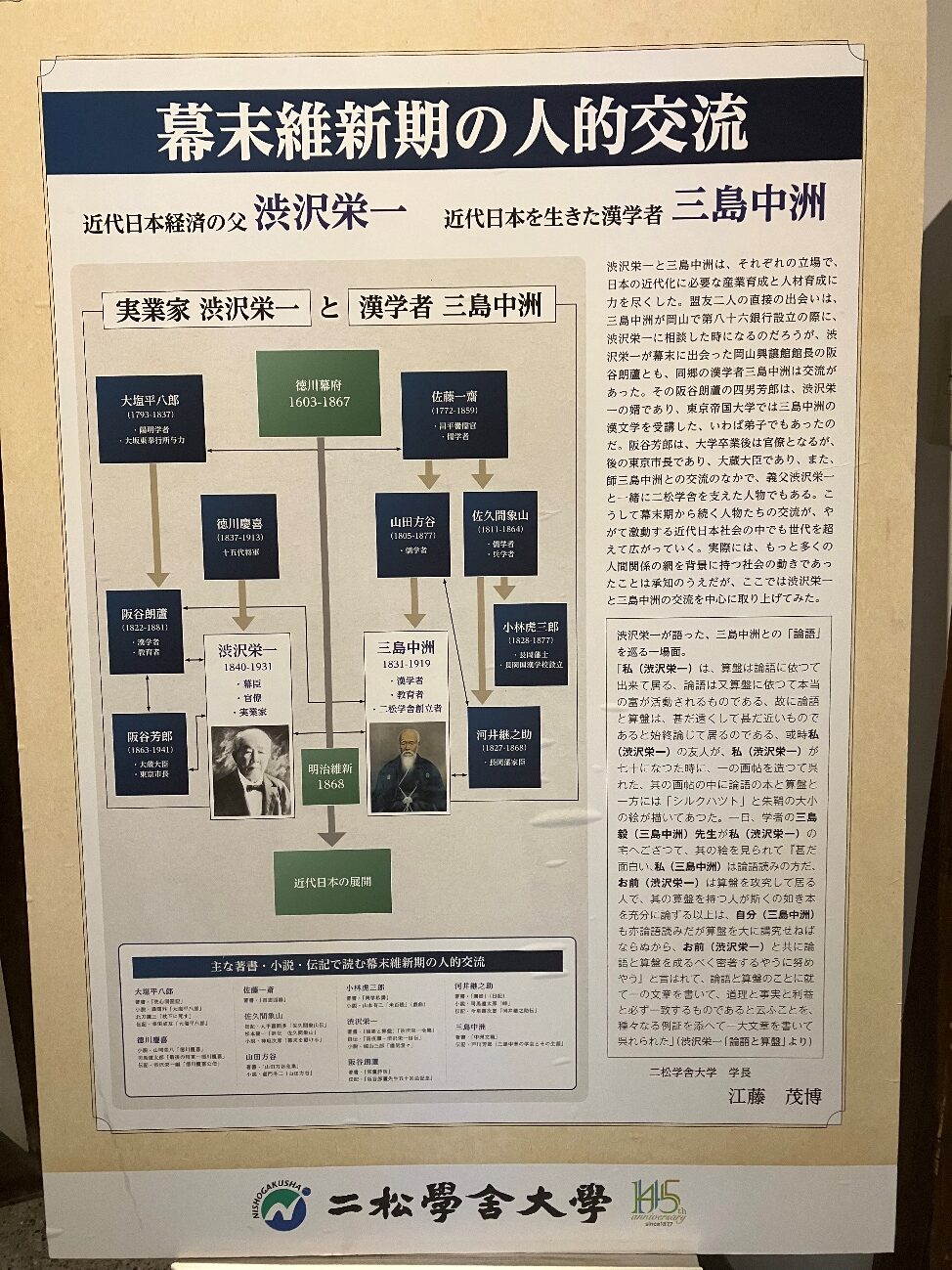

渋沢栄一と三島中洲は、それぞれの立場で、日本の近代化に必要な産業育成と人材育成に力を尽くした。

盟友二人の直接の出会いは、三島中洲が岡山で第八十六銀行設立の際に、渋沢栄一に相談した時になるのだろうが、 渋沢栄一が幕末に出会った岡山興譲館館長の阪谷朗蘆とも、同郷の漢学者三島中洲は交流があった。

その阪谷朗蘆の四男芳郎は、 渋沢栄一の婿であり、 東京帝国大学では三島中洲の漢文学を受講した、いわば弟子でもあったのだ。

阪谷芳郎は、大学卒業後は官僚となるが、後の東京市長であり、 大蔵大臣であり、 また、師三島中洲との交流のなかで、 義父渋沢栄一と一緒に二松学舎を支えた人物でもある。

こうして幕末期から続く人物たちの交流が、やがて激動する近代日本社会の中でも世代を超えて広がっていく。

実際には、もっと多くの人間関係の網を背景に持つ社会の動きであったことは承知のうえだが、ここでは渋沢栄一と三島中洲の交流を中心に取り上げてみた。

渋沢栄一が語った、 三島中洲との 「論語」を巡る一場面。

「私 (渋沢栄一) は、 算盤は論語に依って出来て居る、論語は又算盤に依って本当の富が活動されるものである、 故に論語と算盤は、甚だ遠くして甚だ近いものであると始終論じて居るのである、 或時私(渋沢栄一) の友人が、 私 (渋沢栄一) が七十になった時に、 一の画帖を造って呉れた、 其の画帖の中に論語の本と算盤と一方には 「シルクハット」と朱鞘の大小の絵が描いてあった。

一日、 学者の三島毅 (三島中洲) 先生が私 (渋沢栄一)の宅へござつて、 其の絵を見られて 「甚だ面白い、私 (三島中洲) は論語読みの方だ、お前 (渋沢栄一) は算盤を攻究して居る人で、 其の算盤を持つ人が斯くの如き本を充分に論ずる以上は、 自分 (三島中洲)も亦論語読みだが算盤を大に講究せねばならぬから、お前 (渋沢栄一) と共に論語と算盤を成るべく密著するやうに努めやう」と言はれて、論語と算盤のことに就て一の文章を書いて、 道理と事実と利益と必ず一致するものであると云ふことを、種々なる例証を添へて一大文章を書いて呉れられた」 (渋沢栄一 「論語と算盤」 より )

漱石は、若い頃、約一年ばかり二松学舎に通って、漢学を習っていたと、大学のHPに記載されていました。

3 エルグレコ

蔦のからまるレトロな喫茶です。

いよいよ倉敷川へ

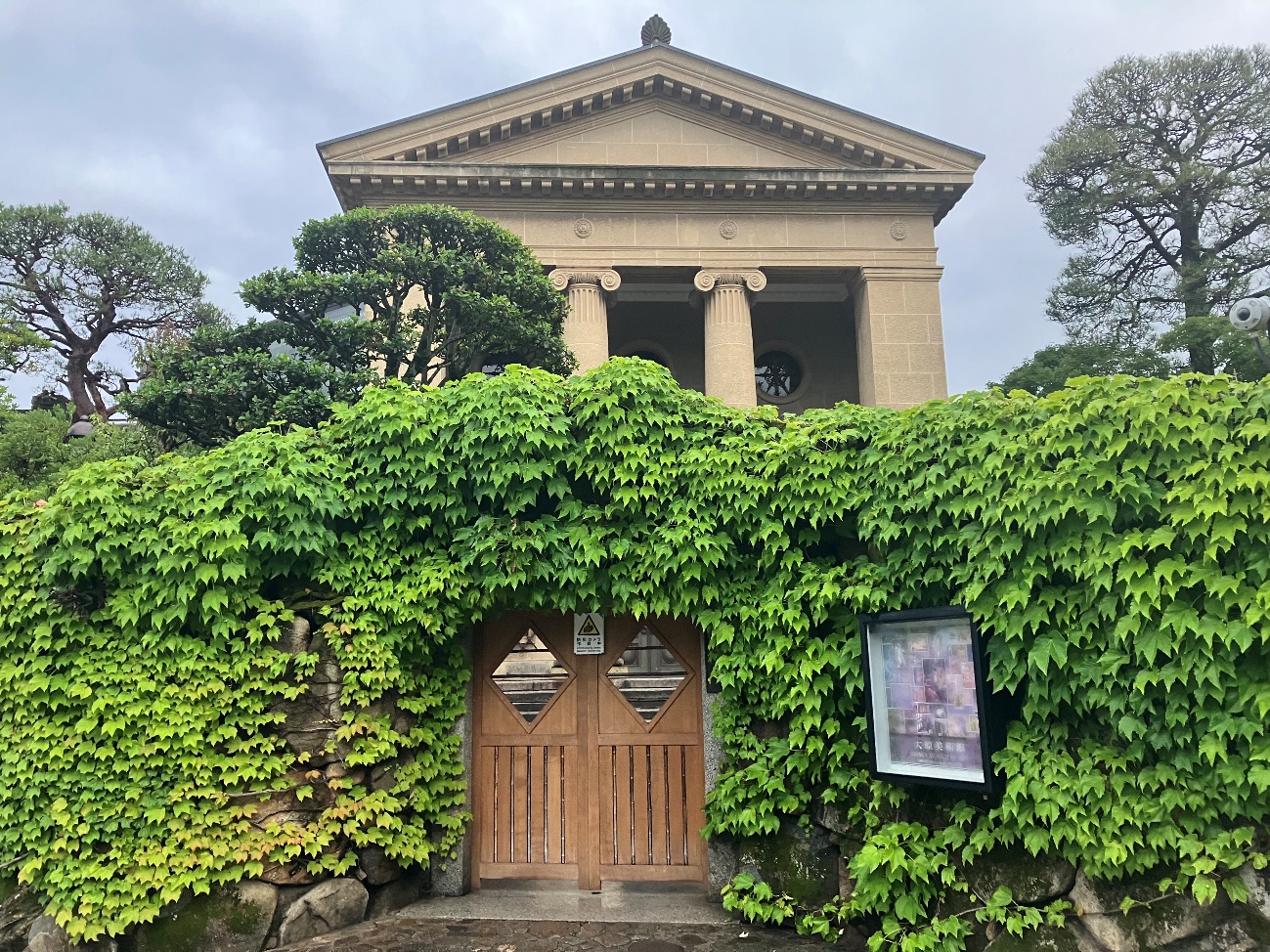

4 大原美術館

時間が遅かったので閉まっていました。

5 倉敷川

西側です。

6 中橋

美観地区遊歩道の中間地点となります。

観光用の舟です。

7 民芸広場

8 高砂橋

遊歩道の端まで来ました。

橋の上から倉敷川を撮影したものです。

9 倉敷川東

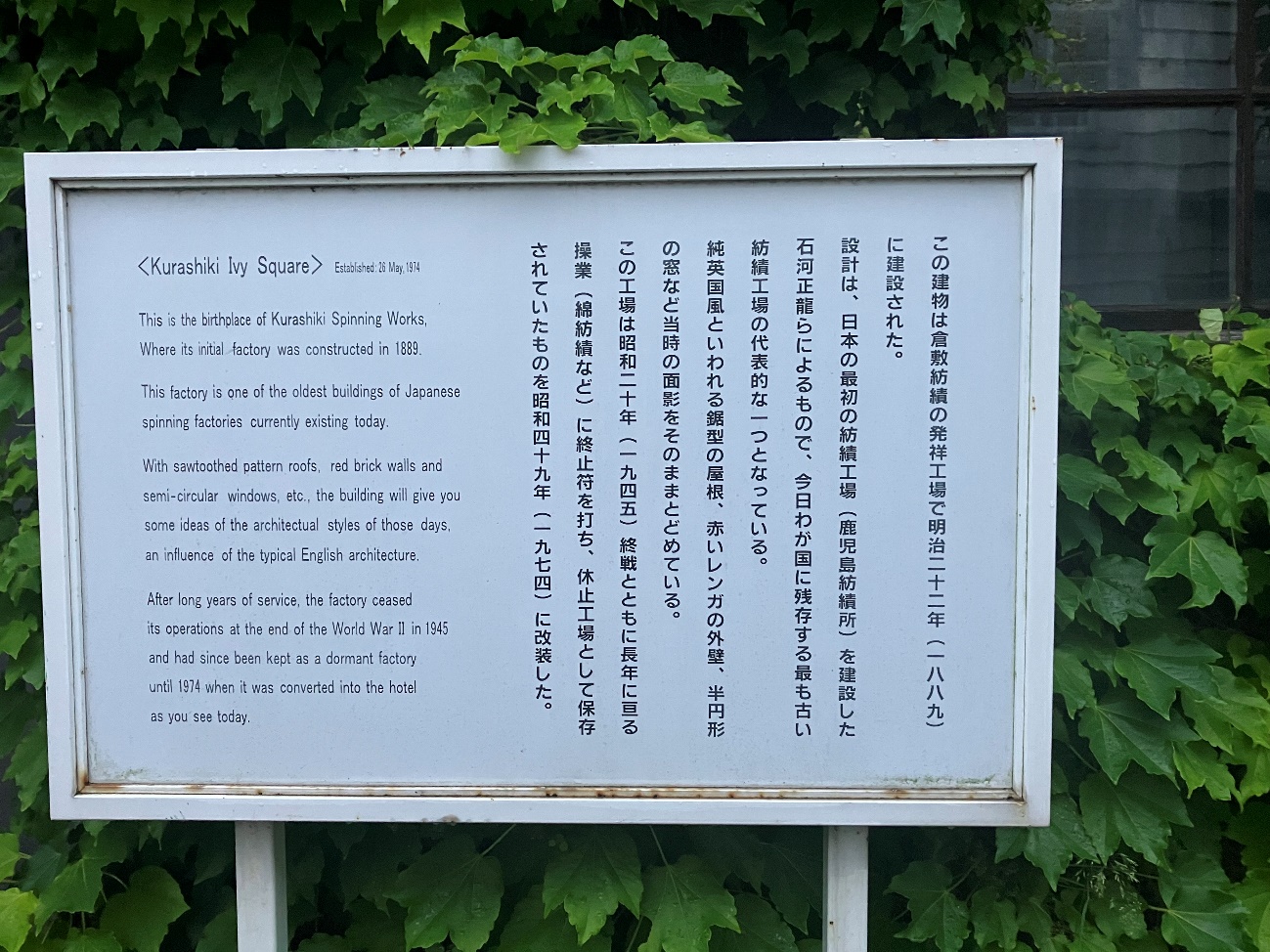

10 倉敷アイビースクエア

1973年(昭和48年)倉敷紡績所(現クラボウ)の元本社工場が再開発されて、「倉敷アイビースクエア」として全面開業したものです。

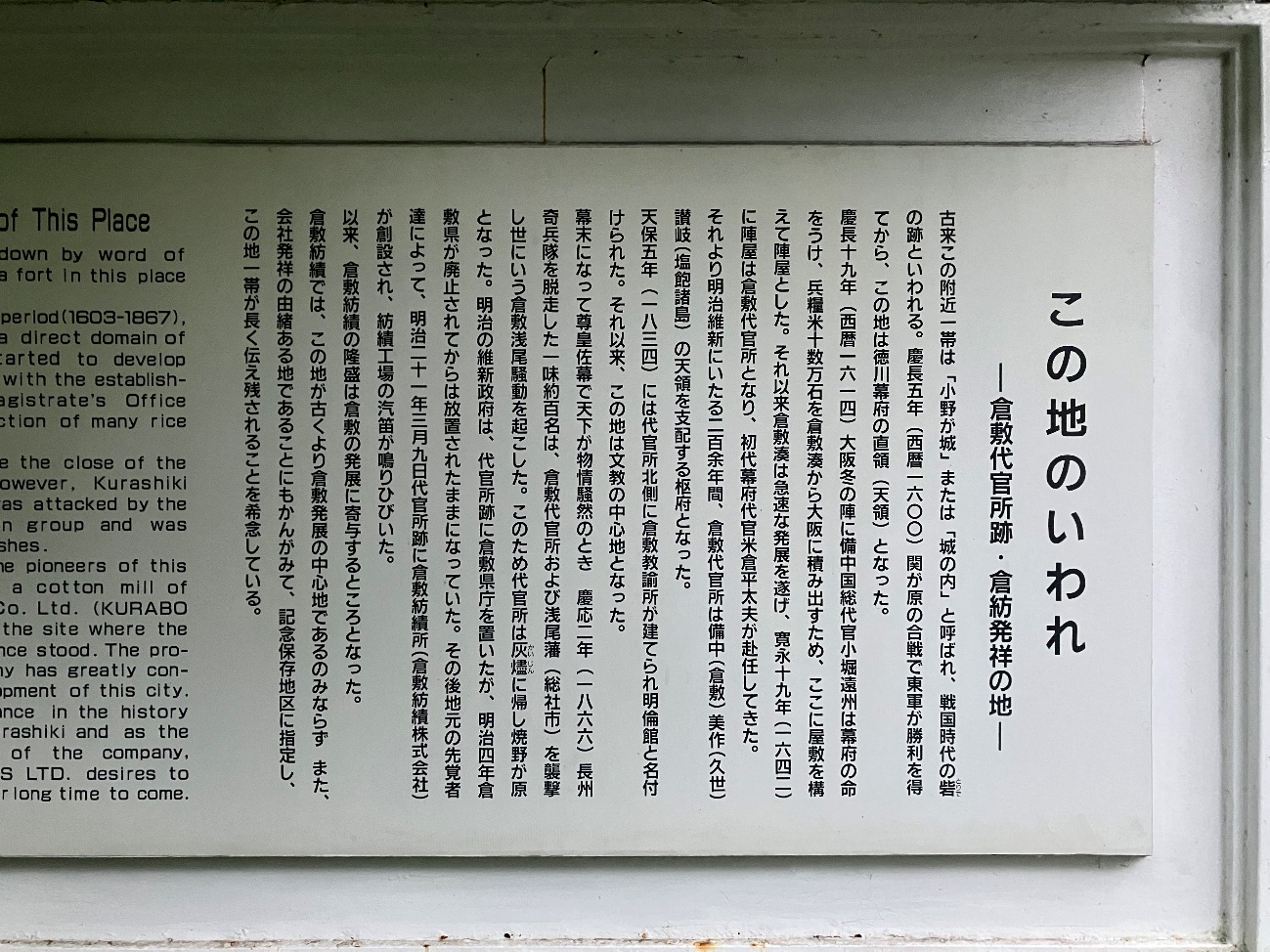

この地のいわれ

倉敷代官所跡・倉紡発祥の地

古来この附近一帯は「小野が城」または「城の内」と呼ばれ、戦国時代の砦の跡といわれる。慶長五年(西暦一六〇〇) 関が原の合戦で東軍が勝利を得てから、この地は徳川幕府の直領 (天領)となった。

慶長十九年(西暦一六一四) 大阪冬の陣に備中国総代官小堀遠州は幕府の命をうけ、兵糧米十数万石を倉敷湊から大阪に積み出すため、ここに屋敷を構えて陣屋とした。

それ以来倉敷湊は急速な発展を遂げ、寛永十九年(一六四二)に陣屋は倉敷代官所となり、初代幕府代官米倉平太夫が赴任してきた。

それより明治維新にいたる二百余年間、倉敷代官所は備中(倉敷) 美作 (久世) 讃岐(塩飽諸島)の天領を支配する枢府となった。

天保五年(一八三四)には代官所北側に倉敷教諭所が建てられ明倫館と名付けられた。

それ以来、この地は文教の中心地となった。

幕末になって尊皇佐幕で天下が物情騒然のとき 慶応二年(一八六六) 長州奇兵隊を脱走した一味約百名は、倉敷代官所および浅尾藩 (総社市)を襲撃。

世にいう倉敷浅尾騒動を起こした。

このため代官所は灰燼に帰し焼野が原となった。

明治の維新政府は、代官所跡に倉敷県庁を置いたが、明治四年倉敷県が廃止されてからは放置されたままになっていた。

その後地元の先覚者達によって、明治二十一年三月九日代官所跡に倉敷紡績所(倉敷紡績株式会社)が創設され、紡績工場の汽笛が鳴りひびいた。

以来、倉敷紡績の隆盛は倉敷の発展に寄与するところとなった。

倉敷紡績では、この地が古くより倉敷発展の中心地であるのみならず また、会社発祥の由緒ある地であることにもかんがみて、記念保存地区に指定し、この地一帯が長く伝え残されることを希念(祈念のまちがい?)している。

愛美工房売店

11 倉紡記念館

12 蔦の絡まる工場跡

この建物は倉敷紡績の発祥工場で明治二十二年(一八八九)に建設された。

設計は、日本の最初の紡績工場(鹿児島紡績所)を建設した石河正龍らによるもので、今日わが国に残存する最も古い紡績工場の代表的な一つとなっている。

純英国風といわれる鋸型の屋根、赤いレンガの外壁、半円形の窓など当時の面影をそのままとどめている。

この工場は昭和二十年(一九四五) 終戦とともに長年に亘る操業(綿紡績など)に終止符を打ち、休止工場として保存されていたものを昭和四十九年(一九七四)に改装した。

「倉敷ゲゲゲの妖怪館」なぜ、ここにあるのか分かりませんが美観地区内にあります。

だんだん薄暗がりになって来ました。

倉敷川から1本北の路を歩いています。

大原美術館

児島虎次郎記念館

画家・児島虎次郎は、 実業家・大原孫三郎の支援を受けてヨーロッパに留学し、 「日本で洋画を学ぶ人々のために本物の名画を」という思いで後の大原美術館の礎となるコレクションを収集しました。

児島虎次郎記念館では、日本国内だけでなくフランスでも高い評価を受けた児島の絵画と、彼が収集したヨーロッパ文化の源泉ともいえる古代エジプト・西アジアの美術品を展示しています。

また建物は大原美術館本館を手掛けた薬師寺主計が設計し、大正11年(1922) に旧第一合同銀行(現・中国銀行) 倉敷支店として竣工しました。

近年は中国銀行倉敷本町出張所として営業していましたが、 平成28年(2016)に大原美術館に寄贈されました。

13 倉敷公民館

オシャレな公民館ですね。

14 鶴形山隧道

鶴形山(鶴形山公園、観龍寺)の下を抜けるレトロなトンネルが、鶴形山隧道(つるがたやまずいどう)です。

15 ライトアップされた大原美術館

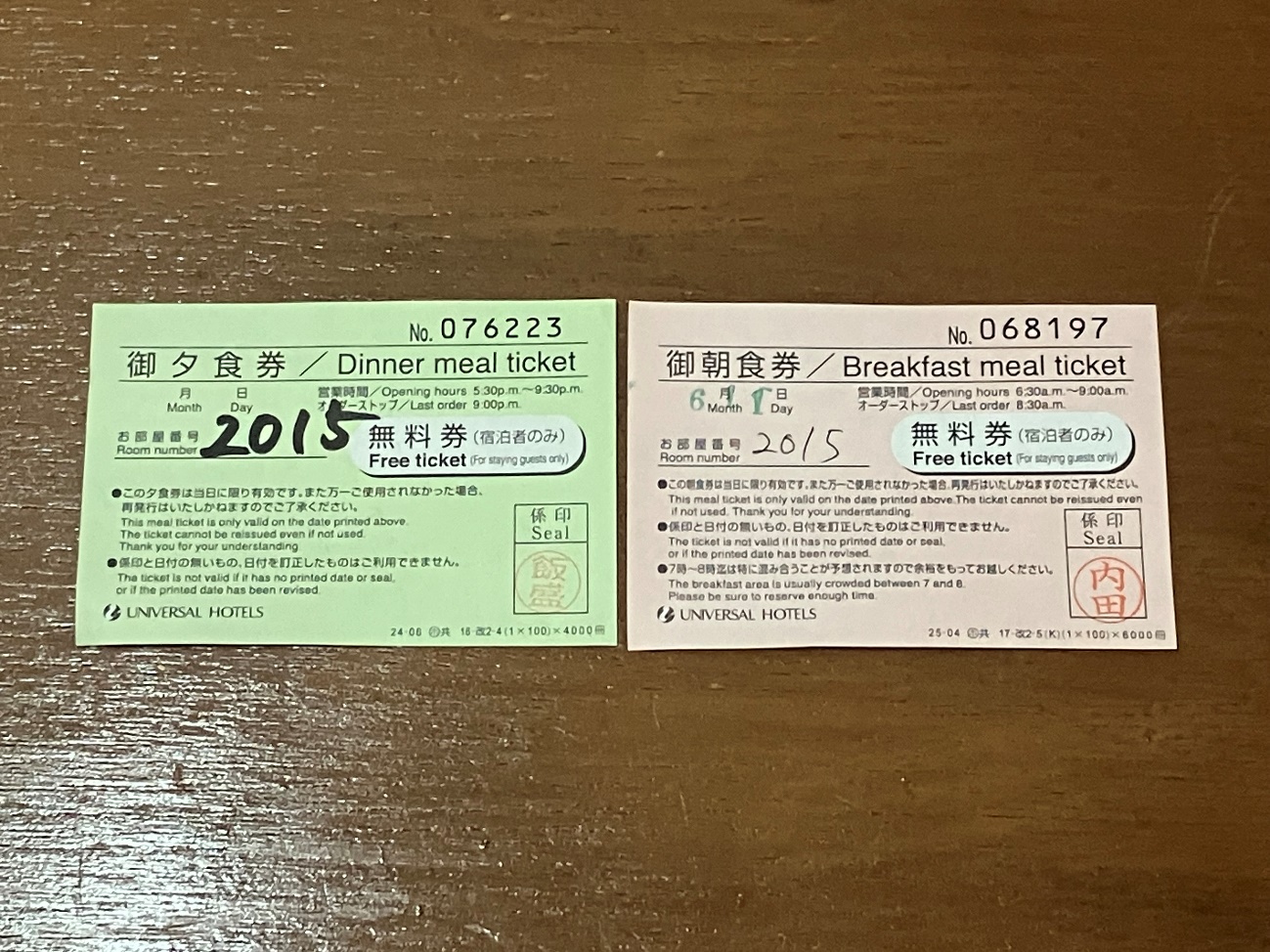

16 おまけ 倉敷駅前ユニバーサルホテル

倉敷駅前といいますが、美観地区に近い所にあります。

夕朝食付きで5200円は破格の安さでした。

食堂の様子

ちょっと寂しいですが夕食。

ビジネス客が多いので、この価格で夕食付は破格。

急ぎ足での倉敷美観地区でした。

17 更におまけ クラボウ本社

クラボウ本社は大阪市中央区にあります。