富士山の裾野にある秩父宮記念公園は、大正天皇の第二皇子の秩父宮雍仁親王と勢津子妃が戦中・戦後を過ごした御殿場の別邸を整備した公園です。

母屋は享保年間(1723年)に建てられた茅葺き屋根の古民家を移築したものです。

陶芸家・加藤土師萌による窯「三峯窯」も残されており、芸術的な側面も楽しめます。

沿革

秩父宮記念公園は、 箱根外輪山の山裾に位置する御殿場市二の岡 東山地域の自然環境の豊かな場所に所在しています。

ここは、 市街地との接点空間を構成しており、明治期からの別荘地の雰囲気を内包した、 御殿場市の近代史を語ることのできる象徴的な場所でもあります。

日中戦争の最中、 御過労と御心労が積み重なって御健康を害された秩父宮雍仁親王(ちちぶのみや やすひとしんのう)殿下は、昭和16年から御療養のために夏でも涼しいこの御殿場に御別邸を構えられ、以後昭和27年に鵠沼 (藤沢市)に移られるまでのおよそ10年間の大半を過ごされました。

この間、 昭和20年8月15日には、終戦の詔書を伝える玉音放送を高松宮同妃両殿下と共にこの地で聴いておられます。 当時は食糧難の折であり、 邸内では戦時下より畑を耕し芋やカボチャなどを作っていました。

秩父宮妃勢津子殿下は、殿下を看病される傍ら、農夫姿で鍬を握り作物を育てられました。

殿下も戦後、 一時的に御身体が回復されてきた頃には、近在の農民と共に野良着姿で畑仕事や家畜 (鶏、 綿羊、 役牛など)の飼育に励まれ、 農園の広さはおよそ500坪に及びました。

平成7年に薨去された秩父宮妃勢津子殿下の御遺言により御殿場市に遺贈された御殿場御別邸に、 隣接地をあわせて9.2haの総合公園 『 秩父宮記念公園』 として整備計画が策定されました。

整備にあたり「寛ぎと安らぎの開放感」 「自然美の発見」 「創造から得られる精「神的な満足感」をテーマに、本公園を訪れていただいた皆様にさまざまな形で『交流と交遊』 が体験できる場所を目指しております。

平成17年には、 新たにヤブツバキを中心とした 「つばき園」を開園しました。

入口からはいると杉の木立が続きます。

ここが入場ゲートになっていたみたいですが、今なのかこの季節なのかはわかりませんが、無人で、奥の売店で入場受付をしていました。

案内所は閉鎖。

奥へ進むと売店が見えました。

売店で入場料を支払い、お庭に抜けると広い公園です。

目次

1 三峰窯(みつみねがま)

三峰窯(みつみねがま)

陶芸家・加藤土師萌(はじめ)氏の指導により制作されたもので、両殿下は 1,300度の熱に耐えるこの窯で、 抹茶茶碗・花器などの様々な作品を御作りになりました。

三峰窯とは、 富士・箱根・愛鷹の三山にちなんで殿下が御命名になったものです。

三峰窯(みつみねがま)

秩父宮殿下が窯を築き作陶をされたいという御希望を受け、陶芸家加藤土師萌(はじめ)氏の指導により、昭和25年7月23日に御殿場御邸内に完成しました。

三峰窯とは、富士・箱根 愛鷹の三山にちなんで殿下が御命名になったものです。

作陶活動は夏期、 避暑を兼ねて数日間行われました。

殿下の御在命中窯に火が入ったのは昭和27年までの夏計3回で、日常生活に用いる実用的な陶器の製作を目指しました。

加藤土師萌氏が窯印を考案し、氏の作品に付けられ、殿下の作品には松葉の練刻の窯印、 妃殿下の作品には菊花を刻した窯印がつけられました。

三峰窯は一方焚きの薪材窯で、 本焼窯としては当時最も小型のものです。

窯の容積は内径間約 50cm 奥行約 80cm 高さ約 75 センチの煙突(土管)の口径は24cm 高さ地上約 4.5m、 中央の引き穴を地中に深くして煙道につないでいます。

原土は日本各地から取り寄せましたが、白い磁器もの以外には地所内の本粘土を1割から3割混入することで三峰窯の土味に特徴を出しました。

秩父宮殿下は 1300度の熱に耐えるこの窯で抹茶茶碗 花器など様々な作品をお作りになりました。

その作品は芸術性と品格の高さで大変優れていると加藤氏が絶賛しています。

しかしながら、夏だけの作陶であったため、御作品は僅少のものでした。

殿下の薨去後、三峰窯は妃殿下、弟宮により活動が再開され加藤氏の指導の下、以後毎夏火入れを行うようになりました。

唐箕 (とうみ)

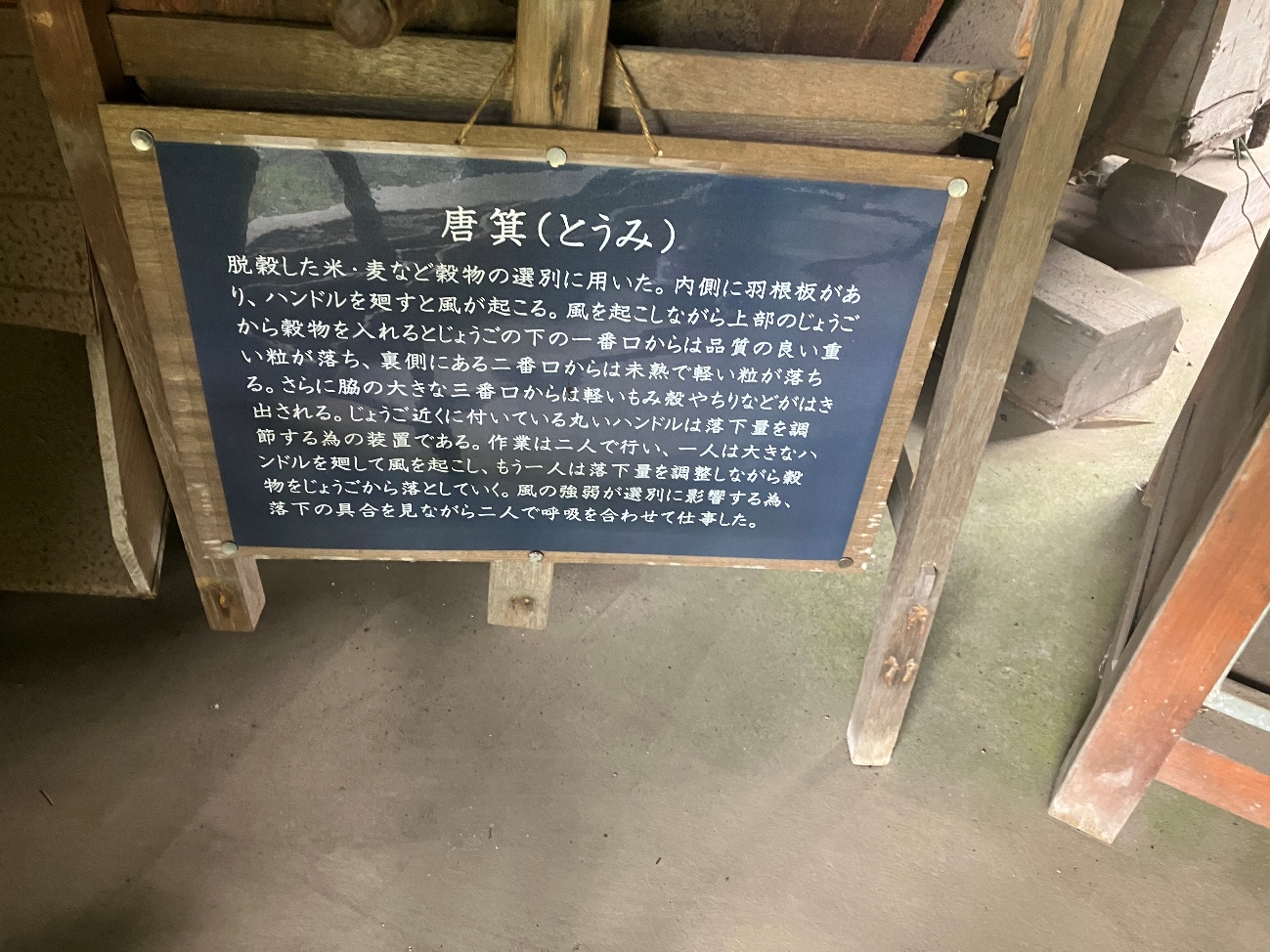

脱穀した米・麦など穀物の選別に用いた。

内側に羽根板があり、ハンドルを廻すと風が起こる。

風を起こしながら上部のじょうごから穀物を入れるとじょうごの下の一番口からは品質の良い重い粒が落ち、裏側にある二番口からは未熟で軽い粒が落ちる。

さらに脇の大きな三番口からは軽いもみ殻やちりなどがはき出される。

じょうご近くに付いている丸いハンドルは落下量を調節する為の装置である。

作業は二人で行い、 一人は大きなハンドルを廻して風を起こし、 もう一人は落下量を調整しながら穀物をじょうごから落としていく。

風の強弱が選別に影響する為、落下の具合を見ながら二人で呼吸を合わせて仕事した。

2 秩父宮農場

写真で見る秩父宮農場①

この御殿場で秩父宮殿下が理想としたのは、 英国風 「カントリーライフ」でした。

戦後食糧難の時代、 食糧だけは自給自足できるようにとの考えで、 園内に500坪の農園を作り、さつまいも、じゃがいも、そば、かぼちゃ、とうもろこし、 小麦、 陸稲など作り、一方では養鶏、 綿羊、 山羊、 豚、 乳牛までも飼育していました。

秩父宮殿下は、 除草や虫とり、 麦踏などの軽い作業から、健康の回復とともに、 麦刈や堆肥作り、 牛や山羊のための飼料用の乾燥草のための、炎天下の草刈りもされました。

綿羊の毛を刈って、 その紡毛からホームスパンを織るまでを、静岡県種畜場員の方たちから紡織技術の教示を受けられており、近所の皆さんから 「宮さまの農事試験場」 と言われ、 地元の皆さんと親しくなれたことがうれしかったそうです。

3 ロックガーデン

ロックガーデン

現在、園内には200種類を超える山野草が生育しています。

妃殿下は山野草をことのほか大事になさいました。

この傾斜地を利使用して整備されたロックガーデンには、富士箱根地方の山野草 亜高山植物が多数生育していますが、これは富士山周辺の山野草の絶滅を恐れた故・池谷貞一氏が摂取した種子から栽培されたものです。

4 旧車庫

秩父宮雍仁親王と勢津子妃です。

大桜の木です。

うぐいす亭は喫茶です。

5 防空壕

秩父宮同妃両殿下防空壕

当園内には、秩父宮同妃両殿下防空壕、将校の防空壕、民間人用防空壕 (未公開)の三つの防空壕があります。

平成二十七年に戦後七十年を迎え、秩父宮同妃両殿下防空壕を一般公開に向けて整備を進めてまいりました。

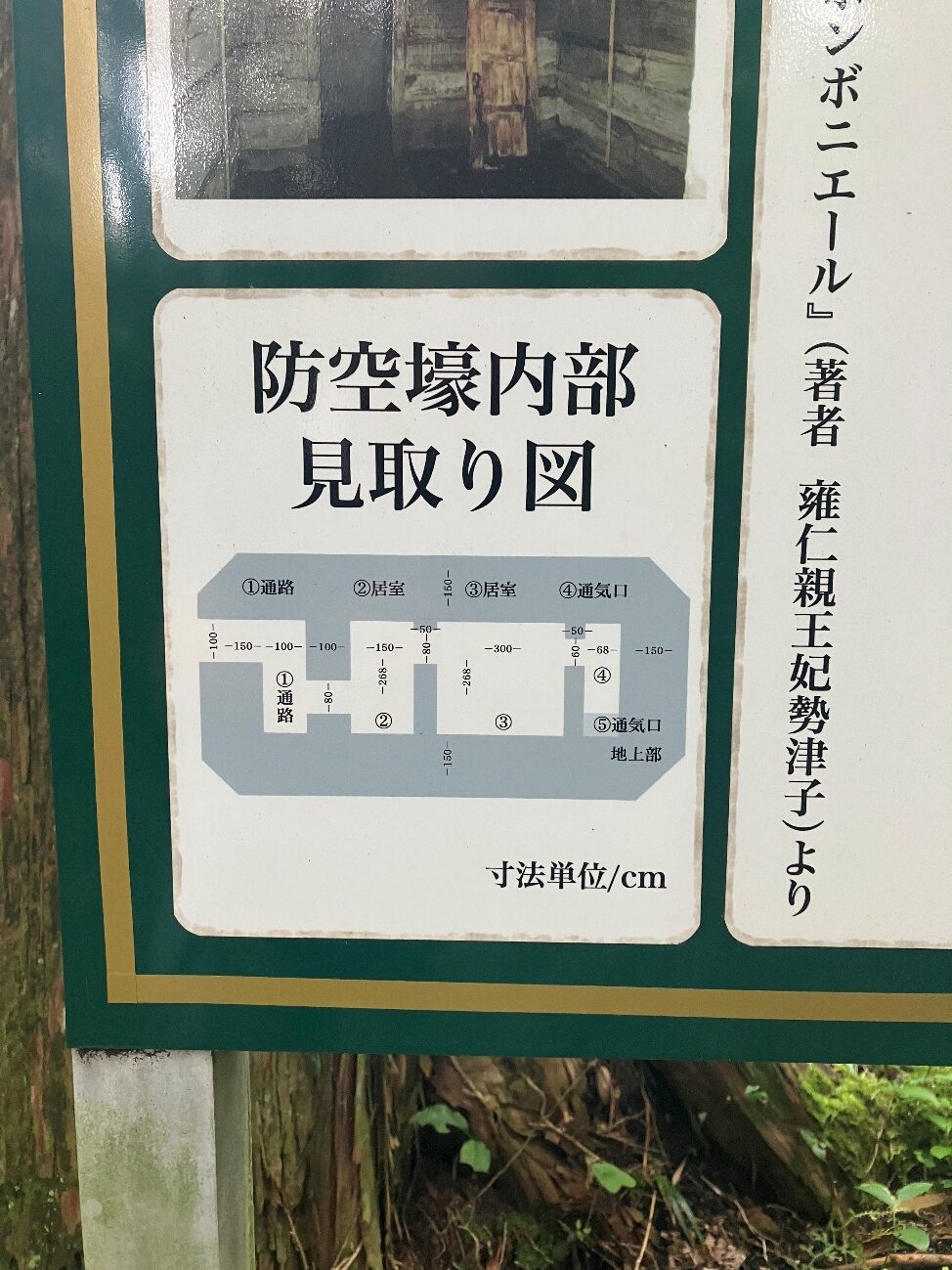

当時、皇位継承順位第三位であった殿下の防空壕は特殊掩体壕(えんたいごう)というかまぼこ型で、遮弾層として石を1.5メートルほど積み上げ、その後さらに土を盛った構造で強度があるものでした。

昭和十九年 十一月 御殿場別邸上空を敵機が通過するようになる。 昭和二十年三月十六日 東海軍により殿下専用の防空壕構築計画をたてる。 昭和二十年 四月八日 構築開始。 昭和二十年 五月十一日 掩体(えんたい)セメント作業のため将兵二百五十名を増員。 その他約百四十名にて照明燈下のもと作業。

その間、市内小学生も石積み奉仕作業に加わる。

昭和二十年六月二十二日 竣工。 昭和二十年七月三十日 御殿場駅付近に爆弾八個投下により両殿下は初めて新築防空壕に退避されました。 病気療養中であった殿下を別邸から担架に乗せたまま防空壕の奥まで入れるカタツムリのような構造となっています。

入り口は近くに爆弾が落ちても中に弾や飛散物、爆風などが直接入らないよう折れ曲がり、厚い板戸がついた設計になっております。

奥には煙突のような脱出口もついています。

参考文献 『銀のボンボニエール』(著者 雍仁親王妃勢津子) より

5.1 両殿下防空壕

この山の下が防空壕です。

防空壕

園内には3つの防空壕がある。

現在内部公開している 「将校防空壕」、 「両殿下防空壕」、 未公開の「民間人防空壕」

両殿下防空壕は、昭和20年3月造成開始、6月完成。

その後7月30日御殿場駅付近での空襲時に退避、8月15日終戦を迎えた。

当時の図面は 「特殊掩体(えんたい) 設計図」となっている。

「特殊掩体」=「掩体壕(えんたいごう)」とは、かまぼこ型で大きな強度のある建物。

躯体(くたい) 完成後、周りに遮弾層として石を1.5m程度積み、その後土を盛った構造。

当時地元の生徒が参邸し石積の奉仕をした。

掩体壕設計図は、入口から右に曲がり前室、 そのまま居室へとまっすぐに入るようになっていたが、実際は入口から右に曲がり前室に入り、前室左側から居室に入るようジグザクになっている。

入口付近に爆弾が落されても爆風が直接両殿下のいる居室には届かないよう、 建設段階で変更したと思われる。

5.2 将校防空壕

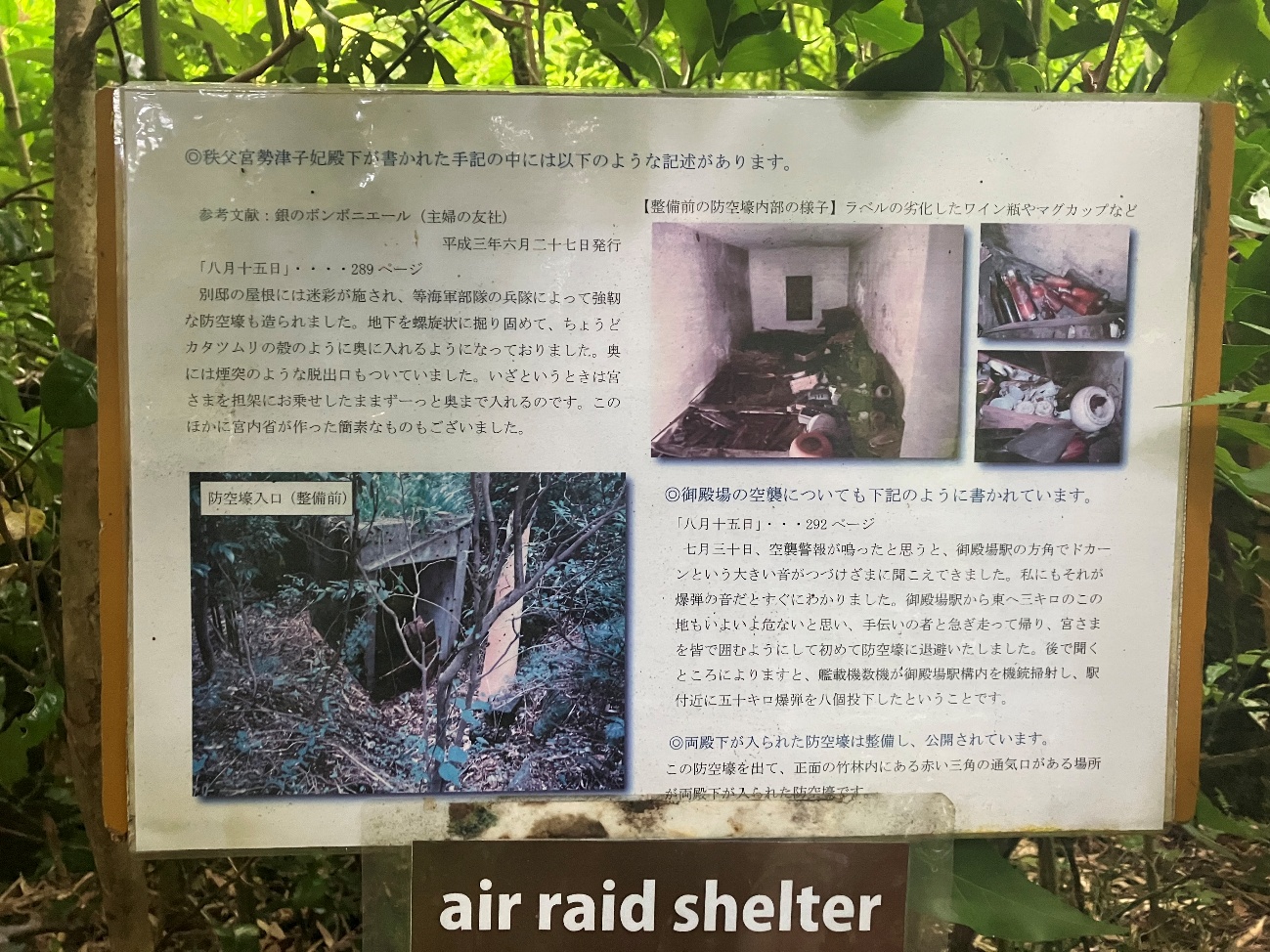

秩父宮勢津子妃殿下が書かれた手記の中には以下のような記述があります。

参考文献: 銀のボンボニエール (主婦の友社)

平成三年六月二十七日発行

「八月十五日」・・・・289 ページ

別邸の屋根には迷彩が施され、 等海軍部隊の兵隊によって強靭な防空壕も造られました。

地下を螺旋状に掘り固めて、 ちょうどカタツムリの殻のように奥に入れるようになっておりました。

奥には煙突のような脱出口もついていました。

いざというときは宮さまを担架にお乗せしたままずーっと奥まで入れるのです。

このほかに宮内省が作った簡素なものもございました。

防空壕入口 (整備前)

◎御殿場の空襲についても下記のように書かれています。

「八月十五日」・・・292ページ

七月三十日、空襲警報が鳴ったと思うと、御殿場駅の方角でドカーンという大きい音がつづけざまに聞こえてきました。

私にもそれが爆弾の音だとすぐにわかりました。

御殿場駅から東へ三キロのこの地もいよいよ危ないと思い、 手伝いの者と急ぎ走って帰り、宮さまを皆で囲むようにして初めて防空壕に退避いたしました。

後で聞くところによりますと、艦載機数機が御殿場駅構内を機銃掃射し、 駅付近に五十キロ爆弾を八個投下したということです。

◎両殿下が入られた防空壕は整備し、 公開されています。

この防空壕を出て、正面の竹林内にある赤い三角の通気口がある場所が両殿下が入られた防空です。

【整備前の防空壕内部の様子】 ラベルの劣化したワイン瓶やマグカップなど

両殿下防空壕ほどは、入り組んでいない構造ですが、ここも立派な造りだと思います。

ここから園内にある記念館に向かいました。 [富士山の裾野にある秩父宮記念公園②]