今年の大河ドラマ「べらぼう」に関連してでしょうか?

浮世絵の展示がありました。江戸j時代末期から、明治時代までの物です。

目次

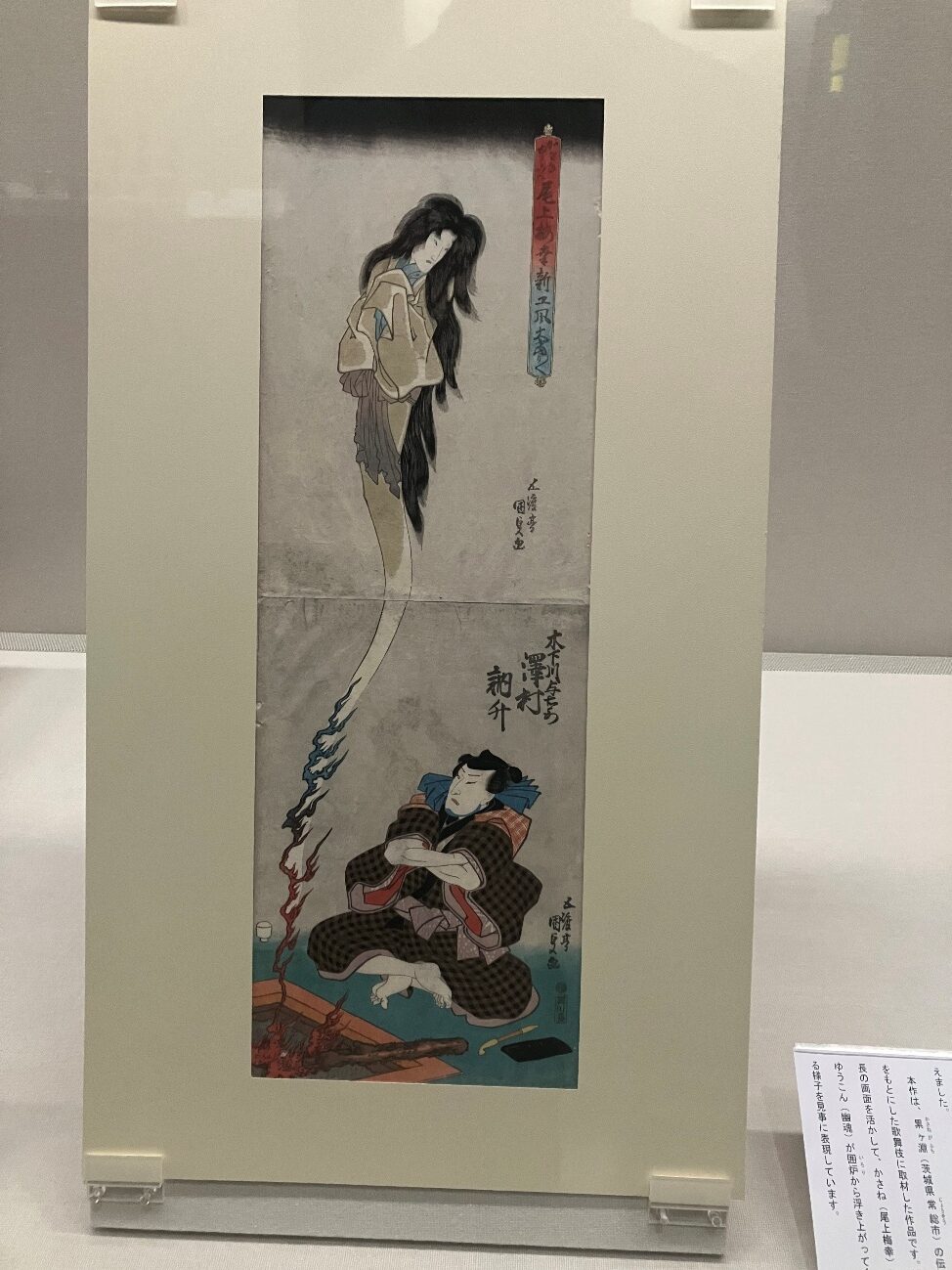

かさねゆうこん尾上梅幸 新工風大当り

歌川国貞(三代歌川豊国) 画天保七年(一八三六)

大宮司雅之輔コレクション歌川国貞は、初代歌川豊国の門人で、役者

絵や美人画の名手として、歌川派の隆盛を支えました。本作は、累ヶ淵 (茨城県常総市)の伝説をもとにした歌舞伎に取材した作品です。

縦長の画面を活かして、 かさね (尾上梅幸)のゆうこん (幽魂)が囲炉から浮き上がってくる様子を見事に表現しています。

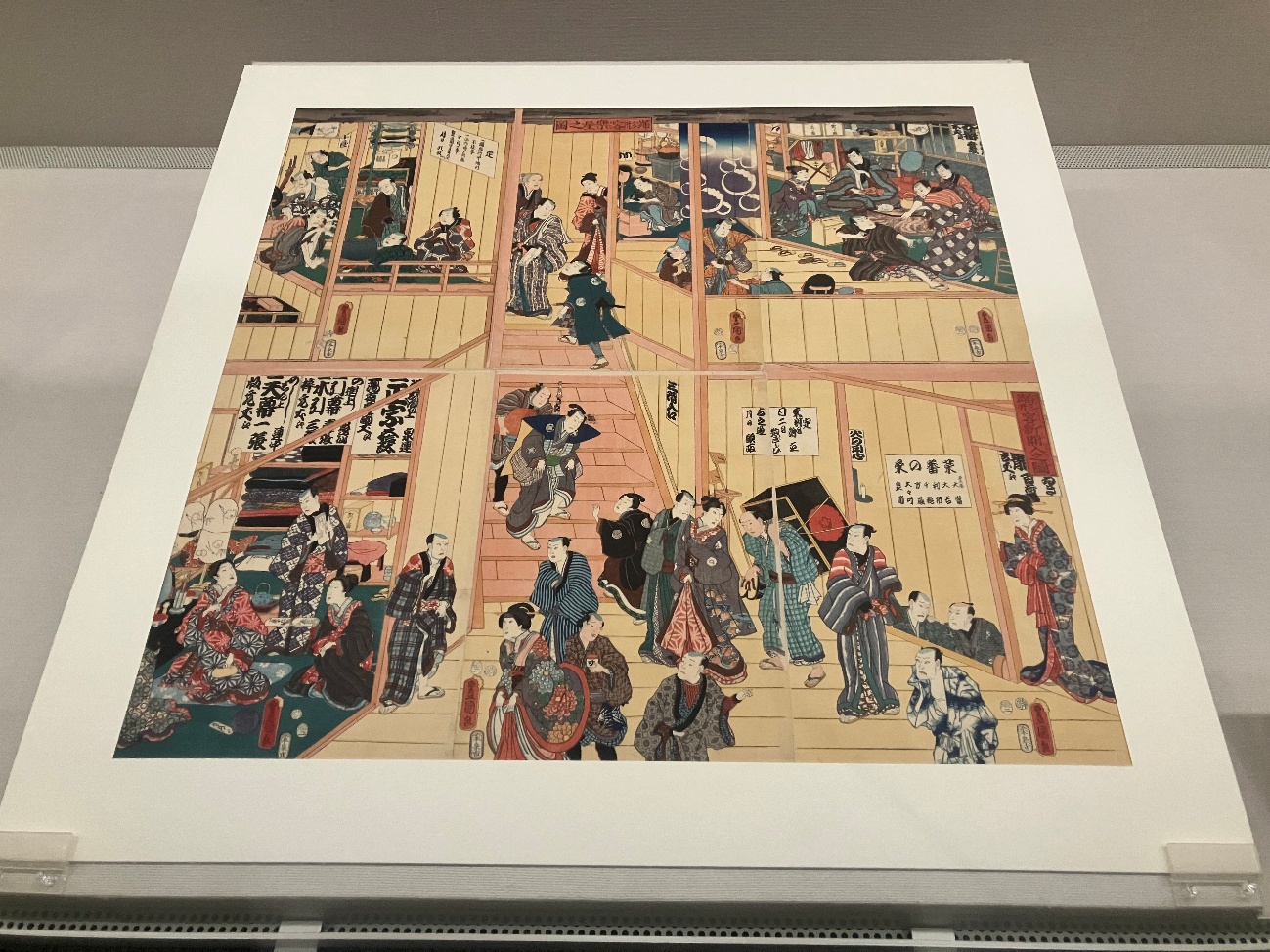

踊形容楽屋之図(おどりけいようがくやのず) 踊形容新開入之図(おどりけいようにかいいりのず)

歌川国貞(三代豊国)画

安政三年(一八五六)

館藏芝居小屋の楽屋の光景が描かれた作品で、上に三階の様子が、下に二階の様子がそれぞ表されています。役者が裃をつけるところや、鬢を整えるところなど、普段は見られない役者の素顔が楽しめます。タイトルにある「踊形容」は、歌舞伎や芝居を表す言葉として、安政年間頃から使われはじめました。

矢の根五郎 [市川団十郎]

豊原国周(とよはらくにちか)画

明治一五年(一八八二)

阿部次郎コレクション

豊原国周は、歌川国貞の門人で、明治の歌舞伎に取材した作品を多く手がけました。本作は、九代市川団十郎演じる曽我五郎が、父の仇を討つために矢じりを砥石で研いでいる場面を描いたものです。

三枚にわたって描かれる矢の根五郎は、正面を向いて睨みを利かせ、迫力のある描写で表されています。

風流青樓美人六玉川之内(ふうりゅうせいろうびじん む たまがわのうち)

紀伊高野玉川(きいこうや たまがわ)

菊川英山(きくかわえいざん)画文化年間(一八〇四~一八)頃

阿部次郎コレクション菊川英山は、細眉で鼻筋が通った品のある女性を描き、喜多川歌麿亡き後の美人画の人気を支えました。

本作は、歌枕として有名な六つの玉川と、吉原の高位の遊女をとりあわせたシリーズのうちの一枚です。

和歌が添えられた紀伊(和歌山県) 高野の玉川を背景にして、縁側に腰掛ける遊女が描かれます。

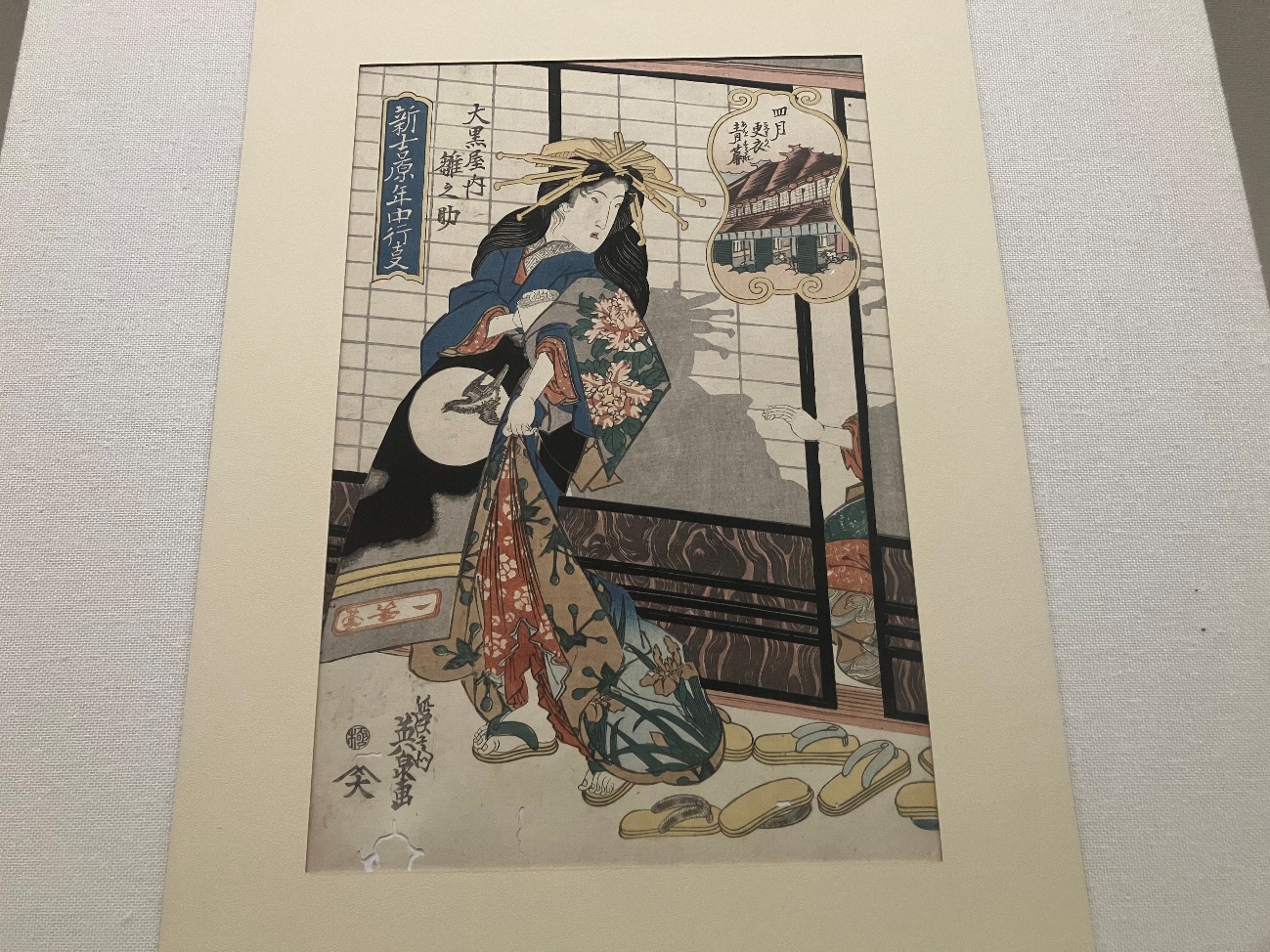

新吉原年中行事

うづき ころもかえ あおすだれ だいこくやない ひなのすけ

四月 更衣青簾 大黒屋内 雛之助

溪斎英泉(けいさいえいせん)画天保二~四年(一八三一~三三)頃

阿部次郎コレクション溪斎英泉は、菊川英山の門人で、美人画を得意とし、なまめかしく色っぽい女性を描きました。本作は、瓢箪(ひょうたん)を図案化した枠に、吉原の年中行事と遊女の姿を描いた物の一枚です。

四月一日は、見世の遊女の衣替えが行われました。

大黒屋の雛之助(ひなのすけ)も、牡丹や菖蒲(しょうぶ)が表された打掛を着るなど、春らしい装いをしています。

向島ほたるかりの図

歌川国明画

うたがわくにあき

安政六年(一八五九)

大宮司雅之輔コレクション歌川国明は、歌川国貞の門人で、美人画や役者絵などを手がけました。

本作は、隅田川東岸の向島(東京都墨田区)で、遊女と禿が蛍狩りを楽しむ様子を描いた浮世絵です。

川には、夕涼みをする屋形船の姿も見えます。

背景の夕闇が、遊女たちをより一層引き立てています。

千代田之大奥(ちよだのおおおく) 婚礼

楊洲周延(ようしゅうちかのぶ)画

明治二九年(一八九六)

大宮司雅之輔コレクション楊洲周延は、豊原国周(とよはらくにちか)の門人で、江戸時代の女性の仕来りなどをモチーフにする作品を多く手がけました。「千代田之大奥」は、江戸城大奥の年中行事や武家の女性の生活を色鮮やかに表したシリーズです。

「婚礼」では、将軍と姫君の婚礼の場面が描かれ、女性たちの表情は、柔らかく優美に表されています。

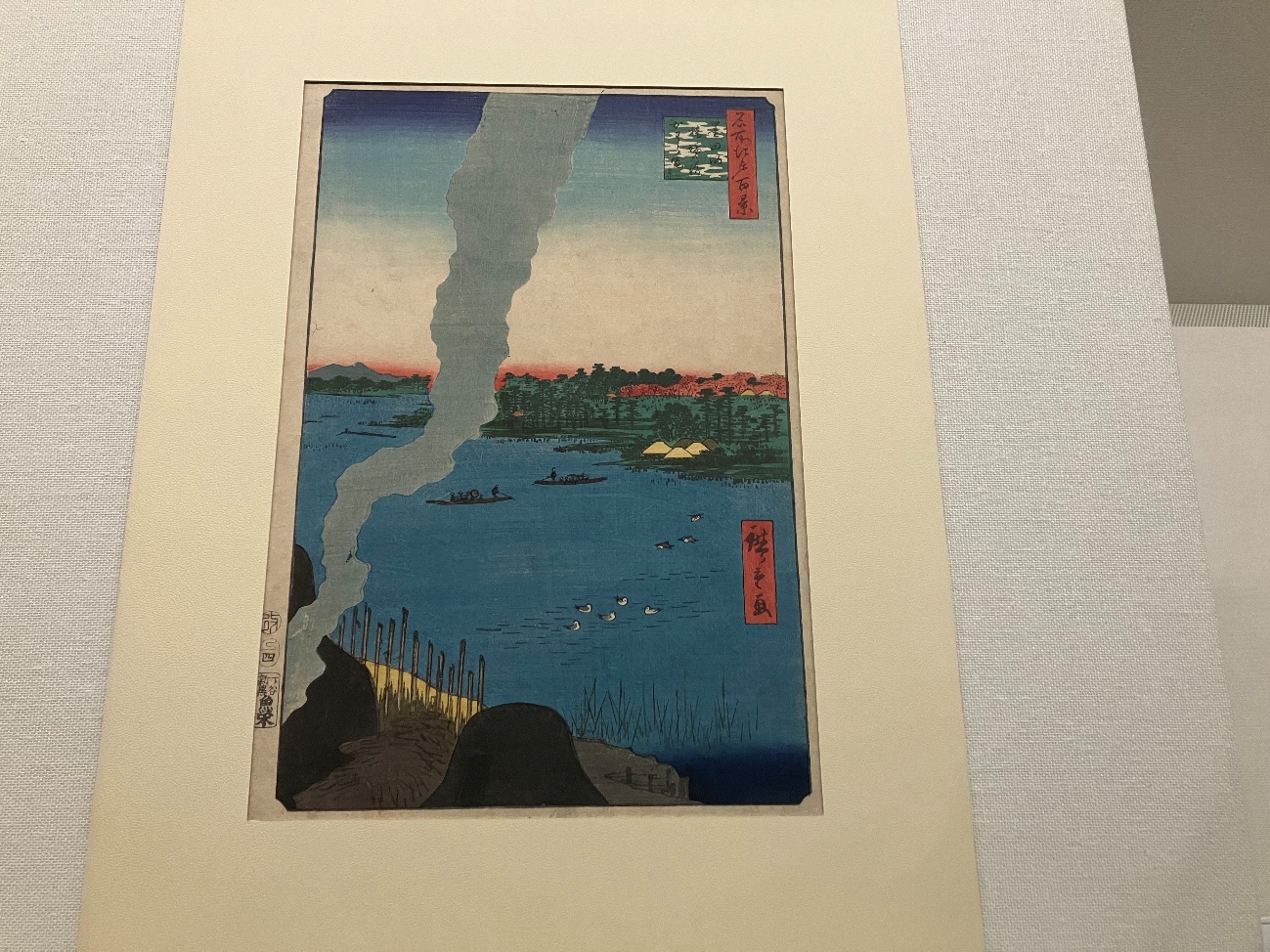

江戸名所百景わたし

隅田河橋場(すみだがわはしば)の渡(わたし) かわら竈(かまど)

歌川広重画安政四年(一八五七)

阿部次郎コレクション歌川広重は、情緒豊かな名所絵を多数制作し、浮世絵における風景画の人気をけん引しました。本作は、広重最晩年の代表作で、江戸の各名所を描いた揃物(そろいもの)「名所江戸百景」のうちの一枚です。手前に描かれる竈からは、煙が立ち上り、その向こう側には橋場の渡し舟が見えます。

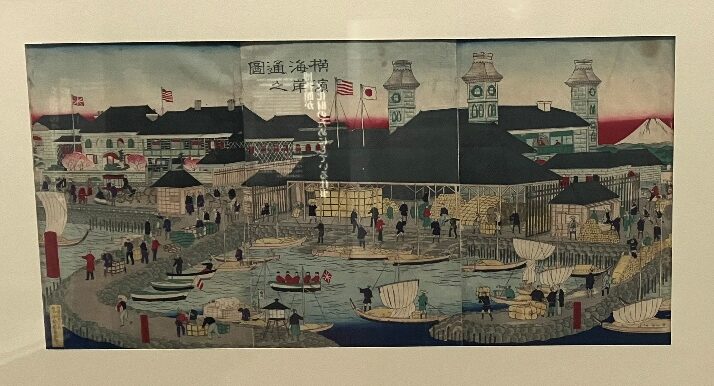

横浜海岸通之図

三代歌川広重画

明治三年(一八七〇)

大宮司雅之輔コレクション三代歌川広重は、初代広重の門人文明開化後、西洋化する都市の風景を描いた「開化絵」を多く制作したことで知られています。

本作は、活発な交易が行われる横浜の光景を描いたものです。右に描かれる建物は英国領事館で、開国後の横浜を象徴する建造物でした。

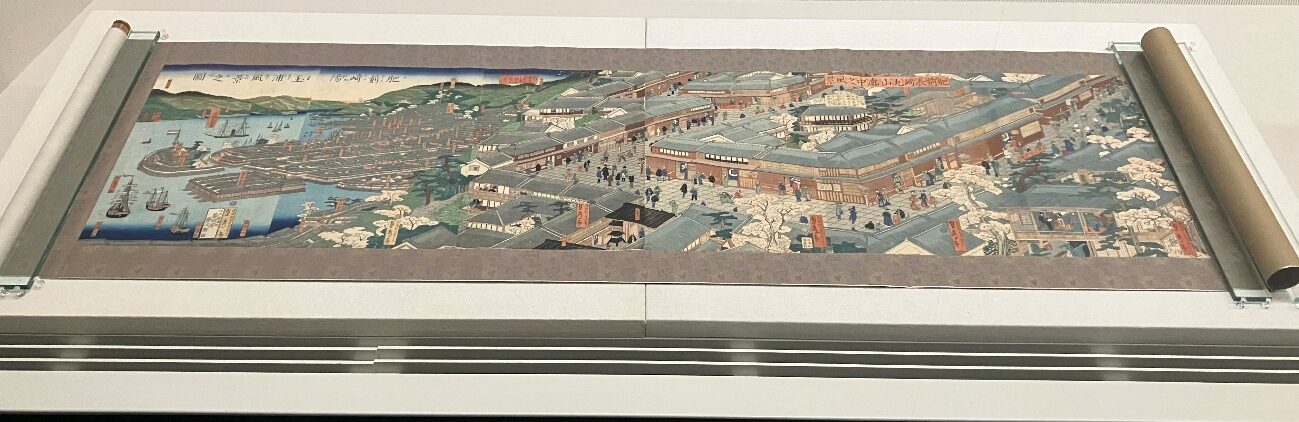

肥前長崎丸山廓 中 之風景(ひぜんながさきまるやまかくちゅうのふうけい)

肥前崎陽玉浦風景之図(ひぜんきようたまうらふうけいのず)

歌川貞秀(うたがわさだひで)画

文久二年(一八六二)

大宮司雅之輔コレクション歌川貞秀は、歌川国貞の門人で、景色を高いところから見下ろした鳥瞰図を得意としました。

本作は、貞秀の鳥瞰図の一つで、六枚続の大画面に開港後の長崎市街の風景と丸山遊郭の賑わいが描かれています。画中には、町丁名や建物の名前が細かく記されています。

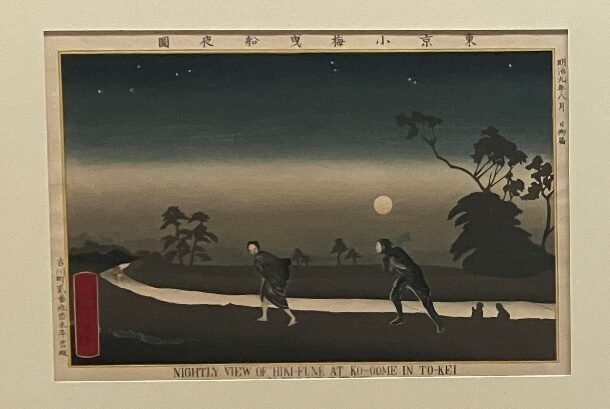

東京小梅曳船夜図(とうきょう こうめひきふねよるず)

小林清親(こばやしきよちか)画

明治九年(一八七六)

館藏小林清親は、西洋から取り入れられた遠近法や明暗法を駆使し、文明開化後の東京の風景を描きました。それらの作品は、光を強く意識して描かれていることから、「光線画」と名付けられ人気を博しました。

本作は、清親の光線画の一つで、月夜に船を曳いて帰る夫婦を描いています。

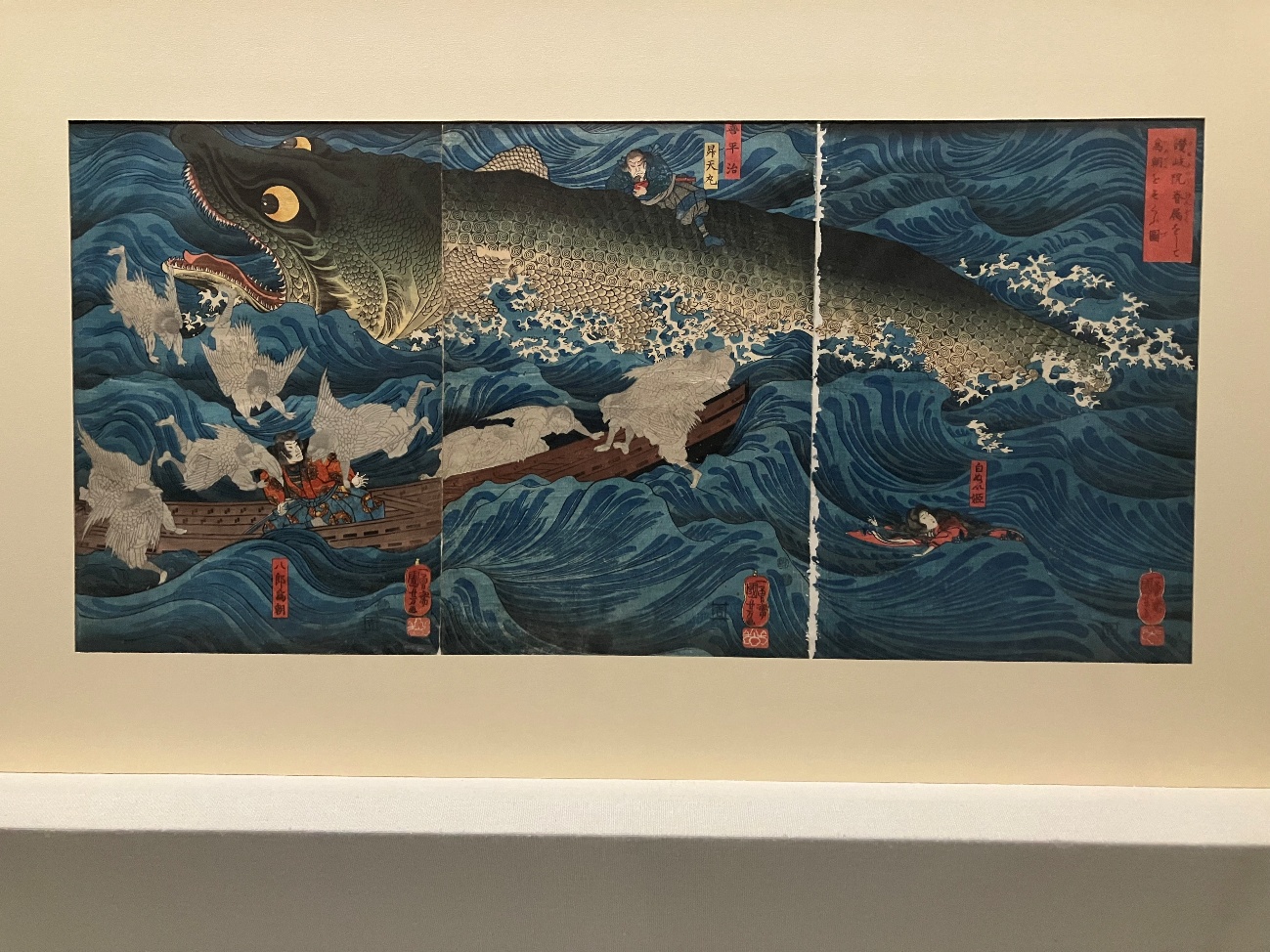

讃岐院眷属(さぬきのいんけんぞく)をして為朝をすくふ図

馬琴の小説を題材にした浮世絵も、役者絵、美人画と同じように人気があったものと思われます。

歌川国芳画

嘉永四年(一八五一)

大宮司雅之輔コレクション歌川国芳は、三枚続(さんまいつづき)の大画面を活かした迫力のある武者絵を多数制作し、浮世絵における武者絵の人気を確立しました。

本作は、国芳の武者絵の代表作で、曲亭馬琴の読本『椿説弓張月』に取材したものです。嵐に襲われた源為朝親子を、讃岐院の眷属である天狗とワニザメが助ける場面を臨場感たっぷりに表しています。

※眷属:従者

大江山酒呑退治(おおえやましゅてんたいじ)

歌川芳艶(うたがわよしつや)画安政五年(一八五八)

大宮司雅之輔コレクション歌川芳艶は、歌川国芳の門人で、師と同じく武者絵を得意としました。

本作は、平安時代、貴族の娘や財宝を略奪していた酒呑童子を源頼光とその家来が退治する、という伝説を題材にした浮世絵です。

三枚続の画面には、首を斬りおとされた酒呑童子が火を吹きながら、頼光らに襲いかかる場面が描かれています。

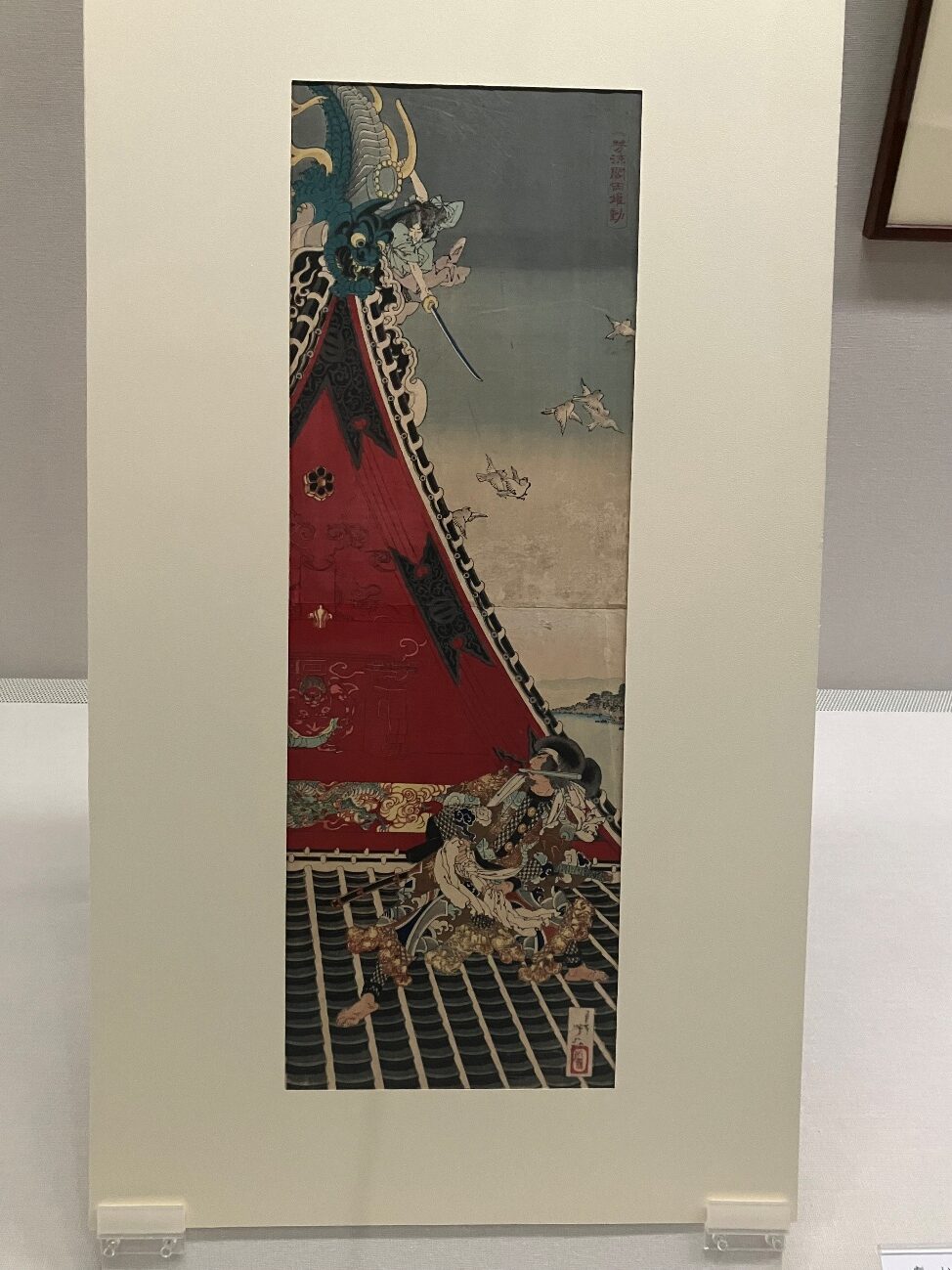

芳流閣両雄動(ほうりゅうかくりょうゆうどう)

月岡芳年(つきおかよしとし)画

明治一八年(一八八五)大宮司雅之輔コレクション月岡芳年は、歌川国芳の門人で武者絵のほか、美人画や新聞 錦絵など幅広い画題を手がけました。

本作は、曲亭馬琴の読本 『南総里見八犬伝』を題材に、八犬士の犬塚信乃と犬飼現八が芳流閣という建物で対決するシーンを描いています。

縦長の構図と鮮やかな色彩が、劇的な場面の緊迫感をより高めています。