佃煮で有名な佃島と石川島は、隅田川河口にありました。

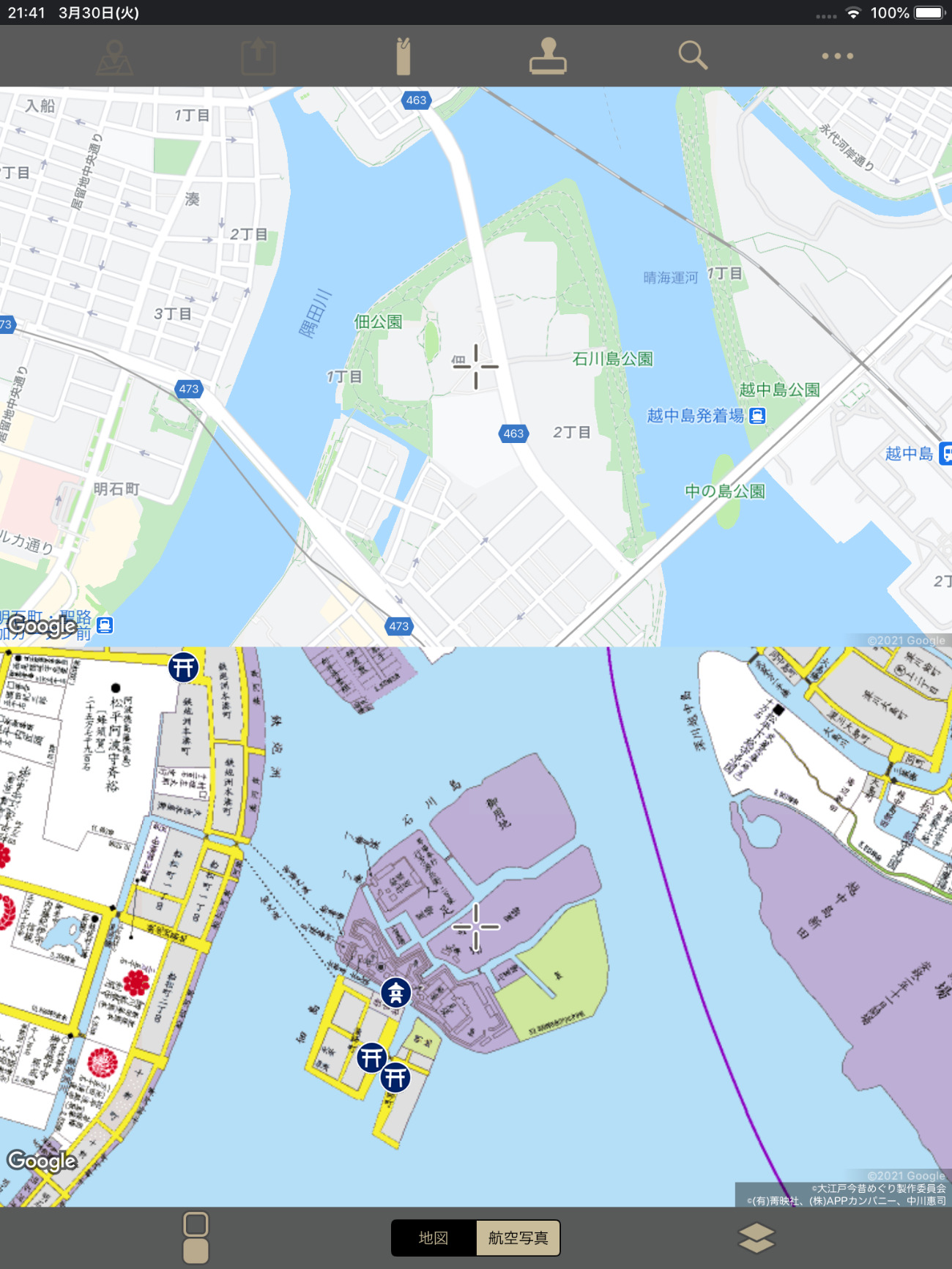

現在は埋め立てが進んで、北部の石川島、南部の月島と一体化していますが、下の江戸の古地図を見ると、石川島(灰色)と佃島(黄色)が独立して河口にあるのが分かります。

下に現代地図と古地図を並べてありますので比べてみてください。

もともと、石川島と佃島の間は100m位あったと言われていますが、周辺の浅瀬を埋め立てながら近づき、江戸時代の終わりころには事実上地続きになっていました。

目次

1 名前の由来と歴史

1.1 石川島

徳川三代将軍家光の頃 寛永3年(1626)、石川弥左衛門正次がこの地を拝領したため、俗称として使われだしました。

その後、石川氏は寛政改革の時、永田町に屋敷替えとなり、島は、寛政2年(1790)に「鬼平」こと長谷川平蔵が上申して造らせたといわれる人足寄場となり、無宿人や罪人などを集めて労役をさせていました。

明治3年には懲役場となり「石川島の監獄」とよばれましたが、明治28年に監獄は巣鴨に移転します。

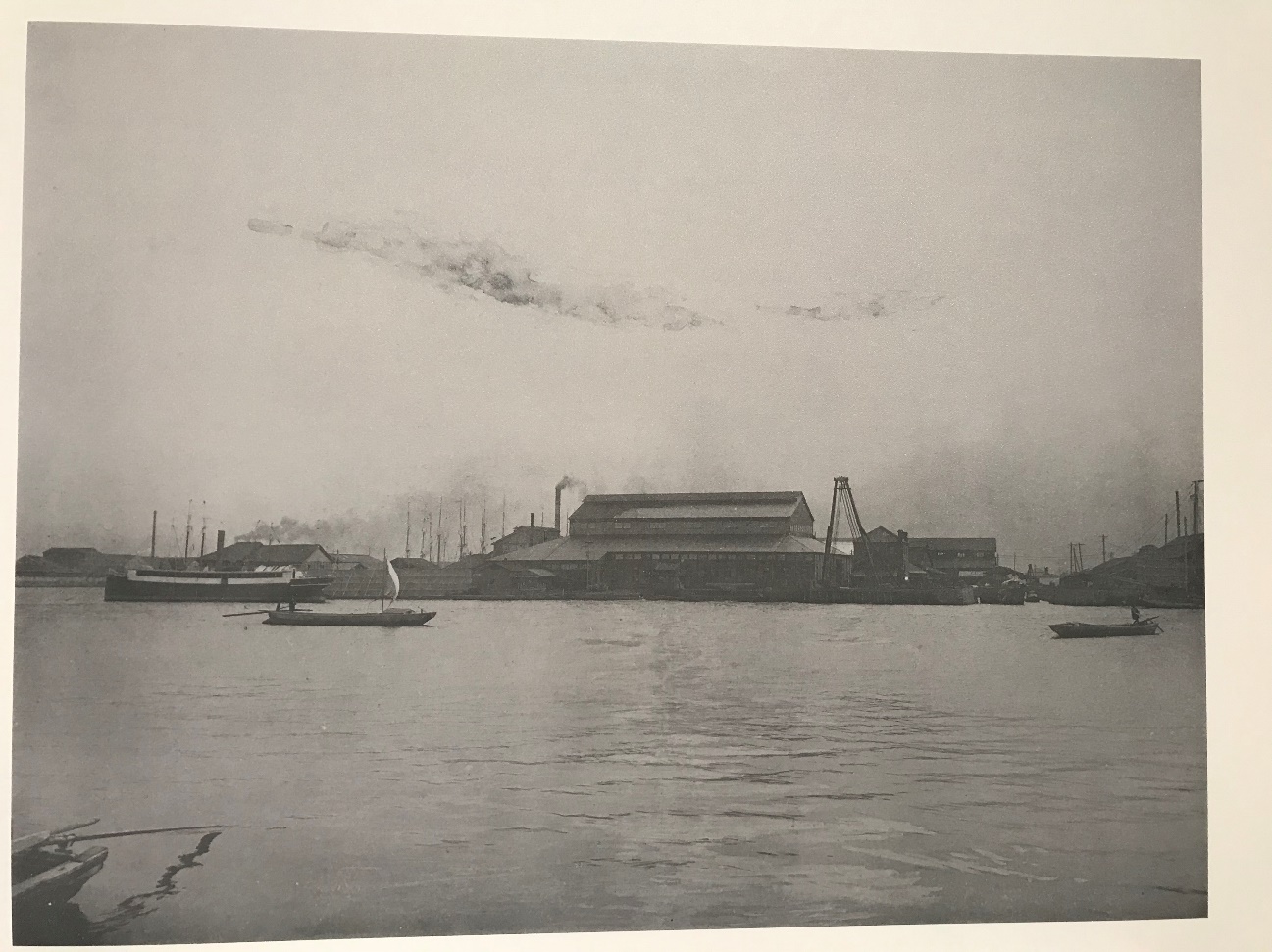

その後、石川造船所が建てられ、IHI(旧社名:石川島播磨重工業)に発展してゆきます。

石川島にあるリバーシティ21敷地内のモニュメントは、かつての重工業の建物をオマージュしています。

下は、往年の石川島造船の写真です。

1.2 佃島

摂津(大阪)の国佃村の漁師34人が徳川家康によって江戸に召し出され、寛政年間に181m四方の干潟を拝領し、埋め立てて島にしました。

天保元年(1644)に摂津の住吉神社を引いて移り住み、旧村の名を取って佃島としました。

そんなわけで島名の元となった大阪市西淀川区にも佃という地名があります。

佃村の漁師と家康とのかかわりは諸説あるようで、

(東京ふるさと文庫、佃の住吉神社の記述)

徳川家康が江戸に入るころ、摂津の国の多田神社と住吉神社に参詣しようとしたところ、川に渡し舟が無く、西成郡佃村・大和田村の漁師に船を出してもらったことがありました。

その功によって、家康が伏見城に在城の時は特別な御用を仰せつかったとのことです。

(佃公園の掲示板の記述)

本能寺の変の後、急遽、逃げる家康の渡川を助けたとのことですが、最近の本能寺の変の歴史的な見方が変わっていて、家康は光秀の謀反を事前に知っていたのではないかとの説があります。だとすると、こちらの記述の内容は見方が違ってきて、頼んだとしたら、もともと知り合いだった佃村の漁師に頼んでいたことになります。

江戸時代末期の佃島・石川島

佃島は摂津国西成郡田村(現在の大阪市西淀川区佃)の漁師達が幕府の許可を得て築造した漁村である。

家康が1582年(天正10年)、京都から堺の地に遊んだ時、本能寺の変が伝えられ、急遽踵を返して間道を通り抜け大阪に向かったが、出水のため途方にくれている時に佃村の庄屋孫衛門が多数の舟を出して一行を助け、ここに徳川家と佃島漁民の間に固い絆が結ばれることになった。

その後、家康が江戸に幕府を開くにあたり、佃村の漁師に対する恩賞として彼らに幕府の御菜(おかず)御用を命ずべく、老中安藤対島守を通じて、その出府を促し、 1613年(慶長18年)には「網引御免証文」を与え、江戸近海において特権的に漁が出来るようになった。

1644年 (正保元年)には現在の地に百間四方の土地を埋立てて築造し故郷摂津国の住吉神社の分霊を奉祀し、島の名を佃島と命名した。

石川島の灯台は1866年(慶応2年)、石川島人足寄場奉行清水純崎が、隅田河口や品川沖航行の船舶のため、油絞りの益金を割き、人足の手で寄場南端に常夜灯を築かせたもので六角二層の堂々たる灯であった。 この完成を最も喜んだのは近在漁師であった。

このたび佃公園を整備するにあたり、 モニュメントとして灯台を建設するとともに、護岸前面に安藤広重の浮世絵をレリーフしたものを3題設置して時をしのぼうとするものである。

平成元年3月

中央区土木部公園緑地課

2 住吉神社

天保年間の創建です。

2.1 鳥居

河岸に朱色の一の鳥居があります。

鳥居の前の遊歩道にはめ込まれている道標です。

一の鳥居を歩いて100m程歩くと神社前には二の鳥居があります。

鳥居には青色の陶製住吉神社扁額が掲げられています。

額の縁には雲文様が入っています。

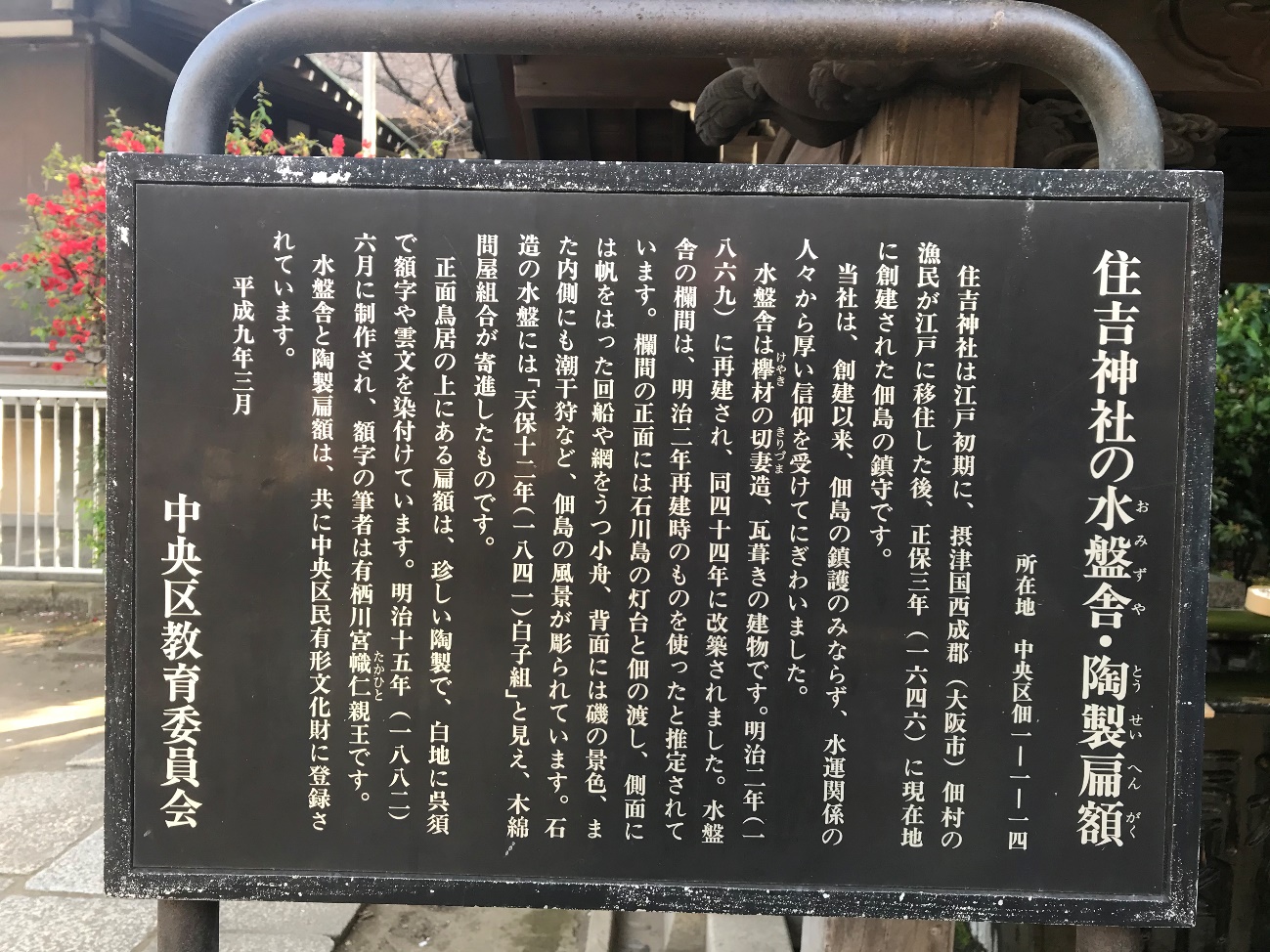

2.2 水盤舎(おみずや)

鳥居右手の水盤舎(おみずや)は瓦葺の切妻造りです。

欄間には彫刻が施されています。水盤は伊豆石です。

2.3 鰹塚

鰹の御霊に感謝慰霊にために東京鰹節類卸商業協同組合が建碑しました。

住吉神社は、この業界の守護神です。

2.4 本殿

摂津の漁師とともに下向した住吉社の平岡権太夫好次がこの地に建立しました。

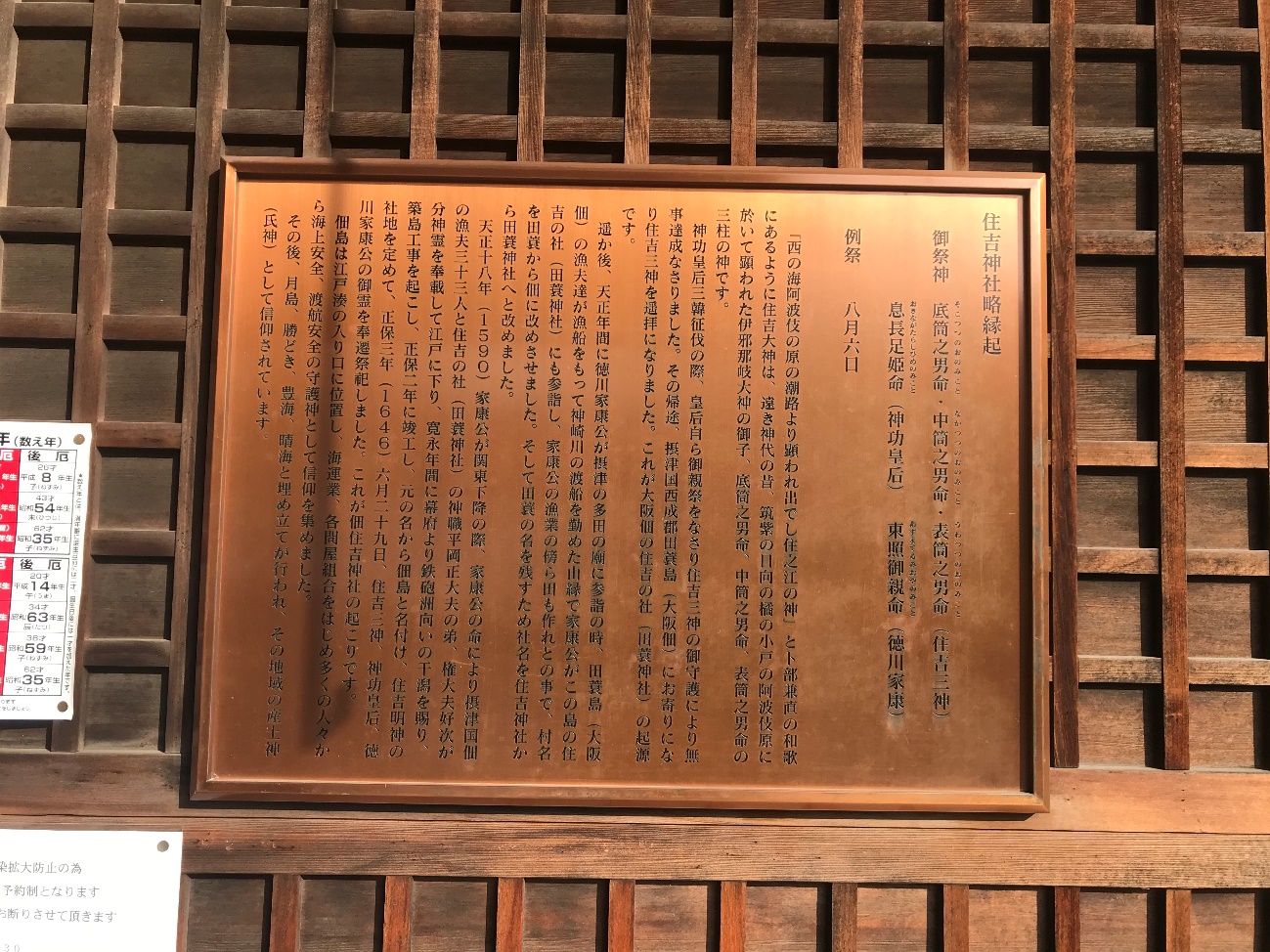

住吉神社略緣起

御祭神 底筒之男命(そこつつのおのみこと)・中筒之男命(なかつつのおのみこと)・表筒之男命(うわつつのおのみこと)(住吉三神)

息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)(神功皇后)

東照御親命(あずまてるみおやのみこと)(徳川家康)

例祭 八月六日

「西の海阿波伎の原の潮路より顕われ出でし住之江の神」と卜部兼直の和歌にあるように住吉大神は、遠き神代の昔、筑紫の日向の橘の小戸の阿波伎原に於いて顕われた伊邪那岐大神の御子、底筒之男命,中筒之男命、表筒之男命の三柱の神です。

神功皇后三韓征伐の際、皇后自ら御親祭をなさり住吉三神の御守護により無事達成なさりました。 その帰途、摂津国西成郡田蓑島 (大阪佃)にお寄りになり住吉三神を遥拝になりました。これが大阪の住吉の社(田蓑神社)の起源です。

遥か後、天正年間に徳川家康公が摂津の多田の廟に参詣の時、田蓑島(大阪佃)の漁夫達が漁船をもって神崎川の渡船を勤めた山縁で家康公がこの島の住吉の社(田蓑神社)にも参詣し、家康公の漁業の傍ら田も作れとの事で、村名を田蓑から佃に改めさせました。そして田蓑の名を残すため社名を住吉神社から田蓑神社へと改めました。

天正十八年(1590) 家康公が関東下降の際、家康公の命により摂津国佃の漁夫三十三人と住吉の社(田蓑神社)の神職平岡正大夫の弟、権大夫好次が神霊を奉載して江戸に下り、寛永年間に幕府より鉄砲洲向いの干潟を賜り、築島工事を起こし、正保二年に竣工し、元の名から佃島と名付け、住吉明神の社地を定めて、正保三年(1646) 六月二十九日、住吉三神、神功皇后、徳川家康公の御霊を奉遷祭祀しました。これが佃住吉神社の起こりです。

佃島は江戸湊の入り口に位置し、海運業、各問屋組合をはじめ多くの人々から海上安全、渡航安全の守護神として信仰を集めました。

その後、月島、勝どき、豊海、晴海と埋め立てが行われ、その地域の産土神(氏神)として信仰されています。

2.5 五世川柳・水谷緑亭(みずたに りょくてい)句碑

柄井川柳が流行させた「川柳」の五代目諸代(華道の家元のようなものでしょうか)の句碑です。

幼いころ父をなくし、江戸佃島の漁師に養われ、魚問屋を開き名主となりました。

二世川柳(柄井弥惣右衛門)に川柳を学び、腥斎 佃(なまぐさい たづくり)と号しました。

南町奉行与力の同心であった四世川柳(人見周助:襲名前の号、眠亭賤丸)から、天保8年(1837年)に緑亭が五世川柳を継承しました。

3 石川島灯台

石川島灯台は慶応2年(1866)、石川島人足寄場奉行清水純畸が、隅田河口や品川沖航行の船舶のため、油絞りの益金を割き、人足の手で寄場南端に常夜灯を築かせたもので六角二層の堂々たる灯台でした。

この完成を最も喜んだのは近在漁師であった。

下の写真は、佃公園にある灯台のモニュメントです。

下が公衆トイレになっています。

4 佃大橋

昭和39年8月に完成、橋の近くにある中央区立佃島小学校の鼓笛隊が「渡り初め」を行う一方で、江戸時代から続いた「佃の渡し」は320年の歴史を静かに終えました。

5 佃小橋

街の真ん中に残った昔ながらの風景です。