鎌倉殿・13人の重臣ゆかりの地周遊マップに掲載の覚園寺から、鶴岡八幡宮まで散歩しました。ルートは、

覚園寺→法華堂跡(源頼朝・北条義時の墓)→大蔵幕府跡→鶴岡八幡宮 です。

目次

1 覚園寺

鎌倉駅からバス「大東宮」行に乗り、終点で下車後、徒歩7分の山の中にあります。

大東宮はこんなところ。

覚園寺は、建保6年(1218)に、北条義時が建立した大蔵薬師堂が起源です。

本堂には木造十二神将立像が安置されています。

その中で、3代将軍・源実朝暗殺事件で、義時を救ったのが戌神(バサラ大将)と言われています。

建保6年(1218)、2代執権・北条義時(ほうじょうよしとき)が、戌神将(いぬじんしょう)のお告げにより建てた薬師堂が前身です。

その後九代執権・北条貞時(ほうじょうさだとき)が、元寇が再び起こらぬことを願い、戒律を中心とした四宗(真言・天台・禅・浄土)兼学道場に改めました。

本堂の薬師三尊坐像と十二神将像は鎌倉屈指の尊像です。

奥深い境内は静寂としていて、古都鎌倉の面影をよく残しています。

地蔵堂の黒地蔵尊の縁日(八月十日)には、多くの参拝者が訪れます。

石段を上がると山門があります。

山門をくぐってすぐ左には大きな石塔が立っています。

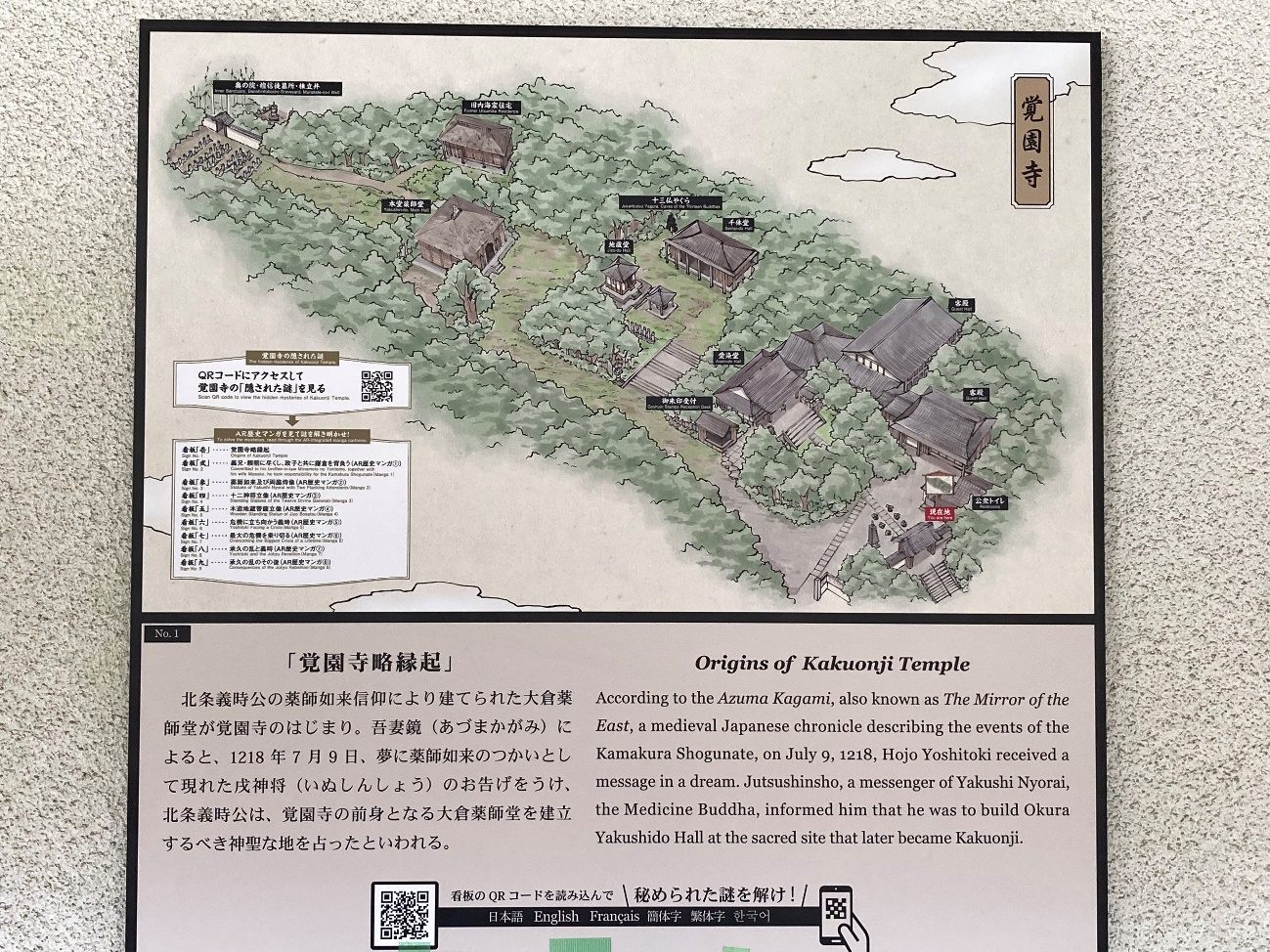

「覚園寺略縁起」

北条義時公の薬師如来信仰により建てられた大倉薬師堂が覚園寺のはじまり。 吾妻鏡 (あづまかがみ) によると、 1218 年7月9日、 夢に薬師如来のつかいとして現れた戌神将 (いぬしんしょう) のお告げをうけ、北条義時公は、覚園寺の前身となる大倉薬師堂を建立するべき神聖な地を占ったといわれる。

山門正面の愛染堂。

廃寺となった大楽寺の本堂を明治38年(1905)に移築したものです。

義時を救った戌神将(いぬじんしょう)は、撮影禁止のため下の撮影用のパネルだけです。

山門を入って右の客殿には、覚園寺の歴史と、義時の物語のパネルが「鎌倉殿の13人」にあわせて貼ってあります。

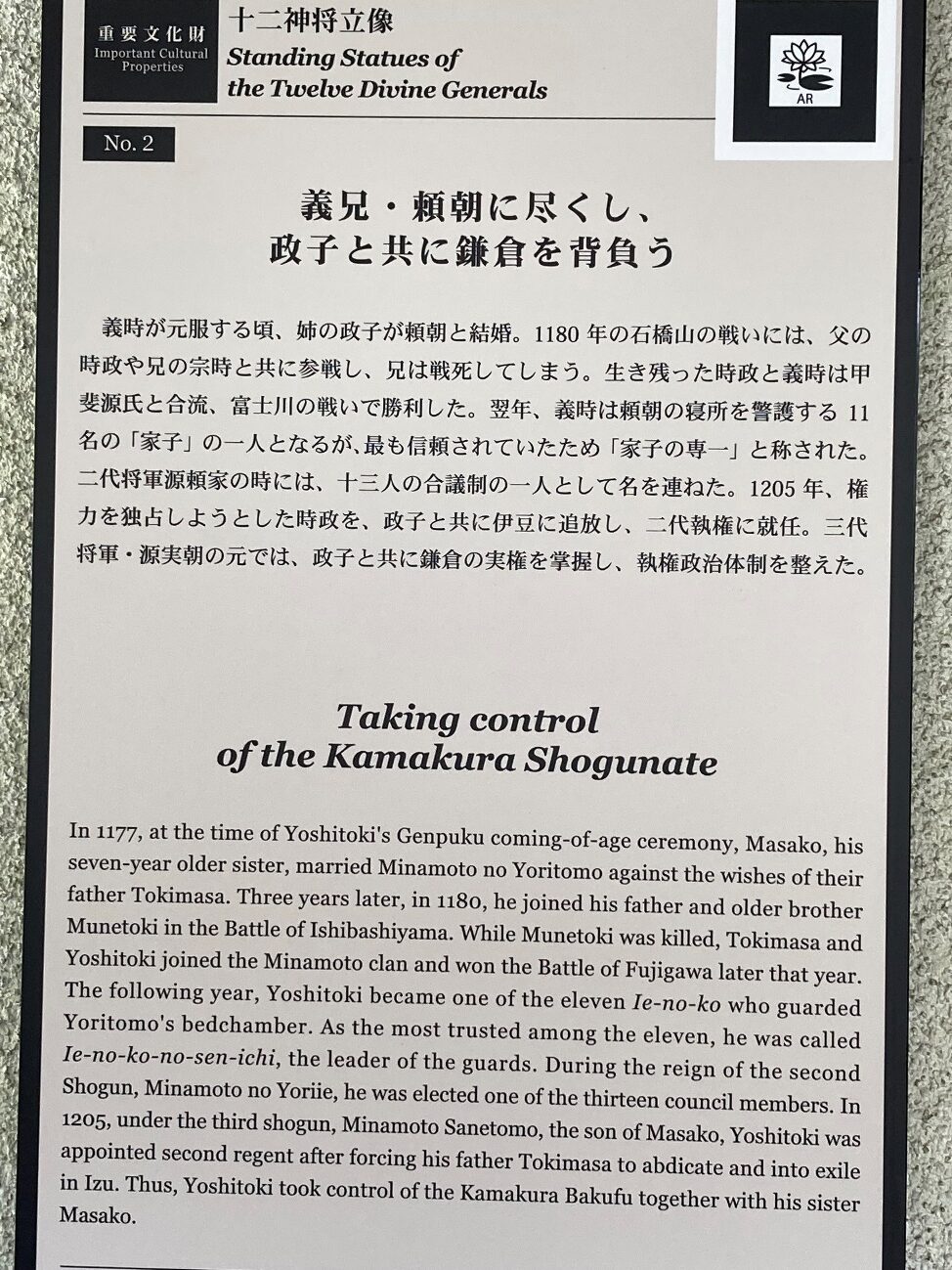

義兄・頼朝に尽くし、

政子と共に鎌倉を背負う義時が元服する頃、 姉の政子が頼朝と結婚。 1180 年の石橋山の戦いには、 父の時政や兄の宗時と共に参戦し、 兄は戦死してしまう。 生き残った時政と義時は甲斐源氏と合流、富士川の戦いで勝利した。 翌年、義時は頼朝の寝所を警護する 11名の 「家子」 の一人となるが、最も信頼されていたため 「家子の専一」 と称された。

二代将軍源頼家の時には、 十三人の合議制の一人として名を連ねた。 1205 年、権力を独占しようとした時政を、政子と共に伊豆に追放し、 二代執権に就任。 三代将軍・源実朝の元では、政子と共に鎌倉の実権を掌握し、執権政治体制を整えた。

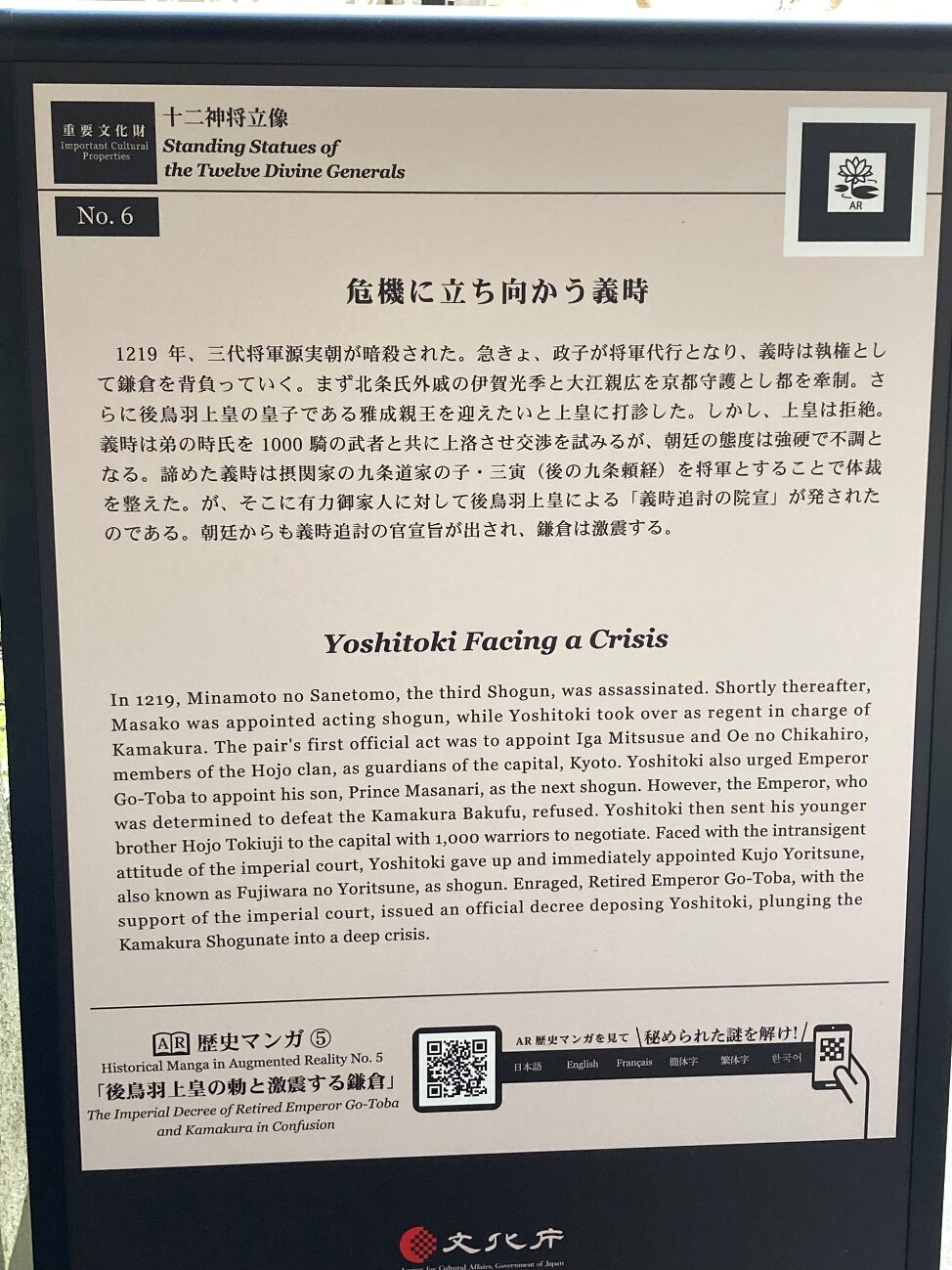

危機に立ち向かう義時

1219 年 三代将軍源実朝が暗殺された。 急きょ、 政子が将軍代行となり、 義時は執権として鎌倉を背負っていく。 まず北条氏外戚の伊賀光季と大江親広を京都守護とし都を牽制。さらに後鳥羽上皇の皇子である雅成親王を迎えたいと上皇に打診した。 しかし、上皇は拒絶。

義時は弟の時氏を1000 騎の武者と共に上洛させ交渉を試みるが、 朝廷の態度は強硬で不調となる。 諦めた義時は摂関家の九条道家の子 三寅 (後の九条頼経) を将軍とすることで体裁を整えた。 が、 そこに有力御家人に対して後鳥羽上皇による 「義時追討の院宣」 が発されたのである。 朝廷からも義時追討の官宣旨が出され、 鎌倉は激震する。

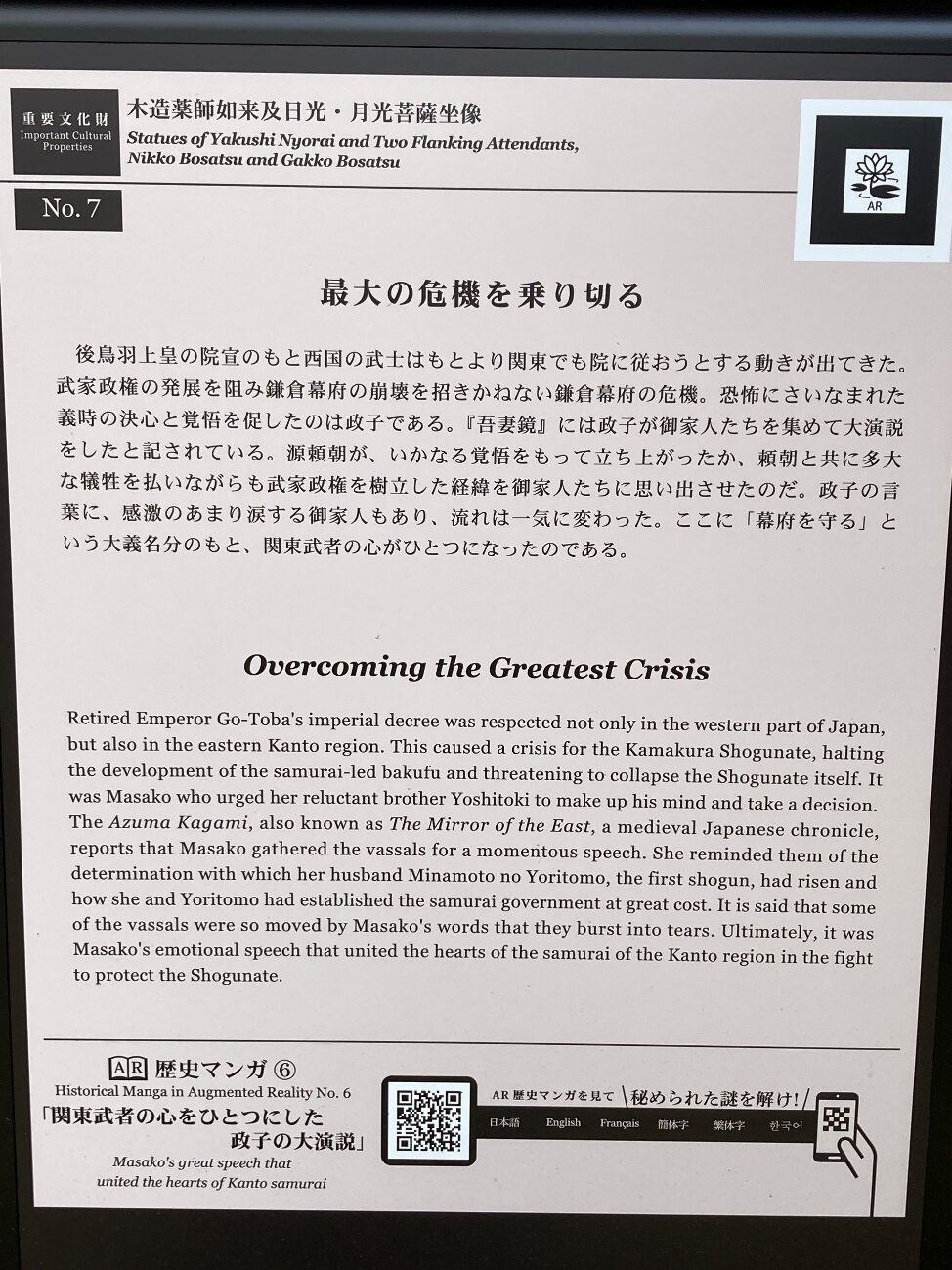

最大の危機を乗り切る

後鳥羽上皇の院宣のもと西国の武士はもとより関東でも院に従おうとする動きが出てきた。

武家政権の発展を阻み鎌倉幕府の崩壊を招きかねない鎌倉幕府の危機。 恐怖にさいなまれた義時の決心と覚悟を促したのは政子である。 『吾妻鏡』 には政子が御家人たちを集めて大演説をしたと記されている。 源頼朝が、 いかなる覚悟をもって立ち上がったか、 頼朝と共に多大な犠牲を払いながらも武家政権を樹立した経緯を御家人たちに思い出させたのだ。 政子の言葉に、 感激のあまり涙する御家人もあり、 流れは一気に変わった。 ここに 「幕府を守る」という大義名分のもと、 関東武者の心がひとつになったのである。

承久の乱と義時

鎌倉では、急ぎ軍議が開かれた。 上皇軍を箱根で防戦する案が出る一方、 京都側に詳しい大江広元は敵の隙を突くため都へ攻め上る案を主張。 この案を採択し、 決意したのは政子である。 義時は即座に泰時を総大将とし、 わずか 18 騎で出発させると同時に、出撃命令を各地に出した。 さらに、 宣戦布告の書状を捕虜にしていた上皇の使者に持たせ、京へ追い返した。

鎌倉の軍勢は東海道、東山道、北陸道の三方から京へ向かい、 最終的に19万騎にも膨れあがったとされる。 幕府軍の出撃を予測していなかった後鳥羽上皇ら京方首脳は狼狽した。 鎌倉の武士たちも院宣に従い、義時は討滅されるであろうと信じていたのだ。

承久の乱のその後

勝利を治めた義時は、次いで戦後処理にあたった。 後鳥羽上皇と順徳上皇を配流、 土御門上皇は自ら配流を望んだ。 また、新天皇として後堀河天皇を選び、 親幕府派による朝廷の再編成を行った。 武士が上皇の処分を行い、 さらに新天皇を選出 就任させるのは歴史上初。

京都に六波羅探題を設置することで、鎌倉政権が支配的地位を得ると共に全国に影響力を及ぼした。 頼朝が樹立した武家政権は義時の代で全国区となったのである。 翌年、義時は自ら陸奥守と右京権大夫を辞職し、 無官となった。 その後も政治に携わるが、 62歳で急死。 義時の別称が得宗だったため、以降、北条氏の嫡流は 「得宗」 と称された。

木造地蔵菩薩立像

地獄の罪人を救うため、 獄卒に代わって焚いた火を浴び、 黒く燻されたと伝承される地蔵菩薩像。 何度彩色を施しても一夜にして黒く変じてしまうとの逸話から 「黒地蔵」と通称される。 制作年代は1296年、覚園寺創建以前の 13世紀後半とみられる。 本像の元の安置場所は定かでないが、 願行上人が海浜の地蔵堂から移したともいう。市内に作例の多い地蔵菩薩像の中では像高170.5cmと大型で、男性的な容貌や均整のとれた体躯は力強く、 着衣の衣文線や襞にいたるまで丁寧に表現された優品である。

十二神将立像

覚園寺の前身とされる大倉薬師堂は、 1218年、第二代執権北条義時によって建立され、仏師運慶の造立した薬師如来像と共に、 義時を難から救った伝説が語られる戌神将を含む十二神将像が安置されたらしい。 現存する十二神将像のうち戌神将の巻髪や毛足の長い眉などの容貌も、白い犬に変じた戌神将の伝説から着想を得た姿とみられる。 午・未・申・酉・亥神将の像内墨書銘から、 1401~11年に仏師朝祐が造立したものと判明している。 鎌倉周辺には覚園寺像と共通する図像の十二神将像がしばしば見受けられ、 覚園寺像は鎌倉地方における十二神将の一基準とされていたと考えられる。

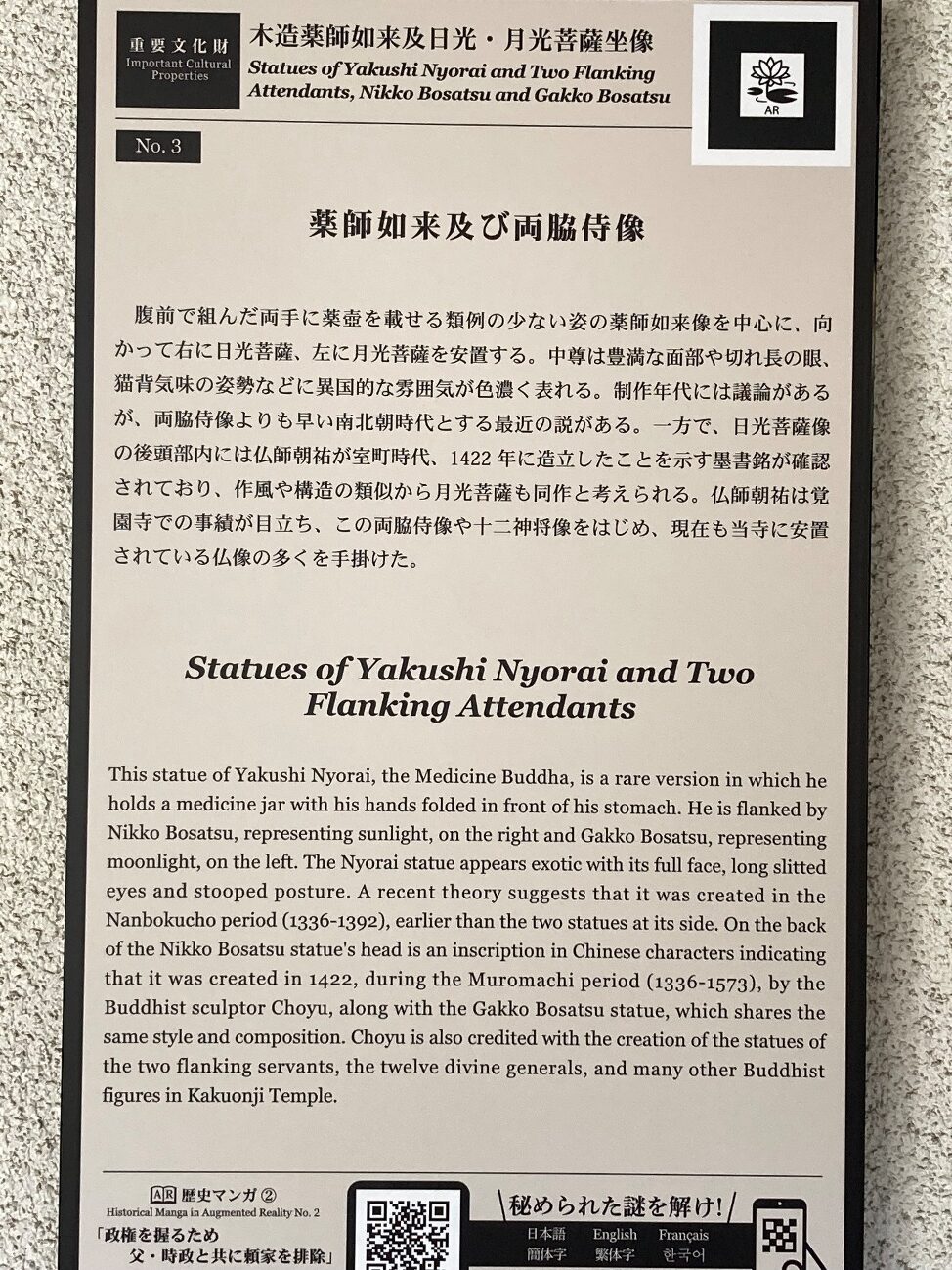

薬師如来及び両脇侍像

腹前で組んだ両手に薬壺を載せる類例の少ない姿の薬師如来像を中心に、 向かって右に日光菩薩、左に月光菩薩を安置する。 中尊は豊満な面部や切れ長の眼、猫背気味の姿勢などに異国的な雰囲気が色濃く表れる。 制作年代には議論があるが、 両脇侍像よりも早い南北朝時代とする最近の説がある。 一方で、 日光菩薩像の後頭部内には仏師朝祐が室町時代、 1422年に造立したことを示す墨書銘が確認されており、作風や構造の類似から月光菩薩も同作と考えられる。 仏師朝祐は覚園寺での事績が目立ち、この両脇侍像や十二神将像をはじめ、 現在も当寺に安置されている仏像の多くを手掛けた。

2 法華堂跡

鶴岡八幡宮の東側の丘陵地にあり、頼朝を始め、初期の幕府の要人たちの墓があります。

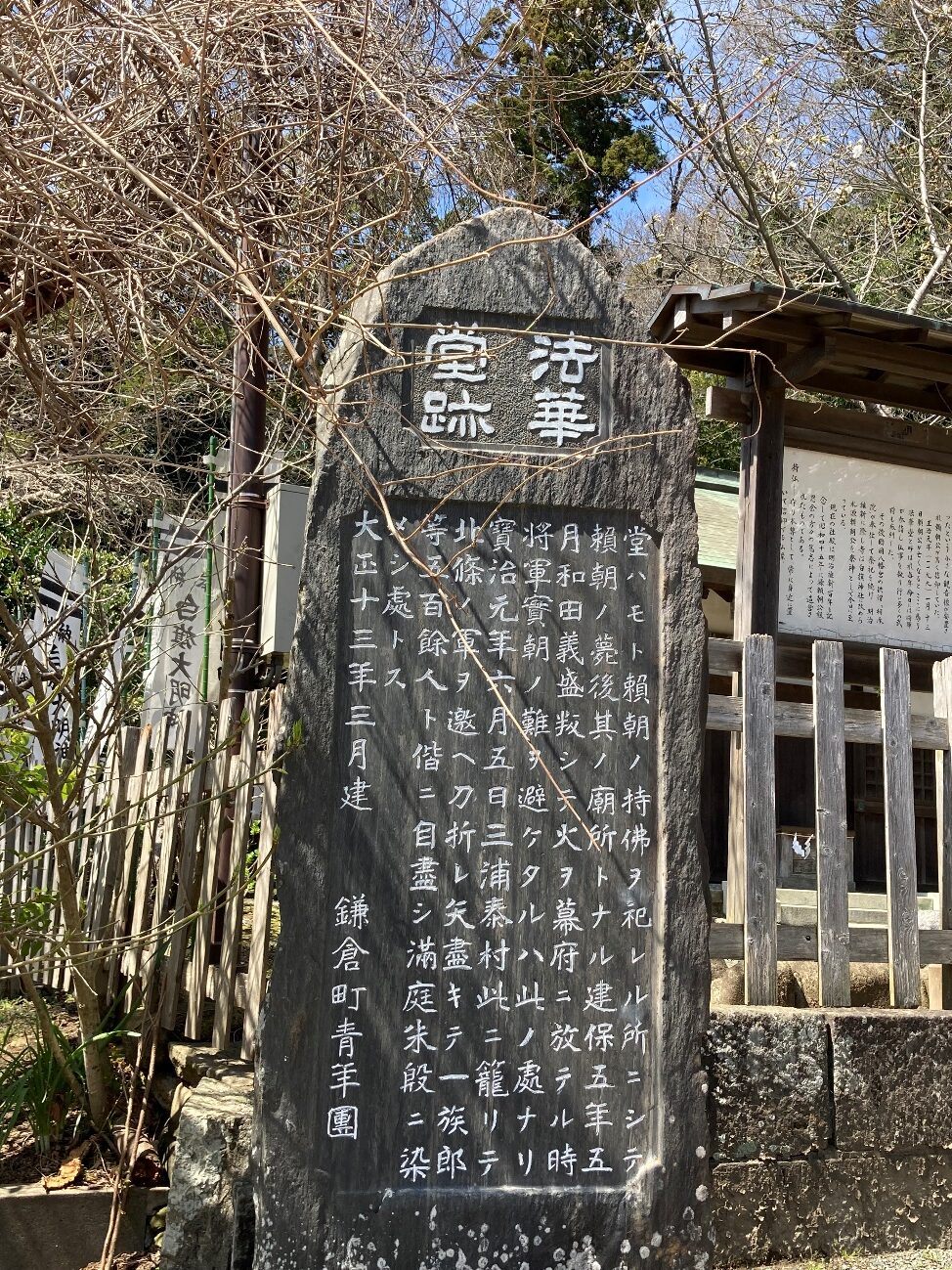

堂ハモト頼朝ノ持佛ヲ祀レル所ニシテ頼朝ノ甍後其ノ廟所トナル

建保五年五月和田義盛叛シテ火ヲ幕府ニ放テル時将軍實朝ノ難ヲ避ケタルハ此ノ處ナリ

寶治元年六月五日三浦泰村此ニ籠リテ北條ノ軍ヲ邀ヘ刀折レ矢盡キテ一族郎等五百餘人ト偕ニ自盡シ満庭朱殷ニ染メシ處トス

大正十三年三月建 鎌倉町青年團

法華堂は、もと源頼朝の守り本尊を祀るところでしたが、死後は廟所になりました。

建保5年5月(1217)、和田義盛が謀反を起こして火を幕府に放った時、将軍の実朝が難を逃れた場所はこの場所です。

寶治元年6月5日(1247)三浦泰村がここに籠って、北条軍を迎え撃ちましたが、刀は折れて矢は尽きてしまい、一族郎党500人余りが一緒に自害し、庭全体が朱殷(しゅあん:暗い朱色)に染まった場所です。

大正13年3月建 鎌倉町青年団

2.1 頼朝公のお墓

源頼朝は、治承4年(1180)平家打倒のため挙兵、鎌倉を本拠として元暦2年(1185)に平家を滅ぼしました。

また、鎌倉幕府を大蔵(現在の雪ノ下3丁目付近)に開いて武家政治の基礎を築きました。

正治元年(1199)に53歳で没すると、自身の持仏堂であった法華堂に葬られ、法華堂は頼朝の墓所として厚く信仰されました。

法華堂は後に廃絶しましたが、この丘の上一帯がその跡です。

現在建っている塔は、後に島津藩主・島津重豪(しまづしげひで)がが整備したものとされます。

左手に見える参道を登ると、頼朝公のお墓です。

『君出でて民もしづまり九重の塵もをさまる世とはなりにけり』

管理者訳

[あなたが幕府を立てたことで、民も平静をとり戻し、積年の混乱も治まる世となりました。]

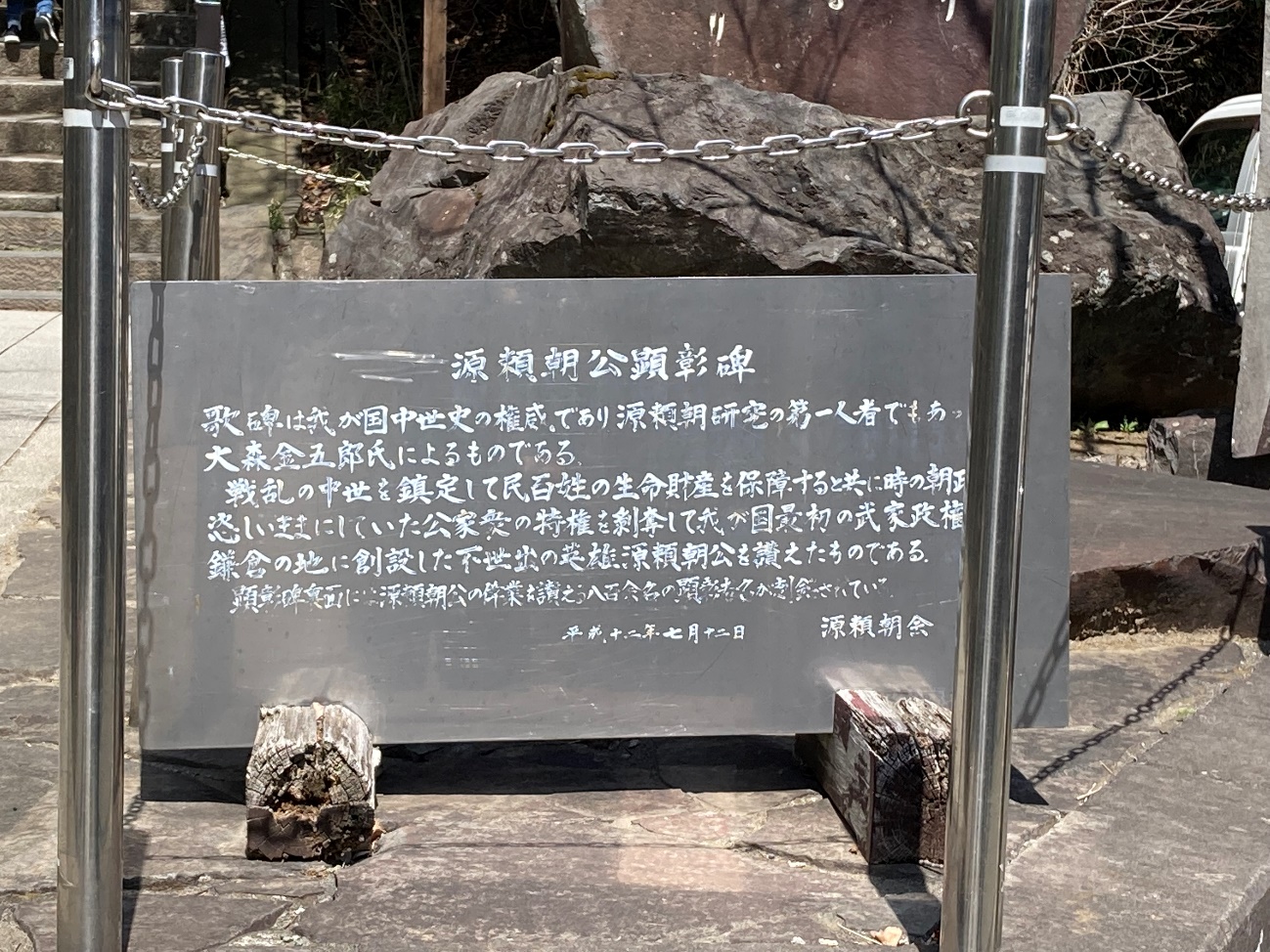

歌碑は我が国中世史の権威であり、源頼朝研究の第一人者でもあった大森金五郎氏によるものである。

戦乱の中世を鎮定して民百姓の生命財産を保障すると共に時の朝政を恣しいままにしていた公家衆の特権を剥奪して我が国最初の武家政権を鎌倉の地に創設した不世出の英雄源頼朝公を讃えたものである。

顕彰碑裏面には源頼朝公の偉業を讃える八百余名の顕彰者名が刻銘されている。

「頼朝公石塔及元祖島津豊後守忠久石塔道 安永八年乙亥二月薩摩中将重豪建之」

徳川家康のお墓に比べると、随分小さなお墓に見えます。

これでも縁者の島津が江戸時代に整備したものなので、その前はどんなお墓だったのでしょう。

国指定史跡 法華堂跡(源頼朝墓・北条義時墓)

この平場は、鎌倉幕府を開いた源頼朝の法華堂(墳墓堂)が建っていた跡です。

治承4年(1180)平家追討のために挙兵した源頼朝は、同年に鎌倉に入りました。元暦2年(1185)に平家を、文治5年(1189)に奥州藤原氏を滅ぼした頼朝は、鎌倉を拠点とする武家による全国的な政権の基礎を築きました。以降、江戸時代が終わるまで、約700年間にわたり、武家による政権が続くことになります。

建久10年(1199)に頼朝が53歳で没すると、法華堂は幕府創始者の墳墓堂として、のちの時代の武士たちからもあつい信仰を集めました。鎌倉幕府滅亡後も法華堂は存続しましたが、17世紀の初頭までには堂舎がなくなり、石造りの墓塔が建てられました。現在の墓域は、安永8年(1779)に薩摩藩主島津重豪によって整備されたものです。

平成24年3月 鎌倉市教育委員会

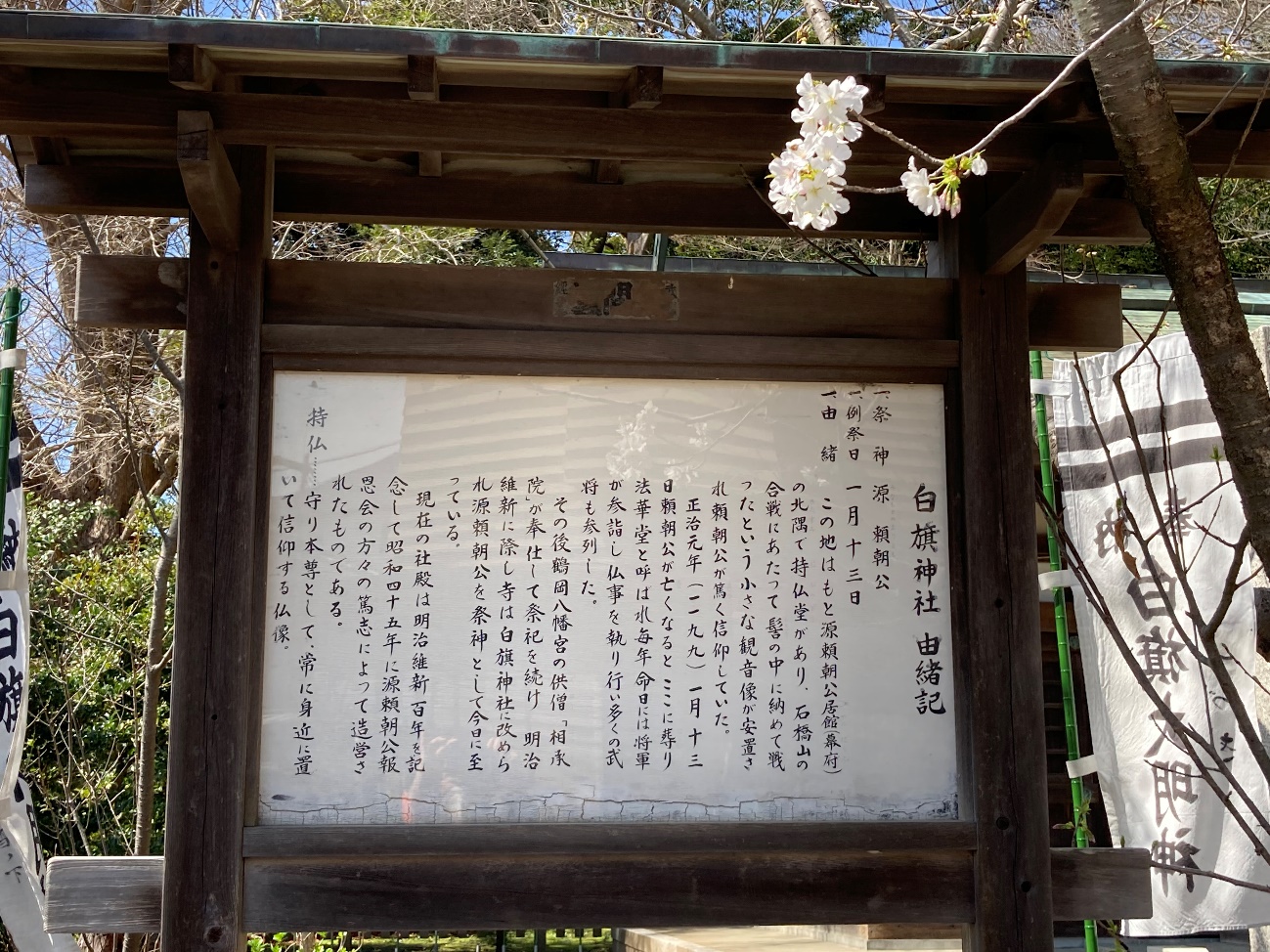

2.2 白旗神社

頼朝公のお墓に登る石段の上り口手前の左手にあります。

神社名の由来は源平の争乱で敵味方を区別する目印であった、源氏の「白旗」からきています。

この地はもと源頼朝公居館(幕府)の北隅で持仏堂があり、石橋山の合戦にあたって髻の中に納めて戦ったという小さな観音像が安置され頼朝公が篤く信仰していた。

正治元年(1199)一月十三日頼朝公が亡くなると、ここに葬り法華堂と呼ばれ毎年命日には将軍が参詣し仏事を執り行い多くの武将も参列した。

その後鶴岡八幡宮の供僧「相承院」が奉仕して祭祀を続け、明治維新に際し寺は白旗神社に改められ源頼朝公を祭神として今日に至っている。

現在の社殿は明治維新百年を記念して昭和尊十五年に源頼朝公報恩会の方々の篤志によって造営されたものである。

持仏・・守り本尊として、常に身辺において進行する仏像。

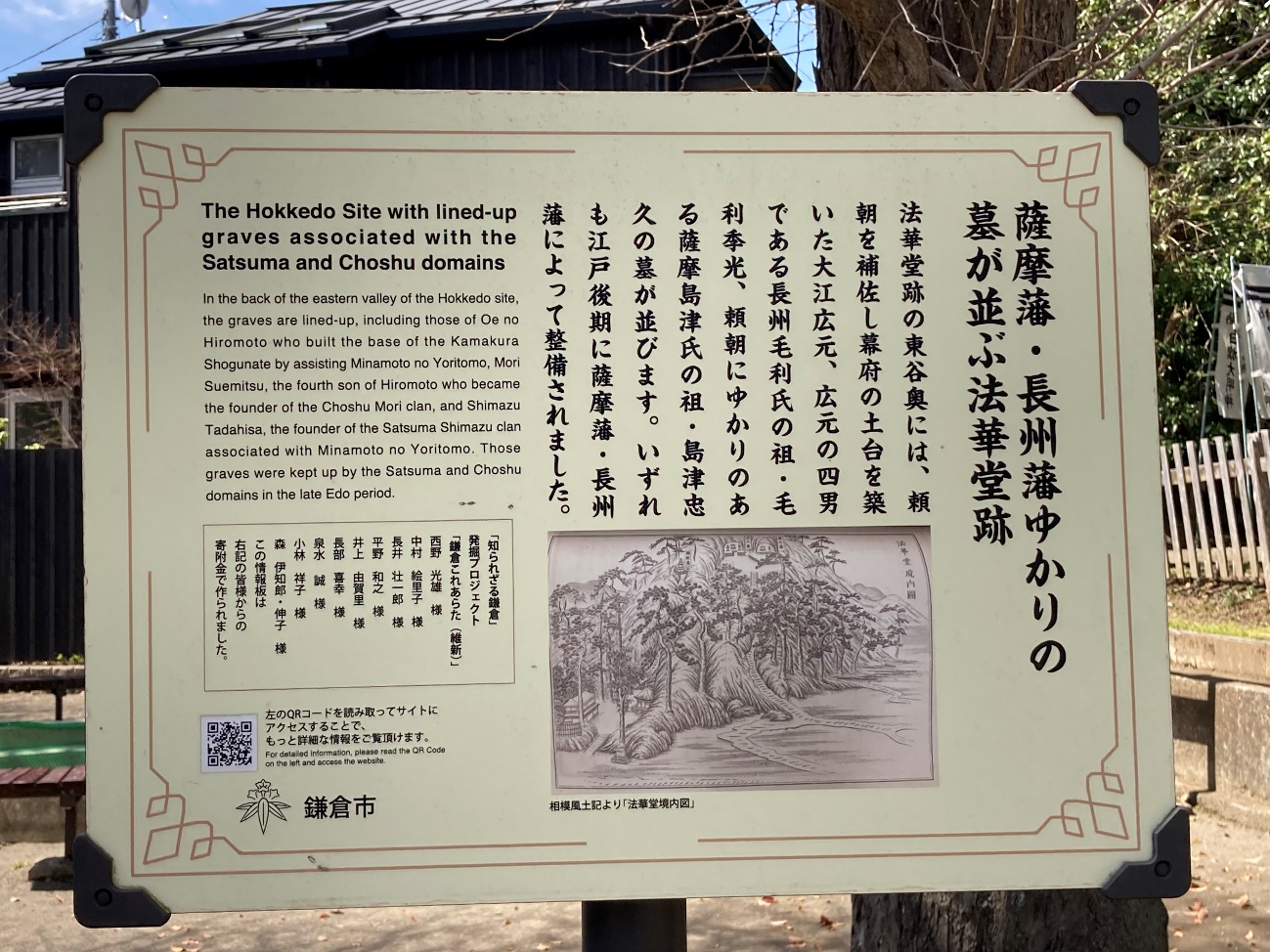

2.3 大江広元・毛利季光・島津忠久墓

法華堂跡の東谷奥には、頼朝を補佐し幕府の土台を築いた大江広元、広元の四男である長州毛利氏の祖・毛利季光、頼朝にゆかりのある薩摩島津氏の祖・島津忠久の墓が並びます。

いずれも江戸後期に薩摩藩・長州藩によって整備されました。

こちらも、法華堂の跡地なのですが、登り口が異なり、頼朝の墓からは直接行けません。

この階段を登ると平地に出ます。

この平地には北条義時を祀った法華堂があったと言われています。

この地はもと源頼朝公居館(幕府)の北隅で持仏堂があり、石橋山の合戦にあたって髻の中に納めて戦ったという小さな観音像が安置され頼朝公が篤く信仰していた。

正治元年(1199)1月13日頼朝公が亡くなるとここに葬り法華堂と呼ばれ毎年命日には将軍が参詣し仏事を執り行い多くの武将も参列した。

その後鶴岡八幡宮の供僧「相承院」が奉仕して祭祀を続け明治維新に際し寺は白旗神社に改められ源頼朝公を祭神として今日に至っている。

現在の社殿は明治維新百年を記念して昭和45年に源頼朝公報恩会の方々の篤志によって造営されたものである。

平成24年3月 鎌倉市教育委員会

下の写真で杭が打ってあるところが法華堂のあったと思われるところです。

更に平地から階段を登ります。

左側の階段が、大江広元と毛利末光のお墓、右側の階段が島津忠久の墓があります。

大江広元のお墓

頼朝が鎌倉で武家の集団を作る過程で、行政や裁判など実務を行う人材としてスカウトした京の官人です。

優秀な人材でしたが、広元の家柄では、京都での出世には限界があったため、鎌倉と言う新天地に掛けたようです。

その結果、幕府の礎を作る大活躍をしました。

毛利季光(もうり すえみつ)のお墓

大江広元の四男の毛利季光は、鎌倉時代前期に幕府の御家人として関東に土着しました。

季光は父の所領のうち相模国毛利荘(現在の厚木市)を相続し、毛利氏の祖となりました。

島津忠久の墓

毛利季光のお墓の隣にあったのですが、携帯の不調で撮影できていませんでした。

外観は大江広元、毛利季光と同じです。

島津忠久は頼朝の側室で比企能員の妹・丹後局(丹後内侍)の子とされています。

文治元年(1185年)に、源頼朝の推挙により摂関家領島津荘(現在の宮崎、鹿児島の一部)に下司職に任命され、その後、島津荘の惣地頭に任じられています。

島津家が薩摩に定住するのは4,5代目からですが、その後明治になるまで、薩摩は島津が収めることになりました。

3 大倉(大蔵)幕府跡

治承4年(1180)に鎌倉に入府した頼朝が最初の拠点に定め、嘉禄元年(1225)までの46年間将軍の御所が置かれていた場所です。

御所の周囲には侍所、公文所、問注所などの機関が整備され、幕府の礎となりました。

「鎌倉殿の13人」では旗揚げに功のあった上総介広常(かずさのすけひろつね)が梶原景時と双六に興じている時に、景時に殺された場所として下記の碑が紹介されました。

今ヲ距テル七百三十七年ノ昔治承四年源頼朝邸ヲ此ノ地二營三後覇權ヲ握ル二及ビテ政ヲ此ノ邸中二聽ク所謂大藏幕府是ナリ爾来頼朝實朝ヲ経テ嘉祿元年政子薨ジ幕府ノ宇津宮辻ヘ遷レルマデ此ノ地ガ覇府ノ中心タリシコト實二四十六年間ナリ

今から737年の昔の治承四年に源頼朝邸をここに建て、覇権を握ってからは政をこの邸で行ないました。いわゆるこれが大蔵幕府です。

それ以来、頼家、実朝を経て嘉禄元年に北条政子が亡くなり、宇津宮辻幕府に遷るまでの46年間は幕府の中心でした。

大蔵幕府二四門アリ方位ヲ以テ名ヅク其東二アルモノヲ東御門ト謂フ今轉ジテ地名トナル法華堂ノ東方一帯ノ地即チ是ナリ

大蔵幕府には4つの門があり、その方位によって名付けられました。大蔵幕府の東にある門は東御門と言います。今はこれが転じて地名になっています。法華堂の東一帯がこの地名です”

さて、次はいよいよ鶴岡八幡宮に向かいます。