ひとしきり外の施設を見学した後は、いよいよ記念館です。

ここは秩父宮雍仁(やすひと)親王妃勢津子殿下の住んでいた家です。

目次

1 秩父宮記念館(展示室)

秩父宮記念館(展示室)は、秩父宮記念公園内にある茅葺屋根の古民家に隣接する建物の中にあります。

秩父宮同妃両殿下が戦中戦後の時期を過ごされた御殿場御別邸は、平成7年8月25日に薨去された秩父宮雍仁(やすひと)親王妃勢津子殿下の「秩父宮記念公園及び同記念館として使用すること」を前提とした御遺言により、御愛用の品々と共に御殿場市へ御遺贈いただきました。

爾来、平成9年度から公園整備計画策定委員会を開催して基本計画・基本設計及び諸調査を実施してまいりました。

その方針として、秩父宮両殿下の別邸での御生活ぶりが想い起こされる場とすること、自然が豊かで歴史的な当地域の品格を保全・誘導する象徴的施設としての役割を担うものであること、この地を訪れる人々が交流できる場とすることを基本としました。

秩父宮記念公園は遺贈された御殿場御別邸と隣接地とを合わせて、約9.2haの 「総合公園」として整備を進めておりますが、「寛ぎと安らぎの開放感」 「自然美の発見」「創造から得られる精神的な満足感」をテーマに、本公園を訪れていただいた方々にさまざまな形で 「交流と交遊」が体感できる公園運営を目指してまいります。

秩父宮記念公園の開園にあたりまして、御理解と御協力を賜りました多くの方々に深く感謝を申上げます。

平成15年4月吉日 御殿場市長

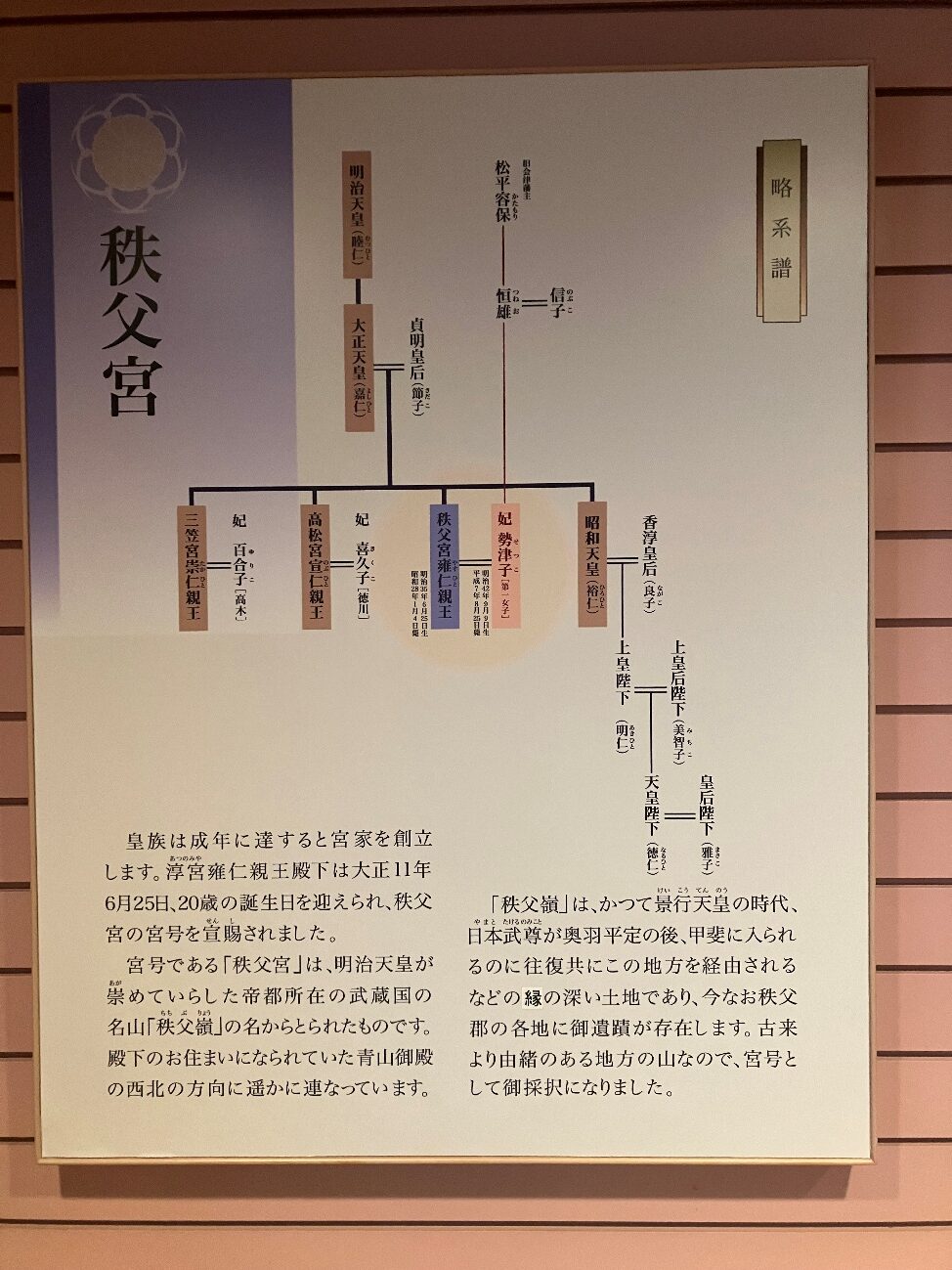

皇族は成年に達すると宮家を創立します。

淳宮雍仁(あつのみややすひと)親王殿下は大正11年6月25日、20歳の誕生日を迎えられ、 秩父宮の宮号を宣賜(せんし)されました。

宮号である 「秩父宮」は、明治天皇が崇めていらした帝都所在の武蔵国の名山「秩父嶺」の名からとられたものです。

殿下のお住まいになられていた青山御殿の西北の方向に遥かに連なっています。

「秩父嶺」は、かつて景行天皇の時代、日本武尊(やまとたけるのみこと)が奥羽平定の後、 甲斐に入られるのに往復共にこの地方を経由されるなどの縁の深い土地であり、今なお秩父郡の各地に御遺蹟が存在します。

古来より由緒のある地方の山なので、宮号として御採択になりました。

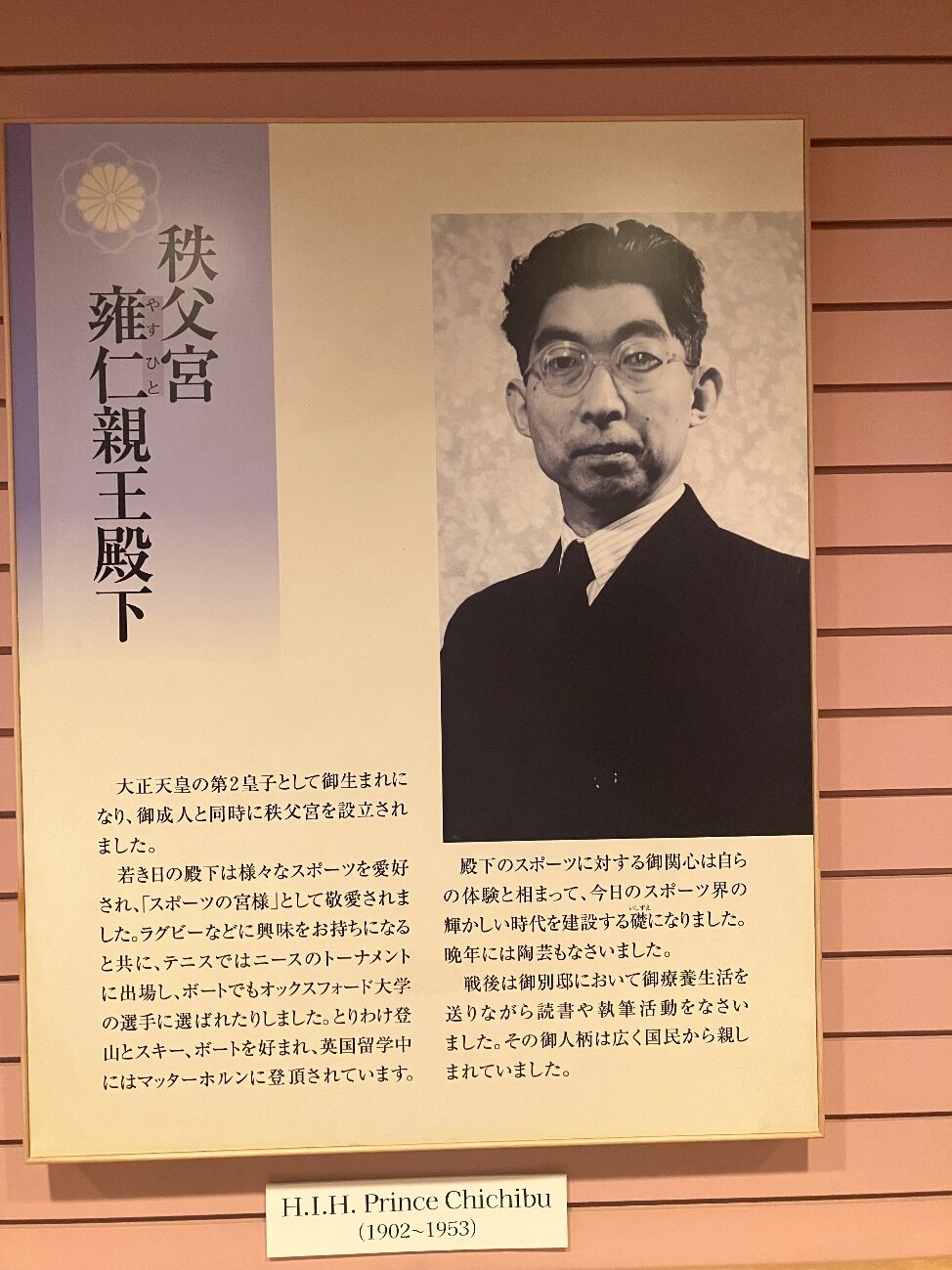

大正天皇の第2皇子として御生まれになり、御成人と同時に秩父宮を設立されました。

若き日の殿下は様々なスポーツを愛好され、 「スポーツの宮様」として敬愛されました。

ラグビーなどに興味をお持ちになると共に、テニスではニースのトーナメントに出場し、ボートでもオックスフォード大学の選手に選ばれたりしました。

とりわけ登山とスキー、ボートを好まれ、英国留学中にはマッターホルンに登頂されています。

殿下のスポーツに対する御関心は自らの体験と相まって、 今日のスポーツ界の輝かしい時代を建設する礎(いしずえ)になりました。

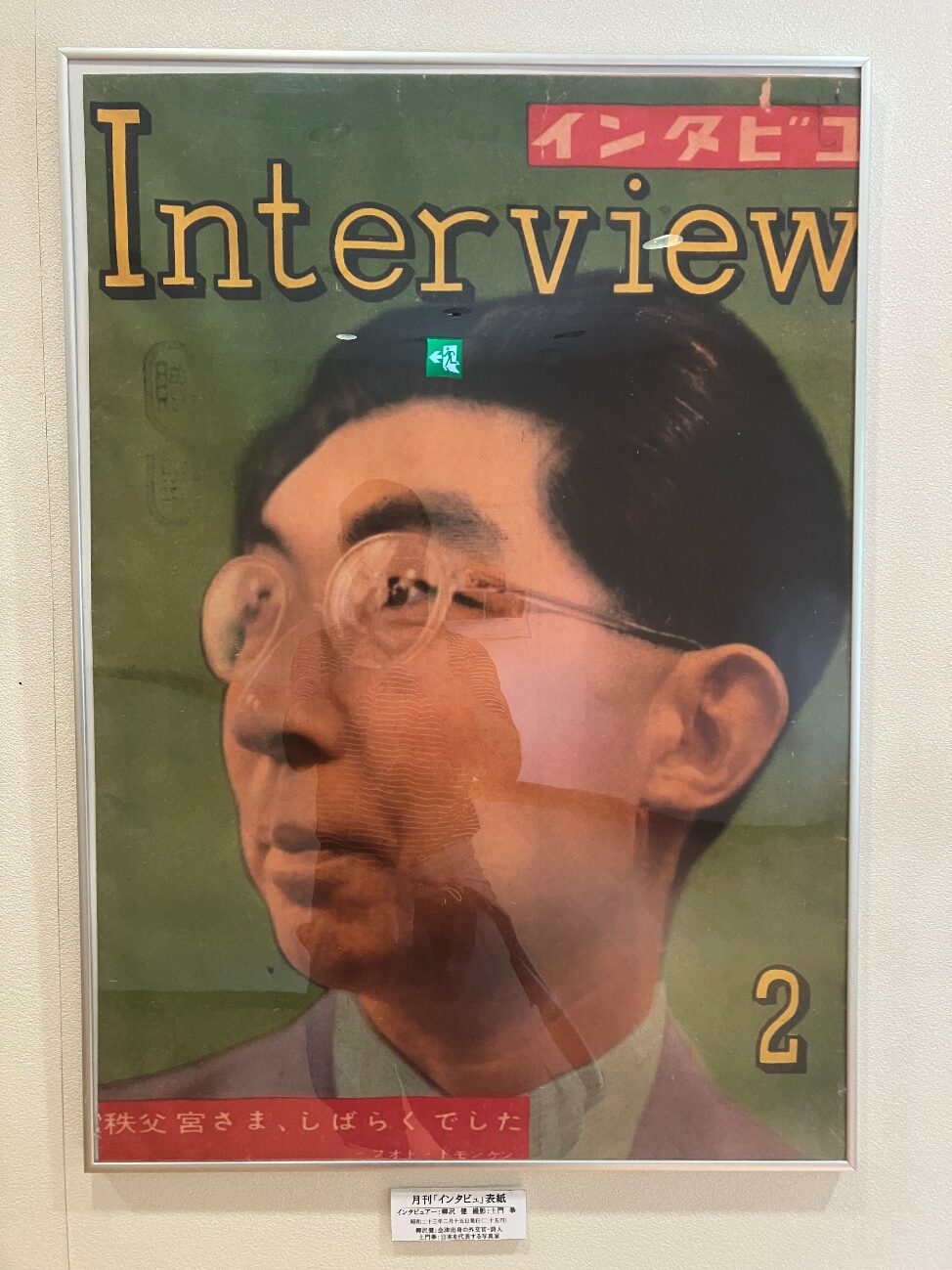

戦後は御別邸において御療養生活を送りながら読書や執筆活動をなさいました。

その御人柄は広く国民から親しまれていました。

神宮外苑にある秩父宮ラグビー場は、1953年(昭和28年)1月4日に日本ラグビーフットボール協会名誉総裁だった秩父宮雍仁親王の薨去にともない、親王の遺徳を偲び、同年中に「秩父宮ラグビー場」と名称が変更されました。

外交官松平恒雄 (旧会津藩主松平容保の四男)の長女として英国ロンドン郊外で御誕生。 御成婚に当って、御名前の表記 (節子)が、皇太后陛下 (貞明皇后)と同じであったため、 勢津子と改名されました。

妃殿下は日本赤十字社名誉副総裁、財団法人結核予防会総裁、 財団法人交通遺児育英会名誉総裁として、 社会福祉のために貢献されました。

また、日英協会、日本瑞典協会の各名誉総裁として、かつての外国生活の御経験を生かして国際親善に尽くされました。

殿下の御療養中は献身的に御看病に努められ、殿下が薨去された後もその御経験を踏まえて、 結核の撲滅を目指し熱心に活動され、 結核問題は妃殿下のライフワークでありました。

幼少時より御殿場に御縁があった妃殿下は、殿下が薨去された後も夏季を中心に御別邸で生活されました。

新政府に会津の人たちが随分関わっている気がします。

葵紋入り道具箱

秩父宮妃勢津子殿下がお嫁入りされる際にお文庫・硯箱等を入れ、2名で担いでお持ちになられた道具箱です。

材質:木製 (杉) 金属製

サイズ 幅:164cm 奥行:64cm 高さ:64cm

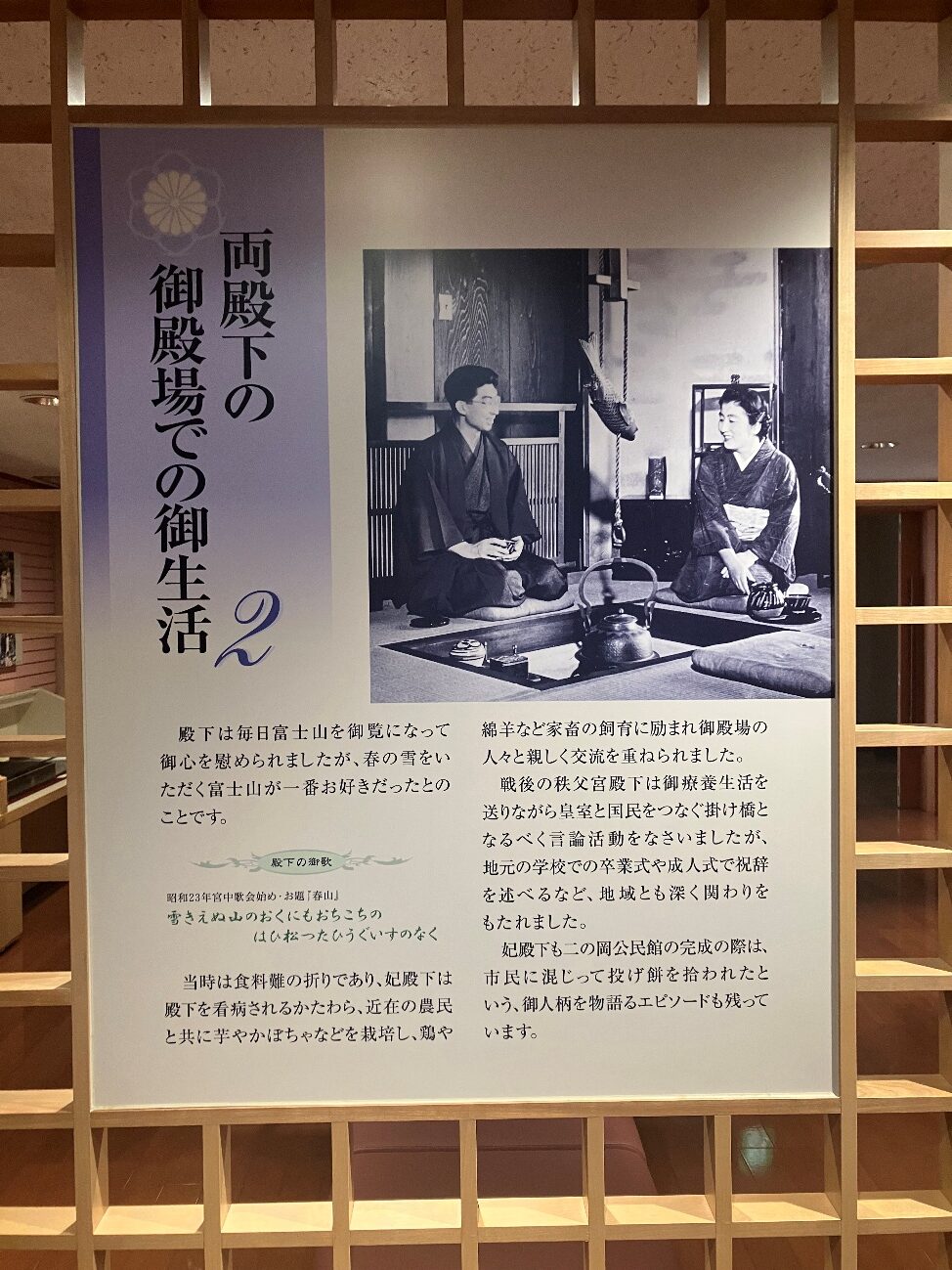

殿下は毎日富士山を御覧になって御心を慰められましたが、 春の雪をいただく富士山が一番お好きだったとのことです。

殿下の御歌

昭和23年宮中歌会始め・お題 「春山」

雪きえぬ山のおくにもおちこちの

はひ松つたひうぐいすのなく

当時は食料難の折りであり、妃殿下は殿下を看病されるかたわら、近在の農民と共に芋やかぼちゃなどを栽培し、鶏や綿羊など家畜の飼育に励まれ御殿場の人々と親しく交流を重ねられました。

戦後の秩父宮殿下は御療養生活を送りながら皇室と国民をつなぐ掛け橋となるべく言論活動をなさいましたが、地元の学校での卒業式や成人式で祝辞を述べるなど、地域とも深く関わりをもたれました。

妃殿下も二の岡公民館の完成の際は、市民に混じって投げ餅を拾われたという、御人柄を物語るエピソードも残っています。

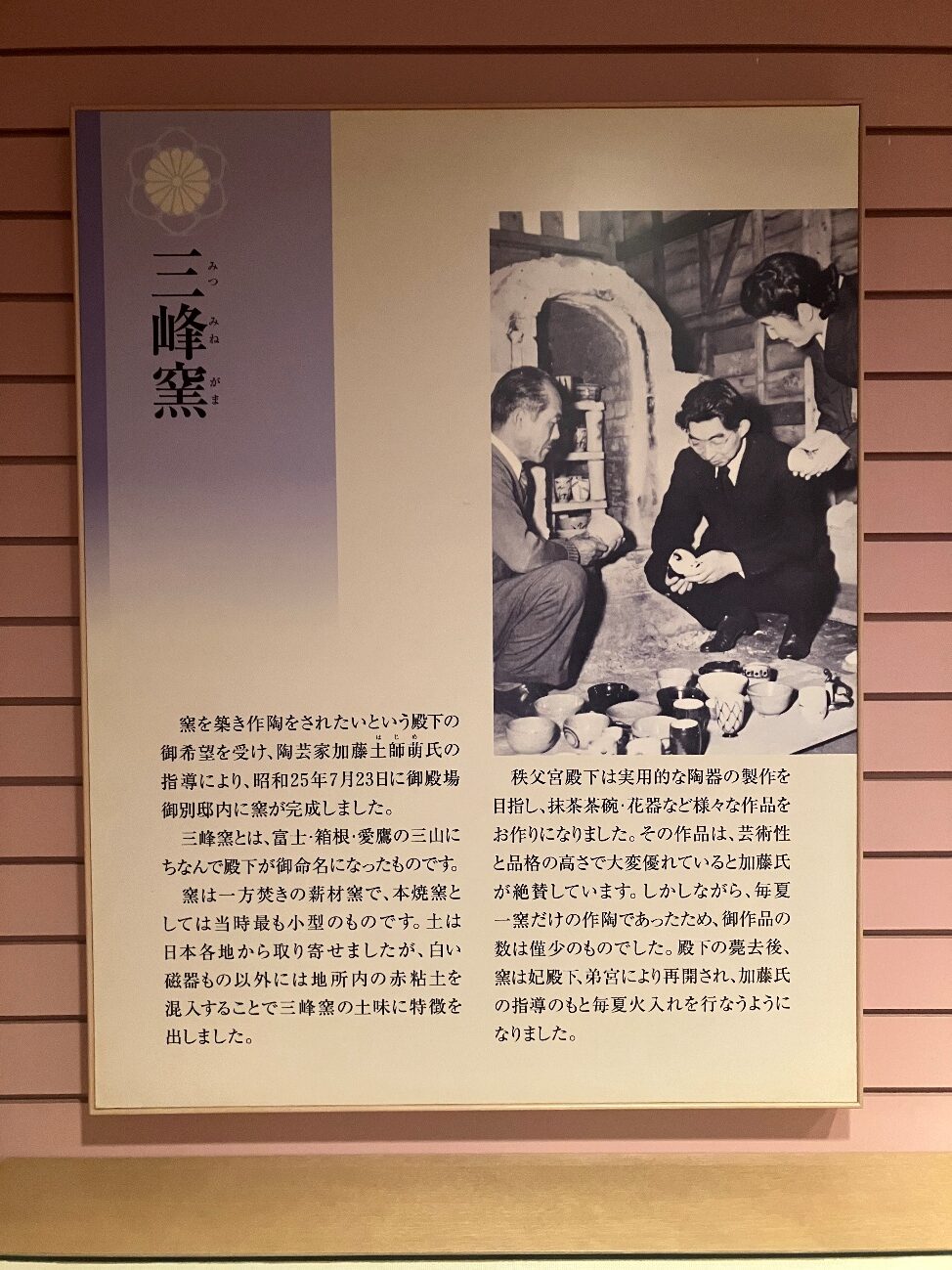

窯を築き作陶をされたいという殿下の御希望を受け、陶芸家加藤土師萌(はじめ)氏の指導により、昭和25年7月23日に御殿場、御別邸内に窯が完成しました。

三峰窯とは、富士・箱根・愛鷹の三山にちなんで殿下が御命名になったものです。

窯は一方焚きの薪材窯で、 本焼窯としては当時最も小型のものです。土は日本各地から取り寄せましたが、 白い磁器もの以外には地所内の赤粘土を混入することで三峰窯の土味に特徴を出しました。

秩父宮殿下は実用的な陶器の製作を目指し、抹茶茶碗・花器など様々な作品をお作りになりました。その作品は、 芸術性と品格の高さで大変優れていると加藤氏が絶賛しています。

しかしながら、 毎夏一窯だけの作陶であったため、御作品の数は僅少のものでした。殿下の薨去後、窯は妃殿下、弟宮により再開され、 加藤氏の指導のもと毎夏火入れを行なうようになりました。

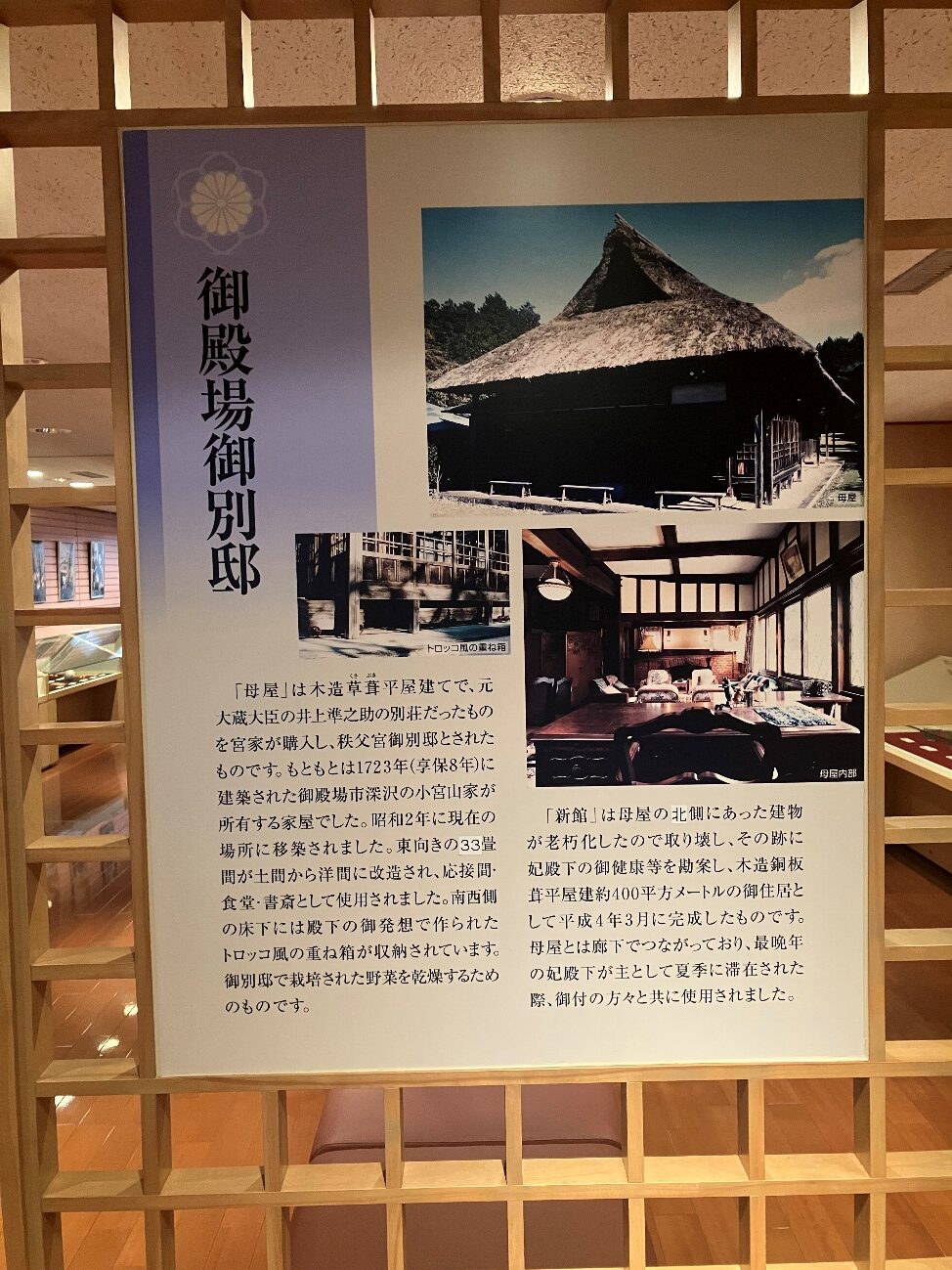

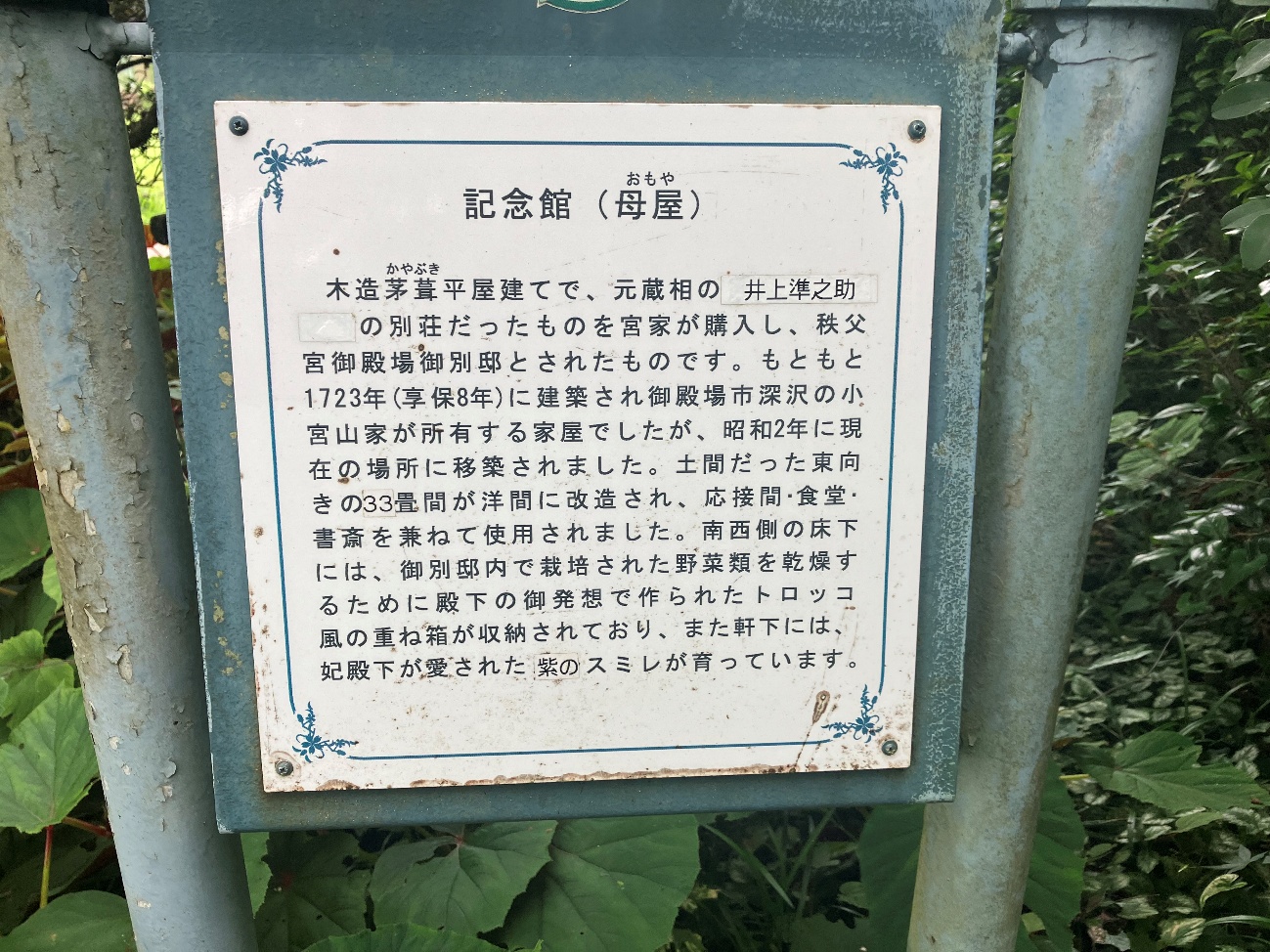

「母屋」は木造草葺(くさぶき)平屋建てで、元大蔵大臣の井上準之助の別荘だったものを宮家が購入し、秩父宮御別邸とされたものです。

もともとは1723年 (享保8年)に建築された御殿場市深沢の小宮山家が所有する家屋でした。

昭和2年に現在の場所に移築されました。

東向きの33畳間が土間から洋間に改造され、 応接間・食堂 ・ 書斎として使用されました。

南西側の床下には殿下の御発想で作られたトロッコ風の重ね箱が収納されています。

御別邸で栽培された野菜を乾燥するためのものです。「新館」は母屋の北側にあった建物が老朽化したので取り壊し、 その跡に妃殿下の御健康等を勘案し、 木造銅板葺平屋建約400平方メートルの御住居として平成4年3月に完成したものです。

母屋とは廊下でつながっており、最晩年の妃殿下が主として夏季に滞在された際、御付の方々と共に使用されました。

2 新館

3 母屋

丁度訪れた時に、茅葺屋根の燻蒸(くんじょう)が終わって清掃している最中でした。

只今、 母屋内にて

燻蒸(くんじょう)後清掃中です。

【燻蒸】 茅葺屋根保存のためのいぶし作業

3.1 母屋[リビング]

3.2 母屋[炉の間]

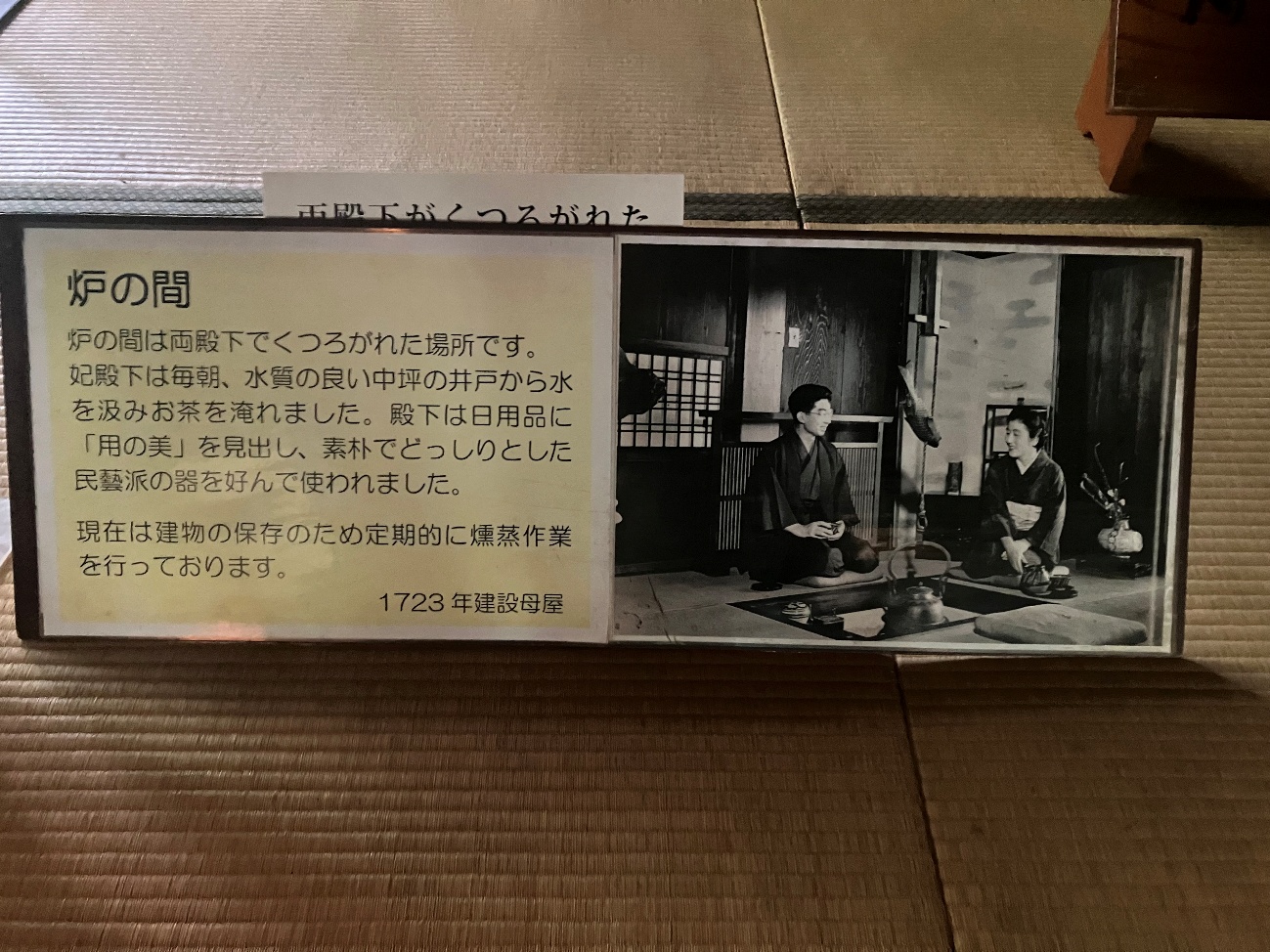

炉の間

炉の間は両殿下でくつろがれた場所です。

妃殿下は毎朝、 水質の良い中坪の井戸から水を汲みお茶を淹れました。

殿下は日用品に「用の美(ようのび)」 を見出し、 素朴でどっしりとした民藝派の器を好んで使われました。

現在は建物の保存のため定期的に燻蒸作業を行っております。

1723年建設母屋

瓢(ふくべ)の炭入れ

(ユウガオの実です)

瓢はひさごとも読みユウガオの実で作った容器の意味です

ユウガオは、ウリ、ヒョウタン、スイカなどの仲間です (アサガオの仲間ではありません)

ユウガオの実を細長くむいて、 干したものがカンピョウです

恩賜箱根公園 (神奈川県箱根町)

恩賜箱根公園は、 明治19年に皇族の避暑地として築造された「箱根離宮」 の跡地を昭和20年に神奈川県に下賜され、 翌年、 公園として一般開放されたものです。

箱根離宮は関東大震災などの地震により倒壊してしまいましたが、 建物の礎石や二百階段などの痕跡が残っております。離宮のイメージを残して建てられた湖畔展望館からの富士山と芦ノ湖の眺望は見事で、公園内の庭園の美しさと桜やヤマユリなどの四季の花と紅葉もお楽しみいただけます。

問合せ: 0460-83-7484

沼津御用邸記念公園 (静岡県沼津市)

~潮騒がいざなう 皇室の薫り~

沼津御用邸記念公園は、 明治26年に大正天皇のご静養のため造営された沼津御用邸を昭和45年に沼津市が都市公園として開設したものです。平成28年10月には、目の前に広がる駿河湾やクロマツ林越しに望む美しい富士山など、 その素晴らしい風致景観が評価され、国の名勝に指定されました。

さらに、園内には宮廷建築の貴重な事例である東西附属邸の建造物が残されており、西附属邸内に展示された家具・調度品からは皇族方の当時の生活の様子を伺うことができます。

★ 問合せ : 055-931-0005

三島市立公園楽寿園 (静岡県三島市)

三島市立公園楽寿園は、 三島駅のすぐ南に位置し、明治23年に明治維新の功労者である小松宮彰仁親王により造営された自然豊かな公園です。親王が過ごされた別邸・楽寿館がほぼ当時の姿で公開されており、富士山の伏流水が湧き出す小浜池 (国指定天然記念物) に映る館の姿は大変見事です。

大正時代には李垠殿下の別邸となり、幼少の昭和天皇も度々訪問されました。

皇室に愛された景色を眺めながら、歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

問合せ: 055-975-2570

記念館 (母屋)

木造茅葺平屋建てで、 元蔵相の井上準之助の別荘だったものを宮家が購入し、 秩父宮御殿場御別邸とされたものです。

もともと1723年(享保8年)に建築され御殿場市深沢の小宮山家が所有する家屋でしたが、 昭和2年に現在の場所に移築されました。

土間だった東向きの33畳間が洋間に改造され、 応接間・食堂・書斎を兼ねて使用されました。

南西側の床下には、御別邸内で栽培された野菜類を乾燥するために殿下の御発想で作られたトロッコ風の重ね箱が収納されており、また軒下には、妃殿下が愛された 紫のスミレが育っています。

銅像

登山服姿の秩父宮殿下で、富士山の方角に向けて 設置されています。

彫刻家・朝倉夫氏が制作したもので、東京赤坂の本邸より昭和19一年に当地に移設されました。

しっかり手入れされて美しい芝生です。

あまり観光客が来ない所なので、ゆっくり散歩するには丁度良かったです。

公園については「富士山の裾野にある秩父宮記念公園①」で報告しています。